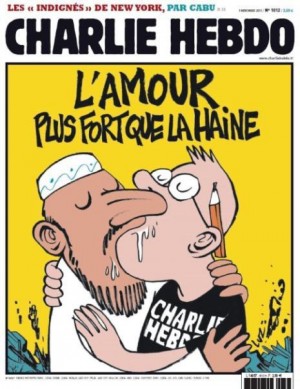

Charlie Hebdo e a necessidade da sátira

O atentado contra a redação do semanário satírico francês Charlie Hebdo ontem [07.01.15] em Paris, no qual foram executados o editor Stéphane Charbonnier, o Charb, assim como vários membros da revista (Tignous, Cabu, Wollinski, entre outros) e dois policiais, causou consternação, revolta e repúdio ao redor do mundo. Foi um dia lúgubre. Do outro lado do Atlântico, uma bomba explodiu diante do escritório da NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) em Colorado Springs, sem deixar feridos. No Cairo, um policial do esquadrão antibombas perdeu a vida ao tentar desarmar um explosivo que detonou em suas mãos. Tudo isso com um mundo que parece polarizar-se cada vez mais ao fundo. Reportagens já pipocam hoje com notícias de represálias na França. Em Les Mans, oeste de Paris, granadas foram lançadas contra uma mesquita.

O atentado contra a redação do semanário satírico francês Charlie Hebdo ontem [07.01.15] em Paris, no qual foram executados o editor Stéphane Charbonnier, o Charb, assim como vários membros da revista (Tignous, Cabu, Wollinski, entre outros) e dois policiais, causou consternação, revolta e repúdio ao redor do mundo. Foi um dia lúgubre. Do outro lado do Atlântico, uma bomba explodiu diante do escritório da NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) em Colorado Springs, sem deixar feridos. No Cairo, um policial do esquadrão antibombas perdeu a vida ao tentar desarmar um explosivo que detonou em suas mãos. Tudo isso com um mundo que parece polarizar-se cada vez mais ao fundo. Reportagens já pipocam hoje com notícias de represálias na França. Em Les Mans, oeste de Paris, granadas foram lançadas contra uma mesquita.

É tudo muito recente e é difícil escrever no calor da hora. Cartunistas, jornalistas, escritores, poetas de vários países fizeram suas homenagens aos artistas mortos. Sem dúvida, é um momento para unirmo-nos em nossos ideais republicanos e democratas, defender a liberdade de expressão contra qualquer tipo de censura, seja política ou religiosa. Para alguém vivendo na Alemanha, o momento parece particularmente perigoso. Há semanas vêm recrudescendo as manifestações islamofóbicas semanais na cidade de Dresden, com o movimento Pegida, em alemão: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Europeus Patriotas contra a Islamização do Ocidente). Já se pode imaginar de que forma o movimento tentará instrumentalizar o atentado horrível de ontem.

Democratas de todo o mundo, de qualquer religião ou ideologia, sabem qual a importância da sátira para a democracia. São os totalitários, de qualquer religião ou ideologia, que não a podem tolerar. Na República de Roma, ela floresceu nas mãos de poetas como Catulo. Seu poema contra Júlio César foi tolerado pelo político, mas, segundo Suetônio, ele sabia muito bem que o poema seria uma mancha em sua reputação pelos séculos vindouros. Já Ovídio, no Império, não teve a mesma sorte com Augusto. Não se sabe o motivo de seu exílio, mas Ovídio o teria explicado como sendo fruto de carmen et error, um poema e um erro.

Na própria França, Honoré Daumier acabaria preso por 6 meses em 1832 por representar em um desenho o rei Louis Philippe I como Gargântua e, mais tarde, com uma pera por cabeça. O semanário que precedeu Charlie Hebdo, chamado Hara-Kiri (“Journal bête et méchant”), foi banido pelo governo de Charles de Gaulle entre 1961 e 1966, e em 1970, quando o jornal satirizou a morte do próprio De Gaulle, sua venda foi proibida para menores pelo Ministro do Interior da época, Raymond Marcellin. São tantos e horríveis os exemplos no século 20. Basta mencionar aqui o caso triste de Óssip Mandelshtam (1891-1938), que morreria no Gulag por seu poema satírico contra Stálin.

O Brasil tem uma longa e forte tradição satírica. Nosso primeiro poeta lusófono, Gregório de Matos (1636-1696), é conhecido como Boca do Inferno. No século 19, a sátira foi uma arma política em autores como Sapateiro Silva, Machado de Assis e Luiz Gama, cada um à sua maneira. No século 20, grande parte do nosso modernistmo recorreu à sátira, como no poema “Os sapos”, de Manuel Bandeira, ou no romance Memórias Sentimentais de João Miramar (1924), de Oswald de Andrade. Jamais me esqueci do capítulo 8, “Fraque do ateu”:

FRAQUE DO ATEU

Saí de D. Matilde porque marmanjo não podia continuar na classe com meninas.

Matricularam-me na escola modelo das tiras de quadros nas paredes alvas escadarias e um cheiro de limpeza.

Professora magrinha e recreio alegre começou a aula da tarde um

bigode de arame espetado no grande professor Seu Carvalho.

No silêncio tique taque da sala de jantar informei mamãe que não havia Deus porque Deus era a natureza.

Nunca mais vi o Seu Carvalho que foi para o Inferno.

(Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar, 1924)

Durante a ditadura militar, foi inestimável a importância de um semanário satírico como O Pasquim, com jornalistas e cartunistas como Jaguar, Sérgio Cabral, Tarso de Castro, que o fundaram, e, mais tarde, Millôr Fernandes, Ziraldo, Henfil e Fausto Wolff, entre outros. Mesmo hoje, a escrita satírica vem sendo uma arma na mão de vários autores contemporâneos, como Ricardo Aleixo, Marcus Fabiano Gonçalves, Angélica Freitas, Veronica Stigger e Dirceu Villa.

O riso é um direito inalienável. E ele sempre causa desconforto. Não há maior ofensa, em determinadas situações, do que o riso. Mas trata-se de uma ofensa apenas para os que se creem detentores de uma verdade única e absoluta. As relações entre as diferenças de opinião dentro de uma democracia não são fáceis de negociar. Elas têm, no entanto, que incluir o direito de uns ao afirmarem que outros são pecadores, e o direito destes de responder com a afirmação de que aqueles são tolos. Por fim, os extremistas das três religiões abraâmicas parecem desconhecer os próprios ensinamentos pacíficos destas religiões. E isso finalmente leva a estes crimes hediondos, que se acumulam sob os pés do Anjo da História, descrito por Benjamin como em pé sob os escombros das catástrofes. Foram extremistas cristãos os que massacraram milhares de palestinos em Sabra e Shatila em 1982. Foi um extremista judeu quem assassinou Yitzhak Rabin em 1995. Os extremistas que assassinaram Charb, Tignous, Cabu, Wollinski e outras 8 pessoas em Paris eram islâmicos. Mas precisamos manter em mente que esta não é a natureza inerente destas religiões.

Num dia como o de ontem, dedici passar algumas horas lendo, pensando e convivendo uma vez mais com o trabalho de Abul ʿAla Al-Maʿarri (973-1058), um poeta e filósofo árabe que satirizou inúmeras vezes as sandices de qualquer religião, dirigindo sua pena contra judeus, cristãos, masdeístas e muçulmanos. Um de seus poemas diz:

Erram todos – judeus, cristãos,

muçulmanos e masdeístas:

A humanidade segue duas seitas:

Uma: pensadores sem religião,

Outra: religiosos sem intelecto.

Seu riso agnóstico causa desconforto até hoje. Mais de um milênio depois de escrever estas linhas, a estátua de Al-Maʿarri na Síria seria decapitada por rebeldes durante a Guerra Civil.

Cartunistas ao redor do mundo, ontem, responderam com o riso. Não era um momento fácil para ele. Em seu poema em resposta aos atentados [“a quente manhã de janeiro”, revista Modo de Usar & Co., 08.01.15], o paulistano William Zeytounlian recorreu a uma epígrafe de Konstantínos Kaváfis: “aproxima-te – não hesites – da janela / e escuta comovido, porém / sem pranto ou prece pusilânime, / como quem frui de um último prazer, os sons, / os soberbos acordes do místico tíasos: / e saúda Alexandria, enquanto a estás a perder”. Que Alexandria estamos perdendo? Teremos a lucidez para saber, quando há sangue jorrando? O próprio Zeytounlian escreve em seu poema:

Hollande diz, em seu pronunciamento, duas vezes

a palavra ‘bárbaro’

(antes da França ser França

os povos que ali habitavam

eram chamados de bárbaros).

hoje, a França se embarbára contra os barbados

e o le point espalha nos metrôs de Paris

a chamada nos ennemis islamistes

(em cima a palavra MALI contextualiza discretamente).

Se a intenção dos assassinos era galvanizar diferenças e dividir, podemos apenas esperar que falhem. Milhares de pessoas em Paris ontem ergueram suas canetas em protesto e homenagem silenciosos. Ergo aqui a minha.

Inconstitucionalissimamente

Tramita no Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição conhecida como PEC 215/2000, de autoria do ex-deputado Almir Sá do PPB de Roraima, descrita na página da Câmara dos Deputados como visando a “incluir dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei”. O projeto pretende mudar o artigo 231 da Constituição de 1988, que regulamenta os direitos do indígenas brasileiros sobre suas terras: “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” Vale reler este artigo da Constituição, em todos os seus parágrafos, em especial diante dos desrespeitos a ele nos últimos anos.

Portanto, a PEC 215 pretende fazer passar ao Congresso Nacional e ao Poder Legislativo a demarcação de novas terras indígenas, decisão que hoje cabe ao Executivo. Mesmo permanecendo com os órgãos responsáveis do Poder Executivo, como a Fundação Nacional do Índio (Funai), os estudos prévios sobre as demarcações, o debate, votação e decisão final ocorreriam no Congresso Nacional. Com influência maciça da bancada ruralista hoje no Congresso, alguns deles tendo já demonstrado seu racismo raivoso contra os indígenas, esta proposta significaria certamente o fim das demarcações. A bancada ruralista vem tentando votar esta proposta ainda este ano, de portas fechadas. Nesta terça (16/12), outra sessão foi cancelada e mais uma vez houve violência contra indígenas perante o Congresso Nacional.

Não sou jurista, nem filósofo do Direito. O que esta discussão estaria fazendo em um espaço dedicado à literatura? Deixem-me falar sobre o que me impele a escrever sobre isso, tocando no que vejo ser a responsabilidade política de um escritor.

A matéria-prima de escritores é a linguagem e sua encarnação na língua de sua comunidade. Trata-se, portanto, de propriedade comum, compartilhada. Aí reside parte de suas responsabilidades, talvez menos sociais que comunitárias. O escritor não vai à esquina e compra tela, estica-a na moldura e então a preenche com tintas compradas. Sua matéria prima é dada a ele por sua mãe, e sua inserção em uma comunidade começa já com o “Nana, nenê, que a Cuca vem pegar.” Por acreditar que o trabalho literário tem consequências sobre a língua (propriedade pública), sinto que o escritor não pode simplesmente estar alheio às implicações do que faz com a língua, ou ao contexto em que exerce sua atividade.

É na linguagem e sua encarnação como língua que muitos crimes começam a ser preparados por governos: ditadores, reis, ou presidentes, através de seus legisladores. E não seria um escritor, um poeta, o melhor equipado a perceber isso, talvez antes de outros? Até mesmo o extermínio de povos não se dá da noite para o dia, é preparado aos poucos, por uma série de leis que visam primeiro a destitui-los de seus direitos civis, para então destitui-los de seus direitos humanos. Isso ocorreu no passado.

Se a língua une, por tudo o que nos permite compartilhar, ela também é usada para separar. Qualquer poeta deveria estremecer ao pensar nas implicações do xibolete (schibboleth), o costume de usar uma palavra específica para identificar, através de sua pronúncia, aquele que pertence ao grupo e o que não pertence, tendo sido usado já em guerras para “desmascarar” estrangeiros e minorias dentro do território. O que acontecia com estes estrangeiros ou minorias depois, deixo para sua imaginação.

A questão das responsabilidades políticas de um escritor é polêmica, mexe com o brio das pessoas. Muitos diriam que um escritor não deve se misturar com estas questões, sob o risco de atrapalhar a qualidade de seu trabalho “literário”. O poeta francês Stéphane Mallarmé (1842-1898) escreveu que o papel do poeta é “donner un sens plus pur aux mots de la tribu”, ou dar um sentido mais puro às palavras da tribo. Muito já foi feito dessa declaração, até mesmo a defesa de um absenteísmo necessário por parte de poetas das questões mais práticas da sua comunidade, vistas como mesquinhas. Contrário ao sentido que eu, pessoalmente, tomo para mim.

Um exemplo recente: o que os dois principais partidos políticos da República têm feito com o verbo mudar. Temo que mais uma ou duas eleições presidenciais como as últimas e este verbo estará danificado a ponto de se tornar irreconhecível. Serão necessárias duas gerações de bons poetas para restitui-lo a seu sentido original.

A palavra que dá título a este artigo, como se sabe, é considerada uma das mais longas da língua portuguesa. Palavra que poderia ser bastante frequente na República Federativa do Brasil. Advérbio de modo, estes modos conhecemos bem. A Constituição de 1988 é a sexta do país, já que certamente não chamaremos de Carta Magna a Emenda Constitucional nº 1, de 1969. E temos aqui um exemplo de como certas palavras podem ser usadas para roubar, já que o documento de 1969 não emendava, mas rasgava o documento que pretendia remendar.

Quando se trata da Constituição, o maior documento da comunidade, temos que tomar muito cuidado com o que se esconde por trás de palavras como emenda. Para que não se permita jorrar mais sangue em nome de um documento que pretende proteger, prevenir e cicatrizar.

Mas, no Brasil, sequer entendemos ainda os significados de palavras como democracia e República. Somos um país onde público não parece ser compreendido como pertencente a todos, mas a ninguém. Daí a transformar o nosso em meu, trata-se de um pulo.

Somos uma democracia representativa. Os funcionários eleitos hoje no Congresso ou no Palácio do Planalto são pagos para representar, mas isso não significa um cheque em branco. Como cantou Gal Costa, é preciso estar atento e forte. É preciso debate, para que grupos não rasguem trechos da Constituição que vão contra nossos interesses privados, pessoais. Em minha opinião, um exemplo é a proposta mencionada no início deste texto, a Proposta de Emenda à Constituição nº 215-A, que representa um perigo à Carta Magna do país, e que, caso passe, poderá vir a permitir que se pilhe ainda mais os direitos constitucionais dos povos indígenas no território.

Não sou jurista, não sou filósofo do Direito, já disse. Há escritores no Brasil melhor equipados para esta discussão, como Pádua Fernandes e Marcus Fabiano Gonçalves. Mas, como escritor que passa o dia com as mangas arregaçadas e as mãos na língua, tentando manuseá-la, sinto a necessidade de manter-me atento a quando ela está sendo manipulada. Somos bombardeados por linguagem e língua 24 horas por dia. Até em nossos sonhos são linguagem e sua encarnação na língua em ação.

Na imprensa, nos comerciais, no Diário Oficial da União, nossas vitórias e desastres começam ali: na língua. E se há hoje uma palavra na língua portuguesa que precisa não ter um sentido mais puro, mas ter seu sentido protegido, é constituição e suas derivadas. Como inconstitucionalissimamente.

Brasileiros no Salão do Livro de Paris

Em princípio, evito polêmicas sobre premiações, mesmo quando concordo que houve injustiças, e também sobre participações em festas, feiras e feriados, mesmo quando me parecem ridículas as listas. Sendo também escritor, não fica clara a linha que separa o pessoal do público, e há o risco de turvar ainda mais as águas. Quando fiz alguma intervenção, foi por questões políticas que me parecem sérias, como em meu texto para esta mesma DW Brasil, em 2012, sobre a porcentagem ridícula de mulheres entre os convidados, a cada ano, da mais prestigiosa festa do mercado livreiro nacional, a FLIP (“Opinião: Com poucas autoras, Flip não reflete a produção literária atual”, DW Brasil, 09/07/2012).

Não que eu tenha esperança que estas tentativas de debate mudem algo. Nos dois últimos anos, os curadores da festa falharam mais uma vez em encontrar ao menos uma dezena de autoras para suas listas de mais de 40 escritores. A coisa melhorou um pouco em 2013, mas decaiu novamente este ano. Mas é apenas com o debate, que está se intensificando, que podemos esperar que haja uma transformação a longo prazo. É, sim, uma questão estrutural, que envolve todo o mercado livreiro. Não é apenas culpa dos curadores, mas há em geral uma inconsciência das obrigações políticas dessa posição dentro da literatura.

Posso apenas insistir aqui que não se trata de questão pessoal. Eu próprio não tenho nada do que reclamar. Acabo de voltar de Roma, onde participei de uma feira literária com apoio da Embaixada do Brasil na Itália, e há dois meses estava no México nas mesmas condições. E estou certísssimo de que em cada esquina do país há um autor que se julgava mais merecedor dessas viagens. As polêmicas são coisa natural da vida literária. Somos gente que passava a vida diante do tinteiro, depois da máquina de escrever, e agora do computador. Provavelmente, deveríamos sair mais de casa.

E a briga sempre gira em torno das exclusões versus inclusões, quem merece mais, quem é melhor. Lembro-me das mesmas questões nos jornais quando o Brasil foi o convidado do Salão em 1998. Dá-se o mesmo quando se lança uma antologia de autores contemporâneos, ou alguma publicação estrangeira lista os melhores, os mais bonitos, os mais rápidos. Todos nós nos assanhamos. Temos egos.

Sempre penso que devemos em primeiro lugar nos alegrar com as inclusões acertadas. Murmurar um “pelo menos isso” e respirar aliviados com o fato de que algo de bom foi feito. Pessoalmente, acho importantíssimo que autores como Daniel Munduruku e Davi Kopenawa estejam em Paris e folgo em saber que os parisienses ouvirão tanto Ricardo Aleixo como Lu Menezes, ótimos poetas, com trabalhos tão diferentes entre si. Tenho muito respeito por Bernardo Carvalho, Paulo Lins, Ronaldo Correia de Brito e Luiz Ruffato. A lista, na verdade, me parece razoavelmente equilibrada, descontando a obsessão de sempre pela celebridade sobre a qualidade. Afinal, Galera é leitura celebrada pela galera.

É claro que Ana Maria Machado estará presente. É presidente da Academia Brasileira de Letras e foi escolhida pela instituição, assim como seus colegas de fardão Nélida Piñón e Antônio Torres. Espero que muitas crianças visitem o evento, já que escreve primordialmente para seres humanos com esta idade mental.

Não adianta espernear pela presença de Paulo Coelho quando já havia sido anunciado que se tratava de uma exigência do próprio Salão do Livro. Eles estão lá para vender livros e, queiramos ou não, o trambolho vende. Se o Brasil ainda não exporta o biscoito fino, ao menos já exporta o pastel de ar. É um dos maiores sucessos de nossa redemocratização.

Não significa que não tenha meus sobressaltos com algumas inclusões e exclusões. Estas listas me dão a sensação de viver num universo paralelo, pois em geral meu Brasil literário é povoado por seres muito diferentes dos que têm número de R.G. e passaporte emitidos pelo Ministério da Cultura. Um exemplo é a presença de Affonso Romano de Sant’Anna na lista, após já ter estado em Frankfurt. Paris relembrou-me agora, assim como Frankfurt, que o senhor ainda vive, e fico feliz por sua família. Não conheço um único poeta relevante no país que o listaria como influência ou marco, mas o país é grande. Um dos jornais brasileiros diz que foi convidado como ensaísta, diminuindo para dois o número de poetas. “Pelo menos” são Menezes e Aleixo. Tenho certeza de que Sant’Anna (ainda que eu preferisse outro, chamado Sérgio) cumprirá seu papel com profissionalismo, ao lado de sua esposa, Marina Colasanti, que também foi convidada, numa coincidência feliz para o casal.

Pessoalmente, gostaria de acreditar que Augusto de Campos, um dos maiores poetas vivos da língua e com tradução para o francês, foi convidado porém recusou por motivos pessoais. Se Dalton Trevisan não dá entrevistas, lá vai ser fotografado bebericando um espresso no Les Deux Magots? E não nutria grandes esperanças de que convidassem Leonardo Fróes. O que houve para que autoras como Marcia Denser, Ana Maria Gonçalves e Veronica Stigger não fossem convidadas, mas a excelente atriz e repentina escritora Fernanda Torres fosse, pertence aos mistérios do mundo.

Uma página francesa celebrou “nossa” vinda com a foto de três belas mulheres de biquíni segurando nossa bandeira em uma praia que, aposto, deve ser no Rio de Janeiro. Mas essa vergonha é dos franceses, não nossa. Despeço-me aqui, para ir ler os habitantes do meu Brasil literário. Alguns deles, poucos mas certos, irão a Paris.

Amantes perfeitos e aids: exposição

Está em cartaz na Fundação Suñol, de Barcelona, a exposição Amantes Perfeitos. Feita em colaboração com a organização ART AIDS, que se dedica a engajar artistas visuais na luta contra a epidemia, a exposição traz trabalhos clássicos de criadores que foram ativos e retrataram a luta contra o descaso do governo, contra a ignorância da sociedade, contra a covardia de muitos, desde a década de 80, vários deles tendo já sucumbido à síndrome.

Entre as peças bastante conhecidas está a releitura pelo coletivo General Idea de um quadro de Robert Indiana, transformando seu LOVE em AIDS, há fotografias de Peter Hujar (1934-1987), Robert Mapplethorpe (1946-1989) e Nan Goldin (n. 1953), assim como a delicada Untitled (Last Light), de Félix González-Torres (1957-1996). Na tarde em que estive na exposição, um visitante havia acabado de acidentalmente pisar em uma das lâmpadas, quebrando-a, o que, em minha opinião, acabou dando um ar de ainda maior fragilidade à peça, que já tematiza ela própria a fragilidade. A última sala traz Blue (1993), o belíssimo último filme de Derek Jarman (1942-1994), lançado apenas quatro meses antes de sua morte, também por complicações da aids. Como se sabe, o filme apresenta durante seus 75 minutos a tela completamente azul, apenas com o monólogo do pintor que, já cego por complicações advindas da síndrome, vendo apenas formas azuis oblíquas, narra sua vida e condição, em um texto que pode ser considerado um dos poemas mais assombrosos sobre o que a minha comunidade, a homossexual, chama de the plague. O catálogo traz o texto completo de Jarman, que mesmo impresso retém sua força.

Uma descoberta para mim foi o trabalho do espanhol Pepe Espaliú (1955-1993), em especial o vídeo de sua performance Carrying (San Sebastián), de 1992, uma de suas últimas. Trata-se de uma performance, ms também de uma espécie de escultura social, coletiva, na qual Pepe Espaliú, já muito enfermo, descalço, é carregado por um grupo de pessoas que se revezam, pelas ruas de San Sebastián, em um momento no qual muita gente ainda tinha pavor de ter contato direto com pessoas vivendo (e morrendo) com o vírus. É uma performance comovente, poderosa.

Uma descoberta para mim foi o trabalho do espanhol Pepe Espaliú (1955-1993), em especial o vídeo de sua performance Carrying (San Sebastián), de 1992, uma de suas últimas. Trata-se de uma performance, ms também de uma espécie de escultura social, coletiva, na qual Pepe Espaliú, já muito enfermo, descalço, é carregado por um grupo de pessoas que se revezam, pelas ruas de San Sebastián, em um momento no qual muita gente ainda tinha pavor de ter contato direto com pessoas vivendo (e morrendo) com o vírus. É uma performance comovente, poderosa.

Seguindo o conceito da ART AIDS, a exposição traz também peças de quatro artistas contemporâneos, comissionadas para o evento: do americano Robert Gober (n. 1954), da catalã Eulàlia Valldosera (n. 1963), do holandês Willem de Rooij (n. 1969) e da israelense Keren Cytter (n. 1977), esta última, além de artista visual consagrada, também autora de poemas e romances como The Man Who Climbed the Stairs of Life and Found Out They Were Cinema Seats (2005). A exposição vale muito pela reflexão em um momento em que o número de novos casos sobe imensamente, pela oportunidade de ver peças clássicas da arte dos últimos 30 anos e pela força das peças novas, em especial a de Eulàlia Valldosera.

Em vários momentos imaginei peças do brasileiro Leonilson (1957-1993) em partes vazias da fundação, como teriam feito excelente companhia àquelas outras peças tão pungentes. Sempre me espanta que Leonilson não tenha ainda encontrado um amplo público internacional para sua obra, que certamente possui a mesma delicadeza lírica e conceitual de artistas conhecidíssimos, como González-Torres. A epidemia tirou-nos vários artistas no auge de sua criatividade, como o cenógrafo Flávio Império (1935-1985), o pintor Jorge Guinle Filho (1947-1987), o sociólogo, escritor e ativista Herbert Daniel (1946-1992), o violonista Raphael Rabello (1962-1995), o poeta e cantor Renato Russo (19960-1996), ou o prosador Caio Fernando Abreu (1948-1996).

Alguns deles nos deixaram relatos sobre a batalha, como foi o caso de Caio Fernando Abreu, nas suas Cartas para além dos muros, ou Jean-Claude Bernardet, em A doença, uma experiência (1996). Abreu voltaria à crise destrutiva em contos de Os dragões não conhecem o paraíso (1988) e Ovelha negra (1995), e Herbert Daniel foi o primeiro a trazer para a ficção uma personagem vivendo com a infecção, em Alegres e irresponsáveis abacaxis americanos (1987), como escreve o crítico Fernando Oliveira Mendes em seu seu ensaio “A Literatura encontra o vírus da aids” (Revista Itinerários, Araraquara, número 13, 1998). A epidemia faz também sua aparição em Uma história de família (1992), de Silviano Santiago, e Aberração (1993), de Bernardo Carvalho.

Com os novos tratamentos, as novas gerações parecem não perceber o horror que foi aquela época. Como disseram com palavras semelhantes duas mulheres que perderam muitos de seus amigos para a praga, a escritora Fran Lebowitz e a fotógrafa Nan Goldin, morria-se como se numa guerra. E o documentário How To Survive a Plague (2012), de David France, mostra o que foi a luta, numa guerra não apenas contra a doença, mas também contra o governo e a sociedade.

O catálogo da exposição Amantes perfeitos é dedicado a Joep Lange e Jacqueline van Tongeren, dois dos maiores especialistas na doença, que morreram na queda do voo da Malaysia Airlines sobre a Ucrânia. É possível que a organização ART AIDS esteja coberta de razão ao esperar que artistas (e escritores) tratem da praga que, por ignorância muitas vezes, segue matando mundo afora.

Nota sobre literatura e consciência negra

Milhares de jovens negros assassinados no Brasil a cada ano. Rafael Braga Vieira ainda preso, por porte de desinfetante. Ao escrever este texto, o poeta Ederval Fernandes, de Feira de Santana, me envia a notícia de outro caso de esquartejamento de um jovem negro na cidade, ocorrido ontem (23/11). Mas este é um blog destinado a discutir literatura. E o que pode a literatura contra a barbárie?

No dia 20 de novembro, comemorou-se o Dia da Consciência Negra no Brasil. A data, como se sabe, foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695, quando foi encurralado por Furtado de Mendonça, meses depois da invasão e destruição do Quilombo dos Palmares por Domingos Jorge Velho. Seguindo o costume, Zumbi foi degolado e sua cabeça exibida como troféu de guerra, como mais tarde seria feito com Antônio Conselheiro e Virgulino Ferreira, o Lampião. Da Colônia à República, há certas invariáveis na equação da História do Brasil.

No fim dos anos 1990, quando jornais pelo mundo começaram a publicar suas listas dos grandes autores do século, não foram poucas as polêmicas sobre a ausência nelas de autores não-brancos. No Brasil, já se chegou a dizer que não temos este problema, já que vários dos nossos maiores autores, como Machado de Assis (1839-1908) e Lima Barreto (1881-1922), eram mulatos ou negros.

Quando pensamos na literatura brasileira do Império e da Primeira República, é visível a presença marcante de intelectuais negros, em uma época ainda escravagista ou imediatamente posterior à abolição da escravatura. Machado de Assis, Cruz e Sousa, Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças e Lima Barreto estão entre as figuras essenciais e imprescindíveis da cultura brasileira do século 19 e início do 20.

Pessoalmente, sempre penso em como uma parte considerável da melhor literatura brasileira no século 19 foi produzida por cidadãos à margem: o louco Qorpo-Santo, o filho de escravos Cruz e Sousa, o homossexual Raul Pompeia, o quase anônimo Joaquim José da Silva, que conhecemos como Sapateiro Silva, autor de alguns dos maiores poemas satíricos do país ao lado de Luiz Gama.

No entanto, na história oficial da literatura brasileira, especialmente do Grupo de 22 em diante, esta visibilidade da presença negra na produção literária desaparece. Conhecemos a representação dos brasileiros negros em quadros de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, em poemas de Jorge de Lima e Mario de Andrade, nos romances de Jorge Amado, mas o que houve com a visibilidade da produção de artistas e escritores negros no período? Seria de se esperar que essa visibilidade aumentasse quanto mais nos afastássemos do período escravagista, mas não é o que houve. Poetas como Solano Trindade (1908-1974), apesar de trabalharem com a tradição cultural afrobrasileira com a mesma qualidade de outros modernistas brancos, não são mencionados com frequência, nem mesmo quando a temática está sendo discutida.

Olorum Ekê

Solano Trindade

Olorum Ekê

Olorum Ekê

Eu sou poeta do povo

Olorum Ekê

A minha bandeira

É de cor de sangue

Olorum Ekê

Olorum Ekê

Da cor da revolução

Olorum Ekê

Meus avós foram escravos

Olorum Ekê

Olorum Ekê

Eu ainda escravo sou

Olorum Ekê

Olorum Ekê

Os meus filhos não serão

Olorum Ekê

Olorum Ekê

E é possível que apenas preconceitos de ordens várias nos impeçam de ver em Angenor de Oliveira, o Cartola, um dos poetas mais elegantes do nosso modernismo, assim como Geraldo Filme, outro grande poeta do samba. Concentrando-me em poesia e literatura, e portanto sem mencionar intelectuais importantes do pós-guerra como Milton Santos e Abdias do Nascimento: como falar da poesia brasileira do mesmo período sem atentar para a inegável densidade poética dos textos de Itamar Assumpção e para a qualidade do trabalho de Adão Ventura?

Natal

Adão Ventura

um natal lerdo

num lençol de embira

mesmo qu’uma fonte

de estimada ira.

um menino lama

num anzol que fira

algum porte e corpo

e alma de safira.

um menino cápsula

de tesoura e crime

— ritual de crisma

sem fé ou parafina.

um menino-corpo

de machado e chão

a arrastar cueiros

de chistes e trovão.

Nos últimos anos, uma das descobertas que me fascinaram, como leitor e escritor, foi o trabalho de Stela do Patrocínio, que passou anos internada na Colônia Juliano Moreira, assim como Arthur Bispo do Rosário, e que chegou a nós graças ao trabalho de gravação de suas falas por Neli Gutmacher e de transcrição por Viviane Mosé, publicado no volume Reino dos bichos e dos animais é o meu nome (Rio de Janeiro: Azougue, 2002). Sei que para alguns é complicado discutir este trabalho como literatura, mas eu, pessoalmente, venho encontrando muito prazer e estímulo nele.

Todos estes autores aqui mencionados, de Cruz e Sousa a Adão Ventura, são escritores que leio por sua qualidade estética em primeiro lugar. Mas por que uma discussão sobre o contexto social e político em que viveram, a barbárie contra a qual escreveram e como isso afetou suas vidas e produção turvaria a visão de sua qualidade estética?

Este debate precisa ser empreendido no Brasil antes de dizermos que não temos este problema porque um de nossos maiores escritores, Machado de Assis, era mulato e recebeu honras em vida. A polêmica em torno da lista de convidados para a Feira do Livro de Frankfurt em 2013 trouxe novamente a questão para um foro mais amplo, e espera-se que o debate tome cada vez mais força.

O romancista e poeta Paulo Lins é hoje um dos escritores brasileiros mais conhecidos no exterior. Outros autores negros estão produzindo hoje no país boa literatura, como Sebastião Nunes, que considero um dos maiores poetas brasileiros vivos. Ana Maria Gonçalves publicou um livro que vem sendo saudado como um marco na literatura contemporânea, Um defeito de cor (2006). A poesia e a performance no Brasil têm hoje em Ricardo Aleixo uma referência incontornável. E precisamos todos ler e acompanhar os trabalhos de Edimilson de Almeida Pereira, Miriam Alves, Leo Gonçalves, Marcelo Ariel e Renato Negrão, entre outros. Uma recomendação de leitura que faria, eu próprio tendo muito ainda que aprender e descobrir, é Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica, em quatro volumes, organizada por Eduardo de Assis Duarte, que discute vários dos autores aqui mencionados, entre vários outros.

O romancista e poeta Paulo Lins é hoje um dos escritores brasileiros mais conhecidos no exterior. Outros autores negros estão produzindo hoje no país boa literatura, como Sebastião Nunes, que considero um dos maiores poetas brasileiros vivos. Ana Maria Gonçalves publicou um livro que vem sendo saudado como um marco na literatura contemporânea, Um defeito de cor (2006). A poesia e a performance no Brasil têm hoje em Ricardo Aleixo uma referência incontornável. E precisamos todos ler e acompanhar os trabalhos de Edimilson de Almeida Pereira, Miriam Alves, Leo Gonçalves, Marcelo Ariel e Renato Negrão, entre outros. Uma recomendação de leitura que faria, eu próprio tendo muito ainda que aprender e descobrir, é Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica, em quatro volumes, organizada por Eduardo de Assis Duarte, que discute vários dos autores aqui mencionados, entre vários outros.

E encerro com um fragmento de texto de Ricardo Aleixo:

“Sou o que quer que você pense que um negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros. Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu. Seu negro. Um negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro, e sim um homem. Apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro o que se quer dizer é que ele é mais negro do que propriamente homem. Mas posso, ainda assim, ser um negro para você. Ser como você imagina que os negros são. Posso despejar sobre sua brancura a negrura que define um negro aos olhos de quem não é negro. O negro é uma invenção do branco. Supondo-se que aos brancos coube o papel de inventar tudo o que existe de bom no mundo, e que sou bom, eu fui inventado pelos brancos. Que me temem mais que aos outros brancos. Que temem e ao mesmo tempo desejam o meu corpo proibido. Que me escalpelariam pelo amor sem futuro que nutrem à minha negrura. Eu não nasci negro. Não sou negro todos os momentos do dia. Sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Nos momentos em que não sou só negro sou alguém tão sem rumo quanto o mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou.”

Feedback