Bandeira possível para o Matriarcado de Pindorama

Acontece às vezes de pessoas me perguntarem aqui no exterior se “Brasil” significa alguma coisa. O porquê desse nome. É mais difícil de explicar do que parece, pois mesmo a tradução para a árvore que deu origem ao nome do país apenas adota a palavra tal como é em português: pau-brasil em inglês é brazilwood, em alemão é Brasilholz. São traduções com adaptações de pau-brasil, traduzindo “pau” como “madeira”, mas sem traduzir a palavra “brasil”. Como então traduzir “brasil”? Pela lógica do português, brasil seria um adjetivo, derivado de brasa. O dicionário de Aurélio Buarque de Holanda dá várias definições para “brasa”: 1. Carvão ou lenha incandescente, mas sem chama; 2. Estado de incandescência; 3. Estado de afogueamento ou rubor vivo; 4. Mulher interessante, formosa; 5. Carvão e cinza que ficam no forno depois de apagado. Brasil é a qualidade da brasa. Da cor da brasa. Da natureza da brasa. É assim que tento explicar o nome a estrangeiros, passando pela madeira, sua importância para os invasores portugueses, a forma como se tornou sinônimo do país. A árvore tinha outros nomes nas variadas línguas autóctones do território: ibirapitanga e orabutã, por exemplo. O pigmento vermelho que se obtém da árvore é conhecido como brasilina. O nome científico da árvore costumava ser Caesalpinia echinata e passou a ser Paubrasilia echinata. No latim medieval, lignum brasilium.

Há alguns meses, o poeta e compositor carioca Mariano Marovatto publicou um texto intitulado “Genealogia do horror ao vermelho”, no ápice do ódio a esta cor e em meio à sanha antipetista – que levava pessoas até mesmo a atacarem outras na rua se estivessem de vermelho. Nele, Marovatto discute a história do nome e da cor vermelha em bandeiras, cor que jamais esteve na bandeira do Brasil. A partir do texto dele, comecei a me perguntar que outra bandeira possível seria esta, não mais ligada às cores dos invasores portugueses (o verde é a cor dos Bragança, o amarelo, dos Habsburgo). Voltei este mês aos textos de Oswald de Andrade, por ocasião do lançamento aqui na Alemanha das traduções de Oliver Precht para os dois manifestos do autor paulista. Escreverei sobre isso em breve. Se chamei este texto de “Bandeira possível para o Matriarcado de Pindorama”, foi em homenagem a Oswald e sua utopia. Aos nacionalistas, espero que isso acalme qualquer possibilidade de ofensa a seu brio verde-amarelo. Não propomos aqui uma bandeira vermelha comunista para o Brasil, como aquela senhora ensandecida pensou ser o caso da bandeira do Japão no Congresso há poucas semanas. Se há um desejo de comunhão, meu e de Marovatto, será antes a espécie de protocomunismo dos povos indígenas do território. Mas eu, pessoalmente, penso menos nesta bandeira para Pindorama, nome da terra mítica dos povos tupis, do que numa bandeira para um país verdadeiro, não o eterno país do futuro, mas um que talvez pudesse se chamar Ibirapitanga, talvez Orabutã, ou seja, Pau-Brasil, Brasil.

Abaixo, o texto de Mariano Marovatto, a bandeira que idealizamos e Philippe Leon desenhou, e um conto inédito meu, “Mulher de vermelho”, inspirado no atual red scare nacional. As cores da bandeira não querem representar conceitos ou raças. O branco poderia ser transparente, e assim veríamos apenas um pau-brasil brasil tremulando ao vento.

“Genealogia do horror ao vermelho”

Mariano Marovatto

Desde o século X o ocidente tinha registros da madeira nobre para fabricação de grandes objetos da qual se extraía também uma resina vermelha excelente para tingimento de tecidos. ‘Brecillis’, ‘brezil’, ‘brasil’, ‘bersil’ era o nome dado a essa madeira, derivados de seu original latino ‘brasilia’, em bom português, ‘cor de brasa’. Do litoral brasileiro, já nas primeiras décadas do século XVI, foram extraídas cerca de 70 milhões de árvores de pau-brasil. Grupos indígenas inteiros, designados para o corte das árvores, foram mortos ao longo desse período. Pela enorme quantidade de pau-brasil, aos poucos, a Terra de Santa Cruz começou a ser conhecida como Brasil. Os primeiros cronistas, cristãos e bajuladores da coroa, temiam pela troca do nome da terra descoberta. Gândavo pedia a restituição do primeiro nome, afirmando que só podia ter sido obra do demônio trocar o nome santo – a cruz feita de madeira que viu o sangue de Cristo escorrer – pelo nome de uma árvore demoníaca que sangrava também vermelho. João de Barros escreveu que ‘o nome de um pau que tinge panos’ não poderia ser mais importante que ‘daquele pau que deu tintura a todos os sacramentos por que fomos salvos, pelo sangue de cristo que nele foi derramado’. Na Europa a bandeira vermelha era hasteada, desde o século XV, nos castelos em guerra, opondo-se à bandeira branca de rendição: significava que ainda estavam em luta. A bandeira vermelha hasteada nos navios significava que uma vez capturados, nenhum homem seria poupado a bordo. Muitas bandeiras britânicas, espanholas, holandesas e a portuguesa, ao longo dos séculos seguintes, certamente tiveram o seu vermelho tingido de pau-brasil saído do litoral brasileiro, bem como o vermelho de todas as bandeiras de resistência. A bandeira brasileira – surgida muito tempo depois – que possui as cores da família de Bragança de Dom Pedro de Alcântara, verde, e da família Habsburgo, amarela, de Dona Leopoldina, jamais adotou o pigmento que deu origem ao nome e a invenção do país. Aboliu a cor da resistência em prol das mais reluzentes cores aristocráticas. Porém, herdou, canhestramente, o seu nome.

“Mulher de vermelho”

Ricardo Domeneck

(dedicado a André Capilé)

Era o Rio de Janeiro, capital nacional dos machos engraçadinhos. A mulher caminhava pela rua da Glória, chegando à do Catete, vestida de vermelho. Grávida, mas sem saber. Quando sentiu o vestido ser puxado com força por trás, só podia ser mão de estranho, entesou para a guerra. Quando virou, deu de cara com o homem, bufando. Era agosto de 2016. “Petista filha-da-puta!”, berrou o bofe, camisa entreaberta, cruz à vista. “Jesus é maior!” A senhora laqueada que passava saracoteia, aprova, acrescenta: “Acabou a mamata, cambada de ladrão!” O sangue vermelho debaixo do rosto, a mulher, pele negra como Nossa Senhora de Aparecida, o vestido feito o cair do sol na Baía de Guanabara, começou a responder “Tô de vermelho…”, mas não seguiu com o “… porque sô filha de Iansã”, com medo do que isso faria com os bufos do homem pardo de cruz e os saracoteios da senhora branca de laquê.

“Puta!”, gritou a senhora do laquê. “Vaca!”, gritou o homem da cruz. Dentro dela, sentiu mover-se uma búfala, já se preparava o leite no seu corpo, mas se conteve, segurou firme seus chifres. “Eparrei!”, solta, sem cabresto. O homem diz “Tá amarrado!”. A senhora se persigna. O Cristo mantém os braços abertos no Corcovado, a luz pública já começava a o deixar mais branco. Em Aparecida, Nossa Senhora seguia com as mãos unidas em prece. Santa virgem com filho morto. Seiva de pau-brasil escorria em um canto do estado. Fogo desmatava outra área. A mulher de vermelho seguiu a rua do Catete, a caminho do trabalho no sertão da rua do Ouvidor. Passa rápida pelo palácio que abriga o pijama do pai dos pobres, salpicado também de vermelho. A bandeira ondulava nas cores de Bragança e Habsburgo, o brasão das armas do Império contava estrelas para dormir. Na África, àquele momento baliam carneiros.

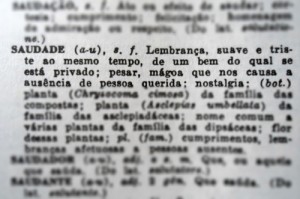

Como explicar o significado da palavra ‘saudade’ para um alemão

Há poucos dias, um grande amigo e vizinho berlinense que dá aulas de alemão para estrangeiros pediu que eu explicasse a palavra ‘saudade’ e como a usamos, porque ele havia ouvido de um brasileiro mais um discurso sobre a especialidade e especialeza da palavra em nossa língua. Não era a primeira vez que um amigo mencionava isso, já que nós lusófonos adoramos este detalhe de nossa língua. Afinal, será assim tão especial esta palavra? Eu parti do seguinte princípio para explicar a ele a diferença entre a forma de expressar este sentimento (a saudade) em português e alemão, ou inglês:

Há poucos dias, um grande amigo e vizinho berlinense que dá aulas de alemão para estrangeiros pediu que eu explicasse a palavra ‘saudade’ e como a usamos, porque ele havia ouvido de um brasileiro mais um discurso sobre a especialidade e especialeza da palavra em nossa língua. Não era a primeira vez que um amigo mencionava isso, já que nós lusófonos adoramos este detalhe de nossa língua. Afinal, será assim tão especial esta palavra? Eu parti do seguinte princípio para explicar a ele a diferença entre a forma de expressar este sentimento (a saudade) em português e alemão, ou inglês:

Imagine o que ocorre quando dizemos a alguém ‘Ich liebe dich’ (‘I love you’ / Eu te amo). Expressa-se aí um sentimento, e este sentimento tem nome: ‘Liebe’, ou amor, ou ‘love’. Ama-se, portanto sente-se amor. Amor por alguém. Há um substantivo: ‘Liebe’ / amor / ‘love’, e um verbo em cada língua ligado a ele: ‘lieben’, amar, ‘to love’. Certo. Então, eu disse: imagine o que ocorre quando você diz a alguém ‘ich vermisse dich’, o que em português seria expresso com “eu tenho saudade de você” ou “eu estou com saudade de você.” Aí surge a diferença, que demonstra uma falta em cada uma das línguas: em português, temos um nome para o sentimento, um substantivo: “saudade”. Isso, eles não têm. ‘Sehnsucht’ ou ‘nostalgia’ expressam partes do que significa ‘saudade’ pra nós, mas não completamente. Ao mesmo tempo, é interessante pensar que eles têm um verbo – “vermissen” em alemão e “to miss” em inglês – mas nós, não. A diferença entre “amor” e “saudade” aqui se torna paupável: o amor tem nome e profissão, um substantivo e um verbo. Sente-se amor, ama-se. É interessante notar que em alemão ou inglês, “saudade” não tem nome, mas tem sua profissão. Expressa-se com um verbo o sentimento: “ich vermisse dich / I miss you”, mas não há um nome para o sentimento, enquanto em português damos um nome ao sentimento, mas não há um verbo.

Foi aí que me ocorreu a estranheza da construção mais comum no interior de São Paulo e em outras partes do país: EU ESTOU COM SAUDADE. Porque esta é a mesma construção de outras necessidades de expressão, como EU ESTOU COM FEBRE, EU ESTOU COM GRIPE ou mesmo EU ESTOU COM CÂNCER. Ou seja, a construção liga a SAUDADE a uma DOENÇA, a uma ENFERMIDADE.

Sendo tão importante para nós a palavra ‘saudade’, para nossa identidade linguística, não é interessante que não tenhamos também um verbo para ‘sentir saudade’? Fiquei tentanto imaginar como seria este verbo: saudadar? Saudader? Saudadir? Saudador? Eu saudado, Tu saudadas, Ele saudada, Nós saudadamos, Vós saudadais, Eles saudadam?

Seria reflexivo? Eu saudado-me de você? Seria transitivo direto? Eu saudado você?

Em alemão e inglês, o ‘vermissen’ e o ‘to miss’ estão ligados a perda e sumiço. Ou seja, poderíamos imaginar uma situação em que diríamos não “eu tenho saudade” mas “eu perco você”, como tradução literal de ‘ich vermisse dich’ ou ‘I miss you’. E temos algo parecido: pois você já pensou na estranheza da expressão ‘sentir a falta’? Se a falta é uma ausência, é o que ‘não está’, como se sente isso? Esta é uma das definições mais bonitas talvez desta palavra da qual tanto nos orgulhamos, ‘saudade’: é sentir a falta. Aquele belo poema de Carlos Drummond de Andrade, “A falta que ama”, que termina com os versos: “É a falta ou ele que sente / o sonho do verbo amar?”

Toda língua tem suas idiossincrasias. Eu às vezes resisto à ideia de que ‘saudade’ seja intraduzível. Ora, na maior parte dos casos, o verbo dos alemães é tradução mais que eficiente para nosso substantivo. Talvez eu tenha apenas ouvido tanto esta conversa sobre a uniqueza de ‘saudade’ que tenha me cansado. A internet está cheia de listas de palavras intraduzíveis de várias línguas. Gosto de pensar em “mamihlapinatapei”, supostamente da língua yagan da Tierra del Fuego, que dizem significar o olhar em silêncio entre duas pessoas que gostariam ambas de dizer algo mas são tímidas demais para começar. E dizem que em indonésio a palavra “jayus” designa uma piada tão ruim, tão ruim, que todo mundo ri. Dizem que os inuítes têm uma palavra que designa simplesmente o ato de sair do iglu para ver se alguém está se aproximando: “iktsuarpok”. E talvez a coisa mais bonita que já tenha ouvido ser possível dizer de uma pessoa a outra é a suposta expressão árabe “ya’aburnee”, que se diz para expressar o desejo de morrer antes da pessoa que se ama, para não passar pelo horror de enterrar o amado, a amada. Como olhar para alguém e dizer em português: “enterre-me você”. E em várias listas dessas, quando aparece uma palavra em português, com frequência não é ‘saudade’, mas ‘cafuné’.

Caminhando do Berlim ao Berlimbo

Berlim são duas cidades. Um espaço geográfico que se divide em dois, que às vezes se anulam, às vezes se superpõem. Talvez sejam apenas dois espaços climáticos. A Terra gira devagar e faz Berlim despencar e o Berlimbo surgir. Ou talvez sejam como aquelas personagens do filme O Feitiço de Áquila (Ladyhawke, 1985), em que os dois apaixonados são condenados por um bispo malvado a se transformarem em lobo e falcão, ele em lobo durante a noite, ela em falcão durante o dia, para que nunca se encontrem. E eu sou o quê? O monge pobretão que os acompanha?

Ninguém se muda para Berlim por causa do Berlimbo. Não, acho que há pessoas que se mudam para Berlim por causa dos dois, mas subestimam o Berlimbo. Ah, todo mundo subestima o Berlimbo. Pergunte a seus amigos que visitaram a cidade na primavera/verão e aos que visitaram a cidade no outono/inverno. Àqueles que a visitaram nas duas temporadas, nas quatro estações. São a mesma cidade? Juro que não são. Mas não se trata apenas da mesma cidade em dois tipos de clima. Pense em Berlim na primavera e no verão! Ah, aquele primeiro dia em que os cafés põem de novo as mesas nas calçadas. Tiritam todos de frio do lado de fora, estão mais encaixotados em suas colchas e lãs e cachecóis do que uma ovelha esperando a tosa, mas lá estão, segurando com luvas as xícaras quentes de café, aproveitando os primeiros raios de sol que driblam as nuvens que foram inquilinas horrorosas por meses a fio no céu de cor-de-chumbo. Os parques lotam. Eventos são programados para o ar livre, ou ameaçam ficar vazios. Ninguém chega ao clube ou à igreja ou ao restaurante na hora, porque estavam perdidos no parque. E isso Berlim tem de sobra. Verde até não querer mais. Só, é claro, na primavera e verão.

Mas agora é já meio de novembro. Pleno outono. Olho pela janela ao escrever esse texto e a árvore do pátio já quase não tem sequer folhas amarelas. É um esqueleto de tronco só. E o que será essa árvore que convive comigo há três anos? É um bordo, um Ahorn (em alemão) ou maple (em inglês). É o último estágio de aprendizado de uma língua em um ambiente tão estrangeiro. Diferenciar o plátano do bordo. A tília da castanheira, e esta do carvalho. Bordo, plátano, tília, castanheira e carvalho são as árvores mais típicas das ruas de Berlim. E a maioria já não tem folhas a esta altura do ano. E não adianta que eu esteja em Berlim há quase 15 anos. Quando olho pela janela da cozinha ou do bonde às cinco da tarde e já está escuro como se fosse alta noite no Brasil, estremeço, me assusto, me recuso a acreditar. Não pode já ser noite às cinco da tarde! São CINCO da TARDE! Mas já é noite às cinco da tarde. São cinco da noite. É outono, arrastamo-nos para o inverno. E o problema não é o frio, mas a escuridão. Céu nublado eterno. Eu me pergunto se as crianças não desenham o céu também cinza, sempre cinza, nos jardins de infância.

E então começamos a sair mais à noite. Passamos o dia trancafiados, fugindo do frio. Mas ninguém aguenta muito tempo e sai, enche os bares, os clubes. Se acorda muito tarde no dia seguinte, nem vê direito o pouco de sol que escapa pelo filtro em cinza. Nos meus primeiros tempos em Berlim, passava por vezes dias sem uma réstia de luz solar. E aí entrava o Berlimbo. O Berlimbo do escuro. Não entendo por que a cidade jamais rendeu muita literatura noir. Mas, não rendeu mesmo? E aqueles expressionistas berlinenses, como o pintor George Grosz e o poeta Jakob van Hoddis?

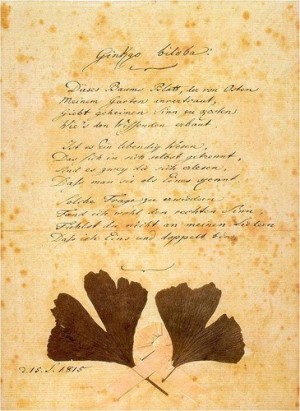

Como passar este outono sem cair rápido demais no Berlimbo? Depois de passar duas horas pesquisando sobre as árvores de Berlim para nomear com certeza a que está no pátio do meu prédio, creio que irei visitar as árvores mais famosas da cidade. Como a velha faia na esquina da Sven-Hedin-Straße com Fürstenstraße em Zehlendorf. Ou a tília de 500 anos que se encontra em Alt-Kladow. O carvalho mais velho de Berlim está à entrada de uma casa na Waldstraße, 83, em Pankow. No Gutspark Britz em Neukölln, há a árvore-avenca (ou nogueira-do-japão) mais velha da cidade, a própria espécie é um fóssil vivo que já existia no tempo dos dinossauros. Sobre ela escreveu o velho Goethe, fóssil vivo também ele, e tomo dele uma estrofe do poema sobre a nogueira-do-japão para encerrar este texto sobre o Berlim-Berlimbo:

“Será ele só um ser vivo / Que em si mesmo se divide? / Ou dois que se designam / E nós os vemos indivisos?”(“Ist es Ein lebendig Wesen, / Das sich in sich selbst getrennt? / Sind es zwei, die sich erlesen, / Dass man sie als Eines kennt?”).

A semana em que morreu Leonard Cohen

Talvez em dez ou vinte anos, alguns de nós venhamos a dizer ao redor de uma mesa de boteco, “foi naquela semana em que morreu Leonard Cohen”, adicionando com uma tristeza que só em dez ou vinte anos saberemos quão grande será, “e na qual Donald Trump elegeu-se presidente dos Estados Unidos.” Em dez ou vinte anos, já com o número de mortos oficiais dos acontecimentos que hão-de desenrolar-se a partir desta semana.

Canções e poemas estão sempre misturados de História, a coletiva, e Memória, a pessoal. Ao saber da morte de Leonard Cohen esta madrugada, em um dos botecos berlinenses por onde arrastei a carcaça na noite de ontem, pensei em um menino que tinha o vinil de ‘Songs from a Room’ e ouvia “Story of Isaac“ sem parar.

The door it opened slowly,

My father he came in,

I was nine years old.

And he stood so tall above me,

His blue eyes they were shining

And his voice was very cold.

Era um poema lírico na acepção mais clara do termo, e tão épico ao mesmo tempo. Como era épica aquela outra canção do álbum que finalmente ouvi quando o menino deixou o álbum todo tocar, “The Partisan”.

When they poured across the border

I was cautioned to surrender

This I could not do.

I took my gun and vanished.

E a canção declarava que a liberdade viria, e ela parecia falar de um tempo já ido, e que portanto a liberdade já havia chegado, e havia, e nós estávamos naquela cama, e as fronteiras pareciam estar se dissolvendo, e nós achávamos que estávamos vencendo. A canção falava de um tempo passado e falava de um tempo futuro, eu sei agora. Porque a guerra ainda não acabou. E a morte não para. Não se detém. Não nos dá tempo sequer de velar o morto da manhã, já nos joga na cara o morto da tarde.

Enquanto escrevia esse texto sobre a morte de Leonard Cohen, chega a notícia da morte da escritora austríaca Ilse Aichinger. Volto ao topo desse texto, onde o título lia “A semana em que morreu Leonard Cohen” e peço então ao leitor que pense nele como “A semana em que morreram Leonard Cohen e Ilse Aichinger e os incontáveis outros”, e encerro logo com minha tradução de um pequeno poema de Aichinger, antes que cheguem os mortos da noite.

“Conselho temporário”

Primeiro,

você precisa crer

que chega o dia

quando sobe o sol.

Caso você porém não creia,

diga sim.

Segundo,

você precisa crer

e com todas as suas forças

que chega a noite

quando sobe a lua.

Caso você porém não creia,

diga sim

ou anua receptivo com a cabeça,

também aceitam isso.

:

“Zeitlicher Rat”

Ilse Aichinger

Zum ersten

mußt du glauben,

daß es Tag wird,

wenn die Sonne steigt.

Wenn du es aber nicht glaubst,

sage ja.

Zum zweiten

mußt du glauben

und mit allen deinen Kräften,

daß es Nacht wird,

wenn der Mond aufgeht.

Wenn du es aber nicht glaubst,

sage ja

oder nicke willfährig mit dem Kopf,

das nehmen sie auch.

Receita de bolinho de chuva

Que vontade de comer o bolinho de chuva que minha vó fazia. Mas faz já muitas temporadas de chuva que minha vó morreu.

9 colheres de farinha de trigo (sem fermento)

“Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda?” (1 Coríntios 5:6). Quantos tomos já foram escritos sobre a palavra “saudade” como definidora do caráter lusófono? Saudade, a palavra excepcional. Nós, que perdemos tanta gente no Atlântico, de cada lado. Os invasores. Os comerciantes. Os imigrantes. Os sequestrados. Os escravizados. Os corpos de militantes lançados pelo Regime Militar ao mar. Não é doce morrer no mar, gigante Caymmi. O mar é salgado. E morrer no rio que o digam os bois-de-piranha. Nós todos.

1 ovo

Já li a paronomásia “saudade / saldade”, mas onde? Quem? Era perto do mar, à luz de Ipanema ou Amaralina? Aqui canta Caymmi a relação da saudade e do sal: “A noite que ele não veio foi / Foi de tristeza pra mim / Saveiro voltou sozinho / Triste noite foi pra mim”. A saudade salva a dor. A saudade é um ovo não-galado. Galinha solitária no terreiro, ciscando seus grãos, sem pintos que a rodeiem.

150 ml de leite

Mas eu sou do interior do Brasil, lá onde se fala o dialeto caipira. O mar é longe. Nem lagos nem riachos, coisa de lugar chique, mas terra de açudes e córregos. De vez em quando, chove. As temporadas de chuva, os anúncios de frente fria pelo jornal da televisão. Cid Moreira anunciando o tédio da modorra úmida. Todo mundo corre tirar as colchas e as cobertas do armário, lavar os abrigos. A vó pressente o desassossego dos meninos e meninas, manda comprar mais farinha de trigo na venda da esquina. Vê se o fermento ainda está bom – que, por lá, se chama porroial. De manhã, chega o fazendeiro com o leite, enche a lata da casa. A nata boia, tiramos com a colher. O pai coloca em um copo de requeijão, guarda no congelador para a coalhada e os biscoitos. Tudo se aproveita.

2 colheres de açúcar

Não é “saudade“ que hoje diria definir nossa lusofonia. Prefiro a palavra “vó”, que engloba cedo ou tarde a saudade toda: de gente que já se foi, de um tempo que nunca mais volta. Na vó brasileira resiste o Matriarcado de Pindorama. As velhas caboclas do interior, com aquele ar de Cora Coralina: “Vive dentro de mim / uma cabocla velha / de mau-olhado, / acocorada ao pé / do borralho, / olhando para o fogo.” Os netos estudados têm por vezes vergonha do linguajar da velha, que fala “uzômi” para dizer “os homens”. Não sabem que ali resiste a sintaxe tupi, na qual “homem“ ou “homens“, é “abá”. Plural pra quê? Pecisão? Ora, importa se 1 ou 2, mas não se 2 ou 3? E vai a língua geral brasílica resistindo na sintaxe do dialeto caipira e em palavras esparsas, como “toró”. O Marquês de Pombal ainda não venc eu de todo. Na cozinha, não acaba a eterna guerra entre vós e formigas.

eu de todo. Na cozinha, não acaba a eterna guerra entre vós e formigas.

1 colher de fermento em pó

E então vem o toró, vós e mães correm salvar as roupas do varal. Na sala, todos de abrigo e coberta a tiracolo. As samambaias verdejam. Os cachorros acocoram-se. A vó diz: “Parem quietos, vão assistir ao Silvio Santos que eu vô fazê bolinho-di-chuva.” Todo mundo grita: “VIVA A VÓ”. Peneira-se então a farinha de trigo, coloca-se o ovo. Aos poucos, o leite. Mexe-se bem, com braço de torcer lençol. Vem o açúcar com formigas e por último o fermento, até ficar homogênea a massa. Lá fora, a homogênea chuva. O óleo pula de quente, frita-se tudo até ficar marrom de terra. Serve muitos meninos e meninas, todos meio úmidos. A vó sorri satisfeita, senta-se na cadeira de balanço, pega o terço. Ela tem seus mortos, nós ainda esperamos os nossos. Logo vem o sol, que sempre vem.

Feedback