Leituras estrangeiras em 2016

Seguem algumas recomendações de leituras estrangeiras, coisas que me caíram nas mãos e entraram pelos olhos este ano. Vou me concentrar não apenas nas que mais me marcaram, mas especialmente em algumas coisas que chegam com dificuldade ao Brasil. Ficam também como sugestões para traduções a qualquer editor que acabe lendo isso.

Uma das leituras que mais me marcaram (e perturbaram) foi o cultuado livro da coreana Theresa Hak Kyung Cha, chamado ‘Dictee’. Publicado em 1982, o livro sai pouco antes da autora, diretora e artista ser volentada e assassinada em Nova York. Um livro trágico em todos os seus aspectos. É um livro também híbrido, mesclando narrativa memorialística, ensaio histórico, poesia. Lembro-me de uma entrevista do poeta norte-americano Robert Creeley, em que ele comenta ter lido ‘Os sertões’ de Euclides da Cunha, e menciona a sensação quase física de adição de espaço e tempo a sua mente, desconhecendo como desconhecia até então não apenas o espaço geográfico real que é o sertão brasileiro, quanto o que o sertão brasileiro congrega de história. Talvez seja uma forma de descrever o que o livro de Theresa Hak Kyung Cha fez em minha mente a partir de sua descrição da invasão e colonização da Coreia pela Japão, as lutas por independência com seus heróis, nomes que evocam História imediatamente a um leitor coreano, mas que eu, brasileiro, desconhecia por completo. É como imaginar o que um nome como Antônio Conselheiro, tão carregado de significado para nós, faz aos leitores na Alemanha, por exemplo, da tradução de Berthold Zilly para o clássico brasileiro. O livro de Theresa Hak Kyung Cha é dividido em 9 partes, cada parte dedicada a cada uma das musas. Na primeira parte dedicada a Clio, a Musa grega da História, por exemplo, a autora discute a vida de Yu Guan Soon (1903–1920), uma estudante coreana acusada de liderar uma revolta contra os japoneses. A jovem morreu na prisão aos 17 anos, acredita-se que em decorrência da tortura. Em outra parte, ela discute o exílio de sua mãe coreana na Manchúria, China, o que se torna um espelho do próprio exílio da autora nos Estados Unidos. Tudo isso vem marcado pela troca de língua, uma autora nascida na Coreia, naturalizada americana e escrevendo em inglês. Sua discussão sobre identidade e sobre a invasão e colonização da Coreia pelo Japão uniram-se a minhas releituras recentes de Oswald de Andrade, por ocasião do lançamento das traduções de Oliver Precht aqui na Alemanha. Identidade. Tupy or not tupy, that is the question. Como sequer pensar numa correlação entre Coreia/Japão e Brasil/Portugal? Eu achava que estas perguntas já haviam sido respondidas por nossos modernistas, sejam os poetas como Mário de Andrade ou os pensadores como Gilberto Freyre. Mas elas se reabriram na minha cabeça. Cada vez mais me parece que o destino da pergunta de Oswald de Andrade seja esta: jamais ser respondida.

Outra coisa importante foi ler a versão de Anne Carson para a peça de Sófocles, ‘Antígona’, intitulada em versão da canadense como ‘Antigonix’. Anne Carson está sem dúvida entre os maiores poetas, tradutores e escritores vivos neste planeta hoje. Os que aguardam novos trabalhos seus os recebem com alegria de culto. Exímia tradutora do grego antigo, é estonteante ver noções como tradição e vanguarda, ou original e tradução, perderem qualquer sombra de separação em seu trabalho. ‘Antigonix’ é ao mesmo tempo tradução, edição comentada, poema original. Consciente ainda de que jamais poderemos ler ou assistir a uma tragédia grega como elas eram em seu contexto original, perdido para nós no tempo, Anne Carson a traz para nosso tempo. É um livrinho excepcional de uma poeta excepcional. Li outros dois livros dela este ano: ‘Glass, Irony, and God’ (1995) e ‘The Beauty of the Husband’ (2001). Não posso recomendar o trabalho dela com entusiasmo suficiente. Para meu próprio trabalho, ler Àntigonix’ foi libertador no sentido de perceber que há algumas tragédias nossas que ainda podemos trabalhar em texto, ainda que seus contextos tenham se tornado distantes.

No momento, não consigo parar de ler a tradução em língua inglesa para o primeiro volume de memórias de Nadezhda Mandelstam, a esposa do importante poeta russo Ossip Mandelstam, que morreu no Gulag em 1938 após escrever um poema satírico contra Stálin. Este primeiro volume começa com a descrição da noite em 1934 em que a polícia secreta prende o poeta pela primeira vez, então seu exílio, a segunda prisão em 1937 (ano temido e fatídico, quando a polícia secreta já nem fingia tentar seguir a lei), e sua morte no ano seguinte. Intitulado ‘Esperança versus esperança’, o título traz já nele a inteligência sardônica da escritora. O seu primeiro nome, Nadezhda, significa justamente “esperança” em russo, levando portanto o título a várias leituras, como ‘Esperança versus esperança’, tal qual é geralmente traduzido, mas ainda ‘Nadezhda versus esperança’, ou ‘Nadezhda versus Nadezhda’. O segundo volume é intitulado ‘Esperança abandonada’ (ou Nadezhda abandonada’), e cobre o período após a morte do marido, quando a escritora passa a viver de cidade em cidade, salvando em sua memória os poemas do marido. É uma leitura perturbadora, eletrizante ao mesmo tempo, e creio que seria muito importante para o Brasil lançá-la, especialmente em 2017, com o centenário da Revolução.

Em poesia, foi importante conseguir a coletânea dos poemas completos do também romancista, contista e dramaturgo zimbabuense Dambudzo Marechera, morto aos 35 anos em decorrência da AIDS em 1987 na capital de seu país, Harare. O volume intitula-se Cemetery of Mind (1990), e venho traduzindo vários textos, aos poucos, para uma eventual publicação no Brasil. Estas foram algumas das leituras estrangeiras que me marcaram este ano.

Algumas reuniões de palavras que me marcaram em 2016

Esta não é uma lista de melhores, porque é impossível para mim, aqui em Berlim, ter a pretensão de acompanhar tudo o que se produz com a língua oficial no país assim que os trabalhos são lançados. Posso acompanhar melhor a poesia, mas os trabalhos em prosa em geral são lidos mais tarde. Esta é portanto apenas uma lista muito pessoal de algumas obras de arte com palavras que me marcaram neste ano difícil.

PROSA: Vou começar com um romance, porque será o único que vou mencionar: O amor dos homens avulsos (São Paulo: Companhia das Letras, 2016), de Victor Heringer. Venho acompanhando o trabalho do carioca desde que surgiu, e já escrevi sobre sua prosa aqui após a publicação do premiado Glória (Rio de Janeiro: 7Letras, 2012). Seu segundo romance foi bastante discutido, e estou trabalhando numa pequena resenha. Adianto aqui algumas questões: O interesse parece ter se concentrado principalmente na questão da sexualidade da personagem principal, mas há aspectos do romance que parecem ter ficado algo à margem da discussão, quando o autor tece, com inteligência, uma rede de violências que passa por questões étnicas, religiosas e sexuais, ambientando essa rede de destruições individuais e coletivas num período bastante específico, o da ditadura civil-militar. Quais são os nós que ligam estes fios em teia? Há algo sutil e engenhoso nessa tessitura de violências, uma rede de brutalidade que talvez ainda leve algum tempo para desentranharmos em todas as suas possíveis implicações. O romance merece ainda bastante trabalho crítico de nossa parte.

Prosa lançada há pouco e que espero ler em breve (quando conseguir um exemplar em Berlim): Machado, de Silviano Santiago; Como se estivéssemos em palimpsesto de putas, de Elvira Vigna; O marechal de costas, de José Luiz Passos; Sul, de Veronica Stigger.

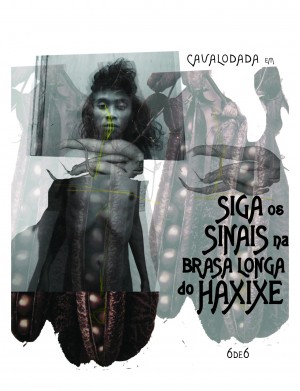

POESIA: Logo no começo do ano, Adelaide Ivánova publicou O martelo (Lisboa: Douda Correria, 2016). Por ter saído apenas em Portugal, foi menos discutido no Brasil do que merecia. É um livro importante para a produção contemporânea, lidando com a violência de gênero de forma potente entre nós, distinta da veia mais satírica de Angélica Freitas, por exemplo. O anúncio de que o livro será lançado no Rio de Janeiro pela Editora Garupa em janeiro de 2017 é uma notícia bem-vinda. Reuben da Rocha passou o ano lançando vários volumes de seu poema-gibi sci-fi em seis fascículos Siga os sinais na brasa longa do haxixe, ligando-o à tradução dos experimentadores não apenas da escrita, mas também da poesia visual em seus aspectos de grafia, diagramação, publicação e distribuição. É uma linhagem que liga o Qorpo-Santo de Ensiqlopèdia ou seis meses de uma enfermidade (1877) um século depois a uma revista como Navilouca (1974), assim como Valêncio Xavier em O Mez da Grippe (1981), Glauco Mattoso em Jornal Dobrabil (1981) ou Sebastião Nunes em Antologia Mamaluca (1988). Outra coletânea de poemas extremamente bonita lançada este ano foi Seiva veneno ou fruto, de Júlia de Carvalho Hansen. Eu o chamei de “milagrinho discreto” em um texto neste espaço, dedicado também à editora que o publicou. Esta mesma editora está ligada a um belo acontecimento do ano que parece estar sendo/ter sido a redescoberta, por um público mais amplo, do trabalho de Leonardo Fróes, um dos grandes poetas vivos do Brasil, neste ano em que perdemos alguns excelentes poetas. Recomendo também o novo livro de Luca Argel, Uma pequena festa por uma eternidade, e que acompanhem o projeto inovador da Azougue com sua Coleção Postal, que já lançou antologias de poetas como Torquato Neto, Roberto Piva, Glauco Mattoso, Guilherme Zarvos e Josely Vianna Baptista.

Poesia lançada há pouco e que espero ler em breve: dois dos mais importantes poetas da década de 1990 lançaram livros novos nos últimos meses, e livros deles são sempre acontecimentos. Ricardo Aleixo lançou, de forma independente, seu Impossível como nunca ter tido um rosto. E Carlito Azevedo lançou, sete anos após seu Monodrama, o esperado O livro das postagens, pela Editora 7Letras.

CANÇÕES: este ano pude ouvir com calma duas bandas brasileiras que me parecem realmente excelentes, a Metá Metá e a Bixiga 70. Acompanhei de longe o trabalho de Ava Rocha e tive a honra de fazer parte, com um texto, do álbum de Sandra X. Mas dois trabalhos lançados especificamente este ano merecem um destaque. Um deles é o excelente álbum de Negro Leo, Água Batizada. É um trabalho impressionante. E, por fim, talvez nada descreva e sirva de antídoto melhor a 2016 do que o álbum de Elza Soares, A mulher do fim do mundo. A canção que dá título ao álbum e especialmente a canção Luz vermelha deveriam ser elencadas entre os grandes poemas do ano. Não consigo tirar da caebça estas palavras: “Telhado agora é porão tira de cima de mim esse pedaço de pedra / Me dá um abraço que o chão se abriu debaixo de nós e até o coxo tropeça / Bem que o palhaço falou que o laço vai se fechar e o laço sempre se fecha / Bem que o anão me contou que o mundo vai terminar num poço cheio de merda.”

Oswald de Andrade traduzido: o antropófago que morde em alemão

“A massa ainda comerá o biscoito fino que fabrico”, dizia Oswald de Andrade nos últimos anos de sua vida, naquele conturbado início da década de 1950. Getúlio Vargas equilibrava-se na eterna corda bamba da política nacional, sobre um abismo do qual o separava a linha tesa de sua eleição em 1951. Já sabemos que ele não chegaria ao outro lado. Era sua chegada democrática ao poder após o primeiro governo de 15 anos que lançara na cadeia um homem como Graciliano Ramos e uma mulher como Patrícia Galvão, justamente no momento em que esteve casada com Oswald de Andrade. Esta primeira prisão de Pagu aconteceria no ano em que Oswald publica sua segunda obra de modernização da prosa nacional, Serafim Ponte Grande, em 1931. Mas naquele pós-guerra, eram outros os tempos. O Movimento Modernista havia triunfado e o país embarcava, no entanto, na reação conservadora do Grupo de 45. A posição de Oswald de Andrade naquele momento talvez fosse análoga à do Tom Zé esquecido das décadas de 80 e 90, quando o Tropicalismo que justamente reabilitaria a obra de Oswald parecia ter também triunfado, e a massa passara a comer o biscoito fino que ele fabricou. Ou, ao menos, na receita que homens como Haroldo de Campos, Caetano Veloso e José Celso Martinez Corrêa haviam preparado. Mas isso é assunto para outra hora. Meu pensamento está aqui em 1954. Getúlio Vargas já se matou há dois meses no Rio de Janeiro. Seu corpo foi já enterrado no jazigo da família em São Borja. É o famoso agosto do livro de Rubem Fonseca. Em outubro, o antropófago Oswald de Andrade morre esquecido em São Paulo.

“A massa ainda comerá o biscoito fino que fabrico”, dizia Oswald de Andrade nos últimos anos de sua vida, naquele conturbado início da década de 1950. Getúlio Vargas equilibrava-se na eterna corda bamba da política nacional, sobre um abismo do qual o separava a linha tesa de sua eleição em 1951. Já sabemos que ele não chegaria ao outro lado. Era sua chegada democrática ao poder após o primeiro governo de 15 anos que lançara na cadeia um homem como Graciliano Ramos e uma mulher como Patrícia Galvão, justamente no momento em que esteve casada com Oswald de Andrade. Esta primeira prisão de Pagu aconteceria no ano em que Oswald publica sua segunda obra de modernização da prosa nacional, Serafim Ponte Grande, em 1931. Mas naquele pós-guerra, eram outros os tempos. O Movimento Modernista havia triunfado e o país embarcava, no entanto, na reação conservadora do Grupo de 45. A posição de Oswald de Andrade naquele momento talvez fosse análoga à do Tom Zé esquecido das décadas de 80 e 90, quando o Tropicalismo que justamente reabilitaria a obra de Oswald parecia ter também triunfado, e a massa passara a comer o biscoito fino que ele fabricou. Ou, ao menos, na receita que homens como Haroldo de Campos, Caetano Veloso e José Celso Martinez Corrêa haviam preparado. Mas isso é assunto para outra hora. Meu pensamento está aqui em 1954. Getúlio Vargas já se matou há dois meses no Rio de Janeiro. Seu corpo foi já enterrado no jazigo da família em São Borja. É o famoso agosto do livro de Rubem Fonseca. Em outubro, o antropófago Oswald de Andrade morre esquecido em São Paulo.

Mas há outra proposta e desafio do autor do Manifesto da Poesia Pau-brasil e do Manifesto Antropófago que nos interessam aqui, esta: “A nunca exportação de poesia. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria. Nas lianas das saudades universitárias” – pois foi lançado há pouco na Alemanha e na Áustria pela editora Turia + Kant a tradução para estes dois influentes manifestos num único volume, Oswald de Andrade: Manifeste, que traz ainda dois estudos clássicos de Benedito Nunes e Haroldo de Campos, assim como um minucioso novo ensaio do próprio tradutor, Oliver Precht. O volume sai na coleção “Neue Subjektile”, que publicou textos de Philippe Lacoue-Labarthe, Paul Virilio e Jean-Luc Nancy, e promete para breve o lançamento também de Crise da Filosofia Messiânica, de Oswald pelo mesmo tradutor. Companhia de biscoitos finos internacionais para o brasileiro, aqui finalmente em exportação entre as raras traduções de seu trabalho.

São consideráveis os desafios de uma tradução como esta. Como verter as proposições poéticas de Oswald de Andrade, tão fincadas no contexto brasileiro, para leitores de língua alemã, de um contexto histórico e poético tão diferente do nosso? Oliver Precht chegou a excelentes soluções e também preparou notas consistentes para elucidar ao leitor estrangeiro as passagens imediatamente claras a nós, mas obscuras a quem nasceu longe do nosso inferno paradisíaco particular. São importantes ainda os ensaios de Benedito Nunes e Haroldo de Campos nesse sentido, pontuando a importância de Oswald tanto nacional quanto internacionalmente no campo das vanguardas históricas. Completa esse serviço o longo ensaio de Oliver Precht, Aprender a dar-se de comida aos outros, no qual discute as ideias do brasileiro em relação a autores como Montaigne e Lévi-Strauss. Também tradutor para o alemão do volume de ensaios de Eduardo Viveiros de Castro, A inconstância da alma selvagem (lançado pela Turia + Kant como Die Unbeständigkeit der wilden Seele), Oliver Precht está preparado para esta discussão, e demonstra nessas traduções um interesse pelas culturas dos Brasis que o coloca numa posição bastante particular na lista de excelentes tradutores trabalhando hoje com autores brasileiros.

Pessoalmente, como um brasileiro que vive na Alemanha, foi muito forte retornar a Oswald de Andrade por meio de Oliver Precht neste ano. Gerou em mim perguntas ligadas ao Brasil e outras à Alemanha. O ano de 2016 causou estragos de ciclone. Em toda minha vida não presenciei como cidadão outro ano como este. Comparações entre 2016 e 1964 foram frequentes. A publicação do livro de José Luiz Passos, O marechal de costas (baseado na vida de Floriano Peixoto), levou a uma conversa sobre paralelos entre nossos tempos de Michel Temer e os daquele outro vice. Venho pensando em outro paralelo, que tem aparecido menos na conversa, mas o faço aqui sem analogias simplistas, tentando apenas entender onde começam nossas agruras que não acabam: entre 2016 e aquele 1954 do início deste texto, quando morrem duas figuras incontornáveis da modernização do país: Getúlio Vargas e Oswald de Andrade. Como se tecem esses nódulos todos das nossas modernizações de mutirão e elite a cada solavanco desta República que sempre parece capenga?

Quanto às perguntas ligadas à Alemanha, o que pode a Antropofagia do brasileiro fazer em um ambiente de xenofobia e fechamento das fronteiras como vemos hoje irradiando de Berlim, de Leipizig, de Dresden? Como podem ser compreendidas as perguntas de Oswald em relação à cultura autóctone e colonial de uma terra, num ambiente como o alemão, onde “terra” e “povo” são parte do vocabulário de uma direita que teme e odeia o outro, estando bem longe de o respeitar a ponto de querer assimilar ritualmente suas forças? São perguntas para as quais ainda não tenho resposta.

“Muito Romântico”, uma década de Berlim nas telas

Escrever sobre este filme dirigido, montado e filmado pelo duo Distruktur, formado pelos brasileiros Melissa Dullius e Gustavo Jahn, mistura-se a escrever sobre suas vidas desde que deixaram o Brasil e embarcaram (literalmente) para a Alemanha, fixando residência em Berlim em 2007. Com estreia na Berlinale deste ano, na seção Forum Expanded, Muito Romântico (Alemanha/Brasil, 2016) foi exibido uma vez mais na capital alemã durante o Berlin Art Film Festival na semana passada, para uma sala lotada no tradicional Kino Moviemento, na fronteira entre os bairros de Kreuzberg e Neukölln. Com forte carga de identificação para brasileiros que fizeram essa viagem de migração específica e enfrentaram as agruras, experimentaram os prazeres e presenciaram as transformações de Berlim na última década, o filme é ainda um ensaio sobre a migração, as adaptações a uma nova cultura e sobre o amor no estrangeiro.

Dullius é de Porto Alegre. Jahn é de Florianópolis. Mas é de Porto Alegre, em 2007, que os dois entram em um navio e embarcam para a Alemanha, “sem saber no que vai dar, mas com força total”, como diz a personagem que se confunde com Jahn logo no começo do filme. Confunde-se porque, como na prática do duo, as personagens são e não são os próprios. É já no navio que começam a filmar em 16mm, com a ideia de fazer um filme que se passasse inteiramente ali, naquela travessia. O filme do navio não se materializa, mas o casal segue filmando as explorações por Berlim, da busca por apartamento na cidade a caminhadas pelas regiões em eterna construção e reconstrução e às amizades que vão se forjando. Com várias imagens exteriores, o centro do filme, porém, é o apartamento do casal em Friedrichshain, onde ocorrem as festas típicas do hedonismo berlinense – essa cidade sempre em polvorosa, aonde desde os anos 1920 artistas vêm produzir e desperdiçar obras. Ali ocorrem as crises comuns de um casal pelo dia a dia de qualquer dia e lugar, mas especialmente as crises específicas de artistas em uma cidade como Berlim e as saudades de brasileiros soterrados sob a neve, cercados por uma língua tão diferente da portuguesa. Em alemão e português, acompanhamos essa década do casal.

A prática artística de Dullius e Jahn, agindo com mais frequência no contexto das artes visuais, faz-se sentir na textura do filme, sua paixão, em primeiro lugar, pela materialidade do cinema em suas cores, focos, jogos de câmera, as possibilidades estéticas da própria escolha de trabalhar sempre com 16 mm. Isso não quer dizer que o filme não esteja interessado no aspecto narrativo do cinema como arte. É tentador, para mim, fazer um paralelo entre o trabalho com a imagem movediça (para englobar aqui todo trabalho fílmico) e o trabalho com a linguagem (para englobar toda escrita), e dizer que o filme de Dullius e Jahn, em sua paixão pela materialidade do seu meio artístico, está mais para a poesia do que para a prosa. Isso os liga a toda uma tradição do cinema. Ao fim do filme, o curador do festival, Tobias Ashraf, buscou paralelos com outros diretores e, sendo europeu, trouxe à baila o nome de Jean-Luc Godard. Mas qualquer brasileiro na plateia percebia desde o princípio uma ligação estética com o brasileiro Júlio Bressane (ainda que ele próprio esteja ligado a Godard), a quem o duo presta homenagem com uma citação no filme. Mas não consigo deixar de ver nesse filme berlinense um filme brasileiro. Ainda que filmado todo ele fora do Brasil, em Muito Romântico o espectador sente-se dentro do Brasil. O filme adentra a tradição experimental e subterrânea do nosso cinema, a de Bressane e Rogério Sganzerla.

Brasileiro, mas o filme nasce de todo o arquivo pessoal dos diretores nos seus últimos dez anos em Berlim. Abrindo com as cenas no barco em 2007, a narrativa nasce na ilha de edição, como nossa memória faria ao tentar contar a história de uma década em uma cidade estrangeira. Poucas cenas foram filmadas especialmente para o filme, com o intuito de criar pontes onde eram estritamente necessárias. No entanto, a constância estilística das mentes criadoras de Jahn e Dullius dão ao filme uma cara de coberta que aquece sem chamar a atenção para suas costuras entre os retalhos. É um filme de gênero híbrido talvez por buscar respostas às várias perguntas que praguejam a mente de um artista fora do Brasil: se é em primeiro lugar um ensaio sobre o amor, é também um ensaio sobre a migração, sobre o exílio, sobre a saudade, como já disse. É, em suma, um filme muito bonito.

Os brasileiros já tiveram a chance de ver Jahn e Dullius, como atores, no filme Os Residentes (2010), de Tiago Mata Machado, e Jahn está em O Som Ao Redor (2012), de Kléber Mendonça Filho. Sua prática como artistas segue, portanto, imiscuindo-se em todos os aspectos da imagem que se move, e os dois trabalham agora no roteiro de um filme que deve se passar em Florianópolis. Dullius também continua sua pesquisa apaixonada sobre a poeta alemã Marie Luise Kaschnitz (1901-1974) – contemporânea de poetas brasileiras como Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa, e que, assim como esta última é no Brasil, é algo esquecida na Alemanha. A Kaschnitz Dullius gostaria de dedicar um filme. Aos leitores deste artigo, recomendo que assistam a este Muito Romântico quando tiverem a chance. Vou agora, brasileiro, encarar o resto do dia frio em Berlim.

Nós, lusófonos mimados

“Vocês já imaginaram a desgraça que é escrever em português? Sometimes, I wonder. Quem é que sabe português nesse planeta, fora Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau?” – é de Paulo Leminski essa citação, de seu texto Arte in-útil, arte livre?, no qual também escreveu que “a gente já nasce numa língua periférica, escrever uma coisa em português e ficar calado mundialmente é mais ou menos a mesma coisa”.

Muitos escritores brasileiros recorrem a essa citação de Leminski. Eu mesmo já o fiz. Ao participar de qualquer leitura ao lado de escritores de língua inglesa, francesa ou alemã, vem à mente esta fala do poeta de Curitiba. No mesmo texto, ele reconhece que a marginalidade da língua portuguesa no mundo não é a mesma de línguas como o basco ou o catalão, e que esta periferia está ligada a condições históricas e econômicas. Uma língua tem a força do império que a fala. A primazia da língua inglesa no mundo literário advém da força imperial e imperialista do Reino Unido, primeiro, e dos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra. Mas vocês já pararam para pensar nesta marginalidade das línguas basca e catalã, por exemplo, e da posição do português?

Recentemente, estive na Eslovênia para uma leitura, e foi interessante ler ao lado de Stanka Hrastelj, uma poeta eslovena, em seu país de 2 milhões de habitantes. É o número de habitantes de uma cidade de médio porte no Brasil. E a língua eslovena é falada apenas ali, na Eslovênia. Isso é solidão.

Estima-se que 250 milhões de pessoas falem português como língua materna no mundo. São cerca de 280 milhões com os que a falam como segunda língua. O português é a língua mais falada no hemisfério sul da Terra. É a quinta língua mais falada no mundo como um todo e a terceira mais falada no hemisfério ocidental. Como o próprio Leminski lembrou-se, somos também vários países de expressão lusófona. E, no entanto, mal nos lemos uns aos outros. Um poeta como Manuel António Pina, português, ganhador do Prêmio Camões em 2011, mal foi editado no Brasil. Quem conhece a moçambicana Noémia de Sousa?

O prestígio da língua inglesa é perpetuado por nós mesmos. Na semana passada, deparei-me com uma lista dos lançamentos de livros traduzidos previstos para 2017. Era praticamente um festival de autores europeus e americanos. Havia alguns poucos autores do Extremo Oriente, mas não pude identificar muitos autores de fora do âmbito cultural do Noroeste. Era um exemplo singular de eurocentrismo galopante. Basta que o New York Times noticie o espirro de um escritor em Nova York para que o espirro seja traduzido no Brasil, com tanta gente espirrando igualzinho entre o Oiapoque e o Chuí, ou na Baixa em Lisboa, ou no bairro de Ingombota em Luanda. Nós próprios nos isolamos dessa forma. É claro que o desejo de inserção no mundo literário global é legítimo. Mas a verdade é que não se quer realmente ser lido no mundo: quer-se ser lido em Manhattan. Nem Camden satisfaria. Sim, é uma alegria verdadeira ver a paixão recente dos norte-americanos por Clarice Lispector, por exemplo. Que alguns melhor informados estejam lendo Hilda Hilst por lá. Que Lúcio Cardoso tenha acabado de ser traduzido.

Mas aqui torna-se necessário pensar também no caráter imperialista da língua portuguesa, expressão de uma força colonial repressora. Afinal, assim como o inglês e o árabe, a língua portuguesa foi responsável pela morte de centenas de línguas, e mesmo as que resistem em nosso território continuam a morrer ignoradas.

Feedback