Notas em torno dos poemas reunidos de Hilda Hilst

Pela primeira vez reúne-se no Brasil em um único volume toda a obra poética de Hilda Hilst, Da Poesia (São Paulo: Companhia das Letras, 2017). Traz todos os volumes publicados pela escritora paulista, incluindo os três primeiros que ela havia rejeitado quando reuniu pela primeira vez sua produção poética no volume Poesia (1959-1967). O livro de estreia foi Presságio (1950), quando tinha vinte anos e ainda cursava Direito no Largo de São Francisco em São Paulo. Ao concluir o curso em 1952, havia lançado já o segundo livro, Balada de Alzira (1951), seguido então de Balada do festival (1955). Costumo ter a opinião que a vontade do autor deveria ser respeitada nestes casos. Ao mesmo tempo, vale lembrar que os primeiros livros de Hilda Hilst chamaram a atenção de um crítico como Sergio Buarque de Holanda, assim como de poetas mais velhos e já consagrados à época, como Jorge de Lima e Cecília Meireles, autora que também rejeitaria os três primeiros livros ao reunir sua produção poética. O marco oficial, para Hilda Hilst, começaria com o livro Roteiro do silêncio, de 1959. É importante lembrarmo-nos do que ocorria nos debates literários daquele momento. O Brasil passava pelas turbulências dos manifestos e contra-manifestos das neovanguardas, da Poesia Concreta à Poesia-Práxis, do Neoconcretismo ao Poema Processo. Era ainda, no campo político-cultural, o tempo do salto adiante, do desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek, da construção de Brasília e da estética minimalista que vinha sendo consagrada pela Bienal de São Paulo. A música era a Bossa Nova de João Gilberto e Tom Jobim, o mestre da pintura era Alfredo Volpi e os jovens que se faziam famosos estavam voltados a uma estética de caráter construtivista. Neste ambiente, não é de se admirar que poetas de dicção lírica (e vista como classicizante) acabariam à margem, o caso de outros autores do período como o pernambucano Carlos Pena Filho e a capixaba Marly de Oliveira. E quem à época lia Manoel de Barros, mais tarde o autor popular que foi?

Entre o livro de 1959 e a eclosão de seu trabalho em prosa em 1970, Hilda Hilst lançaria ainda as coletâneas de poemas Trovas de muito amor para um amado senhor, Ode Fragmentária, Sete cantos do poeta para o anjo (que recebeu o Prêmio PEN Clube de São Paulo), todos reunidos no volume de 1967. A partir de 1970, começa a alternar obras tão deslumbrantes quanto perturbadoras na prosa e na poesia e no teatro. Os próximos 25 anos seriam os seus mais fecundos, exilada por decisão própria na Casa do Sol em Campinas, e lançando artefatos raros como as novelas contidas em Qadós (1973) e os poemas de Júbilo, memória, noviciado da paixão (1974), reunindo sua obra poética de vinte anos mais uma vez em Poesia (1959/1979), e entrando então na década de 1980 com aquelas pequenas joias que são a coletânea Da Morte. Odes Mínimas (1980) e o romance A obscena senhora D (1982). Este último foi traduzido há poucos anos nos Estados Unidos e angariou um pequeno grupo de cultuadores em torno de seu nome, como já discuti aqui [“A recepção de Hilda Hilst em língua inglesa”, Contra a capa, DW Brasil, 12.09.2014].

No entanto, até meados da década de 1990 sua obra seguia envolta num quase completo silêncio. Apenas com sua guinada pornográfica é que alguma atenção, pouca, foi dedicada a seu trabalho. Só ao fim do século é que chega uma homenagem justa como ter dedicado a sua obra um dos volumes prestigiosos da série Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles. Por estes anos já havia praticamente abandonado a literatura, não sem antes dar-nos os poemas de Cantares do Sem Nome e de Partidas (1995) e encerrar o romance Estar Sendo. Ter Sido (1996) com um dos poemas mais poderosos da década de 1990, “Mula de Deus”.

Tudo isso é conhecido. Foi bonito ver Hilda Hilst receber seu culto devido (dai a Hilda o que é de Hilst) e vê-la poder colaborar, pessoalmente, com a organização da reedição de sua obra pela Editora Globo, a cargo de Alcir Pécora. Sua obra, portanto, não estava fora de catálogo nos últimos tempos. Estava muitíssimo bem editada. O que este volume único nos traz? Algumas coisas. Seus três primeiros livros, assim como inéditos garimpados por Júlia de Souza nos arquivos da escritora deixados para a Universidade de Campinas. São mais de 20 títulos, com fortuna crítica, posfácio de Victor Heringer, carta de Caio Fernando Abreu para a escritora, declarações de Lygia Fagundes Telles sobre a amiga e ainda uma entrevista de Hilda Hilst concedida a Vilma Arêas e Berta Waldman, publicada no Jornal do Brasil em 1989. A edição ficou a cargo de Alice Sant’Anna. Poderá chegar como um tijolo na consciência dos leitores mais jovens, assim como ficar de corpo poético inteiro nas estantes daqueles que já a admiram, como é meu caso.

São poucos inéditos, mas alguns são muito bonitos e é interessante imaginar o processo de decisão de Hilda Hilst sobre quais poemas entrariam e quais ficariam de fora. Há ainda entre eles uma imitação hilária que Hilda Hilst faz da poética de Adélia Prado: “devo bater / o osso no prato / e não achar um saco?”, talvez um comentário sardônico ao trabalho da colega que havia conquistado a atenção do público e da crítica já com o primeiro livro, Bagagem, à mesma época em que Hilda Hilst publicava, para o silêncio, uma de suas obras-primas, o lindo Júbilo, memória, noviciado da paixão. Seria interessante pensar em Hilda Hilst e Adélia Prado como contemporâneas, ainda que tenham estreado na literatura nacional em países praticamente estranhos um ao outro: o Brasil da década de 1950 e o da década de 1970. Mas tinham quase a mesma idade, Hilst nasceu em 1930, Prado em 1935. Desposaram misticismos muito diferentes em sua relação com o cristianismo, seus trabalhos são formalmente distintos – com Hilst voltada à tradição latina clássica de poetas como Caio Valério Catulo enquanto Prado ligava-se ao modernismo de poetas como Carlos Drummond de Andrade, e, no entanto, a poesia lírica de ambas tem o mesmo caráter carnal.

A Companhia das Letras vem lançando a obra completa de alguns poetas neste século. Além das reuniões muito discutidas de Paulo Leminski, Ana Cristina Cesar e Waly Salomão nos últimos anos e um único volume com 23 livros de Carlos Drummond de Andrade, seu catálogo já contava com os poemas reunidos de José Paulo Paes e Mário Faustino. É um time bastante variado, este a que Hilda Hilst agora se une. E, antes de encerrar, não poderia deixar aqui de homenagear Massao Ohno (1936-2010), o corajoso editor independente que manteve o trabalho de Hilda Hilst circulando por tanto tempo, em pequenas tiragens, quando grandes editoras como a Companhia das Letras não demonstravam qualquer interesse por sua obra antes da consagração.

Em memória de Pedro Nava

“Baú de Ossos” (1972) é um dos seis volumes da autobiografia de Nava

Com sua obra mais importante no catálogo da Companhia das Letras e relançada há poucos anos, não se pode dizer que Pedro Nava tenha sumido das discussões literárias no Brasil. Mas é possível que muitos leitores mais jovens não o conheçam. Portanto, uma recapitulação: Pedro Nava foi um poeta e prosador brasileiro, nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1903. Chamado de poeta bissexto, é autor de um dos poemas antológicos do modernismo brasileiro, O defunto. Reza a lenda que Pablo Neruda gostava de recitar o poema para amigos.

Mas é por sua obra memorialística que Nava conquistou seu lugar no cânone, com os seis volumes de sua autobiografia: Baú de Ossos (1972), Balão Cativo (1973), Chão-de-Ferro (1976), Beira-Mar (1978), Galo-das-Trevas (1981) e O Círio Perfeito (1983). O sétimo volume, Cera das Almas, permaneceu inacabado e foi publicado postumamente em 2006. A obra é considerada importante não apenas pelas memórias do autor, que conviveu com a fina flor da literatura nacional, mas por tecer um quadro amplo da cultura e sociedade brasileira no século 20.

O escritor cometeu suicídio no dia 13 de maio de 1984. Aqui entramos no tema verdadeiro deste artigo. Trata-se de um dos episódios mais tristes da literatura brasileira. Naquele dia, Pedro Nava teria recebido uma ligação. Ao desligar o telefone, disse à mulher que nunca ouvira “nada tão aviltante”, e saiu de casa com um revólver. Duas horas depois, seu corpo foi encontrado na Praça Paris, no bairro carioca da Glória, onde morava. O autor estaria sendo chantageado por um garoto de programa, mas a imprensa à época abafou o caso. Em uma entrevista à Folha de São Paulo, a romancista Rachel de Queiroz, prima do autor, diria:

Folha de S. Paulo – Por que você não se refere à homossexualidade de seu primo Pedro Nava?

Rachel de Queiroz – Porque foi muito recente sua morte, porque éramos ligadíssimos e porque ele se matou para esconder isso. Então, todos nós respeitamos. Ele se matou para não ser desmascarado por um sujeito que estava fazendo chantagem.

Neste aspecto, respeito a decisão dos amigos, por respeito à vontade aparente do próprio Nava. Por uma espécie de solidariedade de pele própria. No entanto, o silêncio em torno do caso vem geralmente ligado a uma ideia de “defesa de honra” que é indefensável hoje em dia, ainda que levemos em consideração questões geracionais. Um arco histórico triste se entesa entre o tiro desferido contra si mesmo por Raul Pompeia em 1895 e o de Nava em 1984, ambos no Rio de Janeiro.

“Ao jornal ‘A Notícia’, e ao Brasil, declaro que sou um homem de honra.”

— Raul Pompeia, bilhete suicida, Rio de Janeiro, 1895.

“Nunca ouvi nada tão aviltante.”

— Pedro Nava, últimas palavras conhecidas antes do suicídio, Rio de Janeiro, 1984.

Há dois anos a carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira, na qual dava indícios claros de sua homossexualidade, foi liberada pela Casa Rui Barbosa após uma decisão judicial. O caso leva agora à liberação dos papéis de Nava segundo artigo de Maurício Meireles [“Casa de Rui Barbosa libera acesso a documentos secretos de Pedro Nava”, Folha de S. Paulo, 09.04.2017]. O caso me levou a comentar nas redes sociais que chegam os dias em que os armários se escancaram, depois de mortos os que se viram obrigados a viver dentro deles. E mencionei as feiíssimas ideias sobre moralidade sexual que amigos de Mário de Andrade e Nava pareciam ter.

Eu me referia às piadas que Oswald de Andrade costumava fazer sobre seu então desafeto Mário de Andrade, como dizer que ele parecia “um Oscar Wilde por detrás”, e à entrevista horrorosa de Carlos Drummond de Andrade em 1984 à pesquisadora Maria Lúcia do Pazo, quando questionado sobre a homossexualidade, na qual disse imbecilidades que prefiro não repetir.

Em resposta a meu comentário, Ruy Lozano lembrou que a entrevista fora dada logo após o suicídio de Nava, e que a reação de Drummond fora de dor, ainda que violenta e equivocada. Ele então postou um artigo de Marcelo Bortoloti no qual o jornalista discute a entrevista de Drummond e seu poema Rapto, do livro Claro Enigma (1951), à luz do suicídio de Nava [“A homossexualidade na vida e na obra de Carlos Drummond de Andrade”, Folha de S. Paulo, 26.07.2015].

O poema parte do mito de Ganimedes, o jovem raptado por um Zeus apaixonado, em forma de águia para levá-lo ao Olimpo. Tal mito receberia leituras diversas ao ser transplantado da cultura grega clássica para a cultura cristã.

Rapto

Carlos Drummond de Andrade

Se uma águia fende os ares e arrebata

esse que é forma pura e que é suspiro

de terrenas delícias combinadas;

e se essa forma pura, degradando-se,

mais perfeita se eleva, pois atinge

a tortura do embate, no arremate

de uma exaustão suavíssima, tributo

com que se paga o voo mais cortante;

se, por amor de uma ave, ei-la recusa

o pasto natural aberto aos homens,

e pela via hermética e defesa

vai demandando o cândido alimento

que a alma faminta implora até o extremo;

se esses raptos terríveis se repetem

já nos campos e já pelas noturnas

portas de pérola dúbia das boates;

e se há no beijo estéril um soluço

esquivo e refolhado, cinza em núpcias,

e tudo é triste sob o céu flamante

(que o pecado cristão, ora jungido

ao mistério pagão, mais o alanceia),

baixemos nossos olhos ao desígnio

da natureza ambígua e reticente:

ela tece, dobrando-lhe o amargor,

outra forma de amar no acerbo amor.

A primeira vez que ouvi sobre a entrevista de Drummond foi no apartamento do poeta gaúcho Marcus Fabiano Gonçalves no Rio de Janeiro, que me falou dela e também trouxe à baila o poema Rapto. Por ocasião da publicação da carta de Mário de Andrade, ele escreveu:

“O tema da revelação da carta de Mário para Bandeira é complexo, pois envolve os limites de subsistência da vontade de duas pessoas ausentes a respeito de cenários que não puderam vislumbrar. E isso sempre foi, para o Direito e para a História, um tema delicadíssimo. Se Manuel Bandeira tivesse destruído a carta que lhe foi confiada sob a exigência do perpétuo sigilo, essa discussão simplesmente não estaria ocorrendo. Mas como na história conjectural a hipotetização dos cenários sempre cede à ventura irreversível dos fatos consumados, eis-nos aqui, celebrando, e até com certo alívio, a comprovação biográfica de um elemento que certamente não pode ser desconsiderado na assim chamada erotologia de Mário de Andrade.” [Marcus Fabiano Gonçalves, “Homossexualidade e anacronia”, Zero Hora, 20.06.2015].

É extremamente perigoso usar um texto literário como defesa ou ataque a uma posição ideológica de qualquer autor. De qualquer forma, afirmo que minha admiração pela poesia de Drummond não se esfriou nem por um centígrado sequer após ouvir sobre sua entrevista. O que senti naquele momento em primeiro lugar, creio, foi espanto, pois talvez sempre tenha imaginado o mineiro como um “aliado” devido a seu anticlericalismo praticamente militante, que sempre pareceu levá-lo a estar do lado “certo” da História em tantos episódios. Sinto portanto solidariedade por homens como Raul Pompeia, Mário de Andrade e Pedro Nava, e também compreensão mesmo por homens como Oswald de Andrade e Carlos Drummond de Andrade em seus momentos decepcionantes em relação a esta questão. Fui obrigado a desenvolver esta compreensão por causa do meu próprio pai.

Quanto à relação conflituosa de Pompeia, Mário e Nava com a própria sexualidade, basta pensar em como o “pecado cristão, ora jungido ao mistério pagão” complicou mesmo a vida de um autor como o alexandrino grego Konstantínos Kaváfis, muito mais aberto sobre sua vida sexual em sua obra, e que no entanto demonstrou agonia de culpa em vários poemas.

Esta, portanto, não é uma conversa sobre literatura, mas sobre política, e ela ainda nos importa e informa. A entrevista de Drummond é tristíssima quando pensamos em sua data, 1984. No ano anterior, Ana Cristina Cesar cometera suicídio no mesmo Rio de Janeiro. O silêncio em torno de sua sexualidade até hoje mostra como certas coisas não mudaram desde os dias de Mário de Andrade. Naquele momento, o número de assassinatos contra homossexuais no Brasil já era algo assustador, como vemos no documentário de Rita Moreira, Temporada de caça (1988), trazendo entrevistas com José Celso Martinez Corrêa e com os poetas Roberto Piva e Néstor Perlongher.

Portanto, a relação da intelectualidade brasileira com a questão continua difícil. Com a liberdade pessoal de homens como Lúcio Cardoso, Roberto Piva, Néstor Perlongher convivia o silêncio em torno de Mário de Andrade, Pedro Nava e Ana Cristina Cesar. Neste aspecto, Marcus Fabiano Gonçalves lembra-nos de algo muito importante, muitas vezes ignorada nesta discussão: as diferenças no Brasil que esta questão suscita quando trazemos à conversa a pluralidade religiosa, étnica e de classe do país. Sobre isso, ele mencionou o documentário Tomba Homem (2008), de Gibi Cardoso, sobre o último travesti da geração de Madame Satã e Cintura Fina:

“É bom lembrar que também temos uma outra tradição homoerótica entre nós: aquela de rua e de franca ascendência africana, calcada sobre a tolerância do candomblé e da umbanda às articulações de gênero não tradicionais. No Rio, por certo não é à toa que a distinta Glória do Dr. Pedro Nava faça fronteira com a sombria Lapa de tantos malandros famosos e anônimos.” – Marcus Fabiano Gonçalves na redes sociais.

Pela memória de Pompeia, Mário de Andrade, Nava, Cesar, Martinez Corrêa e por aqueles que continuam matando-se e sendo mortos no Brasil por sua sexualidade, é urgente que aprendamos a falar sobre isso como adultos.

A literatura febril de João Gilberto Noll

Meu primeiro contato com o trabalho de João Gilberto Noll se deu em 1998. Ainda me lembro bem da situação. Era meu primeiro ano na Universidade de São Paulo e vivia pelas livrarias, sem dinheiro, lendo em pé diante das prateleiras. Esses primeiros anos na capital paulista foram tempos de descobertas constantes de escritores do pós-guerra que ainda não haviam sido canonizados e que circulavam menos pela grande imprensa.

Meu primeiro contato com o trabalho de João Gilberto Noll se deu em 1998. Ainda me lembro bem da situação. Era meu primeiro ano na Universidade de São Paulo e vivia pelas livrarias, sem dinheiro, lendo em pé diante das prateleiras. Esses primeiros anos na capital paulista foram tempos de descobertas constantes de escritores do pós-guerra que ainda não haviam sido canonizados e que circulavam menos pela grande imprensa.

A posição de Noll já era mais estabelecida. Sua estreia com o livro de contos O cego e a dançarina havia, afinal, recebido os prêmios Jabuti, da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e do Instituto Nacional do Livro. Enquanto outros escritores recebem prêmios sem chegar a um público mais amplo, como eram os casos já naquela época de Hilda Hilst ou Orides Fontela, Noll começava naquele fim de século a ser reconhecido como um dos grandes escritores em atividade na República.

Leitores mais jovens como eu podiam chegar a ele de forma completa no volume dos romances e contos do gaúcho reunidos numa edição imponente de capa dura que a Companhia das Letras havia lançado em 1997. Foi justamente este volume que abri no início de seu primeiro romance, A fúria do corpo, publicado originalmente em 1981. O título havia me atraído. Queria corpo e queria fúria.

“O meu nome não. Vivo nas ruas de um tempo onde dar o nome é fornecer suspeita. A quem? Não me queira ingênuo: nome de ninguém não. Me chame como quiser, fui consagrado a João Evangelista, não que o meu nome seja João, absolutamente, não sei de quando nasci, nada, mas se quiser o meu nome busque na lembrança o que de mais instável lhe ocorrer. O meu nome de hoje poderá não me reconhecer amanhã. Não soldo portanto à minha cara um nome preciso.”

— João Gilberto Noll, início de A fúria do corpo (1981).

O que me prendeu imediatamente àquela escrita foi seu fluxo febril, aquele narrador possesso, a obsessão pelo corpo e suas escuridões. Era fluxo de fala e exatamente o que eu buscava na literatura brasileira naqueles anos, após ter lido os escritores principais e mais celebrados entre nós, famosos justamente por sua elegância, sua secura, sua precisão. Eu queria febre e fome, o que já havia feito de Hilda Hilst uma descoberta desnorteante para mim naquela mesma época. Nos cantos escuros da literatura brasileira, eram textos que não negavam nossas experiências corporais que eu buscava e ia encontrando em trabalhos como A obscena senhora D, de Hilda Hilst; Abra os olhos e diga Ah!, de Roberto Piva; O animal dos motéis, de Márcia Denser; Me segura que eu vou dar um troço, de Waly Salomão; e naquela fúria do corpo do narrador de Noll.

Essa obsessão pelo corpo se dava em personagens e histórias que circulavam pelas noites escuras e às margens do país oficial, mas não era inicialmente um interesse pelo submundo e pelos inferninhos o que me havia atraído. Talvez hoje possamos dizer, na verdade, que a recusa a abstrair o corpo e suas escuridões é o que lança essas personagens às margens. Sabemos o que faz o Brasil cristão-carnavalesco com aqueles que se despem nas horas não estipuladas pelo calendário de feriados. Ou que se despem com desejo perante corpos que algum livro sagrado tenha pregado não serem naturais para corpos pelados juntos. Vivemos num país que busca controlar nossos orifícios e secreções. Era também por essas épocas que começava a perceber como essa escrita do corpo parecia ser mais frequente em escritores homossexuais, em mulheres, em negros. Mas o porquê de o corpo parecer por vezes menos abstrato nesses escritores seria assunto para um longo ensaio.

Do livro de estreia de Noll, o conto Alguma coisa urgentemente entraria na antologia de melhores contos brasileiros do século organizada por Italo Moriconi, após ter sido adaptado para o cinema por Murillo Salles ainda na década de 80, no filme Nunca fomos tão felizes (1984). Harmada seria filmado por Maurice Capovilla em 2003, e Hotel Atlântico, por Suzana Amaral em 2009. Nestes últimos anos, Noll era um escritor consagrado, ainda que a sexualidade escancarada de alguns de seus trabalhos ainda causasse desconforto para a crítica. Isso seria assunto para outra longa discussão: a abstração da sexualidade em autores como Mário de Andrade por parte de certa crítica, e como a explicitação política dessa sexualidade em um autor como Lúcio Cardoso condiciona a recepção de sua obra. Na literatura do pós-guerra, isso se torna mais complexo ao pensarmos na recepção de autores como Noll e seu conterrâneo e contemporâneo Caio Fernando Abreu, além de vários outros.

Noll nasceu no dia 15 de abril de 1946, na cidade de Porto Alegre, onde morreu esta madrugada. Publicou, além dos livros aqui mencionados, Bandoleiros (1985), Rastros de Verão (1986), O Quieto Animal da Esquina (1991 – traduzido nos Estados Unidos por Adam Morris como Quiet creature on a corner), Harmada (1993), A Céu Aberto (1996), Canoas e Marolas (1999), Mínimos Múltiplos Comuns (2003), Lorde (2004), Acenos e Afagos (2008), Anjo das Ondas (2010) e Solidão Continental (2012), entre outros. A literatura brasileira se tornou hoje um pouco menos febril com a morte do gaúcho. Ficou um pouco mais limpinha, mais sequinha, como querem alguns que seja o tempo todo. Restam-nos as febres do passado e a espera por novas febres futuras.

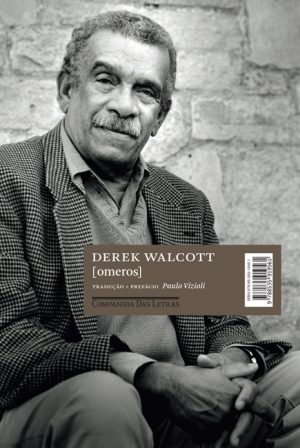

Uma pequena homenagem a Derek Walcott

Edição de “Omeros” em português

No último dia 17 de março, o mundo perdeu Derek Walcott, poeta e dramaturgo santa-lucense, caribenho e das Américas, que se tornou mundialmente conhecido ao receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1992. Meu primeiro contato com seu trabalho se deu ainda na década de 1990, quando a TV Cultura exibiu um documentário inglês sobre o autor, filmado na própria ilha de Santa Lúcia. Com 539 quilômetros quadrados e 162 mil habitantes, o pequeno ponto no mapa se tornou independente apenas no fim da década de 1970 e também deu ao mundo Sir Arthur Lewis, Prêmio Nobel de Economia em 1979.

No documentário, ouvíamos Walcott, dono de um estilo claro e ao mesmo tempo exuberante, lendo alguns dos poemas que já o haviam tornado conhecido no mundo anglófono. Ou talvez a exuberância viesse também daquilo que cantava: a própria beleza tropical de sua ilha natal. À época do documentário, Walcott trabalhava em seu trabalho mais conhecido e citado hoje, o longo poema narrativo e épico Omeros (1990), editado no Brasil em 1994 pela Companhia das Letras com tradução de Paulo Vizioli. Ao publicar Omeros, Walcott já havia porém lançado livros admiráveis como Sea Grapes (1976) e Midsummer (1984), sempre dedicado à paisagem viva das espécies que tinham Santa Lúcia por lar, entre humanos, pássaros e plantas.

Mas também suas experiências como poeta pós-colonial no mundo da língua inglesa, que se encontrava em seus últimos anos de poder imperial e colonial pelo planeta. Como inserir-se nessa língua, que se dizia dos colonizadores? Esta tem sido uma pergunta constante nas poesias das Américas, seja em inglês, português, espanhol ou francês. E foi na vida de pescadores simples que Walcott encontrou seu material épico, conectando sua existência nas águas do Caribe à existência dos homens históricos e míticos nas águas do Mediterrâneo.

A um brasileiro, essa sua lealdade ao mar e aseu povo soa por vezes extremamente familiar pelas canções de Dorival Caymmi e pelos romances de Jorge Amado. E mesmo para leitores brasileiros que já experimentaram essa busca por uma independência poética com os modernistas de 1922, é muito bonito ouvir Walcott defender no documentário a beleza virginal das mangueiras tropicais, tão pouco descritas na poesia, contra a beleza já cantada dos carvalhos europeus. Dos papagaios e não dos rouxinóis. E a força do pescador caribenho Achilles, personagem de sua terra, em relação à força do guerreiro grego Aquiles, personagem de outra terra.

No entanto, como escritor pós-colonial, Walcott cantava a beleza de Santa Lúcia e a força de seu povo sabendo que a grande maioria negra da ilha (85%) havia ali chegado como força de trabalho escrava, sequestrada das margens da África, e era ainda mantida em grande pobreza por uma elite herdeira dos privilégios de um mundo colonial. Foi em meio a essas contradições que Walcott construiu sua obra, sabendo-se poeta santa-lucense e caribenho, em casa na língua inglesa, mas jamais deixando de comunicar-se com as origens históricas, como atesta seu poema A Far Cry From Africa. Poetas importantes do pensamento negro no Brasil vêm lidando com essas questões, como Adão Ventura e Paulo Colina, ainda que suas obras continuem soterradas sob o silêncio da mídia ignorante.

Walcott nasceu em 1930 na capital de Santa Lúcia, a cidade de Castries. Enriqueceu a língua inglesa com os acentos também da língua crioula santa-lucense. Foi um dos gigantes da geração de poetas do pós-guerra, que vamos perdendo aos poucos nesses últimos anos. Restam-nos contemporâneos seus, como o nigeriano Wole Soyinka, o americano John Ashbery, a austríaca Friederike Mayröcker ou o brasileiro Augusto de Campos. Que suas obras sigam nos guiando nestes tempos escuros de recolonização.

A caminho do sul: nota sobre o livro novo de Veronica Stigger

“If things go south” é uma expressão em inglês para discutir possibilidades perante algum fracasso, fazer o anúncio de um Plano B. “Se as coisas derem errado”, ou literalmente “se as coisas forem para o sul”. Em ‘Sul’ (São Paulo: Editora 34, 2016), o novo livro de Veronica Stigger, as coisas foram para o sul. Em três trabalhos: o texto em prosa “2035”, o texto em diálogos “Mancha” e o texto em versos “O coração dos homens”, o absurdo diário e o pesadelo coletivo em que já vivemos assumem novas possibilidade, ligados por uma coisa que nos une a todos: o sangue logo abaixo da pele, que sai de nossos corpos por vias previstas e imprevistas.

O conto “2035” é uma pequena joia de controle atmosférico na escrita. Com a chegada de funcionários do governo à casa de uma família e o pedido para levar a filha, é aos poucos que vamos entrando em um mundo, ou um tempo, em que nosso desrespeito histórico pela vida humana parece ter chegado a tons celebratórios. Desde o começo do conto algo nos insinua que as coisas deram errado. Muito errado. O medo aparente da família, que parece tentar se proteger dentro de um apartamento como quem ergue barricadas na entrada de uma caverna. O tom calmo mas agourento dos funcionários. As cenas pela rua quando eles partem a caminho de uma festa, mas de quê? Não vou revelar o final aqui. Como em outros textos de Veronica Stigger, eu não sabia se gargalhava ou me escondia embaixo de uma coberta. Achei melhor fazer as duas coisas.

Em “Mancha”, um texto realmente tão hilário quanto perturbador, chamado de peça por sua composição em diálogos, as duas personagens, Carol 1 e Carol 2, discutem a causa de uma mancha ao som também agourento de um chuveiro ligado dentro da casa, enquanto em meio a discussões sobre sangue e maquiagem, parecemos ter entrado em um mundo absurdo apenas se nos esquecermos de conversas que nós mesmos já presenciamos em algum momento de nossas vidas, em alguma esquina do Brasil, como a própria Veronica Stigger já nos mostrou nos tercetos do seu ‘Delírio de Damasco’ (2012), compostos por conversas ouvidas na rua ou em outras circunstâncias: “Coitados dos índios! / Viviam em paz. / Chegaram os seres humanos e mataram todos”).

O terceiro texto, “O coração dos homens”, eu conhecia há algum tempo, tendo tido o prazer de ouvir a própria autora o lendo em um evento conjunto. Nele, sai-se de um possível futuro insinuado pelo primeiro texto do livro e volta-se com a autora a um evento do seu passado, ainda na escola, esse local onde aprendemos nossas primeiras brutalidades comunitárias. O poema relata as circunstâncias e a experiência de sua primeira menstruação. Há ainda um outro texto que encerra o livro e pode ser lido como um quarto trabalho, ou a continuação deste terceiro texto em versos, e revela o que seria ou não verdade no relato com tom histórico do poema. Realidade e ficção. Ficção e realidade.

Vários críticos apontaram para o caráter distópico do livro, especialmente a partir dos dois primeiros textos. Pensei muito sobre isso. O distópico é sempre um alerta sobre um futuro possível? Uma forma de dizer: “things are going south“, as coisas estão indo pro sul? Meia volta, volver, porque por aí, por onde estamos indo, é o abismo? É interessante que o livro encerre com um texto que se apresenta como realidade e, ao mesmo tempo, como passado. Nós somos, afinal, em grande parte um país distópico. Distopia, em nosso caso, talvez só pudesse realmente ser alertada antes ou no dia 21 de abril de 1500. A partir da manhã de 22 de abril de 1500, já era tarde. A distopia havia chegado. Somos frutos da distopia dos outros. Nós somos o horror dos outros. Nós somos o futuro distópico de muita gente.

Quando falamos de tempos passados, é comum que a gente exclame: “Que tempos horríveis aqueles!”. Mas quem hoje em dia duvidaria que o mesmo será dito do nosso tempo em algum futuro? Veronica Stigger nos mostra como as coisas podem piorar. Como a nossa violência congênita pode ainda passar de ser tolerada a ser celebrada. Violência congênita porque em violência nasceu nossa cultura, e narrativa celebratória nenhuma sobre o encontro de três raças poderá apagar o que uma das raças fez e faz às duas outras. O sangue que perpassa os textos de Veronica Stigger é o sangue embebido na terra e na cultura oficialesca brasileira. É estranho ler a ficção distópica de Veronica Stigger nestes nossos dias de ficção-realidade distópica. Quem acreditaria nas notícias oficiais destas duas últimas semanas, há um par de anos, se nos tivessem dito tudo o que viria a acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e assim por diante, em 2016, o ano de publicação deste ‘Sul’ da autora gaúcha, ou nestas primeiras semanas do esperado ano novo?

A veia satírica da literatura brasileira é algo que corre paralelo aos discursos oficiais, religiosos e governamentais, e precisamos muito dela. Agora mais do que nunca? Hoje e sempre. Sempre gostei de imaginar a boca infernal de Gregório de Matos sussurrando impropérios enquanto o Padre Antônio Vieira pregava seus (magistrais) sermões. Precisamos muito dessas bocarras. E vieram Bernardo Guimarães, Sapateiro Silva, Luiz Gama, Lima Barreto. Não conheço bem esta tradição subterrânea da sátira no sul, mas gosto de pensar como a eles se une agora esta mulher do Rio Grande do Sul, Veronica Stigger (assim como sua conterrânea Angélica Freitas), sussurrando seus imporpérios em meio aos sermões celebratórios de outros. A nós que estamos a caminho do sul.

Feedback