Manhã sem Herberto Helder

“Deito-me, levanto-me, penso que é enorme cantar.” Esses versos de Herberto Helder sempre me vêm à mente quando ouço seu nome, e em vários momentos da minha vida, quando a coisa aperta, quando alguém chega com suas conversas sobre a inutilidade da poesia. Eu deito-me, levanto-me, sei que é enorme cantar. São daqueles versos que formam um arcabouço de botes salva-vidas. Como os de Robert Creeley: “let light / as air / be relief”. Ou esses de Carlos Drummond de Andrade: “e na secura nossa, / amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita”; ou os de Wislawa Szymborska: “Morrer apenas o estritamente necessário / Sem ultrapassar a medida.” O último livro de Herberto Helder, publicado no ano passado, chama-se A morte sem mestre. Era estritamente necessária essa morte? A morte levou outro mestre. Que manhã horrível. Um avião alemão caiu na França. Herberto Helder morreu. E as desgraças pelo mundo, acumulando-se como os destroços sem fim sob os pés do Anjo da História de Walter Benjamin. Li a notícia esta manhã sobre a morte de Helder, não mais que dez minutos depois da notícia sobre o desastre do avião, soltei um “não”, e então deitei-me, levantei-me, cantei os versos do seu “Poemacto”, sozinho na sala, a sala minúscula porque é enorme cantar. Paul Zumthor escreveu em sua Introdução à poesia oral, ao discutir as canções dos escravos, as canções das mulheres debruçadas no rio com as roupas sujas da família, as canções daqueles que se dobram sobre plantações durante a colheita, que o ser humano pode tolerar qualquer trabalho, qualquer tristeza e qualquer desgraça, desde que possa cantar, tolerá-la cantando.

“Deito-me, levanto-me, penso que é enorme cantar.” Esses versos de Herberto Helder sempre me vêm à mente quando ouço seu nome, e em vários momentos da minha vida, quando a coisa aperta, quando alguém chega com suas conversas sobre a inutilidade da poesia. Eu deito-me, levanto-me, sei que é enorme cantar. São daqueles versos que formam um arcabouço de botes salva-vidas. Como os de Robert Creeley: “let light / as air / be relief”. Ou esses de Carlos Drummond de Andrade: “e na secura nossa, / amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita”; ou os de Wislawa Szymborska: “Morrer apenas o estritamente necessário / Sem ultrapassar a medida.” O último livro de Herberto Helder, publicado no ano passado, chama-se A morte sem mestre. Era estritamente necessária essa morte? A morte levou outro mestre. Que manhã horrível. Um avião alemão caiu na França. Herberto Helder morreu. E as desgraças pelo mundo, acumulando-se como os destroços sem fim sob os pés do Anjo da História de Walter Benjamin. Li a notícia esta manhã sobre a morte de Helder, não mais que dez minutos depois da notícia sobre o desastre do avião, soltei um “não”, e então deitei-me, levantei-me, cantei os versos do seu “Poemacto”, sozinho na sala, a sala minúscula porque é enorme cantar. Paul Zumthor escreveu em sua Introdução à poesia oral, ao discutir as canções dos escravos, as canções das mulheres debruçadas no rio com as roupas sujas da família, as canções daqueles que se dobram sobre plantações durante a colheita, que o ser humano pode tolerar qualquer trabalho, qualquer tristeza e qualquer desgraça, desde que possa cantar, tolerá-la cantando.

Herberto Helder nasceu em Funchal, no dia 23 de novembro de 1930. Frequentou a Universidade de Coimbra, trabalhou como jornalista, bibliotecário, tradutor; viajou por países da Europa como França, Holanda e Bélgica; viveu por alguns anos em clandestinidade no submundo de Antuérpia, chegando a ser deportado em 1960. Seu primeiro livro, O amor em visita, foi publicado em 1958. De volta a Portugal, frequentou o famoso Café Gelo, onde se reuniam os poetas surrealistas e outros intelectuais portugueses, como Mario Cesariny, Luiz Pacheco e António José Forte. Seguiram-se alguns livros e poemas que fizeram do autor um dos mais importantes poetas da língua portuguesa no pós-guerra. Seu livro A máquina lírica, de 1963, é não apenas um livro de potência linguística a beirar o xamânico, como uma obra-prima da poesia experimental, lançando mão da permutação como elemento organizador e produtor. O equilíbrio, neste livro, entre pensamento, imagem e música (poesia ao mesmo tempo logopaica, fanopaica e melopaica) é exemplar e ainda uma lição para escritores da língua.

No Brasil, tende-se a ver a poesia de Helder, tal qual a de Celan, como exemplo do exuberante e místico, por vezes sem perceber o que há de pensamento e trabalho de linguagem em seus poemas. O título deste livro é especialmente apropriado: A máquina lírica (o título original era Electronicolírica), o que me faz pensar na expressão de Le Corbusier “machine à émouvoir” (máquina de comover), que João Cabral de Melo Neto usou como epígrafe em seu livro O engenheiro. Há mais coisas unindo Helder e Cabral do que poderia parecer às leituras mais superficiais. Herberto Helder era um poeta altamente consciente da linguagem como forma não apenas de percepção do mundo, mas também como estratégia de transformação do mesmo. Neste aspecto, podemos falar sobre o encantatório e místico em sua poesia. “As casas são fabulosas, quando digo: casas. São fabulosas / as mulheres, se comovido digo: / as mulheres.” É necessário o cantar. Não apenas dizer o mundo, para visualizá-lo, mas cantá-lo, para que se mova e nos comova. Wallace Stevens escreveu no início de seu “The man with the blue guitar”:

“The man bent over his guitar,

A shearsman of sorts. The day was green.

They said, “You have a blue guitar,

You do not play things as they are.”

The man replied, “Things as they are

Are changed upon the blue guitar.”

A crença de que as coisas são o que são, mas transformam-se quando as cantamos. Naqueles poemas de linguagem permutacional, o vocabulário transforma-se, mesmo que permaneça aparentemente o mesmo, a cada rodada sintática. Não é possível “ilustrar” isso com um excerto. É preciso cantar um poema inteiro. Sem poder publicar um poema longo completo aqui, peço a vocês que leiam “A Bicicleta pela Lua Dentro – Mãe, Mãe”.

A crença de que as coisas são o que são, mas transformam-se quando as cantamos. Naqueles poemas de linguagem permutacional, o vocabulário transforma-se, mesmo que permaneça aparentemente o mesmo, a cada rodada sintática. Não é possível “ilustrar” isso com um excerto. É preciso cantar um poema inteiro. Sem poder publicar um poema longo completo aqui, peço a vocês que leiam “A Bicicleta pela Lua Dentro – Mãe, Mãe”.

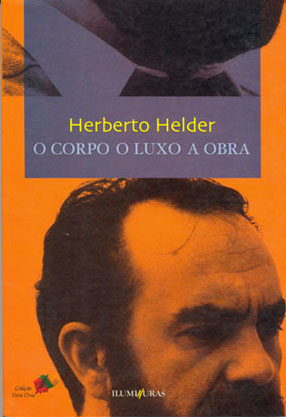

Sua poesia é ainda de um teor carnal, visceral, de pés na terra, ainda que a cabeça possa parecer nas nuvens para alguns desatentos. O título de um de seus livros é uma lição em si: A colher na boca (1961). A coisa, mas a coisa sentida. Ou O Corpo O Luxo A Obra (1978). E até quando fala do corpo, é corpo sentido pelo corpo, como no título lindo A cabeça entre as mãos (1982). Herberto Helder foi ainda um grande exemplo de integridade artística. Vivendo isolado, sem conceder entrevistas, com raras fotografias disponíveis, recusando prêmios, parecia saber que poesia desta ordem exige não imiscuir-se demais nos negócios deste mundo. O Brasil pode buscar sua antologia O Corpo O Luxo A Obra (São Paulo: Iluminuras, 2000). Portugal tem, os sortudos, acesso a sua obra completa.

O próprio autor escreveu há não muito tempo:

Li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios,

quando alguém morria perguntavam apenas:

tinha paixão?

quando alguém morre também eu quero saber da qualidade da sua paixão:

se tinha paixão pelas coisas gerais,

água,

música,

pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos,

pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória,

paixão pela paixão,

tinha?

Herberto Helder morreu. Cá estou eu perdendo tempo com um necrológio, quando podia apenas dizer: tinha paixão, por tudo o que era corporal. E não esquecer: deitem-se, levantem-se, lembrem-se de que é enorme cantar.

Otto Lara Resende, soterrado sob anedotas

O Brasil possui alguns autores que são hoje mais lembrados pelas anedotas de alguns de seus amigos, autores mais famosos, que por suas obras. Talvez o caso mais exemplar seja o de Jayme Ovalle (1894-1955). Suas composições permanecem, mas em nossa memória é mais provável que o paraense compareça como personagem de seu amigo Manuel Bandeira, em um par de seus mais belos poemas, como aquele “Poema só para Jayme Ovalle”:

Quando hoje acordei, ainda fazia escuro

(Embora a manhã já estivesse avançada).

Chovia.

Chovia uma triste chuva de resignação

Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite.

Então me levantei,

Bebi o café que eu mesmo preparei,

Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando…

– Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei.

Jayme Ovalle foi poeta bissexto e compositor de lavra intermitente. Sua peça mais conhecida talvez seja “Azulão”, escrita justamente com Manuel Bandeira e cantada por Elizeth Cardoso e Nara Leão, entre outros. Mas seu nome e as histórias bizarras e pitorescas que o cercavam aparecem em textos dos mais importantes autores do entreguerras e pós-guerra imediato, como Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Murilo Mendes e Fernando Sabino, além de alguns outros sobre os quais também deveríamos falar um pouco mais, como Dante Milano. A verdade é que talvez eu esteja apenas contribuindo ainda mais para este caráter elusivo da figura de Jayme Ovalle, para usar o adjetivo de Victor Heringer em seu texto sobre o autor [“O Jayme Ovalle de Manuel Bandeira”, Revista Memento, V.3, n.2, ago.-dez. 2012], já que este artigo não pretende debruçar-se sobre ele. A quem se interessar, há hoje a biografia de Jayme Ovalle escrita por Humberto Werneck, O santo sujo (São Paulo: Cosac Naify, 2008).

O nome de Jayme Ovalle e sua espécie de carreira em terceira pessoa me veio à mente ao pensar sobre outro autor brasileiro que estive lendo esta semana, Otto Lara Resende (1922-1992). Assim como Ovalle em Bandeira, é possível que muitos leitores brasileiros lembrem-se de Otto Lara Resende, hoje em dia, apenas por comparecer em tantos textos e anedotas de seu amigo Nelson Rodrigues, que chegou a intitular uma de suas peças mais famosas Bonitinha, mas ordinária, ou Otto Lara Resende, de 1962, uma de suas tragédias cariocas.

Era a Otto que Nelson costumava atribuir algumas de suas frases de efeito, tenham ou não realmente saído da boca do mineiro, como o célebre “O mineiro só é solidário no câncer”. E assim, Resende, que também engrossou o caldo do anedotário sobre Jayme Ovalle, parece hoje ter destino parecido, mais lembrado por este anedotário que por sua escrita.

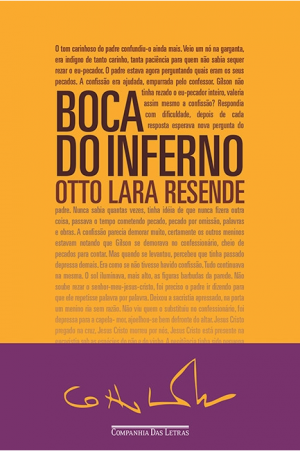

No entanto, o mineiro foi um dos intelectuais mais importantes do Brasil no pós-guerra, e como me pareceu claro ao voltar a seus contos esta semana, um escritor formidável. A Companhia das Letras relançou no ano passado uma de suas coletâneas mais importantes, Boca do Inferno, com contos publicados originalmente em livro em 1957. Voltar ao autor mineiro traz prazeres de leitura incontestáveis.

No entanto, o mineiro foi um dos intelectuais mais importantes do Brasil no pós-guerra, e como me pareceu claro ao voltar a seus contos esta semana, um escritor formidável. A Companhia das Letras relançou no ano passado uma de suas coletâneas mais importantes, Boca do Inferno, com contos publicados originalmente em livro em 1957. Voltar ao autor mineiro traz prazeres de leitura incontestáveis.

Ele era apenas dez anos mais jovem que Nelson Rodrigues, e apenas dois anos mais jovem que autores tão importantes quanto diversos como João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector. Quando eles chegaram à cena nas décadas de 40 e 50, o Modernismo já era fato consumado e estabelecido no país. Era um período de grande ebulição cultural. Ao mesmo tempo em que autores que estrearam nas décadas de 1920 e 1930 começam a dar-nos suas obras mais importantes, estes mais jovens explodem na cena com obras como Vestido de noiva (1943), Perto do coração selvagem (1943) e O engenheiro (1945). E eu nem mencionei João Guimarães Rosa ou Lúcio Cardoso. Talvez seja compreensível que um autor discreto como Otto Lara Resende tenha sido soterrado sob estes que nos parecem gigantes.

Contemplar a literatura brasileira entre o fim da Segunda Guerra e o início da Ditadura Militar nos dá realmente uma sensação de Idade de Ouro, com autores como estes mencionados acima, além de Oswald de Andrade, Vinicius de Moraes, Cornélio Penna, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Henriqueta Lisboa, Hilda Hilst e Haroldo de Campos, em sua plena produção. Em minha opinião, a época só pode ser comparada em qualidade e diversidade com as duas últimas décadas do século 19, quando estavam em atividade no país, ao mesmo tempo, autores como Machado de Assis, Joaquim de Sousandrade, Raul Pompeia, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens, período que se pode dizer culminar, de certa forma, com a publicação de Os Sertões em 1902, ano em que more Sousândrade.

Ao escrever sobre autores da década de 50, como Hilda Hilst, o grande crítico Sérgio Buarque de Holanda chamou a atenção para o fato de que à época, com a consolidação da poética modernista, já não era necessário que autores lançassem mão de certas técnicas que hoje nos parecem cacoetes de linguagem envelhecidos, como a insistência na fala popular como único registro possível para o escritor brasileiro. Isso se torna claro ao ler Otto Lara Resende, que demonstra grande liberdade lexical em seus textos. Se há o registro popular da fala das ruas, Resende não se furta a usar palavras mais raras – se o texto assim o pede. Isso causa um sobressalto hoje e tem forte efeito poético, algo que dá a seus textos uma alta tensão de materialidade de linguagem. Um exemplo é o conto “Gato Gato Gato”, um de meus favoritos. O texto, ainda que narrativo, tem uma carga poética fortíssima, já demonstrada no título, na busca entre língua e coisa.

“Familiar aos cacos de vidro inofensivos, o gato caminhava molengamente por cima do muro. O menino ia erguer-se, apanhar um graveto, respirar o hálito fresco do porão. Sua úmida penumbra. Mas a presença do gato. O gato, que parou indeciso, o rabo na pachorra de uma quase interrogação. Luminoso sol a pino e o imenso céu azul, calado, sobre o quintal. O menino pactuando com a mudez de tudo em torno — árvores, bichos, coisas.”

A história é das mais simples: um menino num quintal qualquer, observando um gato sobre o muro e lançando-se em jogos de linguagem para contê-lo, possuí-lo:

“Gato — leu no silêncio da própria boca. Na palavra não cabe o gato, toda a verdade de um gato. Aquele ali, ocioso, lento, emoliente — em cima do muro. As coisas aceitam a incompreensão de um nome que não está cheio delas. Mas bicho, carece nomear direito: como rinoceronte, ou girafa se tivesse mais uma sílaba para caber o pescoço comprido. Girafa, girafa. Gatimonha, gatimanho.”

O que parece inofensivo em sua narração, a mera descrição de uma cena corriqueira do interior do Brasil, aquele tédio das bananeiras típico dos primeiros poemas de Carlos Drummond de Andrade, logo se transforma em ambiente de matança, sangue. A sutileza psicológica do texto de Otto Lara Resende é admirável. Creio que seria bastante interessante uma leitura comparada entre seus contos e os de Clarice Lispector.

O relançamento de seu livro de contos mais famoso é ótima notícia, que infelizmente só ouvi este ano. Tento repassá-la aqui. Quero buscar também sua coletânea de crônicas Bom dia para nascer, escritas para a Folha de S. Paulo e também publicada pela Companhia das Letras em 2011. Espero que toda a sua obra, concisa mas potente, volte a circular e ele encontre seu lugar merecido entre os escritores brasileiros do pós-guerra. Gosto muito das anedotas, mas agora já não pretendo mais perder de vista o homem – o homem em si e em texto.

O que está em crise quando se diz em crise a poesia

Recentemente, voltou a circular nas redes sociais um texto do escritor chileno Alejandro Zambra, “Contra los poetas”, no qual ele retoma o título de Witold Gombrowicz para retornar à crítica já lugar-comum à cena poética contemporânea: o excesso de poetas, o senso de coterie (só poetas lendo poetas) e a (suposta) total irrelevância da prática na cultura oficial de hoje. O texto tem função satírica, e suas últimas palavras parecem ter sido ignoradas pelos vários autores que voltaram a postá-lo com grandes expressões de concordância quanto ao triste e trágico estado das coisas. Algo que para mim sempre soa a derrotismo. O texto de Zambra encerra-se com estas palavras: “Eles suspiram e respondem como sempre responderam: que apenas a poesia salvará o mundo, que é necessário buscar, em meio à confusão, palavras verdadeiras, agarrar-se a elas. Dizem isso sem fé, de forma rotineira, mas têm toda a razão.” Eu próprio não me subscrevo a esta noção de uma poesia salvadora do mundo, mas em meio à confusão contemporânea, continuo acreditando nessa prática como relevante e natural, como ela tem sido há milhares de anos e continuará sendo. Afinal, ela ainda é a forma de arte mais popular do mundo. Sei que isso contradiz a opinião corrente, então passo a me explicar.

Recentemente, voltou a circular nas redes sociais um texto do escritor chileno Alejandro Zambra, “Contra los poetas”, no qual ele retoma o título de Witold Gombrowicz para retornar à crítica já lugar-comum à cena poética contemporânea: o excesso de poetas, o senso de coterie (só poetas lendo poetas) e a (suposta) total irrelevância da prática na cultura oficial de hoje. O texto tem função satírica, e suas últimas palavras parecem ter sido ignoradas pelos vários autores que voltaram a postá-lo com grandes expressões de concordância quanto ao triste e trágico estado das coisas. Algo que para mim sempre soa a derrotismo. O texto de Zambra encerra-se com estas palavras: “Eles suspiram e respondem como sempre responderam: que apenas a poesia salvará o mundo, que é necessário buscar, em meio à confusão, palavras verdadeiras, agarrar-se a elas. Dizem isso sem fé, de forma rotineira, mas têm toda a razão.” Eu próprio não me subscrevo a esta noção de uma poesia salvadora do mundo, mas em meio à confusão contemporânea, continuo acreditando nessa prática como relevante e natural, como ela tem sido há milhares de anos e continuará sendo. Afinal, ela ainda é a forma de arte mais popular do mundo. Sei que isso contradiz a opinião corrente, então passo a me explicar.

Em primeiro lugar, tento qualificar o problema, que talvez esteja na confusão comum entre a prática da poesia e sua recepção pelo establishment. É comum que críticos inteligentes se refiram à poesia como um todo, à prática em geral, tendo em mente o que se vê nos espaços oficiais. Essa crítica está em toda parte. Marjorie Perloff, uma crítica norte-americana que respeito e já editada no Brasil com seu importante A escada de Wittgenstein (SP: Edusp, 2008, tradução de Aurora Bernardini), retorna com frequência a ela. Um de seus textos mais recentes, “Poetry on the brink: Reinventing the lyric” [Boston Review, 8.5.2012], volta à questão de um mundo em que todos são poetas, em que a proliferação da prática tornou-se exponencial com os cursos e oficinas de escrita criativa. Existe um número exorbitante de pessoas que se consideram poetas porque jogam umas palavras sentimentais numa página, sem enchê-la por completo como se faz usualmente em prosa, e passa a se considerar poeta? Sem dúvida. Ao mesmo tempo, plataformas como o Instagram estão cheios de autointitulados fotógrafos, massacrando as lentes de seus celulares com imagens de seus pés, de paisagens, de seus amantes. Todo mundo é fotógrafo hoje em dia. Nem por isso sou obrigado a ler a cada semana algum artigo sobre a crise da fotografia. Com a criação de programas para composição musical, qualquer um que frequenta plataformas como o Soundcloud ouvirá a parafernália de milhares de jovens ao redor do mundo que se consideram produtores de música. Nem por isso lembro-me de ter lido qualquer artigo recentemente sobre a crise da música.

Há alguma diferença real nesse aspecto entre hoje e ontem? Os que se interessam por crítica e por história literária já passaram pela experiência de ler resenhas do passado, revisitar antologias de cem anos atrás, ou simplesmente passear por sebos e notar o número incrível de poetas que já foram publicados, estavam em atividade, tinham até mesmo algum reconhecimento, e hoje estão completamente esquecidos. A poesia é uma prática que se espalha pela sociedade como um todo há muito tempo. Quem não escrevinhou seus versos em algum momento? Num mundo em que a população deu um salto numérico gigantesco e todos passaram a ter acesso à publicação, mesmo que virtual, parece-me natural que as pessoas tenham a sensação de uma enxurrada nova. O problema verdadeiro, é claro, é o de recepção. Quando poetas começam a bradar contra o atual estado das coisas, sua preocupação primordial parece ser o cânone, não a prática. Pois, ainda que muitos esbravejem pelos quatro cantos que nada presta, podemos estar bem certos de que eles ao menos consideram o próprio trabalho excelente. E, se perguntados, conseguiriam extrair de si uns 3 ou 4 nomes de poetas vivos que consideram muito bons. Ora, portanto, o problema é que eles e aqueles que consideram bons não são visíveis. Qual época gerou mais do que 4 ou 5 poetas memoráveis? Se houver hoje no país 4 ou 5 poetas bons, podemos dizer que esta arte está em crise? Até os mais pessimistas diriam que há este número de bons poetas no país, ainda que não concordem entre si com a lista de nomes.

Vejam bem, não estou dizendo que não há problemas, e que não estão certos em alguns casos, quando se trata da poesia oficialesca. Ontem mesmo vi uma lista de autores em certa antologia a ser publicada em Paris para o Salão do Livro e, com poucas exceções, os nomes dos poetas me fizeram enrusbecer. E concordo com alguns amigos que dizem constantemente que há uma preguiça generalizada na grande maioria dos poetas em atividade. Aqui, a comparação com os fotógrafos volta a fazer sentido. Parece tudo tão fácil! É só usar o celular e os programas fazem quase tudo! Dá-se o mesmo com a poesia. Parece tão fácil! E ainda que alguns produzam coisas interessantes aqui e acolá, a maioria parece querer evitar os anos de estudo para produzir algo de relevância. Mas há alguns excelentes poetas em atividade no país, alguns mais populares, outros menos. Produzindo de forma bem mais séria que a maioria dos prosadores que vejo no território, gente que não saberia discutir literatura com profundidade se suas vidas dependessem disso. Já estive à mesa com prosadores: a conversa gira, em geral, em torno do número de vendas, qual editora é mais prestigiosa, quem saiu no New York Times, dinheiro, dinheiro, dinheiro. São raros os prosadores com quem já consegui ter uma conversa inteligente sobre a literatura como arte.

Aqui vem uma questão importante: quando se fala de crise da poesia, refere-se ao fato de que ela não vende nem tem espaço nos jornais. Ora, essa crise não é da poesia, desculpem-me. No mundo em que existo e me movimento, se falam da crise de uma forma de arte, compreendo imediatamente que ela não tem mais praticantes de qualidade. Mas, que ela não vende? Por favor. Se a poesia hoje ainda conta com homens e mulheres como Augusto de Campos, Anne Carson, J.H. Prynne, Friederike Mayröcker, para ficar apenas nos mais velhos, por que estaria em crise? Eu poderia citar alguns nomes de poetas da minha geração, dos dois lados do Atlântico, mas conheço bem o ego dos meus colegas, e a fobia de listas, a ânsia por legitimação que está no centro da infantilidade do debate literário de hoje. Bastaria dizer 1 nome aqui, nessa linha, para que tudo o que escrevi acima fosse esquecido e a conversa passasse a girar em torno desse possível nome.

Nós parecemos ter introjetado de tal forma o atual sistema econômico em nossa percepção estética, que se passa a dizer em crise uma forma de arte porque ela não vende. É uma visão tão perversa e pervertida que não sei como comentá-la. Não quero voltar aqui à ideia da poesia como “inútil”, ou, nas palavras de Paulo Leminski, “inutensílio”. O jovem poeta brasileiro Reuben da Cunha Rocha respondeu essa questão, em minha opinião de forma definitiva para nossos dias, em seu ensaio “Poesia inútil, poesia irrelevante?” [Modo de Usar & Co., 28.06.2013].

Não temos espaço aqui para entrar numa discussão que seria bastante longa sobre o que se passa hoje com a recepção da poesia escrita. Em meu ensaio “Ideologia da percepção“, tentei discutir alguns aspectos sobre as transformações culturais que levaram a poesia a perder “prestígio”. Hoje sei que há vários outros aspectos históricos, ligados às transformações sociais a partir da Revolução Francesa, complicados pela Revolução Russa, entre tantos outros, que transformaram a relação entre escritor e sociedade e tiveram consequências sobre a poesia.

Em junho, participo em Berlim de uma conferência sobre o “Futuro da poesia”. Pretendo seguir uma linha de pensamento que terá necessariamente que falar do passado e como ele retorna em nosso futuro como escritores. Pois, se os concretistas acreditavam que novas tecnologias levariam necessariamente a novas formas de escrita, não é exatamente o que temos presenciado. O que temos visto é a forma como novas tecnologias têm permitido o retorno a práticas milenares da tradição oral, por exemplo.

E aqui retorno à minha afirmação de que a poesia segue sendo a arte mais popular do mundo. Porque, apesar da narrativa histórica falaciosa de que poesia e música separaram-se após o declínio da tradição trovadoresca, essa visão se mostra cada vez mais míope, quando não simplesmente elitista. Porque a grande parte da população mundial jamais abandonou a tradição oral e a tradição trovadoresca. É a poesia cantada e falada, hoje por songwriters e rappers, que segue comandando a atenção do mundo. E mesmo a poesia escrita vem recebendo outra atenção no mundo das artes, por exemplo. Em Nova Iorque, a presença de poetas entre pintores e outros artistas visuais voltou a ser constante em exposições e bienais. É claro que há aí algo muito perigoso: como o mundo das artes visuais tornou-se um grande mercado, eles parecem agora buscar entre poetas uma espécie de legitimação artística, algum tipo de “autenticidade”. Isso talvez ajude alguns poetas a almoçar e jantar, mas é provável que terá alguns efeitos negativos a longo prazo. A presença de figuras, entre poetas, como Patti Smith e mesmo PJ Harvey, que anunciou há pouco a publicação de um livro de poemas, tem também um efeito positivo na forma como poetas passam aos poucos a ter mais atenção na mídia estrangeira. Revistas como Id e Dazed & Confused vêm fazendo vários perfis de jovens poetas trabalhando na Internet, como Crispin Best, Mira Gonzalez, e vários outros.

Há questões socioculturais importantes e complexas ainda por discutir, como o fato de que mesmo aqueles que acompanham a prosa contemporânea e se orgulham de conhecer os prosadores elogiados pelo New York Times não leem poesia. Minha reação em geral é: o problema é deles. Os grandes prosadores das últimas décadas, como sempre foi o caso, dedicaram atenção especial à poesia, como Roberto Bolaño, W.G. Sebald e David Foster Wallace. Percebe-se no texto de um prosador, com certa facilidade, se ele lê ou não poesia. Mas isso é questão para outro artigo.

Historietas e epitáfios

O biográfico como ponto de partida para a escrita é uma moeda instável no mercado dos valores literários. O que em uma época pode tornar seus autores famosos, pode também lançá-los no esquecimento na seguinte. Autores recorrem a ele com fins e efeitos diversos. Podemos pensar em escritores que permanecem em nossa memória e nossas estantes por seus diários e memórias, como Anaïs Nin e Helena Morley, para citar autoras de carreiras e temperamentos praticamente opostos. Há os que ficcionalizam suas próprias experiências, como Jack Kerouac em todos os seus romances. Há ainda o caso peculiar do livro de Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas.

Na década de 60, os poetas norte-americanos conhecidos como confessionais, entre eles Sylvia Plath, Anne Sexton e John Berryman (três suicidas), tornaram-se celebridades com seus poemas viscerais sobre seus divórcios, suas guerras contra a insanidade, suas derrotas. Sua reputação ascende e decai, dependendo do valor que a época dá ao biográfico e, especialmente, autobiográfico. Na verdade, parecemos fazer uma distinção de valor entre os dois, como se estivéssemos preparados a aceitar o autobiográfico no mesmo patamar da ficção, mas relegando a escrita de biografias ao campo da historiografia, do documentário e do jornalismo. O que tomamos por mais literário? As memórias em vários volumes de Pedro Nava, ou as biografias de Carmen Miranda e Nelson Rodrigues escritas por Ruy Castro?

Em muitos casos, biografia e ficção tornam-se inseparáveis, como na poesia de Ana Cristina Cesar. Em outros, mesmo que apresentados como ficção, um conhecimento da vida do autor mostra imediatamente que ele buscou lidar com demônios bastante reais no texto. Um caso clássico é a peça mais conhecida de Eugene O’Neill, Long Day’s Journey Into Night, que leva ao palco sua família, da forma mais desnuda: seu pai, um ator fracassado; sua mãe, viciada em morfina; seu irmão alcóolatra. Memória e biografia são elementos que perpassam a literatura mundial em todas as suas manifestações e podem gerar textos assustadores, essenciais, revolucionários. Para terminar com a já imensa lista de exemplos: Joseph Brodsky considerava os dois livros de memórias de Nadezhda Mandelshtam a mais alta prosa russa do pós-guerra, e Claude Lévi-Strauss revolucionou o pensamento antropológico com um livro que foi em primeiro lugar idealizado como um livro de memórias, Tristes Trópicos.

Em muitos casos, biografia e ficção tornam-se inseparáveis, como na poesia de Ana Cristina Cesar. Em outros, mesmo que apresentados como ficção, um conhecimento da vida do autor mostra imediatamente que ele buscou lidar com demônios bastante reais no texto. Um caso clássico é a peça mais conhecida de Eugene O’Neill, Long Day’s Journey Into Night, que leva ao palco sua família, da forma mais desnuda: seu pai, um ator fracassado; sua mãe, viciada em morfina; seu irmão alcóolatra. Memória e biografia são elementos que perpassam a literatura mundial em todas as suas manifestações e podem gerar textos assustadores, essenciais, revolucionários. Para terminar com a já imensa lista de exemplos: Joseph Brodsky considerava os dois livros de memórias de Nadezhda Mandelshtam a mais alta prosa russa do pós-guerra, e Claude Lévi-Strauss revolucionou o pensamento antropológico com um livro que foi em primeiro lugar idealizado como um livro de memórias, Tristes Trópicos.

Biografia real e inventada. É uma questão que me interessa como escritor especialmente por estar entre aqueles que se baseiam fortemente nas próprias experiências para a escrita. Mas nem sempre o biográfico precisa assumir um caráter épico, almejando a grandeza da figura humana. O biográfico pode ser impiedosamente satírico, devastador em nossas ilusões de grandeza, própria e alheia. Gostaria de comentar aqui dois livros discretos que li nos últimos meses e que me levaram a pensar nestas questões uma vez mais. Um deles acaba de ser lançado no Brasil pela editora Civilização Brasileira, um pequeno volume do bibliófilo francês Jacques Bonnet, intitulado Algumas Historietas, ou Pequeno elogio da anedota em literatura (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015), com tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Nele, Bonnet se debruça sobre o trabalho de Gédéon Tallemant des Réaux (1619-1692) em suas Historiettes, um escritor francês do século XVII que comentou, em pequenas histórias biográficas, sem piedade, as sandices de várias figuras importantes das cortes de Henrique IV e Luís XIII. Sobre o cardeal Richelieu, ministro-chefe de Luís XIII, escreveu: “O cardeal, se tivesse desejado, com o poder que tinha, fazer o bem que podia fazer, teria sido um homem cuja memória teria sido bendita para sempre. É verdade que o gabinete lhe dava muito trabalho”, ou, para ilustrar a relação entre o cardeal e o rei: “O rei só foi ver o cardeal um pouco antes de ele morrer, e tendo-o encontrado muito mal, saiu muito contente.”

Em poucas linhas, Tallemant des Réaux é capaz de descontruir a imagem épica dos tais grandes homens, mostrando-os em suas paixões mais mesquinhas, como, por exemplo, a mania de Luís XIII de imitar com caretas seus súditos, assim como anedotas sobre vários homens e mulheres da corte, entregues a suas loucuras e disparates. Na primeira parte do livro, Jacques Bonnet faz uma defesa da anedota como fonte de verdades muitas vezes mais confiável, com sua inteligência e graça particulares. Ele cita Albert Camus: “Eu trocaria de bom grado todo o livro das Máximas por uma frase feliz de A princesa de Clèves [romance histórico da Madame de La Fayette, publicado em 1678] e por dois ou três fatos verdadeiros como os sabia colecionar Stendhal.” Na última parte do livro, Bonnet demonstra sua erudição ao buscar ecos de Tallemant des Réaux em autores que o leram ou não, como os franceses Guy de Maupassant, Marcel Proust ou Pascal Quignard, o russo Nikolai Leskov, e até mesmo os brasileiros Aluízio Azevedo e Machado de Assis. O livro é de leitura leve e divertida, conseguindo apontar caminhos interessantes de crítica, sem pompa e fanfarra. Atacando justamente a pompa e a fanfarra com que se cercavam aquelas pessoas. Não é de se admirar que o livro de Tallemant des Réaux só seria publicado no século 19.

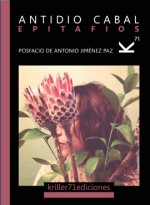

O segundo livro que gostaria de comentar é a coletânea de poemas Epitafios, do espanhol Antidio Cabal (1925-2012), lançado postumamente, no ano passado, pela editora barcelonense Kriller71 Ediciones. Nascido em Las Palmas de Gran Canária, Antidio Cabal emigrou muito jovem para a Venezuela e mais tarde para Costa Rica, exilando-se de seu país, como muitos intelectuais, em fuga da ditadura de Franco, e viveu o resto de sua vida na América Latina, tendo sido professor de filosofia em universidades na Venezuela e na Costa Rica. O livro consiste tão-somente de epitáfios para personagens fictícias. Como Bonnet, buscando ligações entre Tallemant de Réaux e outros escritores, não pude deixar de pensar, ao ler as historietas do francês, na argúcia e lucidez de Antidio Cabal em suas poucas e curtas linhas usadas para descrever a vida de suas personagens, após a hora de suas mortes:

O segundo livro que gostaria de comentar é a coletânea de poemas Epitafios, do espanhol Antidio Cabal (1925-2012), lançado postumamente, no ano passado, pela editora barcelonense Kriller71 Ediciones. Nascido em Las Palmas de Gran Canária, Antidio Cabal emigrou muito jovem para a Venezuela e mais tarde para Costa Rica, exilando-se de seu país, como muitos intelectuais, em fuga da ditadura de Franco, e viveu o resto de sua vida na América Latina, tendo sido professor de filosofia em universidades na Venezuela e na Costa Rica. O livro consiste tão-somente de epitáfios para personagens fictícias. Como Bonnet, buscando ligações entre Tallemant de Réaux e outros escritores, não pude deixar de pensar, ao ler as historietas do francês, na argúcia e lucidez de Antidio Cabal em suas poucas e curtas linhas usadas para descrever a vida de suas personagens, após a hora de suas mortes:

EPITÁFIO PARA JACINTO MODALES, VULGO O BOTAS

Vivi lutando contra a gordura e a ontologia,

agora está tudo no caixão.

§

EPITÁFIO DO VIGÁRIO TRÚSTEGUI, VULGO O SABICHÃO

Antes eu queria ser eu,

agora ser me dá na mesma.

Os exemplos são vários, personagens descrevendo suas vidas e lutas, nesta última tentativa de ter a última palavra que é o epitáfio, e desmascarando-se em ilusão e desilusão: “Há muito mérito em se estar morto, / já não sou um náufrago”, “Nascer existir falecer / já sei como se divide / o nada por três”, ou ainda “Os que me amaram me achavam um tonto, / só os que me odiaram me conheceram bem.”

Entre experiência e invenção, entre as vidas épicas e as mesquinhas, vamos contando nossas histórias sobre nós mesmos e os outros, às vezes mentindo um pouquinho para nós próprios, às vezes para os demais, muitas vezes descobrindo a verdade quando já é tarde demais. Como no verso de Dante Milano, “Até que a terra / Com sua garra / Nos rasgue a máscara.”

Sobre a indicação do cientista político Moniz Bandeira ao Nobel

Foi divulgado o nome do cientista político, historiador, diplomata e poeta Moniz Bandeira como a indicação da União Brasileira de Escritores (UBE) ao Nobel 2015. O escritor, nascido em 1935 em Salvador, estreou com o livro de poemas Verticais (1956), mas é conhecido nos círculos acadêmicos e diplomáticos por livros como O 24 de Agosto de Jânio Quadros (1961), O Governo João Goulart – As Lutas Sociais no Brasil 1961-1964 (1977) e Brasil, Argentina e Estados Unidos: Da Tríplice Aliança ao Mercosul (2003), entre vários outros sobre a história do Brasil e seus governos. Sua última publicação como poeta deu-se no volume Poética (2009). Membro de uma família tradicional do Brasil e de Portugal, é descendente de Gárcia D’Ávila, sobre o qual escreveu em O Feudo – A Casa da Torre de Garcia d’Ávila (Da conquista dos sertões à independência do Brasil), publicado no ano 2000. Garcia d’Ávila foi filho de Tomé de Sousa (1503-1579) e “fundador do maior latifúndio das Américas, a Casa da Torre.” Moniz Bandeira escreveu ainda para jornais como Correio da Manhã e Diário de Notícias e hoje vive em Heidelberg, na Alemanha, onde é cônsul honorário do Brasil.

A notícia causou estranhamento e irritação entre escritores, que se voltaram para as redes sociais para satirizar a escolha, da União Brasileira de Escritores, de um cientista político e historiador, ainda que poeta completamente desconhecido, para o maior prêmio literário do mundo, e que seria o primeiro galardoado a um autor do país. É preciso compreender o funcionamento do prêmio para colocar as coisas em suas devidas proporções. Concedido desde 1901 pela Academia Sueca, os escritores podem ser indicados por várias instituições, como Academias de Letras, governos e até mesmo editoras. Dessas indicações pode ou não sair o premiado de cada ano. Ou seja, a indicação por si nada mais vale que alimentar as apostas. Há vários autores hoje no mundo que, por terem sido indicados várias vezes, permanecem nas listas de especulações, como o romancista americano Philip Roth, o japonês Haruki Murakami e o poeta sírio Adonis.

Ao mesmo tempo, a Academia envia pedidos de sugestão, todos os anos, para membros da própria Academia, sociedades literárias, professores universitários, e mesmo escritores que já ganharam o prêmio. São muitas indicações de todo o mundo, e a academia analisa centenas delas antes de fechar uma possível lista de 20 candidatos por volta de abril, que se torna uma lista de cinco em maio. Até outubro, quando o prêmio é anunciado, os membros da Academia Sueca têm alguns meses para ler o maior número possível de livros destes cinco autores. Quando vem a votação, aquele que recebe a maioria dos votos ganha o prêmio.

A Academia Sueca tem 18 membros. Diz-se que seus membros falam, em conjunto, cerca de 13 línguas. Para os que não dominam a língua de um dos cinco indicados, traduções são usadas entre as já publicadas, ou feitas especialmente para os acadêmicos. É claro que escritores produzindo em línguas hegemônicas como as europeias, ou que já tenham sido traduzidos para o sueco ou outra língua majoritária, têm maiores chances. Já se questionou, por exemplo, o número de suecos premiados, em comparação com línguas faladas por mais pessoas, como o próprio português. O sueco é falado por cerca de 9 milhões de pessoas. Sete suecos já receberam o Nobel. O português, falado por cerca de 220 milhões de pessoas, teve apenas José Saramago entre os premiados.

Portanto, é preciso dar proporção a esta indicação da União Brasileira de Escritores. Ela, em si, não tem qualquer importância. É perfeitamente possível que a Academia Brasileira de Letras tenha enviado uma indicação, ou outro brasileiro o tenha feito, caso convidado. Assim como é possível que um brasileiro seja indicado por um das centenas de estrangeiros. A verdade é que esta indicação não é realmente uma notícia de grande importância, além do uso que a União Brasileira de Escritores fez dela para chamar a atenção para suas atividades e para um de seus associados, como a instituição se refere a seus membros.

Fundada em 1958, a União Brasileira de Escritores já teve “associados” e presidentes importantes para a cultura nacional, como Sérgio Buarque de Holanda, Antonio Candido e Sérgio Milliet, nos seus primórdios. Há décadas a instituição não tem grande contato com o que realmente está acontecendo na Literatura do país, dedicada a divulgar o trabalho de seus associados, em sua maioria um grupo de escritores desconhecidos em busca de legitimação. A descrição que a própria UBE faz de suas atividades é esclarecedora: “Tem como objetivos principais discutir políticas culturais que atendam os interesses dos associados e defender seus interesses em todas as manifestações literárias, em poesia e prosa.” Estamos, portanto, falando de uma associação que defende interesses de seus membros, o que nubla suas decisões sobre os escritores realmente importantes do país. Segundo artigo da Folha de S. Paulo [“Instituição brasileira indica Moniz Bandeira para o Nobel de Literatura”, 18/02/15], a Academia Sueca vem pedindo há alguns anos indicações da UBE, que teria indicado nos anos anteriores tanto Antonio Candido como Manoel de Barros. Não se trata aqui dos méritos como críticos e historiadores de Antonio Candido e Moniz Bandeira. Mas a escolha de Antonio Candido parece tão estapafúrdia quanto a de Moniz Bandeira.

Se é verdade que filósofos como Jean Paul Sartre e Henri Bergson já foram premiados, qual a probabilidade ou mesmo lucro para a literatura nacional que críticos ou cientistas políticos sejam premiados antes de romancistas ou poetas como Augusto de Campos, Ferreira Gullar, Leonardo Fróes ou Zulmira Ribeiro Tavares, para ficar entre autores que gerariam já sua quota de polêmica? Quanto à produção poética de Moniz Bandeira, parece-me um autor de sonetos fracos, com linguagem e poética datadas, e completamente ausente dos debates literários nacionais. A indicação da União Brasileira de Escritores, relevante apenas em suas devidas proporções, mostra-se, de qualquer forma, estapafúrdia e interesseira. Caso seja a única instituição nacional a fazer indicações, a irritação dos escritores brasileiros é legítima, assim como é questionável a postura da UBE.

Feedback