FLIP 2016

Em 2012, a DW Brasil publicou um texto opinativo meu, discutindo o número baixíssimo de autoras naquele que se quer o maior evento literário do Brasil, a Flip [“Com poucas autoras, Flip não reflete a produção literária atual”]. Pouca coisa mudou nos anos seguintes. Em entrevista à jornalista Camila Moraes do El País Brasil, Paulo Werneck, curador pelo terceiro ano consecutivo do evento, discutiu a ausência de autores negros no evento [“Faltam negros no palco da Flip, mas também na plateia”]. Em outro artigo, a mesma jornalista afirmara que este ano a edição finalmente pertencia às mulheres.

Vamos começar por falar sobre a presença das mulheres este ano. É verdade que a festa jamais convidara tantas autoras. Segundo a introdução à entrevista, são 17 mulheres entre 39 convidados, “quase 44%”. Até pouquíssimo tempo, a festa não era capaz de encontrar uma dezena de autoras para trazer ao país. Há aí, portanto, um avanço. É verdade que a curadoria, com frequência, não parece conseguir funcionar num raio muito maior que o do estado do Rio de Janeiro, mas este é um velho problema brasileiro, e neste ano acaba influenciado pela escolha da homenageada, Ana Cristina Cesar (1952-1983), apenas a segunda vez que uma autora é homenageada no evento, após Clarice Lispector na edição de 2005. O fato foi celebrado como o deveria ser. Ana Cristina Cesar é uma poeta importante. Então contenho o que poderiam chamar de cinismo meu, em imaginar o quanto a escolha tenha sido decidida pelo fato de que sua obra completa foi publicada há tão pouco tempo por uma grande editora como a Companhia das Letras, com a qual Werneck tem laços, digamos, históricos. Mas, viva Ana Cristina Cesar!, poeta que produziu realmente textos maravilhosos em sua vida tão curta, e espera-se que autoras como Hilda Hilst, Patrícia Galvão, Carolina Maria de Jesus e Cecília Meireles, entre outras, encontrem espaço nos anos futuros.

Vamos começar por falar sobre a presença das mulheres este ano. É verdade que a festa jamais convidara tantas autoras. Segundo a introdução à entrevista, são 17 mulheres entre 39 convidados, “quase 44%”. Até pouquíssimo tempo, a festa não era capaz de encontrar uma dezena de autoras para trazer ao país. Há aí, portanto, um avanço. É verdade que a curadoria, com frequência, não parece conseguir funcionar num raio muito maior que o do estado do Rio de Janeiro, mas este é um velho problema brasileiro, e neste ano acaba influenciado pela escolha da homenageada, Ana Cristina Cesar (1952-1983), apenas a segunda vez que uma autora é homenageada no evento, após Clarice Lispector na edição de 2005. O fato foi celebrado como o deveria ser. Ana Cristina Cesar é uma poeta importante. Então contenho o que poderiam chamar de cinismo meu, em imaginar o quanto a escolha tenha sido decidida pelo fato de que sua obra completa foi publicada há tão pouco tempo por uma grande editora como a Companhia das Letras, com a qual Werneck tem laços, digamos, históricos. Mas, viva Ana Cristina Cesar!, poeta que produziu realmente textos maravilhosos em sua vida tão curta, e espera-se que autoras como Hilda Hilst, Patrícia Galvão, Carolina Maria de Jesus e Cecília Meireles, entre outras, encontrem espaço nos anos futuros.

Já festejei no texto anterior a este, que o sírio Abud Said esteja entre os convidados deste ano, e é uma alegria ver o grande poeta brasileiro Leonardo Fróes na lista. Valeria Luiselli vem realmente aparecendo nas listas mais prestigiadas do último ano, e todos devem estar em polvorosa mais que justa com a vinda da ganhadora do Prêmio Nobel do ano passado, Svetlana Aleksiévitch.

Mas, a não ser pela presença do excelente autor sírio, não há um único autor que não seja identificado como branco em Paraty em 2016. O curador defende-se dando nomes de autores negros que teria convidado, mas que não aceitaram, como a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, o astrônomo norte-americano Neil DeGrasse Tyson, e o escritor Ta-Nehisi Coates, também dos Estados Unidos. São nomes extremamente importantes. O livro mais recente de Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me (2015), deveria ser discutido amplamente no Brasil.

São também autores festejados pelo New York Times, algo importante para os curadores da Flip, sempre jornalistas, que trazem para a curadoria literária o que chamo de “espírito do gancho”. É cinismo meu? Talvez. Mas, como afirmou o poeta brasileiro Ricardo Aleixo nas redes sociais, não é cinismo de Paulo Werneck citar estes nomes no tom de “mas eu tentei, eles recusam!”? Se houvesse realmente a preocupação política incontornável de escapar do racismo inerente de curadorias desta natureza no Brasil, não seria possível pensar em outros nomes, com todo um continente africano à disposição? Werneck elenca logo em seguida, entre os brasileiros, seus convites aos músicos Mano Brown e Elza Soares. Mano Brown e Elza Soares são nomes imprescindíveis da cultura brasileira hoje, mas o curador realmente esgota aí seu conhecimento de escritores negros no Brasil, e no mundo? Com autores como Sebastião Nunes, Miriam Alves e o próprio Ricardo Aleixo jamais tendo sido convidados?

E cá estamos falando novamente da Flip como se já não soubéssemos há tanto tempo que se trata de uma festa menos literária que editorial. Tivesse realmente preocupações políticas sérias, como o curador tenta afirmar em sua entrevista, ela já teria percebido que necessita descentrar o poder da curadoria, dividindo-a (por que não?) entre responsáveis pela literatura de cada continente, garantido uma verdadeira internationalização desta festa capengamente chamada de internacional, quando se mostra a cada ano extremamente eurocêntrica e anglófila. E, como já disse em outras ocasiões, que tal convidar grandes ESCRITORES, vindos de cada continente do globo, para o papel de CURADORES? Cá está minha contribuiçãozinha anual sobre o assunto.

Abud Said: um autor nascido na Síria, refugiado na Alemanha e agora publicado no Brasil

Guerras são o reino oficial dos números. Números de tropas, de batalhas, de refugiados, de mortos. No ano passado, as manchetes dos jornais europeus ganharam novos números, recorrentes: os de afogados no Mediterrâneo. Eram 400 numa manhã, para uma semana depois subirem para 900. Os números flutuavam como os corpos, mas eram constantes. A História oficial não tem como dar conta de cada um destes indivíduos, especialmente após termos nos acostumado a ler nela apenas sobre os feitos de vida e da morte de reis e de presidentes.

A guerra civil síria, iniciada em 2011, tem reverberado num raio de milhares de quilômetros, atingindo países do norte da África, do Oriente Médio e de toda a Europa. Mais uma vez, somos confrontados com os destinos abstratos de números.

A guerra civil síria, iniciada em 2011, tem reverberado num raio de milhares de quilômetros, atingindo países do norte da África, do Oriente Médio e de toda a Europa. Mais uma vez, somos confrontados com os destinos abstratos de números.

Até que abrimos um livro com textos escritos em meio aos bombardeios, e lemos: “Meu quarto é o que não tem cama / tem uma TV e um aquecedor / minha mãe sempre fica sentada nele / rezando e assistindo às notícias, e como ela não sabe ler, todo dia me pergunta o número de vítimas. / Fico nervoso com as perguntas dela e de vez em quando invento um número da minha cabeça.”

Este é um fragmento do livro O Cara Mais Esperto do Facebook, do sírio Abud Said (na Alemanha grafado como Aboud Saeed), que a Editora 34 lança neste mês de junho em tradução do árabe por Pedro Martins Criado. Foi um dos primeiros textos que li ao me deparar com a tradução alemã de Sandra Hetzl, lançada pela Mikrotext Verlag, lançado pela primeira vez como livro digital, especialidade da editora alemã.

Abud Said jamais planejou ser escritor, ou ter estes textos reunidos em livro. Nascido na vila síria de Manbij em 1983, vivendo a maior parte de sua vida em Alepo, no norte do país, ele trabalhava como ferreiro quando eclodiu a guerra. Seus textos, todos postagens no Facebook, documentam a vida normal de um homem que trabalha em seu país natal, falando sobre cigarros, mulheres, a relação com sua mãe. E o impacto humanizador de seu livro é justamente ver sua vida seguir desenrolando-se entre cigarros, mulheres, o trabalho, a vida doméstica em meio à guerra. No dia 30 de dezembro de 2011, já após a chamada Primavera Árabe, Said posta: “Escreverei tudo que me vier à cabeça / sobre a vizinha que pegou um prato nosso / emprestado e devolveu outro / Minha mãe, ressentida, mandou-me à casa dos vizinhos para dizer: este não é o nosso prato. / O nosso é o que tem uma flor verde estampada.” Um texto como esse, escrito em tal contexto, dá um significado mais vivo à nossa expressão surrada de “A vida continua”.

Nas palavras do próprio Abud Said, “Escreva como se tocasse piano em uma sala vazia”. Talvez tenha sido sua despretensão por qualquer carreira literária, mas eivada por um talento claro, que o tenha tornado tão conhecido e lido num momento em que muitos escritores oficiais naufragaram ao tentar dar voz aos vivos e aos mortos da guerra.

Conversando com sua tradutora alemã, Sandra Hetzl – que vive há algum tempo em Beirute, foi assim que ela me relatou a descoberta: buscando autores contemporâneos de língua árabe a pedido de editoras alemãs, ela encontrava apenas vozes de palanque, ou enfeitadoras demais. Um conhecido sugerira: adicione Abud Said no Facebook ou o siga. Foi assim que a reunião de seus posts se tornou o volume Der klügste Mensch im Facebook: Statusmeldungen aus Syrien, que teve tanto sucesso em sua versão digital que também ganhou versão impressa. Traduzido para o inglês e o espanhol, e transformado em peça radiofônica. Agora, o livro chega ao português, editado no Brasil, e Abud Said vem ao país para participar da FLIP 2016. Vivendo há um ano como refugiado em Berlim, após a guerra destroçar sua cidade de Alepo, Abud Said vê tudo com o ceticismo que demonstra em seus textos. Eu o conheci pessoalmente em um festival na Eslovênia. Ele continua sendo um cara que quer apenas fumar seus cigarros em paz.

Alemães e estrangeiros na cena literária berlinense

Todo mundo conhece o papel que Paris teve nas vanguardas artísticas do entreguerras. As imagens de Picasso, Chagall, Hemingway e Buñuel pela cidade. Quem leu A Autobiografia de Alice B. Toklas (recomendo muito!), da também exilada Gertrude Stein, se divertiu com as histórias destes artistas na casa dos 20 e 30 anos, embebedando-se, brigando, roubando namoradas uns dos outros, tendo perrengues por questões de reputação e fama. A história oficial diz então que este centro mudou-se para Nova York depois da guerra, a nova capital internacional das artes.

O papel de Berlim na história é menos conhecido. Nos metrôs da capital alemã é fácil ver turistas lendo Goodbye to Berlin, de Christopher Isherwood, que ficou popular depois do filme de Bob Fosse, Cabaret (1972), com Liza Minnelli no papel de Sally Bowles – a americana que ganhava a vida nos cabarés da República de Weimar quando os nazistas tomaram o poder. Um livro quase oficial dos expatriados em Berlim. Já os poemas de seu amigo W.H. Auden escritos em Berlim são menos conhecidos, assim como a comunidade de russos que se exilaram lá após a Revolução de 1917, entre eles Marina Tsvetáieva, Vladimir Nabokov e Nina Berberova. Um de seus retratos mais interessantes está no livro Zoo, ou cartas não sobre amor (1922), de Victor Chklóvski, escrito em Berlim.

O papel de Berlim na história é menos conhecido. Nos metrôs da capital alemã é fácil ver turistas lendo Goodbye to Berlin, de Christopher Isherwood, que ficou popular depois do filme de Bob Fosse, Cabaret (1972), com Liza Minnelli no papel de Sally Bowles – a americana que ganhava a vida nos cabarés da República de Weimar quando os nazistas tomaram o poder. Um livro quase oficial dos expatriados em Berlim. Já os poemas de seu amigo W.H. Auden escritos em Berlim são menos conhecidos, assim como a comunidade de russos que se exilaram lá após a Revolução de 1917, entre eles Marina Tsvetáieva, Vladimir Nabokov e Nina Berberova. Um de seus retratos mais interessantes está no livro Zoo, ou cartas não sobre amor (1922), de Victor Chklóvski, escrito em Berlim.

É que o papel da capital alemã é mais apimentado. Isherwood e Auden não escondiam que vieram a Berlim em busca da liberdade sexual que não encontravam na Inglaterra. Sua biografia berlinense está marcada por visitas a inferninhos gays em Schöneberg, ainda hoje o centro da cena gay mais hardcore da cidade. Berlim atrai um outro tipo de pessoa. E isso não mudou muito. Os escritores vêm em busca de amor/libertinagem, aluguéis baratos e a possibilidade de escrever em tempo integral, algo impossível em outras cidades. E é vibrante a cena internacional em Berlim. Perambulam hoje pela cidade o irlandês John Holten, o inglês Sean Bonney, o sírio Abud Said (que terá em breve livro lançado no Brasil pela Editora 34), o nigeriano Michael Salu, ou o dissidente chinês Yang Lian, a brasileira Érica Zíngano, a sueca Cia Rinne, para mencionar alguns dos mais conhecidos.

É preciso falar, no entanto, sobre algo que me incomoda: a falta de diálogo entre as cenas de língua alemã e de línguas estrangeiras em Berlim. Por falar alemão, frequento leituras das duas comunidades. Mas não sou um caso comum. Em geral, os autores alemães frequentam os alemães, os estrangeiros dão atenção aos estrangeiros. A barreira óbvia é a língua. Enquanto artistas visuais não dependem, na maioria dos casos, de tradução, a língua é o material do escritor. Há exceções, é claro. Mas em minha opinião falta diálogo e interesse, muitas vezes, por parte dos escritores alemães, pelo que estão fazendo os escritores estrangeiros da cidade. Não é só a língua que se torna uma barreira. Línguas estão fincadas em tradições diferentes. Usando tanto da ironia e do sarcasmo, evitando o lirismo, os poetas alemães estranham e rejeitam o lirismo e a performatividade de tradições mais ao sul, tanto latino-americanas como africanas.

Mas há mudanças no ar. Editoras berlinenses como a Verlagshaus Berlin e a Kookbooks vêm publicando cada vez mais estrangeiros residentes em Berlim, em excelentes traduções. Minha esperança é que estas traduções sirvam de pontes sobre as barreiras das línguas, e as comunidades literárias berlinenses, em alemão e outras línguas, percebam e usufruam melhor as possibilidades de diálogo internacional na cidade. Especialmente neste momento de incompreensão de uma parcela da população alemã sobre o que podem trazer imigrantes à cultura local.

Vida em Berlim: Leste/Oeste ainda faz sentido?

Na Torstrasse em Berlim, muito próximo da Rosenthaler Platz, que sempre foi parte do epicentro de minha vida por aqui, há uma casa famosa em que foi pintada a frase: “ Dieses Haus stand früher in einem anderen Land” (Antigamente esta casa ficava em outro país, em tradução literal). A primeira vez que vi a pixação autorizada, estilizada, pensei que se tratava de uma crítica à forma como a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, se dissolvera na República Federal Alemã, a Ocidental. No meio do Mitte (Centro) de Berlim, eu a havia compreendido como uma reação à gentrificação que tomara este bairro de assalto antes de todos os outros, seguindo para Prenzlauer Berg, com o qual faz fronteira. Para quem vive em Berlim desde o começo do século, como é o meu caso, e viu as transformações pelas quais estes dois bairros do Leste passaram, percebe que eles estão praticamente irreconhecíveis. É importante notar na fachada da casa a frase acima, no entanto, que diz “Menschlicher Wille kann alles versetzen” (A vontade humana pode mover tudo), mostrando que a casa celebra os movimentos sociais que levaram à queda do Muro.

Dieses Haus stand früher in einem anderen Land” (Antigamente esta casa ficava em outro país, em tradução literal). A primeira vez que vi a pixação autorizada, estilizada, pensei que se tratava de uma crítica à forma como a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, se dissolvera na República Federal Alemã, a Ocidental. No meio do Mitte (Centro) de Berlim, eu a havia compreendido como uma reação à gentrificação que tomara este bairro de assalto antes de todos os outros, seguindo para Prenzlauer Berg, com o qual faz fronteira. Para quem vive em Berlim desde o começo do século, como é o meu caso, e viu as transformações pelas quais estes dois bairros do Leste passaram, percebe que eles estão praticamente irreconhecíveis. É importante notar na fachada da casa a frase acima, no entanto, que diz “Menschlicher Wille kann alles versetzen” (A vontade humana pode mover tudo), mostrando que a casa celebra os movimentos sociais que levaram à queda do Muro.

Faz mais de 25 anos que o Muro caiu. Ainda faz sentido falar em Berlim Oriental e Berlim Ocidental? Pode parecer absurdo, mas na vida prática de quem mora em Berlim, esta divisão ainda está viva. Tenho amigos que nasceram e cresceram no Oeste, em Schöneberg ou Charlottenburg, que raramente põem os pés na Berlim Oriental. Por outro lado, eu, que sempre vivi na parte oriental da cidade, assim como alguns outros amigos, temos a Alexanderplatz como ponto de referência, e raramente nos encontramos em pontos ocidentais da cidade como a Ku’damm e seus arredores. É claro que todos acabam por se trombar em Kreuzberg e Neukölln, antes ocidentais, e hoje parte do que eu chamo de “Nova Berlim”, a parte em que vivem os alemães mais jovens, os estrangeiros festeiros. A “Nova Berlim”, como a entendo, toma dois bairros do Oeste: Kreuzberg/Neulkölln, e do Leste: Mitte/Prenzlauer Berg. É esta “Nova Berlim” mesma que muitos berlinenses ocidentais e orientais detestam.

Mas se nos fastamos desta “Nova Berlim”, para leste ou oeste, fica patente como estas duas décadas e meia não são suficientes para cicatrizar as feridas de uma cidade. Há pouco tempo fui ao concerto da banda alemã Lea Porcelain na Ku’damm. Ao sair do concerto e perambular com amigos (todos residentes de bairros do Leste) pela redondeza, era muito forte a sensação de estar em outra cidade. Para quem vem da Karl-Marx-Allee, sente-se que se está de viagem andando pela Ku’damm, assim como alguém acostumado com as boutiques da Ku’damm reage como forasteiro entre os prédios enormes daquela rua de nome tão carregado, a Karl-Marx-Allee. Isso tudo torna Berlim uma cidade descentrada, como ela de certa forma sempre foi, mesmo antes do Muro, talvez mesmo antes da guerra. E todos nós nos movemos entre estas três cidades dentro de uma, a Berlim Ocidental, a Oriental e a Nova, às vezes sem nos entendermos muito bem. Esta ideia de uma “Nova Berlim” não é exatamente ortodoxa. É uma ideia minha à qual voltarei.

O de falar o menos possível

Em sua já clássica e única entrevista televisiva, em conversa com o jornalista Júlio Lerner em 1977, Clarice Lispector diz várias coisas impactantes, com aquela verve quase minimalista, seca, meio bruta que já conhecíamos de seus livros, mas agora e para sempre podíamos ouvir e ver em voz e gesto. Há na conversa, porém, uma resposta que não me era exatamente impactante, mas perturbadora: à pergunta sobre qual o papel do escritor brasileiro hoje, Clarice Lispector responde: “O de falar o menos possível.”

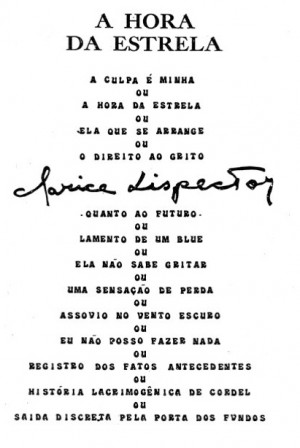

“Hoje” era fevereiro de 1977. No Palácio do Planalto, oficiava Ernesto Geisel. Pessoas ainda lutavam com armas e com palavras contra o Regime Militar do qual este era, àquele momento, a cabeça. Covas clandestinas enchiam-se, corpos eram lançados no Oceano Atlântico. É por isso que esta resposta de Clarice Lispector sempre me perturbou. Claro está que precisamos lembrar-nos de que a escritora havia acabado de finalizar a novela A Hora da Estrela. Entre os 13 títulos do livro, está “O direito ao grito”. Está ainda aquele estranho “.Quanto ao futuro.”, precedido e seguido por pontos finais. Falar o menos possív el. O direito ao grito.

el. O direito ao grito.

“.Quanto ao futuro.”

Nas últimas semanas, especialmente, tive a sensação de compreender um pouco melhor o que a autora quis dizer ao dizer tão pouco. O mínimo. O país foi posto em estado de emergência. Havia urgência em dizer, falar contra ou a favor. Quando alguém grita “fogo!” no meio da casa, corre-se, não se começa uma discussão sobre a semântica da palavra “fogo”, ou se é apenas fumaça, etc. Mas que contribuição verdadeira pode fazer um escritor senão gritar “fogo” primeiro, ou questionar a palavra se outro a gritou e os motivos parecem dúbios? Estado de emergência. O poeta norte-americano Frank O’Hara tem um livro com um título bonito e apropriado: Meditations in an emergency. Meditações em uma emergência.

Mas isto estava vedado. Ao time dos “coxinhas” e dos “petralhas” veio juntar-se a figura do “isentão.” O momento era de “cerrar as fileiras”. Unir-se porque o inimigo do outro lado era pior, ainda que o inimigo tenha chegado ao poder em coalizão com aquela a que se urgia defender. A expressão, sem saber exatamente sua etimologia, sempre me faz pensar nos trezentos de Esparta e Tebas contra o exército persa na Batalha das Termópilas, a tática militar de cerrar escudo com escudo enquanto se luta com a lança por cima e por baixo. Em inglês, a expressão que se usa é circle the wagons, lembrando os colonos que se dirigiam ao Oeste e, em caso de ataque, faziam um círculo com as carroças para melhor defesa. Vale lembrar, como cheguei a comentar durantes as eleições de 2014 – quando até os críticos mais ferrenhos a Dilma Rousseff se uniram à campanha do Governo por temer a vitória de Aécio Neves, que o objetivo era manter os índios do lado de fora. Os índios sempre do lado de fora.

Escrevo este texto um par de horas após o Senado afastar a presidente Dilma Rousseff, democraticamente eleita, por meios que continuam a dividir juristas, gente contra e gente a favor que está longe de ser golpista. Nas redes sociais, amigos declaram luto pelo Estado de Direito, anunciam o início da repressão autoritária a movimentos sociais e eu pasmo que se declare o luto agora. Com Amarildo de Souza e Cláudia Ferreira da Silva mortos. Com Rafael Braga Vieira na cadeia. Com uma lei antiterrorismo sancionada por Dilma Rousseff. Ver amigos falando tudo isso com a mesma veemência com que chamaram de “ditadura” o Governo de Rousseff durante as repressões violentas aos protestos de esquerda de 2013. Mas eu entendo. É o cerrar das fileiras. Circle the wagons. Fazemos círculo com as carroças enquanto Belo Monte começa a operar, aquela coisa chamada de “grandiosa” pela presidente democraticamente eleita, ainda que construída por cima dos direitos constitucionais dos povos indígenas.

Eu choro junto. A lágrima, eu juro, é verdadeira. Só não é por Rousseff. Comecei esse texto citando Clarice Lispector, que esta semana teve seus contos completos reunidos em volume único no Brasil. Em A Paixão segundo GH (1964), ela escreveu: “E uma desilusão. Mas desilusão de quê? Se, sem ao menos sentir, eu mal devia estar tolerando minha organização apenas construída? Talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto se deveria dizer assim: ele está muito feliz porque finalmente foi desiludido. O que eu era antes não me era bom. Mas era desse não-bom que eu havia organizado o melhor: a esperança.”

E é assim, nesse luto geral agora, como única contribuição que posso dar sem ser jurista ou senador, que eu gostaria de dizer que mesmo neste velório talvez haja a felicidade de termo-nos finalmente desiludido, de talvez percebermos que nossa chamada transição democrática foi uma farsa, mesmo se bonita, com a qual havíamos organizado o que tínhamos de melhor, a esperança, mas uma esperança que precisava morrer para ver quantos morriam antes dela, ao nosso redor. E que talvez agora, revertidos todos possivelmente ao estado que já conhecem muito bem os índios e os negros em nosso “Estado de direito”, tenhamos a coragem de, como a personagem GH, não de perder e sim de amputar aquela terceira perna que nos mantinha estáveis, mas nos impedia de caminhar. A palavra mais bonita da língua é faxina. E, respondendo à charge de Millôr Fernandes que vem recirculando pela rede, a que diz que “o Brasil é um país que tem muito passado pela frente”, talvez precisemos mesmo disso: de olhar para a frente, para o passado. E consertar de verdade as gambiarras que arrastamos com a barriga há décadas.

Tempos difíceis para trás e para a frente. Faço votos que possamos ser exemplo de democracia nos debates que estão por vir, aceitando divergências quanto a como ser oposição a tudo o que merece oposição.

“.Quanto ao futuro.”

Feedback