O amor e os homens avulsos no segundo romance de Victor Heringer

Algumas diferenças chamaram minha atenção entre o romance de estreia de Victor Heringer, o premiado Glória (Rio de Janeiro: 7Letras, 2012), e seu segundo, O amor dos homens avulsos (São Paulo: Companhia das Letras, 2016), um dos mais discutidos na imprensa no ano passado.

Talvez a mais óbvia seja uma questão entre realidade e ficção geográficas. Se em Glória o autor lançava mão de seu interesse e conhecimento da história de minúcias das ruas do centro do Rio de Janeiro, levando-nos a um espaço urbano conhecido, com o bairro da Glória como epicentro e título do romance, em seu segundo trabalho a ação é transportada para um bairro fictício, o Queím.

Mas há outra diferença que talvez tenha chamado mais minha atenção, ao começar o romance. A transformação na linguagem do autor. Acompanhando seu trabalho desde a estreia, e leitor frequente de suas crônicas para a revista Pessoa em textos que sempre me levam a admirar a elegância de sua prosa, não pude deixar de notar em seu segundo trabalho o que me pareceu um maior despojamento de sua escrita em comparação com trabalhos anteriores. Não apenas no início do romance, quando o autor se debruça sobre as memórias infantis da personagem principal, levando também sua linguagem para o vocabulário desse nosso tempo de vida.

Glória é um romance de estreia ambicioso, com uma linguagem trabalhada e que, em vários momentos, usa o rebuscamento com ironia. Com diferentes níveis de leitura, usando a ficção histórica e a metaficção, o romance e seu romance dentro do romance balançavam-se entre o realismo daqueles leões da sátira impiedosa da sociedade carioca entre o Império e a República, com Machado de Assis e Lima Barreto à frente, e certos experimentos dos modernistas.

Glória é um romance de estreia ambicioso, com uma linguagem trabalhada e que, em vários momentos, usa o rebuscamento com ironia. Com diferentes níveis de leitura, usando a ficção histórica e a metaficção, o romance e seu romance dentro do romance balançavam-se entre o realismo daqueles leões da sátira impiedosa da sociedade carioca entre o Império e a República, com Machado de Assis e Lima Barreto à frente, e certos experimentos dos modernistas.

Não que estas questões tenham desaparecido em O amor dos homens avulsos. Mas parecem internalizadas, subreptícias. Subterrâneas e sutis. O tom direto de sua linguagem distancia-se da crítica irônica, e segue para uma descrição melancólica e bastante próxima de perdas e destruições dos que vivem longe dos holofotes dos centros de poder.

Talvez a ternura que o autor declarou ter guiado a escrita deste livro tenha começado justamente por sua relação com suas personagens, desaguando necessariamente sobre os leitores do romance.

Creio que a trama do livro já tenha sido relatada um par de vezes, mas repasso-a em linhas gerais para aqueles que ainda não a conhecem: a personagem principal, um homem de meia-idade, relembra seu primeiro amor por um menino que seu pai adotara durante sua adolescência, até chegar ao relato do assassinato brutal do garoto, jamais realmente esclarecido, e a maneira perdida com que a personagem passa o resto de sua vida à procura daqueles sentimentos e de um desfecho para a história, que o liberte. O tempo histórico deste romance de meninos é o período da Ditadura Militar (1964–1985), e o papel algo misterioso do pai da personagem principal naqueles anos terríveis de tortura e desaparecimento de corpos.

Muito tem sido discutido sobre a questão da sexualidade das personagens centrais. Eu teria vários motivos para abraçar esta leitura, mas eu creio que ela tem obscurecido a complexa trama de violências que o autor propõe no romance. Pois o que mais surpreende no trabalho, em minha opinião, vai além da incrível delicadeza e sensibilidade com que Victor Heringer tratou da sexualidade homoerótica nascente entre dois adolescentes e, mais tarde, a orientação mais claramente homossexual do narrador. Não é simplesmente um romance sobre a homofobia patente da sociedade brasileira de então e de hoje.

Parece-me que o autor carioca insinua ou propõe, na verdade, uma teia inextricável de violências em que os aspectos sexuais, raciais, religiosos e de classe social não podem ser facilmente desenovelados. Da relação entre a família rica branca e as pessoas negras que trabalham na casa; entre meninos ricos e pobres, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais; e ainda entre o cristianismo e as religiões de matriz africana, o narrador, e seu autor, parecem estar em busca dos nódulos, dos nós dessa teia de subjugações e destruições. É sintomático, por exemplo, que uma das cenas mais delicadas de despertar sexual entre os garotos do bairro fictício se dê no antigo terreno de uma senzala, logo seguida por um ato de violência entre humanos e um animal. E é no mato alto da ex-senzala que o corpo do menino, o amor do narrador, seria encontrado, violentado e esfaqueado dezenas de vezes.

A escolha do período é importante, creio. Pois quando poderíamos ter imaginado o país avançando na cicatrização de tantas feridas de violência, o país foi lançado em outra ditadura sangrenta, na qual o estupro, a destruição de corpos, e o abismo social entre brancos, negros e índios, ricos e pobres, monoteístas e politeístas, homens e mulheres, foi novamente escavado e ampliado para a manutenção dos privilégios de uma elite que não se cansa de violentar, matar e fazer desaparecer.

A busca do narrador por seu passado, pela tentativa de resolução daquele crime – que foi sexual, racial e de classe – talvez espelhe a invocação por uma busca nossa, por nosso próprio passado sangrento. Não se contrói sociedade justa sobre o apagamento de nossas feridas históricas. Não se apaga o sangue que embebeu a terra. A violência retorna, como numa fantasia sinistra que envolve o narrador e o filho do assassino. O alerta bíblico de que a iniquidade dos pais é visitada nos filhos é insinuada aqui como inevitável consequência histórica, que não se repete como tragédia e mais tarde como farsa, mas como tragédias continuadas e subsequentes cada vez maiores.

Precisamos entender os nós dessa trama de violências. Não apenas para desenovelá-los, mas talvez para ver neles a possibilidade também de união, em nossa inocência e nossa culpa, e por fim na compreensão mútua de opressões interligadas, que possa nos levar a novas alianças políticas entre os diversos grupos que lutam hoje por igualdade no país. Tavez deixemos então de ser homens avulsos e possamos nos tornar finalmente concidadãos.

Quem nós lemos?

Há uma lista dos lançamentos editoriais de 2017 circulando pela rede, organizada por Daniel Dago, que faz um trabalho muito bom neste campo de divulgação, não apenas da literatura holandesa, da qual traduz, mas de todos os lançamentos que circulam, entre grandes e pequenas editoras. A ‘Gazeta do Povo’ republicou a lista, que tem 427 títulos previstos para este ano [“De Elena Ferrante a Bob Dylan: veja 427 livros que devem sair no Brasil em 2017”, Gazeta do Povo, 17.01.17]. É uma lista impressionante, grandes autores devem chegar ou voltar ao país. Há, por exemplo, o relançamento de autores brasileiros como Mário Palmério e Campos de Carvalho. A chegada da poesia reunida de Hilda Hilst. Livro de Alice Munro, a ganhadora do Prêmio Nobel em 2013. A correspondência entre os japoneses Yukio Mishima e Yasunari Kawabata, ganhador do Nobel em 1968. Há russos menos conhecidos sendo também traduzidos, como Alexander Afanássiev e Ievguêni Zamiátin.

É tudo muito bom. Mas não consigo deixar de notar uma coisa: entre as traduções, é possível contar nos dedos os autores que não são norte-americanos ou europeus. Mesmo o número de hispano-americanos é bastante pequeno. Não é um ataque, nem tentativa de estragar a festa. Eu mesmo falo apenas línguas impostas por colonizadores e estou trabalhando na tradução de um livro alemão. Mas é um círculo vicioso. Como podemos reclamar que os do Norte não leem brasileiros ou hispano-americanos, se nós mesmos damos atenção apenas a norte-americanos e europeus? Não pude, por exemplo, identificar um único autor de língua árabe. E não estamos falando de uma língua minoritária. É a língua materna de meio bilhão de pessoas, e usada de forma litúrgica por quase 2 bilhões. É uma das seis línguas oficiais nas reuniões da Organização das Nações Unidas. Para o mercado editorial brasileiro, parece não existir. Ou será apenas uma questão de oferta e demanda? Mas onde começa o círculo? Não há a demanda, portanto não há a oferta? A literatura em geral funciona dessa forma? Qual é o papel do jornalismo cultural, do mercado editorial, da crítica e da tradução nisso tudo?

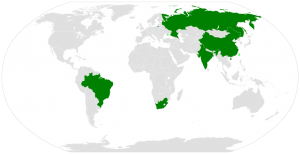

É possível que seja a dificuldade da tradução. Há menos tradutores do árabe do que tradutores do inglês. Mas mesmo os grandes autores árabes francófonos parecem distantes das nossas conversas. Precisamos então encarar o fato de que há simplesmente menos interesse de nossa parte por literaturas, culturas e línguas que não sejam as da América do Norte e da Europa. Se este é o fato, como vamos reclamar que o o público do norte apenas leia os seus autores, se nós mesmos apenas lemos norte-americanos e europeus? E esse desinteresse parece ser identificável em todas as camadas da República. Dos leitores àqueles que deveriam estar à frente da cultura na posição geopolítica do país. Pensem nisso: desde 2009, quando houve a primeira reunião oficial do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), com Luiz Inácio Lula da Silva, Dimitri Medvedev, Manmohan Singh e Hu Jintao em Yekaterimburgo, na Rússia, e desde a chegada da África do Sul, formando o BRICS, quais esforços foram feitos para uma maior aproximação cultural entre os países? Estamos falando de cinco das maiores nações do mundo, com laços diplomáticos de união. Algum encontro de escritores dos cinco países? Uma antologia dos poetas modernos, de cada país, lançado em cada um dos outros? Não que eu saiba. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam sabendo muito bem qual é a importância de sua língua oficial, de sua literatura, e de sua cultura em geral para a manutenção de seus interesses econômicos e geopolíticos. Nós que o digamos. Não paramos de lê-los.

Dezesseis histórias de um brasileiro

Nesta segunda-feira, fui a uma região de Berlim que frequento pouco, logo à saída da estação de metrô do Märkisches Museum. Todas as vezes que fui à Wallstrasse, tinha um objetivo específico: visitar a Embaixada do Brasil que fica ali, naquela rua, para resolver alguma questão burocrática. Logo diante do metrô, está também a Embaixada do Congo, e mais à frente as embaixadas de Angola e da Austrália. Mas, naquela noite, entrei pelo estacionamento de uma escola no número 32 até chegar a um pátio interno onde fica a TheaterHaus Mitte. Havia sido convidado pelo ator e encenador brasileiro Leonel Henckes a assistir ao seu espetáculo 16 Stories Towards Me, com direção de Christina Kyriazidi.

Nesta segunda-feira, fui a uma região de Berlim que frequento pouco, logo à saída da estação de metrô do Märkisches Museum. Todas as vezes que fui à Wallstrasse, tinha um objetivo específico: visitar a Embaixada do Brasil que fica ali, naquela rua, para resolver alguma questão burocrática. Logo diante do metrô, está também a Embaixada do Congo, e mais à frente as embaixadas de Angola e da Austrália. Mas, naquela noite, entrei pelo estacionamento de uma escola no número 32 até chegar a um pátio interno onde fica a TheaterHaus Mitte. Havia sido convidado pelo ator e encenador brasileiro Leonel Henckes a assistir ao seu espetáculo 16 Stories Towards Me, com direção de Christina Kyriazidi.

Apenas 16 pessoas podiam assistir a cada apresentação e, ao chegar à sala do espetáculo, com 16 cadeiras dispostas pelo palco e destinadas à plateia, algo do conceito começou a delinear-se, antes mesmo que Henckes entrasse em cena. A apresentação era conduzida em português, com legendas em inglês numa tela. Como eu era o único brasileiro presente, o ator pediu que eu me sentasse na cadeira que ficava de costas para a tela.

A partir dali, Henckes tomava sua própria cadeira, posicionava-se à frente de uma das pessoas na plateia, e começava a narrar, para aquela pessoa, uma de suas dezesseis histórias. Todas eram histórias pessoais, retiradas de sua própria vida. Uma conversa com o avô; o momento com a mãe, quando ele estava prestes a deixar o Rio Grande do Sul a caminho da Bahia, onde estudaria; o começo, meio e fim de um relacionamento, que ele chamou de seu primeiro amor; a relação com o pai, com o irmão, um encontro desagradável (como costuma ser) com a polícia brasileira. Histórias corriqueiras na sua forma, mas individuais em seu conteúdo. Conversas, brigas, revelações e declarações que ocorrem em vários lares brasileiros, mas com suas pequenas variações decorrentes de nossas embrenhadas tramas e tramoias religiosas, raciais, sexuais. Com um mínimo de recursos cenográficos, Henckes apresentava sua experimentação: em recursos narrativos, em dispositivos de comunicação e contato afetivo.

Em uma das vinhetas narrativas, o espectador que ouvia a história sobre o primeiro amor do ator, e o subsequente fim deste, estava claramente emocionado, disfarçava os olhos mareados. Era uma maneira muito mais sutil de trazer o espectador para dentro da cena, sem o arrastar gritando para o palco. A plateia já estava no palco, e a peça era o que narrava Henckes, mas principalmente o que ocorria entre o ator e a plateia.

É um espetáculo simples e bonito, que me fez pensar muito no início da própria linguagem e de como surgiram todas essas sofisticadas formas e gêneros artísticos sobre os quais temos tantas teorias hoje. Não terá sido primeiro assim, um grupo de pessoas à noite, recontando histórias da tribo e dos antepassados, que nossas primeiras formas de poesia, teatro e narrativa surgiram? Não terão sido nas primeiras reuniões dessa forma, ao redor de uma fogueira ou dentro de uma caverna, há milhares de anos, que nossas primeiras palavras começaram a ser inventadas, para poder seguir com a narração? Neste aspecto, as histórias de Henckes passam a não ser mais suas, para se tornarem as histórias das pessoas ali também, que não podem deixar de pensar no momento em que elas próprias largaram a mãe chorando em casa e partiram, numa conversa com os próprios avós, em suas próprias noções de casa, comunidade, país.

Se você estiver em Berlim, Henckes apresenta o trabalho mais duas vezes na cidade, nestes 11 e 12 de janeiro, n’A Livraria (Torstrasse 159), às 19h. Mais informações abaixo:

16 Stories Towards Me

Sinopse: 16 cadeiras, 16 espectadores, 16 histórias. Um homem encara os seus olhos. 16 histórias entre vocês. As histórias que fizeram ele o que ele é hoje. Anedotas infantis, segredos de família, o primeiro amor, passado diaspórico e viagens do futuro. Memórias esporádicas, verdade ou ficção, persistem entre a necessidade de revelar e a vontade de esconder. Quantas das minhas histórias você precisa conhecer para chegar a me conhecer?

Ficha Técnica

Direção: Christina Kyriazidi

Atuação: Leonel Henckes

Dramaturgia: Christina Kyriazidi e Leonel Henckes

Música ao vivo: Ismael Martínez Ferrer

Assistente e consultora: Julia Lehmann

Serviço:

11 e 12/01/2017 – 19h

A Livraria Berlin (Torstrasse, 159)

Ingressos: € 7

A performance comporta apenas 16 espectadores.

Mais informações: www.16storiestowardsme.com

Reserve seu lugar antecipadamente pelo e-mail: leonelhenckes@hotmail.com

A irresponsabilidade com a língua: sobre a campanha desastrosa do Ministério dos Transportes

Há alguns dias deparei-me nas redes sociais com o primeiro cartaz da nova campanha do Ministério dos Transportes, que busca ensinar o público a evitar comportamentos de risco ao volante – como falar ao telefone. Este primeiro cartaz mostrava uma mulher jovem, com um cão ao colo, e em letras garrafais: “Quem resgata animais na rua pode matar”, seguido, em letras pequenas, do objetivo da campanha “Não use o celular ao volante” e encerrando com esta pérola: “Gente boa também mata”. A campanha parecia uma daquelas ideias estapafúrdias de publicitários que em algum momento são descartadas ainda no processo de sugestões por alguém com um mínimo de responsabilidade, mas a campanha havia seguido e ali estava. Paga, impressa, distribuída pelas ruas das cidades brasileiras. Um desperdício de dinheiro público, se pensarmos como tudo ali é incompetente: o uso da diagramação, o salto interpretativo que exige para uma campanha de rua. Uma coisa talvez com pé, mas completamente sem cabeça. Mas então passamos da incompetência da campanha à sua irresponsabilidade. Às implicações da verdadeira estupidez política da campanha. Dias atrás, uma chacina em Campinas custara a vida de 12 pessoas, com os grandes jornais reproduzindo a mensagem misógina e violenta do assassino. A campanha certamente fora pensada antes disso, mas qualquer cidadão de olhos abertos deveria saber que aquela chacina não é algo infrequente no país. E ali estava a foto de uma mulher, numa campanha com tamanha inconsequência num país com números vergonhosos de violência de gênero.

Há alguns dias deparei-me nas redes sociais com o primeiro cartaz da nova campanha do Ministério dos Transportes, que busca ensinar o público a evitar comportamentos de risco ao volante – como falar ao telefone. Este primeiro cartaz mostrava uma mulher jovem, com um cão ao colo, e em letras garrafais: “Quem resgata animais na rua pode matar”, seguido, em letras pequenas, do objetivo da campanha “Não use o celular ao volante” e encerrando com esta pérola: “Gente boa também mata”. A campanha parecia uma daquelas ideias estapafúrdias de publicitários que em algum momento são descartadas ainda no processo de sugestões por alguém com um mínimo de responsabilidade, mas a campanha havia seguido e ali estava. Paga, impressa, distribuída pelas ruas das cidades brasileiras. Um desperdício de dinheiro público, se pensarmos como tudo ali é incompetente: o uso da diagramação, o salto interpretativo que exige para uma campanha de rua. Uma coisa talvez com pé, mas completamente sem cabeça. Mas então passamos da incompetência da campanha à sua irresponsabilidade. Às implicações da verdadeira estupidez política da campanha. Dias atrás, uma chacina em Campinas custara a vida de 12 pessoas, com os grandes jornais reproduzindo a mensagem misógina e violenta do assassino. A campanha certamente fora pensada antes disso, mas qualquer cidadão de olhos abertos deveria saber que aquela chacina não é algo infrequente no país. E ali estava a foto de uma mulher, numa campanha com tamanha inconsequência num país com números vergonhosos de violência de gênero.

Hoje vi um segundo cartaz com a foto de um jovem negro, e novamente em letras garrafais: “O melhor aluno da sala pode matar”, para então, em letras pequenas, recomendar que se respeite o limite de velocidade. Aqui, somos obrigados a pausar e tentar imaginar que pessoas realmente sentaram-se ao redor de uma mesa em uma agência de publicidade do país e tiveram estas ideias, e que a ninguém presente tal raciocínio pareceu de estupidez e irresponsabilidade políticas gritantes. Que estas ideias mais tarde foram expostas mais uma vez em Brasília, no Ministério dos Transportes, e que de novo ao redor de uma mesa, numa conversa regada a cafezinho (também pago com dinheiro público) em nenhum cérebro soou o alarme. Num país em que jovens negros são mortos com uma frequência horrorizante, num país que ainda tenta maquiar seu racismo institucional, em uma República racista que vê sempre jovens negros como perigosos, as pessoas (ir)responsáveis pela agência Nova/SB e pela publicidade no Ministério dos Transportes foram capazes de brindar a população brasileira estas demonstrações – repito – de estupidez e irresponsabilidade políticas.

Só uma coisa se compara à estupidez política da Agência Nova/SB: seu cinismo em ainda tentar angariar mais publicidade para si, retuitando críticas ferrenhas à campanha e usando memes engraçadinhos como respostas a elas. Em seu “Código de ética” publicado em sua página, a agência afirma que “Nenhum empregado ou potencial empregado receberá tratamento discriminatório ou qualquer forma de assédio, intimidação ou qualquer conduta inapropriada em consequência de sua personalidade, raça, cor de pele, origem étnica, nacionalidade, posição social, idade, religião, identidade de gênero, orientação sexual, estética pessoal, condição física, mental ou psíquica, estado civil, opinião, convicção política, ou qualquer outro fator de diferenciação individual.” Pois bem. É louvável que a agência tenha esta preocupação em seu código de ética, mas ela infelizmente demonstrou insensibilidade explícita aos aspectos discriminatórios desta campanha. Todos nós cometemos erros, e posso imaginar as dificuldades financeiras que aceitar e consertar erro de tamanha dimensão podem implicar. Mas esta campanha precisa ser retirada das ruas das cidades brasileiras. É inaceitável que mulheres, cidadãs, e também os cidadãos negros que pagaram por esta campanha tenham que ser sujeitados a tal irresponsabilidade política. A língua não é bem privado, é um bem de toda uma comunidade. Aí reside a exigência de sensibilidade e responsabilidade políticas em seu uso: pelo Governo, por agências publicitárias, por escritores e poetas, por qualquer um andando pelas ruas da República Federativa do Brasil.

Começo e continuação do ano

Há alguns anos, num “reveião” passado, um amigo me disse: “Ora, é apenas outro dia.” Eu me lembro de dizer a ele que não subestimasse comportamentos ritualísticos. A passagem de ano nos dá a todos a sensação de recomeço, de novas chances. Faz-se a resolução de mudança na própria vida e tenta-se chegar à mudança com um tiquinho mais de afinco. Mesmo que apenas sensação de recomeço, é provável que ela seja mais essencial do que imaginamos para sobrevivermos aos golpes de sempre. Não subestimo a coisa, ainda que este ano tenha sido particularmente difícil entrar no clima de renovação. Ontem, quando me perguntaram como ia meu ano novo, respondi que não tinha ainda a sensação de ano novo. Parecia apenas um ano longo. Todo pela frente.

O ano passado foi particularmente difícil. Mas a verdade é que muito do que aconteceu no ano passado será sentido de verdade apenas neste. Segurem-se nas cadeiras. Não preciso mencionar os acontecimentos políticos de 2016 aos quais me refiro, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que parecem dividir-nos a todos em dois grupos distintos. É possível que esta polarização apenas cresça este ano. Em seu poema “Lamento do historiador”, o alemão Heiner Müller descreve como o historiador romano Tácito reclama dos tempos de paz em um de seus livros, que não lhe davam material para escrever grandes sagas imperiais, e desculpava-se junto a seus leitores. O alemão encerra seu poema: “Eu, por minha vez, dois mil anos depois dele, / Não preciso desculpar-me e não posso / Queixar-me da falta de bom material.”

Enquanto celebrávamos dos dois lados do Atlântico, um ataque terrorista acontecia em Istambul, e uma chacina horrenda ocorria em Campinas. Há qualquer ligação entre as duas? Como poderia? Istambul, Campinas. Talvez nossas violências sexuais, religiosas e raciais tenham matriz comum? Este é um ano de aniversários auspiciosos. Centenário da Revolução Russa. Neste clima de polarização, tenho medo de como isso será discutido. A julgar pelas reações em torno da morte de Fidel Castro, temo que muito será dito por pura pirraça intelectual, cada lado querendo ofender o outro um pouco mais. É o ano ainda de do aniversário de 10 anos da morte de uma poeta ainda desconhecida do público, que comanda porém minha imaginação com o pouco mais de uma dezena de poemas que conhecemos: Hilda Machado (1952-2007). Espero conseguir editar seu trabalho este ano. São dela estes versos que vêm a calhar num começo de janeiro:

“feliz ano novo

bem-vindo outro

como é que abre esse champanhe

como se ri”

Infelizmente, o ano mal começou e já nos brindou também com a morte de um intelectual admirável: o romancista, poeta e crítico de arte John Berger (1926-2017). Seu famoso programa “Ways of Seeing” para a BBC é mais do que recomendável a quem não o conhece, e pode ser visto na íntegra na Rede. Aos 90 anos, porém, ele já tinha nos dado provavelmente mais do que merecíamos. Vínhamos pedindo que 2016 acabasse logo como se fosse alta temporada de morte. Mas quando acaba a temporada de morte e de nascimento? É que os nascimentos só são descobertos muito mais tarde. A morte não precisa de ajuda publicitária. Por isso, encerro com este pequeno poema de John Berger que traduzi hoje de manhã, mas o dedico aos poetas que estão nascendo nestes dias ao redor do mundo.

“Outubro”

Talvez Deus seja como os contadores de histórias

que amam os frágeis mais

do que os fortes

os vitoriosos menos

do que os abatidos.

De qualquer forma

num outubro fraco e tardio

a floresta queima

com a luz do sol

do verão inteiro que se foi.

Feedback