Chalámov: testemunha do terror soviético

A literatura russa tem uma recepção respeitável no Brasil, assim como em outros países ocidentais. Escritores como Fiódor Dostoiévski e Leon Tolstói fazem parte da formação de leitores brasileiros interessados no chamado cânone mundial. Púshkin é conhecido ao menos em parte, e Tchékov tem seus contos lidos e suas peças encenadas. Graças aos esforços de tradutores como Boris Schnaiderman, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, os poetas mais importantes da chamada Era de Prata da poesia russa, assim como alguns outros do pós-guerra são admirados no país – tendo sido incluídos na antologia Poesia Moderna Russa, organizada pelo trio.

O Prêmio Nobel de Literatura a Alexander Soljenítsin, em 1970, e a Joseph Brodsky, em 1987, fizeram dos dois os mais famosos autores russos do pós-guerra, e ambos são também razoavelmente conhecidos no Brasil. Suas biografias dão o tom do que sabemos ou imaginamos saber sobre o que significava ser um escritor dissidente na antiga União Soviética, após as tragédias que circundam as biografias de poetas como Blok, Gumiliév, Khlébnikov e Maiakóvski ao longo da década de 1920. Tal atmosfera foi captada de forma genial na monografia de Roman Jakobson, A Geração que Desperdiçou seus Poetas (1930), escrita antes de a tragédia tornar-se ainda maior e mais irreparável, com as mortes de Mandelshtam no Gulag, em 1938, e o controverso suicídio de Marina Tsvetáieva, em 1941, visto por alguns como assassinato político.

A experiência do Gulag, sigla da agência governamental que administrava os campos de trabalho forçado e pela qual ficou conhecido o sistema, teve em Soljenítsin uma de suas mais contundentes testemunhas. A leitura de Um dia na vida de Ivan Denisovich (1962) nos provê as imagens literárias mais conhecidas daquele horror.

A experiência do Gulag, sigla da agência governamental que administrava os campos de trabalho forçado e pela qual ficou conhecido o sistema, teve em Soljenítsin uma de suas mais contundentes testemunhas. A leitura de Um dia na vida de Ivan Denisovich (1962) nos provê as imagens literárias mais conhecidas daquele horror.

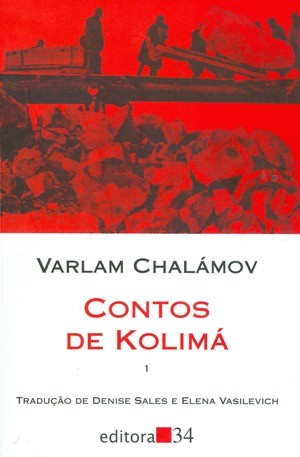

Agora, a publicação no Brasil do primeiro volume dos Contos de Kolimá, de Varlam Chalámov (1907-1982), traz ao país outro grande escritor e testemunha do terror que foi o regime de Stálin [Contos de Kolimá, volume 1, tradução de Denise Sales e Elena Vasilevich. São Paulo: Editora 34, 2015].

A um leitor brasileiro em plenos trópicos, talvez seja impossível compreender a geografia, a flora e o clima que povoam relatos como os de Chalámov. Sibéria, estepe e neve talvez nos pareçam imagens tão distantes, literárias e exóticas quanto parecerão a um leitor russo de Graciliano Ramos as aflições de suas personagens em Alagoas, sertão e seca. Mas, se há um autor que consegue pela secura de gelo de seu estilo nos transportar ao vazio que congela e consome as almas desses homens perdidos em plena Sibéria, estepe e neve, este autor é Chalámov.

“Todos os sentimentos humanos, amor, amizade, inveja, generosidade, misericórdia, sede de glória, honestidade, desapareciam junto com a carne que perdíamos ao longo do jejum prolongado. Na camada muscular insignificante que ainda restava sobre nossos ossos, que ainda nos dava a possibilidade de comer, de nos mover, respirar, cortar lenha, pegar a pá e jogar pedras e areia no carrinho de mão e inclusive de empurrar o carrinho pela interminável trilha de madeira até a galeria da mina de ouro e pela estreita estrada de madeira até o equipamento de lavagem, nessa camada muscular acomodava-se apenas raiva, o sentimento humano mais duradouro”, escreve o russo no conto Ração seca.

Aqui, economia de meios e o que poderíamos chamar de um minimalismo realista de descrição não são meras escolhas estilísticas. Nos campos do Gulag, não há espaço para metáforas e epifanias, ou qualquer tipo de lirismo. Há apenas o homem em toda a pobreza de seu organismo. A secura e o realismo da escrita de Chalámov são a única maneira honesta de tratar daquele horror vazio, daquela tragédia átona diária no gelo, daqueles esforços de um Sísifo que nunca sabe por que carrega pedras montanha acima. É uma secura de caráter tanto estético quanto ético – algo que se poderia dizer também da secura em Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto. Mas, nos contos perturbadores de Chalámov, não é a pedra seca do sertão que entranha a alma e a ensina, mas as pedras geladas no chão do permafrost siberiano.

Lançado na excelente Coleção Leste da Editora 34, que vem trazendo ao público brasileiro não apenas novas traduções de autores já conhecidos, como Dostoiévski e Gógol, mas também apresentando autores sem recepção no país, como Sigismund Krzyzanowski e Anton Makarenko, este primeiro volume dos Contos de Kolimá será seguido pelos outros cinco. Estes são: A margem esquerda, O artista da pá, Ensaios sobre o mundo do crime, A ressurreição do lariço e A luva, ou KR-2. Cada um ficou a cargo de tradutores diferentes, completando o painel caleidoscópico deste épico em fragmentos de Chalámov – autor que certamente entrará para o rol dos russos a nos educar sobre os terrores das guerras políticas do século 20.

Faço votos de que uma antologia dos poemas do russo – também poeta fenomenal – esteja planejada para a empreitada da Editora 34 e de seus tradutores. Caminhando com o volume em meu bornal pelas ruas geladas de Berlim, sou tomado por compaixão por aqueles infelizes, mas fico perturbado com as implicações do que narra Chalámov: de que até mesmo essa compaixão é um luxo de quem está aquecido por agasalhos e com o estômago cheio. Lemos este livro memorável – que estranhamos por sua realidade impensável e seu cenário estrangeiro e desconhecido –, agasalhados e nutridos. Acompanhamos os dias desses prisioneiros à beira da hipotermia, para os quais luxo é uma sopa não rala, e saímos dele também com o pensamento nos que perduram ainda hoje em prisões de Sísifos pelo mundo.

150 anos de Euclides da Cunha

“O planalto central do Brasil desce, nos litorais do Sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares; e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas.” (Euclides da Cunha, Os Sertões, 1902)

“O planalto central do Brasil desce, nos litorais do Sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares; e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas.” (Euclides da Cunha, Os Sertões, 1902)

Assim começa um dos livros mais estranhos e belos deste país de escritores de vidas curtas, trágicas, que nos deixam muitas vezes uma única obra prima, talvez falha, marcada por seu tempo (como deveria ser, de qualquer forma), mas que também ainda nos apontam caminhos, dão-nos pistas de onde erramos. Euclides de Cunha teria completado hoje 150 anos. Considerado um catatau difícil, talvez alguém estranhe se eu disser que se trata também de uma das leituras mais febris que já fiz nesta vida. Mas é o que foi, para mim, ao abrir aquela primeira página da primeira parte, “A Terra”, num ônibus que me levava da antiga capital do Império e da primeira República do Brasil, o Rio de Janeiro, às cidades portuguesas de Minas Gerais e destas mais tarde para a primeira capital do território, Salvador, numa viagem pelos litorais e interiores. Costas, cabeças e intestinos do país do qual sou cidadão. Um trem de Belo Horizonte a Vitória, que não sei se ainda carrega passageiros, levava também carvão. Cheguei dos intestinos do país a suas costas com a cara e o livro pretos de pó queimado da terra.

Falar sobre Euclides da Cunha é falar sobre Os Sertões, é falar sobre a transição do Império à República, sobre capital e interior, dualidades que sempre nos surgem na cabeça ao pensar sobre “esta terra de feracidades excepcionais”, como escreveu Manuel Bandeira no poema O cacto, cacto que evocava “o seco Nordeste, carnaubais, caatingas”. Pensar em Euclides da Cunha, escritor do Rio de Janeiro em pleno sertão, é pensar sobre os dois Brasis que se encaram em determinados momentos da história e se estraçalham um ao outro, com um lado vitorioso, ao menos até agora, sempre o mesmo. Naquele momento, os dois lados eram propostos como “A rua do Ouvidor e as caatingas”, ou, como escreve Euclides da Cunha: “A rua do Ouvidor valia por um desvio das caatingas. A correria do sertão entrava arrebatadamente pela civilização adentro. E a guerra de Canudos era, por bem dizer, sintomática apenas. O mal era maior. Não se confinara num recanto da Bahia. Alastrara-se. Rompia nas capitais do litoral.”

Há pouco tempo, revi com um amigo o filme Capote (2005), com aquela atuação genial de Philip Seymour Hoffman no papel de Truman Capote durante a escrita de seu livro In Cold Blood (1966), no qual o americano pretendia inventar um novo gênero, a non-fiction novel. Ao ver o filme pela primeira vez, pensei: “Mas já não tinha Euclides da Cunha inventado o gênero com Os Sertões?” Contudo, se no livro de Capote um crime isolado no interior dos Estados Unidos assume proporções épicas, de caráter investigativo da alma nacional, de duas Américas que se encontravam e encaravam de forma violenta numa noite de novembro de 1959, em Os Sertões, temos o relato de uma guerra civil, a sangue frio e quente, a mais violenta de nossa história, na qual uma cidade inteira foi dizimada. Era o ano de 1896, 1897, República recém-instaurada, e, como fanáticos positivistas, as forças republicanas encontravam-se e digladiavam-se no sertão com aqueles que viam como fanáticos religiosos de forças monarquistas.

Euclides da Cunha partiu, contratado pelo jornal O Estado de S. Paulo, como correspondente de guerra, após seus primeiros artigos sobre o conflito, intitulados A nossa Vendeia. Já se tratava de um indício da posição republicana do escritor, ao comparar Canudos às forças contrarrevolucionárias da Vendeia, após a Revolução de 1789, durante a Primeira República Francesa. Positivista, militar de carreira, republicano convicto, foi com esse espírito que Euclides da Cunha partiu para a guerra, convencido da legitimidade da posição do governo federal.

No entanto, alguns anos depois de testemunhar o massacre da população de Canudos pelas forças republicanas, a meditação do escritor sobre “A Terra”, “O Homem” e “A Luta” daquela região em Os Sertões – livro que escreveu em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, onde trabalhava como engenheiro na construção de uma ponte – tornou-se o nosso épico antiépico. Pois, se a épica é formada pelos mitos de fundação de uma nação, Os Sertões é muito mais o relato de nossa “findação”: olhando para ele agora, após mais de um século, vê-se que “A rua do Ouvidor e as caatingas” continuam de costas uma para a outra, como Brasis que não se entendem e seguem se estraçalhando nas ruas das capitais do país.

“O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão”, profetizou essa figura estranhíssima da nossa história, Antônio Conselheiro, que eu próprio, homem de São Paulo, talvez jamais possa verdadeiramente compreender. Mas se olhamos com atenção, como Euclides da Cunha o fez, para a terra, o homem e a luta, chegamos mais próximos das reivindicações daquela população da grande cidade inoficial do país, uma capital às avessas, Canudos. Cidade que hoje está alagada por um açude, deixando a cruz de sua catedral à vista em períodos de seca. As calotas polares derretem-se. Talvez não tenha previsto Antônio Conselheiro que é a Rua do Ouvidor que um dia virará mar. Das ingerências da República, já se garantiu que de Mariana à foz do Rio Doce no Atlântico, parte do interior se transformasse em mar de lama.

O desacordo ortográfico

Sobre língua não se legisla. Quando isso ocorre, é sempre um ato de cima para baixo, ordens do topo da pirâmide para o povo na areia escaldante, e ocorre com frequência num contexto de dominação e incompreensão das diferenças que enriquecem nossa fala.

Um dos primeiros atos dessa natureza no Brasil foi o do Marquês de Pombal, que baniu em 1758 a língua geral paulista, derivada do tupi e que se falava em São Paulo, por exemplo, tornando a língua portuguesa obrigatória na colônia. O nheengatu é a única das línguas crioulas que sobreviveu, sendo falada ainda hoje no norte do país.

Não, este não é um texto de um Policarpo Quaresma, que gostaria de ver o tupi como língua oficial do país. Eu certamente teria gostado muito de ter crescido bilíngue, falando o português e o tupi ou uma das línguas crioulas derivadas deste, como a língua geral paulista ou o nheengatu. Como teria sido nossa relação com a terra e com os povos nativos que nos formaram se isso tivesse ocorrido? Talvez a pergunta de Oswald de Andrade siga válida: “Tupy or not tupy, that is the question.”

Estou certo de que muitos gostam de pensar que não há outros escritores que amem a língua portuguesa tanto quanto ele ou ela. Eu tenho um prazer imenso em falá-la. Quando faço leituras públicas dos meus textos, algumas pessoas já disseram que elas estranham a forma como leio, por articular demais as sílabas. Eu articulo mesmo. Gosto de cada som, de ir do alto ao baixo na língua – tanto neste conjunto de signos como com o órgão que escondo entre os dentes.

Na linda canção Língua, Caetano Veloso o diz bem: “Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões / Gosto de ser e de estar / E quero me dedicar a criar confusões de prosódia / E uma profusão de paródias / Que encurtem dores / E furtem cores como camaleões / Gosto do Pessoa na pessoa / Da rosa no Rosa / E sei que a poesia está para a prosa / Assim como o amor está para a amizade / E quem há de negar que esta lhe é superior? / E deixe os Portugais morrerem à míngua /’Minha pátria é minha língua’ / Fala, Mangueira! Fala!”

A relação do brasileiro com a língua portuguesa me parece bastante única dentro do contexto pós-colonial. Não sei como é isso em países como Angola e Moçambique, onde as guerras de independência ainda estão frescas na memória. Queria ouvir todos. Sim. Fala, Mangueira. Fala, Mooca. Mas falem conosco também, Alfama e Baixa. Falem conosco, Kikolo e Panguila. Precisamos de todos.

Meu primeiro contato com acordos ortográficos foi em volumes antigos de poetas como Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles – aquelas primeiras edições da Nova Aguilar de suas obras completas, em capa dura e papel-bíblia. Aquelas “flôres” e “fôrmas”, “seqüências” e “ungüentos”, assim mesmo, com tils e tremas. Lembro-me de, ainda criança, ter perguntado a um adulto, já não me lembro quem, por que não tínhamos K, Y e W na língua portuguesa. A explicação me pareceu bastante plausível: porque o C, o I e o V já cumpriam as mesmas funções fonográficas e não tínhamos um som específico para aquelas.

Precisamos realmente de outro acordo ortográfico, e os motivos para esse novo acordo são plausíveis? Algum leitor brasileiro algum dia teve problemas ao ler edições portuguesas de poetas como Fernando Pessoa e Mário Cesariny? E o que fazer com os poemas de Mário de Andrade, por exemplo? Pessoalmente, não acho que o acordo seja uma tragédia. Mas temo os problemas maiores neste campo mesmo da escrita, onde ainda há tanto racismo, ignorância e mentalidade colonialista. Parece-me simplesmente um desperdício de energia e recursos, uma demonstração de incompreensão da língua justamente por aqueles que querem legislar sobre ela.

Uma ortografia unificada não vai mudar nossas diferenças sintáticas e nossos vocabulários cheios de marcadores históricos – lembretes de quanto sangue e quanto sofrimento esta língua linda custou às colônias. E ainda assim a amamos. E quanto. Cheguei a ler que acreditam que este acordo unificando as línguas trará mais prestígio internacional a ela. Quanta baboseira, vendo a maneira como tratam a literatura em nossos países. Prestígio à língua portuguesa traz a reputação internacional de Fernando Pessoa. A febre que os livros de Clarice Lispector estão causando no mundo anglófono – mundo que, por sinal, não tem um acordo ortográfico unificando-o.

A briga sobre o mais recente acordo ortográfico vai continuar e, infelizmente, em muitos casos pelos piores motivos. Li textos a respeito que apenas pingavam de racismo velado e aquela velharia da mentalidade colonialista. Não precisamos de puristas, e vejo purismo por vezes tanto nos que defendem e atacam o novo acordo. Portugueses vão continuar não lendo brasileiros, brasileiros vão continuar não lendo moçambicanos, e assim por diante. Acreditar que um acordo ortográfico vá mudar isso ou que seja realmente um primeiro passo necessário mostra que continuamos sendo regidos por bacharéis.

Porque acordo ortográfico nenhum vai ajudar um leitor brasileiro a entender o que um poeta angolano quer dizer com “mulemba” ou um leitor português a entender o que um poeta brasileiro quer dizer com “macambira”, assim como eu próprio levei tempo para descobrir o que eram “osgas” nos poemas de Adília Lopes, e, ao descobrir, enriqueci minha lusofonia. Entretanto, é necessário ter acesso à língua comum, mas diferente.

Estes dias peguei-me perguntando o que Elomar Figueira Mello quer dizer com “futuca a tuia” em uma de suas canções. E que tristeza é abrir uma edição recente de Mensagem, de Fernando Pessoa, e ver que corrigiram sua ortografia propositalmente antiga! Enlouqueceram, bacharéis? Que baixaria. Vão querer me corrigir ao pedir “a bença” para a minha vó morta? Precisamos deixar de ignorãça, meu povo. Cadê, quedê ou onde é o encontro anual entre escritores lusófonos? Um ano em Lisboa, outro em Luanda, depois em Maputo, e no Rio de Janeiro, passando por Bissau e aquela capital de lindo nome, Praia.

Os esforços não seriam muito mais válidos para nos unir? Por que a tal comunidade não começa a publicar e distribuir gratuitamente volumes de poetas de cada país lusófono em cada um dos países lusófonos? Ou é tudo apenas para ajudar editoras a vender seus xaropes? Ora, sem saber o que exatamente quero dizer, mas confiando no poeta, conclamo os falantes da língua portuguesa: “futuca a tuia, pega o catadô, vâmu plantá feijão no pó.”

Feedback