Das pequenas editoras com grandes projetos: Chão da Feira

A notícia do mundo editorial mais discutida nos últimos meses foi o fechamento da Cosac Naify, anunciado de forma intempestiva por seu fundador, Charles Cosac, em entrevista e matéria do jornal O Estado de S. Paulo [”Referência no mercado por livros de arte de luxo, Cosac Naify fecha as portas”, Estadão, 01.12.2015]. No dia anterior, um livro da editora, Tempo de espalhar pedras, de Estevão Azevedo, havia ganhado o Prêmio São Paulo de Literatura. A notícia levou a várias discussões sobre o estado do mercado editorial brasileiro, a relação de editoras e livrarias, a situação da política cultural dos governos atuais. Sem querer me entregar ao tom apocalíptico da conversa em alguns momentos, falei a respeito neste espaço [“As portas da Cosac Naify”, DW Brasil, Contra a capa, 01.12.2015].

O fechamento de uma editora grande e prestigiada assustou alguns, mostrando que, ao contrário de bancos, não há editoras “too big to fail”. Mas um dos efeitos interessantes da discussão foi voltar a atenção ao que estavam fazendo editoras alternativas e de pequeno porte. Na revista Continente, por exemplo, Gianni Paula de Melo publicou um artigo [“O nicho das pequenas editoras”] discutindo algumas delas, como a Rádio Londres, dedicada à ficção estrangeira, a Luna Parque, dedicada à poesia, a Carambaia, a Mundaréu, a Relicário Edições e ainda a Chão da Feira, sobre a qual me debruço neste texto.

Com base em Belo Horizonte e capitaneada por Maria Carolina Fenati, Júlia de Carvalho Hansen, Luísa Rabello e Cecília Rocha, nos últimos meses o selo lançou algumas publicações excelentes. Para começar, o segundo número de sua revista Gratuita. Em dois volumes, a revista traz textos de ficção, poemas e ensaios de brasileiros e portugueses como Victor Heringer, Maria Filomena Molder, Carlos Trovão, Miguel Cardoso, Reuben da Rocha, Patrícia Lino e Marcos Siscar, assim como traduções para textos de Paul Celan, Heinrich Böll, Pablo Palacio, Maria Sabina, Hisayasu Nakagawa, Ghérasim Luca, Juan José Saer, entre muitos outros textos impactantes. Foi um dos melhores números de revista literária que li nos últimos tempos.

Além da revista, saíram livros de dois dos maiores poetas lusófonos vivos. Um deles é a reedição de Sibilitz, de Leonardo Fróes (lançado originalmente em 1981), um livro híbrido com textos em prosa e poemas, entre os quais alguns de seus já clássicos, como “Justificação de Deus”. A reedição traz um prefácio de Reuben da Rocha. Junta-se aos esforços de críticos e poetas contemporâneos que vêm chamando a atenção para a obra deste grande poeta brasileiro, que voou por tempo demais abaixo dos nossos radares.

O outro volume reúne dois livros do grande poeta português Alberto Pimenta: Marthiya de Abdel Hamid segundo Alberto Pimenta, publicado originalmente em Portugal em 2005, que trata da invasão e guerra do Iraque, e Indulgência Plenária, de 2007, que aborda o assassinato de Gisberta Salce, uma transexual brasileira, na cidade do Porto há 10 anos. O lançamento levou ainda ao evento “Transfobia e literatura: Gisberta Salce e ‘Indulgência Plenária’ de Alberto Pimenta”, no dia 14 deste mês, na Casa do Povo em São Paulo. Em memória da brasileira espancada e violentada por 14 adolescentes na cidade do Porto, e do racista e transfóbico circo midiático com que o assassinato foi tratado. O evento contou com a presença da transfeminista Daniela Andrade, do poeta Leonardo Gandolfi, professor de Literatura Portuguesa na Unifesp e do poeta e crítico Pádua Fernandes, estudioso da obra de Alberto Pimenta.

Os próximos lançamentos são dois livros do português Daniel Faria, Explicação das Árvores e de Outros Animais e Homens que são como Lugares mal Situados, lançados em Portugal em 1998, um ano antes da morte acidental e prematura do jovem português no Mosteiro Beneditino de Singeverga, onde era noviço. Daniel Faria é um autor de certo culto em Portugal e entre alguns iniciados brasileiros, e esta é a primeira vez que seus livros são editados no país.

Por fim, gostaria de encerrar mencionando o belo livro de Júlia de Carvalho Hansen lançado há pouco pela editora, Seiva Veneno ou Fruto (Belo Horizonte: Chão da Feira, 2016). Conheci o trabalho da autora em 2011, quando publicamos poemas seus no terceiro número impressa da revista Modo de Usar & Co. Naqueles poemas a autora paulistana, nascida em 1984, já demonstrava seu talento. Alguns deles viriam a formar seu segundo livro, alforria blues ou poemas do destino do mar (2013). Mas com este Seiva Veneno ou Fruto, eu acredito que Júlia de Carvalho Hansen, aos 32 anos agora, firma-se como uma das vozes líricas mais singulares e signicativas em sua geração. Não é sempre fácil falar de certos livros que nos causam um prazer quase instintivo, sem desfiles de teorias literárias pela cabeça justificando tal prazer. Porque o prazer não precisa de justificativas. Há um texto de Sérgio Buarque de Holanda em que discute o trabalho de Dante Milano, no qual se sai com esta formulação: “seu pensamento é de fato sua forma.” Esta mesma formulação me veio à mente ao tentar desfilar teorias sobre o prazer que me causou este livro de Júlia de Carvalho Hansen.

Mas resta o prazer, que gostaria de compartilhar com outros, recomendando-o. São destes pequenos prazeres que tecemos nossa sobrevivência. Pequeninos milagres, como foram Asmas (1982), de Ronaldo Brito, e Alba (1983), de Orides Fontela, naquela década chamada de perdida. Milagrinhos discretos. Nossa medida é pequena. Assim como na década de 90, quando as aves da propaganda gritavam a vitória dos capitais e capitães, Hilda Hilst nos deu lições de derrota digna em seus Cantares do sem nome e de partidas (1995), Waly Salomão publicou um milagrinho chamado Algaravias (1996), e Marly de Oliveira deu-nos lições também de perda, mas à sua maneira, em O mar de permeio (1997). Entre outros pequenos milagres que nos ajudam a sobreviver neste Brasil de catástrofes que se acumulam.

Sobre o politicamente correto em literatura

Em 2012 fui convidado a fazer a curadoria da oficina de tradução do Festival de Poesia de Berlim, que reuniria seis poetas brasileiros e seis poetas alemães para traduções mútuas com a ajuda de intérpretes. Os poetas brasileiros eram Horácio Costa, Jussara Salazar, Ricardo Aleixo, Marcos Siscar, Dirceu Villa e Érica Zíngano. No prefácio à antologia que nasceu da oficina, incluindo os brasileiros e seus parceiros de língua alemã (Gerhard Falkner, Christian Lehnert, Barbara Köhler, Jan Wagner, Ulf Stolterfoht e Ann Cotten), tracei alguns paralelos entre as cenas literárias brasileira e alemã. Não vou voltar a todos eles, mas uma das questões que menciono é o fato de que ambas as literaturas, surgindo em momentos de redemocratização no fim da década de 80 (fim da ditadura militar no Brasil e Queda do M uro de Berlim na Alemanha), haviam experimentado na década de 90 uma espécie de ressaca política, voltando-se para outros temas e gerando o que para alguns de nós pareceu uma despolitização do debate literário. Isso, é óbvio, refere-se à cena mais visível, aos debates na imprensa e aos autores mais prestigiados daquele momento. Seria um erro fazer disso uma narrativa generalizante, já que escritores como Sebastião Nunes e Adão Ventura seguiram com seus trabalhos, assim como surgiu um autor como Paulo Lins. Estas são impressões pessoais.

uro de Berlim na Alemanha), haviam experimentado na década de 90 uma espécie de ressaca política, voltando-se para outros temas e gerando o que para alguns de nós pareceu uma despolitização do debate literário. Isso, é óbvio, refere-se à cena mais visível, aos debates na imprensa e aos autores mais prestigiados daquele momento. Seria um erro fazer disso uma narrativa generalizante, já que escritores como Sebastião Nunes e Adão Ventura seguiram com seus trabalhos, assim como surgiu um autor como Paulo Lins. Estas são impressões pessoais.

É também portanto pessoal a impressão de que este paralelo hoje não existe mais. Se eu sinto a cena literária alemã ainda regida pela ideologia da autonomia da literatura em relação à história, o cenário literário brasileiro sofreu uma transformação. A consciência política no manejo da linguagem é central para vários autores. Poetas e prosadores como Ricardo Aleixo, Veronica Stigger, Pádua Fernandes, Angélica Freitas, Victor Heringer, Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, Bruno Brum, e tantos outros, têm-se debruçado sobre algumas de nossas gangrenas mais mal-cheirosas: nosso racismo, nosso machismo, nossa homofobia, as nossas várias outras pequenas mesquinharias que têm consequências tão devastadoras sobre o tecido social do país. Ao mesmo tempo, isso gera uma reação por parte daqueles que acreditam que o debate literário brasileiro estaria caindo, em alguns momentos, na preocupação não com uma consciência política, mas com a polidez política.

Tive uma conversa com um autor há pouco tempo, autor que respeito muito mas do qual discordo em quase tudo, sobre a questão do “politicamente correto” quando se trata da literatura. A questão, me parece, é saber diferenciar entre o politicamente correto e o politicamente consciente, já que por trás da batalha contra o “politicamente correto”, em muitos casos, sinto na verdade uma defesa da ideologia da autonomia incondicional da escrita em relação à história, uma batalha, na verdade, contra qualquer forma de ação de caráter histórico e político na literatura. Nos piores casos, sinto que a utores querem apenas seguir defendo certa visão masculina como universal.

utores querem apenas seguir defendo certa visão masculina como universal.

Em palavras claras: por que as agruras do dia-a-dia de um homem seriam universais, mas a descrição das agruras do universo da mulher são imediatamente rotuladas como “literatura feminina”? Sem mencionar que elas são, de qualquer forma, a maioria da população mundial. Por que os tormentos descritos por homens como Charles Bukowski e Jack Kerouac são Literatura, sem rótulos, mas os tormentos descritos por mulheres como Virginia Woolf e Katherine Mainsfield são Literatura feminina? Ou rotulamos tudo, ou não rotulamos nada. Se leitores homossexuais sempre foram capazes de ler os poemas de amor de um heterossexual como Vinicius de Moraes e retirar dali o que os toca e nos toca a todos, qual a dificuldade de ler os poemas de amor de um homossexual como Mario Cesariny e retirar dali o que toca a todos?

Mas há uma questão ainda mais espinhosa: por que certas catástrofes parecem tocar toda a humanidade e certas catástrofes parecem ser limitadas ao grupo que as sofre?

Meu colega e eu falamos sobre trabalhos que tiveram a coragem de olhar o “mal” e o “horror” histórico de vários momentos nos olhos. Citamos textos como o poema “Fuga da morte” de Paul Celan. Celan foi um autor que lidou com um Horror histórico, real, que tinha contexto – o genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra – vítimas e algozes que eram gente de carne e osso. E não há nas Américas um mal e um horror que precisam ser olhados nos olhos, que ainda estão entre nós e formam a fábrica de nossa sociedade, como o genocídio indígena e o sequestro e escravização genocida de milhões de africanos no nosso continente?

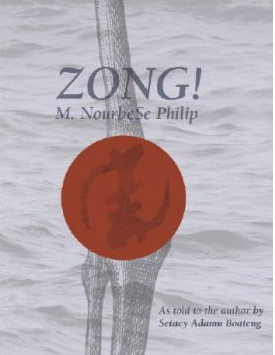

Elencar trabalhos que estejam lidando com este horror ajudaria? Não sei. Será que nós teríamos reconhecido um poema de Celan como “A Fuga da Morte” se tivéssemos sido contemporâneos de sua escrita? Sua poesia sofreu duras críticas quando surgiu. Falemos por exemplo de um dos grandes crimes de nossa doentia civilização ocidental, já mencionado: o sequestro e escravização de milhões de seres humanos do continente africano. Há o livro Zong! (2008), de M. NourbeSe Philip, que olhou este horror de frente. O livro é baseado no fato real do navio Zong e num processo jurídico de 1781, quando aquele navio negreiro lançou ao mar cerca de 140 mulheres e homens africanos, que teriam sido vendidos como escravos, simplesmente porque os traficantes perceberam que ganhariam mais dinheiro coletando o seguro da “carga” que a vendendo. O mal. O horror. Eis um exemplo de uma autora, mulher negra nascida em Trindade e Tobago, lidando com um dos capítulos mais tenebrosos da História das Américas. Sem pestanejar e sem recorrer ao esconderijo do sublime. Há também o livro La sodomía en la Nueva España (2010), de Luis Felipe Fabre, no qual o autor, homem homossexual nascido no México, parte dos arquivos da Inquisição Mexicana e um episódio específico em que homossexuais foram queimados em praça pública na Cidade do México, para compor um livro extraordinário em “retábulos” e “villancicos”, conhecedor que é das formas mais sofisticadas do Barroco hispânico e, especialmente, de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695).

Dois exem plos, que leio com a atenção de quem compartilha oxigênio com estes autores do nosso continente e sente a necessidade de encararmos o NOSSO ABISMO, em vez de fazer como muitos, que leem Paul Celan como uma espécie de “poeta órfico”, e não como o poeta eminentemente histórico que é. Portanto, eu pergunto: o terrível destino dos homens e mulheres que pereceram na Shoah, judeus, atinge-nos a todos, mas o terrível destino dos homens e mulheres que foram lançados ao mar, na embarcação Zong, sendo negros, antige-nos a todos ou apenas aos negros? O terrível destino dos homens homossexuais que foram queimados em praça pública na Cidade do México atinge-nos a todos, ou apenas a homossexuais? Qual é a fronteira do universal, se o há?

plos, que leio com a atenção de quem compartilha oxigênio com estes autores do nosso continente e sente a necessidade de encararmos o NOSSO ABISMO, em vez de fazer como muitos, que leem Paul Celan como uma espécie de “poeta órfico”, e não como o poeta eminentemente histórico que é. Portanto, eu pergunto: o terrível destino dos homens e mulheres que pereceram na Shoah, judeus, atinge-nos a todos, mas o terrível destino dos homens e mulheres que foram lançados ao mar, na embarcação Zong, sendo negros, antige-nos a todos ou apenas aos negros? O terrível destino dos homens homossexuais que foram queimados em praça pública na Cidade do México atinge-nos a todos, ou apenas a homossexuais? Qual é a fronteira do universal, se o há?

Ao escreverem estes dois livros que julgo excepcionais, mas com clara intenção também de intervenção histórica e política, a escritora (negra) M. NourbeSe Philip e o autor (homossexual) Luis Felipe Fabre estavam sendo apenas politicamente corretos, ou politicamente conscientes? Faria sentido estudar estes livros apenas por suas óbvias qualidades formais, mas ignorar o contexto de que tratam e o contexto em que foram escritos? Seriam mais universais se tivessem escrito sobre as ansiedades do homem branco heterossexual em meio ao sistema capitalista? Em meio a regimes comunistas? Se tivessem sido menos históricos, contextuais? Mas a poesia de Paul Celan não é ela toda também histórica e contextual? Sigo acreditando que é preciso dar atenção ao trabalho formal do autor, mas não parar aí: entender a maestria formal de um poeta e também seu contexto histórico. E que, para entrar nesta discussão, se conheça a literatura de forma ampla, não apenas a que foi feita por homens (brancos) (heterossexuais) (ocidentais) (mortos).

Sobre “Uns contos”, de Ettore Bottini

Com sua morte prematura em dezembro de 2013, durante uma cirurgia cardiovascular, sabíamos que, com Ettore Bottini, o país perdia um de seus melhores artistas gráficos, um profissional competente e apaixonado dos bastidores da literatura. Visível, mas invisível, como tantos profissionais excelentes de bastidores na labuta de fazer os grandes textos chegarem a seus leitores.

Luiz Schwarcz, editor da Companhia das Letras, lamentou a morte do colega em texto que o chamava de um dos grandes e primeiros responsáveis pelo aspecto visual dos livros da editora. Bottini projetou para a Companhia das Letras, entre dezenas de outras editoras, capas de volumes dos brasileiros Alfredo Bosi, José Paulo Paes e Decio de Almeida Prado, assim como dos estrangeiros Jean Starobinski, Edmund Wilson, Roger Bastide e Gérard Lebrun, entre inúmeros outros. Seus projetos de capa para as redescobertas de grandes livros, como Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera, de Raduan Nassar, são emblemáticas de seu estilo limpo, legível, elegante. Sem firulas ou fuzuê, alguém diria lá pelas bandas onde nasci, ainda que o meu próprio uso dessas palavras possa parecer firula e fuzuê. Mas, se faço uso dessas palavras, é por motivo que elaboro adiante.

Luiz Schwarcz, editor da Companhia das Letras, lamentou a morte do colega em texto que o chamava de um dos grandes e primeiros responsáveis pelo aspecto visual dos livros da editora. Bottini projetou para a Companhia das Letras, entre dezenas de outras editoras, capas de volumes dos brasileiros Alfredo Bosi, José Paulo Paes e Decio de Almeida Prado, assim como dos estrangeiros Jean Starobinski, Edmund Wilson, Roger Bastide e Gérard Lebrun, entre inúmeros outros. Seus projetos de capa para as redescobertas de grandes livros, como Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera, de Raduan Nassar, são emblemáticas de seu estilo limpo, legível, elegante. Sem firulas ou fuzuê, alguém diria lá pelas bandas onde nasci, ainda que o meu próprio uso dessas palavras possa parecer firula e fuzuê. Mas, se faço uso dessas palavras, é por motivo que elaboro adiante.

A publicação póstuma de Uns contos (São Paulo: Cosac Naify, 2014), volume com 11 narrativas curtas de Bottini, seguidas de sete “aparas”, ou começos de contos, mostra-nos que perdêramos em 2013 não apenas um excelente artista gráfico, mas também um impecável artista textual, um escritor de verdade escondido em meio aos celebrados incapazes. E que nos deixou alguns dos melhores contos da literatura brasileira deste novo século. O escritor cuiabense Joca Reiners Terron o diz de maneira clara e direta no título de sua resenha: Livro Uns Contos, de Ettore Bottini, já nasce clássico [Folha de S. Paulo, 22.03.14]. Não poderia estar mais de acordo. Terron fala ainda da “linguagem de talhe clássico, da minúcia vocabular com predileção por expressões incomuns (’embarafustou para a rua’, lê-se em Todos os Medos) e o jargão de ambientes que ressurgem no entremear das histórias, como o do turfe, da marinha e da pesca fluvial, e em muito bem-vindas paisagens rurais que destoam da onipresença urbana no conto brasileiro contemporâneo”.

Bottini nasceu em Blumenau, Santa Catarina, em 1948. Estudou na Marinha de Guerra e chegou a iniciar a faculdade de Arquitetura antes de dedicar-se à arte gráfica, trabalhando para várias editoras e projetando centenas de livros. Sua passagem pela Marinha nos demonstra a origem de seu uso seguro do vocabulário e certa rotina do mar para um conto como Irmãos de Armas, sobre marujos brasileiros em um navio atracado em Montevidéu, onde perambulam pela cidade. O mar retorna em Material para a um Conto, que nos leva ao policiamento britânico dos mares após o Aberdeen Act de 1845 – entre a Rainha Vitória, da Inglaterra, e Pedro 2º, do Brasil –, num texto que ressuscita de forma convincente, em plena literatura brasileira, a narrativa sobre piratas.

Nas palavras de Terron, as paisagens “rurais” de Bottini, talvez resultem de uma vida iniciada neste espaço cultural algo indefinido, que atravessa diversas fronteiras estaduais. Um espaço geográfico a que geralmente damos o nome de “interior” e que perpassa torrões de terra de Goiás e Minas Gerais a Paraná e Santa Catarina, longe dos litorais e capitais, passando por cidadezinhas de São Paulo e Mato Grosso. Mudam-se as comidas e os sotaques, mas permanece uma certa modorra de verões gastos em pescarias à beira de rios e lagos, onde decisões familiares importantes são tomadas em churrascos em meio a perrengues sob a sombra de mangueiras.

Senti um reconhecimento desse ambiente cultural interiorano, tendo nascido nas terras caipiras de São Paulo, em contos como As Provisões do Tempo, sobre um dono envelhecido da mercearia de uma cidadezinha que se recusou a crescer; e Hey, Joe, sobre o neto matador de aluguel de uma família próspera de fazenda. Há ainda O Mesmo Rio, sobre a reunião dos membros de uma família na terra natal antes do retorno à capital.

Em sua escrita, está presente a mesma elegância e legibilidade de suas capas. Sim, há contos de “talhe clássico”, nos quais Bottini recusa epifanias construídas. Não há revelações repentinas, não há catástrofes surpreendentes. Não há estrela cadente, sem aviso: há a descoberta de que o cometa Halley passará em 14 anos. Tudo à espera, até o maravilhoso e extraordinário tem anúncio. Nada fora dos eixos, ainda que os eixos sejam tortos. A espera do próprio destino, igual ao do amigo velho, enquanto se observa o desenrolar das decepções da velhice. Há o luto lento em um conto tão bonito como Mundo Natural, no qual um homem, após viajar milhares de quilômetros da capital ao interior, onde enterrou o pai, e então de volta à sua casa, chega à descoberta do que é a dor da perda de forma gradual, como anestesia que perde o efeito lentamente, observando uma mariposa presa em sua cozinha.

Ainda que algumas de suas expressões possam parecer incomuns, seu vocabulário sempre parece adequado ao ambiente em que surgem para definir, nomear, e, num tom baixo, sem gritaria, louvar. A um leitor da cidade grande, talvez pareça estranho ler “coaxar” se há anos não vê um sapo. Se lê “brim”, dentro de seus jeans, sem jamais ter visto um daqueles velhos senhores em suas calças de brim. Para certos leitores, um lambari será sem dúvida coisa raríssima, e capim é só algo que se vê bordeando rodovias. Por que haveria de aparecer com frequência na literatura? Estamos preocupados com coisas maiores. Não, não vejo firulas nem fuzuê, tudo o que vejo é precisão.

Bottini parece-me um grande observador da alma humana, mas não cai jamais na tentação de criar situações inusitadas e fora do comum para desentranhar verdades escondidas sob as ilusões de si mesmos, que talvez pudessem enovelar suas personagens. Sua tática parece ser simplesmente a de olhar com calma, dar-lhes tempo para que se revelem. Encarar essas pessoas como se escondido atrás de uma cortina puída, deixando-as em seus ambientes naturais, para que no minuto em que mais se sintam protegidas dos olhos de todos, suas naturezas saltem à pele e a pipoquem, façam-se visíveis. E tudo isso no espaço exíguo do conto.

Sim, seus contos, tão poucos, fazem muito. Há os que possuem realmente o talhe clássico de que falou Terron. Teriam sido grandes textos entre os nossos modernistas e são grandes textos entre nós, hoje. Perenes. Mas que dizem muito de um mundo que persiste por trás das grandes notícias das grandes cidades, ainda que desapareçam cada vez mais, inundados por barragens para gerar eletricidade para as grandes notícias destas mesmas capitais. Histórias pequenas, mas grandes, de gente pequena, mas grande, perdidas na pequenez crônica do interior. Unem-se a contos que ficarão para sempre como clássicos em minha cabeça, como alguns de Mário de Andrade e Otto Lara Resende, para citar dois com os quais vejo afinidades estilísticas em Bottini.

Por fim vale dizer que, sob sua sutileza, há no livro contos que apontam sim caminhos novos e possíveis para a produção contemporânea, como aqueles exemplares Um Turno de Serviço, que retoma o episódio do Gólgota sob perspectivas bastante singulares, ou Material para um Conto, entremeando história e ficção. O Brasil tem certa obsessão por celebrar apenas os grandes autores de grandes obras, as que possam ocupar mil páginas ou cinco volumes em capa dura e papel-bíblia. Com isso, muitas vezes perde o prazer intenso de escritores discretos como Ettore Bottini, autor de um dos clássicos do século 21 neste Uns Contos. Tento contribuir aqui para que seus contos alcancem capitais e interiores.

Feedback