O futuro da poesia

Desde o advento da internet, uma das discussões mais frequentes no campo da literatura é o impacto que isso terá sobre a produção de livros, sobre a vida do escritor, sobre a própria natureza da escrita. A coisa não é nova. Discussões parecidas aconteceram com o advento do rádio e da televisão. Previsões sobre o fim da escrita, o fim dos livros, e assim por diante. E no entanto, isso está longe do que realmente ocorreu. Grandes trabalhos literários foram produzidos após o advento do rádio e da televisão. Ao mesmo tempo, seria ingênuo dizer que essas tecnologias não tiveram um efeito sobre a escrita.

Em seu excelente estudo sobre a literatura modernista, The mechanic muse (1987), o crítico canadense Hugh Kenner discutiu como certas inovações tipográficas na escrita de poetas como Ezra Pound provavelmente não teriam ocorrido como ocorreram sem o advento da… máquina de escrever. Quando pensamos no “futuro da escrita”, a discussão gira em torno das transformações, de inovações, do que mudará. Mas nem sempre as novas tecnologias levam, necessariamente, a novas formas. Como temos visto nas últimas décadas, várias novas tecnologias têm permitido que poetas, por exemplo, retornem a tradições milenares da poesia, especialmente as que estão fincadas na oralidade. Conheço pessoas que têm sérios preconceitos contra livros em áudio, mas mesmo eles não são coisa nova, se pensarmos em como é velha a tradição de sentar-se, seja no sofá ou ao redor de uma fogueira, para ouvir um contador de histórias, que por séculos foi o repositório de épicos.

Em junho, participo de uma conferência chamada de “O futuro da poesia” durante o Festival de Poesia de Berlim. Venho preparando o texto de apresentação, e adianto aqui algumas reflexões que tanto têm guiado sua escrita como também complicado-a.

Há alguns anos, a tarefa teria sido mais fácil, mais simples. Quando comecei meu trabalho crítico, tinha uma preocupação e interesse especiais pelas vanguardas históricas, era muito interessado na ideia de inovação das formas. Mas confesso que, com o passar dos anos, minhas leituras foram se distanciando no tempo, resgatando tradições antigas como a dos trovadores, que nós brasileiros nunca privilegiamos muito, mesmo em nossa formação escolar.

Mesmo quando começo a pensar no futuro da poesia, me vejo voltando ao passado dela, e percebo como este passado é ainda um presente muito vivo entre nós, já que em todas as partes do mundo a poesia segue sendo praticada nas mais diversas formas, algumas delas milenares. Ultimamente, mal tenho lido poesia, confesso. Tenho andado quase obcecado com certos campos da antropologia e da arqueologia, ligados ao estudo das línguas e da linguagem, sobre as próprias origens da linguagem, seu desenvolvimento em nossa espécie, e até mesmo a questão se a linguagem havia realmente surgido pela primeira vez com o Homo sapiens, ou se havia vestígios do uso da língua na organização social de outras espécies humanas, como os Neandertais.

Discutir hoje tanto o presente quanto o futuro da poesia e da literatura parece-me exigir um conhecimento menos parcial de sua história e de sua geografia. Uma compreensão das línguas e da linguagem, de seu papel em nossa vida, de seus usos e abusos. É preciso evitar, ainda, a pretensão de querer guiar o desenvolvimento dessas práticas a partir do desenvolvimento histórico e político-cultural do Ocidente. De nossa obsessão por progresso e evolução. Em todas as partes do globo, práticas milenares coexistem com práticas experimentais, ainda que muitas vezes estas práticas experimentais desconheçam seu arcabouço milenar. Assim como práticas milenares, por nosso completo desconhecimento, por vezes nos chocam por sua natureza experimental.

Há tantas formas e tradições vivas. No ano passado, fiquei fascinado pela tradição do landay, poema de 22 sílabas praticado pelas mulheres afegãs, ao assistir a um filme da escritora Eliza Griswold e do fotógrafo Seamus Murphy. Ainda que perseguido, proibido, este poema continua aflorando no Afeganistão, como uma forma de resistência e sobrevivência dessas mulheres:

Você é como a América, meu querido.

Ainda que sua a culpa, é meu o castigo.

§

No pomar, eu quero beijar você. Mas, sem barulho!

Os outros pensarão que há bodes presos no arbusto.

§

Poderia provar até a morte, se provasse a sua língua

Enquanto o via tomar sorvete, ambos crianças ainda.

O que direi em Berlim sobre o futuro da poesia? Venho pensando a respeito desde que o convite surgiu. O que posso dizer é que esse futuro requererá um conhecimento do passado, e uma compreensão do presente. E, mesmo que a conferência ocorra em Berlim, sei que este futuro não estará apenas na Europa. Assim como o futuro do próprio Ocidente-Norte está e sempre estará ligado ao passado, presente e futuro do Oriente-Sul.

Rememorando o genocídio armênio

Neste começo de 2015, temos sido lembrados e relembrados a cada semana do horror particular do século passado. Com as comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial aproximando-se, acompanhamos a cada semana os avanços do Exército Vermelho há 70 anos, e as liberações de campos de concentração nazistas como Auschwitz, Bergen-Belsen, Sachsenhausen. Em algumas semanas, nossos jornais e redes sociais discutirão os horrores de Hiroshima e Nagasaki. Estes são nomes já talhados em nossas memórias coletivas e, em muitos casos, ainda pessoais, com sobreviventes e descendentes diretos de sobreviventes ainda entre nós.

Mas quantos ouviram falar dos horrores na cidade de Van? Das marchas da morte, campos de concentração e valas comuns nas proximidades de Deir ez-Zor?

Mas quantos ouviram falar dos horrores na cidade de Van? Das marchas da morte, campos de concentração e valas comuns nas proximidades de Deir ez-Zor?

Este fim de semana, rememoramos o genocídio dos armênios no Império Otomano, que começava há 100 anos, no dia 24 de abril de 1915. Naquela manhã, os poetas armênios Daniel Varoujan e Ruben Sevak, o jornalista Kegham Parseghian, assim como duas centenas de outros poetas, escritores, jornalistas e intelectuais armênios foram presos na cidade que ainda se chamava Constantinopla, e executados nas semanas seguintes. Isso já demonstra o nível de planejamento e organização do genocídio que viria: eliminar da população armênia do território todos aqueles que poderiam erguer suas vozes contra o que estava por vir, ou assumir qualquer tipo de liderança para os armênios. Que ameaça o autor dos versos abaixo poderia representar para o povo turco?

“Campo maduro”

Daniel Varoujan (1884-1915)

A minha terra é dourada…

Parece chama.

O grão se queima

e não se consome.

A minha terra é dourada…

O céu é de fogo,

o solo é imóvel

sob as estrelas.

A minha terra é dourada…

As espigas em quatro filas

revestiram-se

de sombra e sol.

A minha terra é dourada…

Passam como relâmpagos,

no meio das espigas,

as abelhas e os zangões.

A minha terra é dourada…

Do mar, das ondas de ouro

voa o pardal

levado pelo vento.

Dorme, terra dourada,

dorme, campo maduro,

colherei o teu ouro

com a foice de prata.

(Tradução de Carlos Freire, in Babel de Poemas, editora L&PM, 2004)

Nos próximos meses, massacres ao redor da Turquia eliminariam a maior parte da população masculina armênia em idade militar, antes de banir o resto da população (mulheres, crianças, idosos) do território com mentiras de reassentamento na Síria, então ainda sob domínio otomano. Vilas inteiras ao redor de Muş foram incendiadas, e seus habitantes em muitos casos queimados vivos. O reassentamento dos que foram expulsos viria em valas comuns ao redor de Deir ez-Zor, daqueles que sobreviveram aos massacres no caminho, os afogamentos – incluindo barcos cheios de mulheres e crianças afundados no Mar Negro, envenenamentos, estupros de mulheres e meninas. Os horrores de 1915 estão na casa do indizível, como todos os genocídios que viriam no século 20: judeus na Europa, maias na Guatemala, tutsis em Ruanda, bósnios na ex-Iugoslávia. E as técnicas que mais tarde se tornariam praxe na Alemanha nazista e na Guerra da Bósnia, por exemplo: retirar os direitos civis e humanos de uma população específica, separar homens das mulheres, assassinar sob o manto de palavras mentirosas. No dicionário genocida, campo de “trabalho” significa campo de extermínio, “reassentamento” significa vala comum.

E, no entanto, é necessário dizer. Dizer o que é dizível: houve um genocídio, até hoje reconhecido por apenas duas dezenas de países. Estados Unidos e Israel estão entre os que negam o que houve, por suas alianças políticas e militares com a Turquia. E a própria Turquia, obviamente, nega com veemência. Aqui percebemos o poder das palavras: há muitos dispostos a aceitar “crime” e “massacre”, já a palavra “genocídio” agita, no entanto, um horror histórico. Em 2007, o jornalista armênio Hrant Dink foi assassinado em Istambul por um jovem nacionalista turco por lutar justamente por este reconhecimento, por ousar dizer o indizível. Mas, aqui, o “indizível” não é categoria filosófica ou poética, mas política. Temos as palavras, temos o fato. E vale lembrar que foi com o Genocídio Armênio que o jurista polonês Raphael Lemkin começou suas reflexões que levariam à própria criação da palavra genocídio.

O poeta armênio-brasileiro William Zeytounlian escreveu: “Há uma dimensão dupla da história escrita a partir dos depoimentos de um sobrevivente. Certamente é um discurso sobre o passado. Mas antes de tudo, é um discurso sobre o presente, ou antes, um discurso sobre o projeto que o sobrevivente tem sobre o interlocutor. Com um sobrevivente, entramos na vala coletiva do passado com nossas roupagens atuais, como os apóstolos de um quadro renascentista ou dante no inferno”. E encerrou com estes versos:

o alfabeto sobre o escudo

revela a relva, a areia abreviada

nós, devir débil sopro surdo

nós, memória e olvido de uma raça

A impunidade dos criminosos de guerra turcos e a recusa do país em reconhecer os crimes, como já foi sugerido por muitos escritores, serviram de incentivo aos genocídios que viriam. É importante e essencial erguermos nossas vozes, honrar os mortos armênios, como os judeus, e os maias, e os tutsis, e os bósnios, assim como exigir que a Organização das Nações Unidas deixe de ser tão incompetente em impedir crimes tão gigantescos. Décadas depois dos armênios e judeus, a ONU falharia em salvar os tutsis das mãos dos hutus, como no caso horrendo da escola em Kigali, capital de Ruanda, onde centenas de tutsis se refugiaram por ser ali a base de uma força de paz da ONU, enquanto do lado de fora grupos de hutus esperavam com foices e machados. E aquelas centenas de tutsis permaneceram a salvo, até que a ONU decidiu deixar o país. Ou aquela fábrica em Srebrenica, onde milhares de muçulmanos bósnios se refugiaram por ser ali a base de uma força de paz da ONU, até que esta força de paz da ONU, sem receber reforços ou qualquer instrução dos líderes da organização em Genebra, entregou estas pessoas nas mãos do criminoso de guerra Ratko Mladić e seu esquadrão da morte, que os massacrou: uma vez mais separando homens de mulheres, mulheres de suas crianças. Foram 8.372 mortos naquele dia. Quando o presidente sérvio, Tomislav Nikolić, desculpou-se pelo massacre, também ele recusou-se a chamá-lo de genocídio.

Neste exato momento, genocídios organizados estão ocorrendo em Darfur, ao mesmo tempo em que milhares morrem por omissão dos países “civilizados” no Mediterrâneo. Caminha o século 21 nos mesmos passos do século 20? Como as gerações futuras, se as houver, verão nossa omissão sobre o que ocorre hoje na Síria, no Sudão, e com os seus refugiados ao redor e sobre o espelho das águas do Mediterrâneo? E nós, brasileiros, que moral temos ao discutir estes crimes, quando pensamos no que vem ocorrendo há séculos com os guaranis e os iorubás, seus descendentes e sobreviventes em nosso território?

Jornalismo cultural

A situação do jornalismo cultural no Brasil é um tema frequente entre escritores. Algo que importa, não por uma mera questão de egos querendo ver seus trabalhos discutidos, ainda que isso muitas vezes turve a discussão. Se pensarmos no conceito de “publicação” como “tornar público” ou “entregar ao público”, independentemente do suporte usado – algo que se transforma ao longo dos tempos, o papel da imprensa e dos críticos que nela trabalham assume sua verdadeira importância comunitária.

A situação do jornalismo cultural no Brasil é um tema frequente entre escritores. Algo que importa, não por uma mera questão de egos querendo ver seus trabalhos discutidos, ainda que isso muitas vezes turve a discussão. Se pensarmos no conceito de “publicação” como “tornar público” ou “entregar ao público”, independentemente do suporte usado – algo que se transforma ao longo dos tempos, o papel da imprensa e dos críticos que nela trabalham assume sua verdadeira importância comunitária.

Já perguntei entre amigos se a situação realmente piorou, ou se antes éramos jovens e despreparados demais para perceber a falta de qualidade nas discussões. Mas invariavelmente chegamos à conclusão de que a situação piorou, e muito. Não é necessário sequer voltarmos a tempos antigos, quando as discussões de grupos como o Noigandres (cerne do Movimento da Poesia Concreta, com Décio Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos) e o Neoconcreto (com Ferreira Gullar e artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica) davam-se nas páginas de publicações como o Jornal do Brasil, ao mesmo tempo que um jovem poeta como Mario Faustino podia manter, no mesmo jornal, uma coluna como “Poesia-Experiência”, na qual discutia autores como Ezra Pound, Antonin Artaud e Eugenio Montale, tudo isso em uma época na qual os jornais brasileiros já contavam com a colaboração de críticos como Otto Maria Carpeaux, Sérgio Buarque de Holanda, Augusto Meyer e Alceu Amoroso Lima. Eu ainda me lembro dos tempos, não tão distantes, em que um jornal como a Folha de S. Paulo trazia, mensalmente, o Jornal de resenhas, e discussões inteligentes podiam acontecer nas páginas do Mais!.

Antes de discutir a questão propriamente jornalística, vale dizer algo sobre a crítica. Nos últimos tempos, tenho soltado às vezes o desabafo: “Ai, que saudades da crítica impressionista!”, daqueles autores que assumiam o desafio de levar a um público mais amplo o trabalho muitas vezes difícil de autores contemporâneos e do passado. Com a profissionalização e especialização do trabalho crítico, ele passou a encastelar-se na universidade, e sua aversão a um trabalho mais didático (unida a suas ilusões cientificistas), acabou transformando grande parte dos esforços da crítica em uma série de achaques incompreensíveis para a maior parte do público. Não estou dizendo que os melhores trabalhos acontecendo na universidade não são importantíssimos. Mas falta a este ensaísmo muitas vezes aquela habilidade de equilibrar-se entre a profundidade e a leveza, como encontramos com mais frequência em grandes autores, como Otto Maria Carpeaux e Sérgio Buarque de Holanda. Há, obviamente, algumas exceções, mas que comparecem muito pouco nos jornais.

E aqui entra a responsabilidade dos meios de comunicação. Grandes jornais, como a Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo, minguaram por completo suas discussões culturais, caídos na mentalidade mesquinha das novidades, dos assuntos, dos bate-bocas e daquela coisa perniciosa para a cultura que é a necessidade do gancho, transformando suas páginas de cultura em meras extensões dos comunicados de imprensa das grandes editoras, caídas elas mesmas em seus interesses meramente comerciais e inconscientes de suas responsabilidades também comunitárias. É difícil encontrar hoje no Brasil um editor do naipe de Ênio Silveira, que pôde fazer um trabalho de tanta importância política e comunitária à frente da Civilização Brasileira. Restam os corajosos independentes, que levam adiante o trabalho de outros corajosos do passado, como Massao Ohno e Roswitha Kempf, responsáveis pelos livros de Roberto Piva, Hilda Hilst e Orides Fontela muito antes que fossem recebidos por editoras maiores, já consagrados, à porta da morte. Entre os resistentes corajosos de hoje, menciono Vanderley Mendonça, à frente do Selo Demônio Negro.

A situação é mais triste ainda ao percebermos o despreparo dos jornalistas dos cadernos culturais de hoje, com artigos que são muitas vezes paráfrases do que os escritores disseram em entrevistas ou do que já foi dito sobre eles em outros artigos, quando não são cópias do que a editora enviou à redação.

Assim, de um lado, a profundidade de uns torna-se apenas impenetrabilidade, do outro, o que poderia ser leveza é só ligeireza e preguiça. As exceções vão se tornando pequenos oásis, como a página de poesia mensal que Carlito Azevedo prepara para o “Prosa & Verso” d’O Globo, o trabalho de Schneider Carpeggiani no Suplemento Pernambuco, ou o Suplemento Literário de Minas Gerais, que segue resistindo. Por mais críticas que eu tenha a um jornal como O Globo, é necessário dizer que ao menos nele ainda é possível encontrar surpresas. Não me esqueço do choque, de passagem pelo Rio de Janeiro, ao abrir o jornal e topar com um belo artigo sobre o poeta franco-egípcio Edmond Jabès, que acabava de ser lançado no Brasil pela pequena editora Lumme. Um autor desconhecido no país, lançado por uma pequena editora, mas que merecia justamente por isso um trabalho jornalístico decente. E o jornal conta por vezes com a colaboração de escritores, como Laura Erber e Juliana Krapp. Apesar de os jornais paulistas trazerem colunas de escritores em suas páginas, estes parecem mais dedicados a fazer pequenas crônicas de suas vidas do que discutir literatura. São Paulo parece ter-se tornado o reino dos intelectuais engraçadinhos.

Talvez algum dia apenas na internet seja possível encontrar vida inteligente, onde as exigências financeiras são outras, e o número de vendas não seja argumento para dar espaço a um artefato cultural. Não sei se os jornais brasileiros estão preparados ou dispostos a mudar algo nesta questão. Ao ler certas resenhas e artigos sobre literatura contemporânea, tenho a impressão de que contrataram alguém que parou em Picasso e Matisse para discutir as artes visuais de hoje, para fazer uma analogia recorrendo a outro campo. Enquanto os cadernos culturais não contarem com um quadro realmente preparado para discutir cada arte e não se livrarem da ânsia novidadeira e da necessidade exclusiva do gancho, será difícil ver mudanças. Estou convencido de que os cadernos culturais exigem a disposição de se lançar a um jornalismo que deveria ter as mesmas ambições investigativas dos que escrevem para o caderno de política. Encontrar o equilíbrio entre profundidade e leveza, não impenetrabilidade e ligeireza. Todos os que lidamos com literatura, cuja matéria prima é a língua, um bem comum, precisamos rever nossas responsabilidades comunitárias, especialmente neste momento em que certas forças obscurantistas parecem ter tomado todos os canais de comunicação.

Grass e Galeano

Primeiro, começaram a pipocar ontem nas minhas redes sociais referências a Eduardo Galeano, vindo de contatos na América Latina. Logo ficou claro que o uruguaio havia morrido, já que é raro que tantas pessoas decidam citar um mesmo autor ao mesmo tempo, a não ser que tenha secado de repente a fonte das citações. Günter Grass já havia morrido, mas com sua relação mais difícil com a Alemanha, em especial recentemente, muito pouco havia dele circulando na rede por meus contatos europeus, até que vi a notícia explícita de sua morte, em Lübeck, onde havia fixado residência há anos.

Hesitei se escreveria sobre eles, com a sensação de que esta página ultimamente mais vinha parecendo a seção de obituários de um jornal, tantas têm sido as mortes de escritores desde o ano passado. E não sei se poderia acrescentar muito ao que já vem sendo dito na imprensa desde ontem. Havia anos que não lia nem Grass nem Galeano. Falar sobre os dois num mesmo texto é estranho, jamais havia pensando em qualquer possível ligação entre eles, ou comparado seus contextos, e talvez jamais o fizesse se não tivessem morrido no mesmo dia.

Hesitei se escreveria sobre eles, com a sensação de que esta página ultimamente mais vinha parecendo a seção de obituários de um jornal, tantas têm sido as mortes de escritores desde o ano passado. E não sei se poderia acrescentar muito ao que já vem sendo dito na imprensa desde ontem. Havia anos que não lia nem Grass nem Galeano. Falar sobre os dois num mesmo texto é estranho, jamais havia pensando em qualquer possível ligação entre eles, ou comparado seus contextos, e talvez jamais o fizesse se não tivessem morrido no mesmo dia.

Grass nasceu em 1927, Galeano, em 1940. Pertenciam a gerações e contextos bastante distintos. Escritores de reputação mundial no pós-guerra, o período significava coisas muito diferentes para cada. Grass viveu os horrores da Segunda Guerra em um de seus epicentros, a Alemanha, tendo nascido em uma região para a qual a guerra teria consequências drásticas. Para Galeano, eram outras guerras, as dos horrores latino-americanos, suas ditaduras, suas batalhas por independência contra o imperialismo. Mas ambos escreveram épicos sobre os territórios onde nasceram e que os feriam, com grande repercussão sobre o pensamento político de suas gerações e das seguintes. A popularidade de seus trabalhos vinha ainda de sua escrita fortemente alegórica, que permitia uma espécie de fácil decodificação política. Para mim, um romance como O Tambor (1959) se ressente desse alegorismo, ainda que demonstre o invulgar talento narrativo de Grass. Galeano é sempre lembrado pelo livro As veias abertas da América Latina (1971), que influenciou várias gerações da esquerda latino-americana. Ele teve grande impacto sobre mim quando o li bastante jovem. E, ainda jovem, havia aprendido que Grass era O escritor alemão vivo, da mesma forma que os alemães haviam elegido Jorge Amado como O escritor brasileiro.

As ambições épicas de Grass e Galeano estão em seus grandes romances a buscar a costura das conquistas e tragédias históricas em seus territórios, como em Uma longa história e no já citado O Tambor, de Günter Grass, ou na trilogia Memória do fogo, de Eduardo Galeano. Mas talvez o que mais os una seja sua crença no papel do escritor como intelectual público. A maneira como para eles literatura e política eram indissociáveis. Sempre prontos a interferir no debate político em suas línguas, os dois escritores estavam entre os mais presentes, politicamente, em suas respectivas literaturas.

Aqui na Alemanha, Grass mereceu homenagens em vários programas de notícias, mesmo nos televisivos, em geral avessos a reportagens sobre cultura. Realmente, ele foi o mais famoso escritor alemão do pós-guerra e a Alemanha perde um intelectual público que foi importante, ainda que bastante falho. Como é de se esperar de qualquer ser pensante no calor de suas horas. Sua reputação jamais se recuperou por completo depois da revelação, somente na década de 90, de ter feito parte da Waffen-SS, a tropa de elite nazista, quando tinha 17 anos, no último ano da guerra. Para um autor que havia passado toda a sua vida criticando seus conterrâneos por seus passados sombrios, omitir a informação de que ele próprio possuía tal passado foi considerado um ato de extrema covardia e hipocrisia. Seu papel como bastião moral do país jamais seria o mesmo. Em 2012, ao publicar um poema incrivelmente medíocre tanto formal como intelectualmente, numa crítica a Israel eivada de um vocabulário bastante questionável, tirado justamente do passado nazista, o tiro de misericórdia fora dado em sua autoridade intelectual e política no país. Também a posição de Galeano como intelectual se transformaria, porém em decorrência do papel flutuante da própria esquerda na América Latina.

Duas gerações de escritores e intelectuais vêm nos deixando nos últimos dois anos. Na Alemanha, talvez apenas Hans Magnus Enzensberger mantenha uma posição similar à de Günter Grass como “voz da consciência” na literatura. Eduardo Galeano era uma das mais lúcidas e corajosas da América Latina. Deixa-nos com poucas alternativas. Não se trata de dizer que não haja mais escritores preparados para assumir este papel entre nós. Simplesmente transformou-se a relação entre poder, mídia e escritores. Antes, o exílio e a execução sumária eram as armas do poder contra intelectuais. Mas isso se provou ineficaz para o poder, pois gerava mártires que podiam ser usados pelas gerações seguintes uma vez mais contra eles. A estratégia hoje é outra: com a mídia dominada em grande parte pelo poder político das elites, basta soterrar os escritores sob o silêncio, negando-lhes o espaço que dedicam a banalidades, justificando-se com o discurso da crise de relevância da literatura. Afinal, sem espaço na mídia, um intelectual não tem como se fazer público. Os dois deixam-nos em maus lençóis, ainda que provavelmente pouco poderiam ter feito além do que já fizeram. Devemos a eles leituras críticas e inteligentes, não admiradas e boquiabertas, como eles próprios tentaram fazer ao longo de suas vidas.

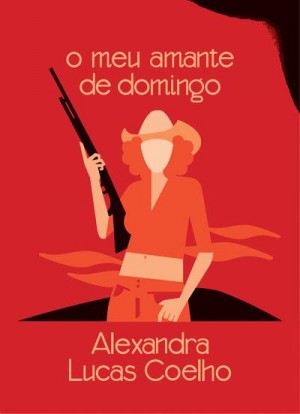

Um amante de domingo e a vontade de matar um cabrão: nota sobre o romance de Alexandra Lucas Coelho

Uma das personagens mais famosas da literatura em língua portuguesa é uma mulher da qual não ouvimos qualquer palavra de sua própria boca, Capitu. De quem sabemos apenas o que seu marido tinha a dizer. Suas palavras, editadas e relatadas por ele. A que ficou conhecida pelo epíteto nada elegante que ele lhe deu, a “cigana de olhos oblíquos e dissimulados”. Se querem minha opinião, com um marido daqueles, faço votos de que Capitu tenha gozado belas horas ao lado de Escobar, que acordava às seis da manhã para nadar no mar e devia ser um Adônis.

Uma das personagens mais famosas da literatura em língua portuguesa é uma mulher da qual não ouvimos qualquer palavra de sua própria boca, Capitu. De quem sabemos apenas o que seu marido tinha a dizer. Suas palavras, editadas e relatadas por ele. A que ficou conhecida pelo epíteto nada elegante que ele lhe deu, a “cigana de olhos oblíquos e dissimulados”. Se querem minha opinião, com um marido daqueles, faço votos de que Capitu tenha gozado belas horas ao lado de Escobar, que acordava às seis da manhã para nadar no mar e devia ser um Adônis.

Apenas no fim do século 19 e início do 20, algumas mulheres começam a se fazer ouvir com força, com as poetas Francisca Júlia, Florbela Espanca e Cecília Meireles, até a benvinda chegada de Agustina Bessa-Luís, Clarice Lispector, Maria Velho da Costa, Hilda Hilst, Maria Gabriela Llansol. É ímpossvel pensar a literatura lusófona hoje sem a presença marcante de mulheres, ainda que editoras e feiras literárias se esforcem muito para fazer justamente isso. Pena que até hoje alguns insistem em ignorar nossas devassas e nossas monjas. Monjas como a portuguesa Sóror Maria do Céu, que escreveu o excelente “Cidra, ciúme”:

Cidra, ciúme

Sóror Maria do Céu

É ciúmes a Cidra,

E indo a dizer ciúmes disse Hidra,

Que o ciúme é serpente,

Que espedaça a seu louco padecente,

Dá-lhe um cento de amor o apelido,

Que o ciúme é amor, mas mal sofrido,

Vê-se cheia de espinhos e amarela,

Que piques e desvelos vão por ela,

Já do forno no lume,

Cidra que foi zelo, se não foi ciúme,

Troquem, pois, os amantes e haja poucos,

Pelo zelo de Deus, ciúmes loucos.

Este poema me veio à mente na semana passada, enquanto andava por Berlim com o romance de Alexandra Lucas Coelho no bornal, O Meu Amante de Domingo (Lisboa: Tinta-da-China, 2014). Conhecida por sua coluna “Atlântico-Sul” no jornal português O Público e autora de várias coletâneas de textos de viagem, como Viva México, Caderno Afegão e Vai, Brasil!, a lisboeta, nascida em 1967, já tinha publicado o romance E a noite roda (Lisboa: Tinta-da-China, 2012).

O Meu Amante de Domingo é marcado por suas experiências entre Brasil e Portugal, e tem por “personagem” Nelson Rodrigues, com quem a narradora dialoga ao longo de seus planos de vingança contra um “cabrão” que a usou durante um mês em busca de “material literário”. O plano da narradora é, muito compreensivelmente, matá-lo. Aquele que jamais teve fantasias homicidas contra um macho, um cabrão, ou canalha para usar expressão frequente em Nelson Rodrigues, que atire a primeira pedra. Eu próprio jamais havia considerado usar a pata de um elefante, e minhas fantasias foram inúmeras e várias num determinado ano de minha vida. Agradeço à autora por esta adição a meu repertório.

“Porque os caubóis têm um menu. Modo trocista, modo culto, modo porno, modo tão filho da puta que só mesmo a morte por esmagamento de pata de elefante, ainda que, claro, na actual crise portuguesa não seja tão fácil arranjar elefantes como, digamos, em 1497, quando as naus saíam ali do Terreiro do Paço para meses de escorbuto e carne podre à procura da Índia” [Alexandra Lucas Coelho, in O Meu Amante de Domingo].

No meio tempo, narra suas invejáveis tardes com um mecânico que adora reticências em mensagens de texto, e as nada invejáveis com um poeta cinquentão que parece conhecer melhor a poesia suméria do que o trato com seres humanos com os quais compartilha o oxigênio de seu século. Há ainda o Apolo das piscinas, novo rico que esbanja euros e ereções. O mundo lusófono tem certa abundância de tais personagens.

“Deu certo: ninguém a não ser nós dois, Apolo activo na mariposa, eu já na fase chill out ao cabo de mil metros costas, contraindo e expandindo os músculos mais próximos do sudeste asiático, essa região onde delicadas fêmeas expelem bolas de pingue-pongue da sua buceta de Pandora. Buceta é um óptimo nome para cona. Aliás, portugueses e brasileiros podiam resolver assim as suas diferenças, caso a literatura não funcione. Português, conheça a buceta. Brasileiro, conheça a cona. Pronto, ide como irmãos, e que a paz vos acompanhe” [Alexandra Lucas Coelho, in O Meu Amante de Domingo].

Num texto que flui que é uma delícia, Alexandra Lucas Coelho vai do jogo com a língua usada entre as duas margens do Atlântico à intertextualidade no diálogo com Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Balzac e Joyce, entre outros. Há os momentos ainda de vingança histórica, como ao resgatar Ana da Cunha / Ana de Assis, que se viu em meio à tormenta dos tablóides brasileiros da época após os machos Euclides da Cunha e Dilermando de Assis trocarem tiros por sua causa, e um dos usos mais eficientes e discretos da metaficção que passaram por meus olhos nos últimos tempos, ao trazer a escrita do romance O Meu Amante de Domingo para dentro da escrita do romance O Meu Amante de Domingo. Enquanto isso tudo ocorre, dei gargalhadas terapêuticas com o humor fino da autora e sua narradora.

O livro me levou também a pensar na transformação pela qual passa a escrita de mulheres em nossa língua. Não há espaço para essa discussão neste pequeno texto, que se quer apenas uma nota sobre um romance que recomendo a todos e, especialmente, todas. Mas pensei numa possível leitura comparada entre o romance de Alexandra Lucas Coelho e o mais famoso de Chris Kraus, I Love Dick (1997). Os jogos de revelação e confissão que levam a uma escrita libertária do corpo feminino. A mulher por sua própria voz. Mas o que saberia eu destas coisas, sendo homem? Trabalhos para o futuro. No prefácio de Eileen Myles para o romance de Chris Kraus, ela fala sobre female abjection e cita Carl Dreyer, na estratégia de usar “artifice to strip artifice of artifice”. Isso me pareceria apto para discutir também o romance de Alexandra Lucas Coelho, que ainda pode gerar discussões importantes em nosso contexto lusófono machista. E, em meio a isso tudo, o prazer do texto. Tenham uma boa tarde de domingo com um cabrão e então leiam este livro na cama, com um cigarro.

Feedback