O rio corre para sempre: homenagem a River Phoenix

Ontem, 23 de agosto de 2015, o ator norte-americano River Phoenix (1970-1993) teria completado 45 anos de idade. Ler a notícia me encheu de lembranças da infância e da adolescência. Não tenho palavras para descrever como fui obcecado por ele nas décadas de 1980 e início de 1990, até sua morte, quando eu tinha 16 anos e ele, 23. Alguns de seus filmes marcaram momentos da minha vida. Minha infância era cheia da nostalgia estranha de querer viver como em Stand by me (dir. Rob Reiner, 1986, lançado no Brasil como Conta comigo). Minha cidade natal, Bebedouro, tem um Horto Florestal e uma parte dele se chamava Água Branca, mítica, onde jamais pude ir porque era longe demais, e a cidade tem aqueles mesmos trilhos da velha estrada de ferro São Paulo-Goiaz, da Companhia Ferroviária Paulista, hoje desativada. Claude Lévi-Strauss fala dessas estradas de ferro paulistas em seu Tristes Trópicos (São Paulo: Companhia das Letras, 1996. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar).

Devo ter assistido mil vezes a Running on empty (dir. Sidney Lumet, 1988, lançado no Brasil como O peso de um passado). E, quando eu tinha 14 anos, Gus Van Sant lançou seu My Own Private Idaho (1991, lançado no Brasil como Garotos de programa), com River Phoenix e Keanu Reeves nos papéis principais, filme que teve um impacto gigantesco sobre minha adolescência. A famosa cena da fogueira no deserto, quando as personagens de Phoenix e Reeves estavam já a caminho de Idaho, me dava calafrios de beleza. Devo ter gastado a fita VHS em que gravei, de forma caseira, o filme. Segundo historiadores do cinema, a cena foi a última a ser gravada, por insistência de River Phoenix. É a melhor cena do filme, talvez. Mal sabia que viria a ter conversas parecidas na minha própria vida mais tarde.

Devo ter assistido mil vezes a Running on empty (dir. Sidney Lumet, 1988, lançado no Brasil como O peso de um passado). E, quando eu tinha 14 anos, Gus Van Sant lançou seu My Own Private Idaho (1991, lançado no Brasil como Garotos de programa), com River Phoenix e Keanu Reeves nos papéis principais, filme que teve um impacto gigantesco sobre minha adolescência. A famosa cena da fogueira no deserto, quando as personagens de Phoenix e Reeves estavam já a caminho de Idaho, me dava calafrios de beleza. Devo ter gastado a fita VHS em que gravei, de forma caseira, o filme. Segundo historiadores do cinema, a cena foi a última a ser gravada, por insistência de River Phoenix. É a melhor cena do filme, talvez. Mal sabia que viria a ter conversas parecidas na minha própria vida mais tarde.

“I could love someone even if I wasn’t paid for it. I love you and you don’t pay me.” – “Eu poderia amar alguém sem ser pago por isso. Eu amo você e você não me paga” talvez esteja entre as falas mais pungentes, desesperadas, ridículas e belas que já ouvi no cinema. É como no poema “Rue de Seine”, de Jacques Prévert, em que o francês descreve a briga entre dois amantes que ele entreouve naquela rua parisiense: “Pierre eu quero saber tudo / me diz a verdade/ pergunta grandiosa e estúpida”.

Pierre je veux tout savoir

dis-moi la vérité

question stupide et grandiose

É claro que muito da beleza da cena vem da performance delicada e comovente do ator. River Phoenix era sete anos mais velho que eu. Os três filmes que mencionei foram tão importantes em determinados momentos da minha vida que eu desenvolvera a fantasia de que Phoenix estaria para sempre lá, sete anos no futuro, mandando mensagens para mim em formato de filme, explicando como e o que devemos fazer em cada fase de nossa vida. Sua morte por overdose, na madrugada de 31 de outubro de 1993, me deixou de coração partido. Menciono River Phoenix em um poema de meu novo livro. Alguém precisa analisar o culto contemporâneo ao ator. Ele talvez seja nosso James Dean (1931-1955). Vários artistas, entre eles nosso Milton Nascimento, dedicaram trabalhos a River Phoenix, sempre expressando a mesma obsessão.

Descanse em paz, caro. Você continua no meu futuro. O rio corre para sempre.

Lorca, feliz, vivo

Hoje é aniversário da data, 19 de agosto de 1936, em que se acredita com maior certeza ter sido aquela em que o poeta, dramaturgo, artista visual e músico Federico García Lorca fora assassinado por franquistas nos arredores de Granada, em Alfacar, este nome que ainda faz soar em nossos ouvidos os tempos do al-Andalus, o império dos mouros na Península Ibérica, que arqueólogos e estudiosos hoje acreditam ter sido o mais glorioso e tolerante império da Europa moderna. Sem os muçulmanos do al-Andalus, não teríamos tido os gregos como fonte de nossa ocidentalidade, não da maneira e à época em que os tivemos.

Lorca foi, afinal, um dos grandes poetas da Andaluzia, o autor do Romanceiro cigano (1928). E o fim completo do al-Andalus veio justamente com a queda de Granada a 2 de janeiro de 1492 para os reis católicos de Castela e Aragão. Granada, a de nome árabe e judeu – os árabes a chamavam de Ġarnāṭah, os judeus de Gárnata –, a cidade de eleição do poeta, onde ele cresceria e seria então capturado em uma noite de desespero ao se esconder na casa de Luis Rosales, seu amigo franquista, crendo poder escapar das represálias que davam início à Guerra Civil Espanhola (1936-1939). E foi a conquista e invasão católica de Granada que daria início à formação da Espanha que conhecemos hoje, a Espanha que Lorca dissecaria em trabalhos como A casa de Bernarda Alba (1936), sua última peça teatral.

Em um século que primou por manifestos literários da vanguarda, hoje quase todos esquecidos, datados, de importância talvez mais histórica do que estética, é talvez o despretencioso “Juego y teoría del duende” de Lorca que ainda nos comove, sua distinção apaixonada entre os artistas leais à Musa, ao Anjo e ao duende.

“Anjo e musa vêm de fora; o anjo dá luzes e a musa dá formas (Hesíodo aprendeu com elas). Pão de ouro ou prega de túnicas, o poeta recebe normas no bosquezinho de lauréis. Ao contrário, o duende tem que ser despertado nas últimas moradas do sangue.

E rechaçar o anjo e dar um pontapé na musa, e perder o medo da fragrância de violetas que exala a poesia do século XVIII, e do grande telescópio em cujos cristais dorme a musa enferma de limites.

A verdadeira luta é com o duende.”

— Federico García Lorca. Obras Completas. (Editora Aguillar, tradução de Roberto Mallet).

Ontem, buscando fotos de Federicio García Lorca, deparei-me com esta bela foto que ilustra esse pequeno artigo em homenagem a ele. Nela, vemos Federico García Lorca e Rafael Rodríguez Rapún, seu amante à época, caminhando pelas ruas de Madri, da Madri republicana, em 1935. À época, Lorca trabalhava em seus “Sonetos del amor oscuro”, nos quais alguns estudiosos identificam Rafael Rodríguez Rapún como destinatário.

Ontem, buscando fotos de Federicio García Lorca, deparei-me com esta bela foto que ilustra esse pequeno artigo em homenagem a ele. Nela, vemos Federico García Lorca e Rafael Rodríguez Rapún, seu amante à época, caminhando pelas ruas de Madri, da Madri republicana, em 1935. À época, Lorca trabalhava em seus “Sonetos del amor oscuro”, nos quais alguns estudiosos identificam Rafael Rodríguez Rapún como destinatário.

Soneto gongorino en que el poeta manda a su amor una paloma

Federico García Lorca

Este pichón del Turia que te mando,

de dulces ojos y de blanca pluma,

sobre laurel de Grecia vierte y suma

llama lenta de amor do estoy parando.

Su cándida virtud, su cuello blando,

en limo doble de caliente espuma,

con un temblor de escarcha, perla y bruma

la ausencia de tu boca está marcando.

Pasa la mano sobre tu blancura

y verás qué nevada melodía

esparce en copos sobre tu hermosura.

Así mi corazón de noche y día,

preso en la cárcel del amor oscura,

llora, sin verte, su melancolía.

Os dois parecem felizes na foto. Lorca seria assassinado no dia 19 de agosto de 1936 por franquistas. Rapún morreria no dia 18 de agosto 1937, lutando contra franquistas.

Enrolados na bandeira

Minha intenção era comentar no próprio domingo os chamados protestos da oposição a Dilma Rousseff. Mas fiquei ali, vendo as fotos que chegavam pelas redes sociais, o claro fracasso numérico da tentativa, as faixas que pareciam vir de outro país – não daquele em que centenas de pessoas continuam desaparecidas desde a última ditadura, e aquela eterna resposta de Clarice Lispector à pergunta de Júlio Lerner ressoando na cabeça: “Qual o papel do escritor brasileiro hoje?” – “O de falar o menos possível”.

Não tenho a menor simpatia por Dilma Rousseff, além da que vêm gerando em mim certos leõezinhos de chácara caminhando sob o sol. Precisamos de um processo legal sem jogos políticos, que investigue os crimes e leve TODOS os condenados à cadeia. Mas vivemos em um Estado de direito. Inocentes até que se prove o contrário. Por que são seletivas as prisões? E como levar a sério os que clamam contra a corrupção, mas festejam os nomes de políticos envolvidos em acusações e delações da operação Lava Jato que, no entanto, ainda estão soltos quando outros ligados ao governo estão presos?

Como levar a sério o pedido de impugnação, sem provas de crimes, de uma presidente eleita em uma avenida como a Paulista, vindo provavelmente de eleitores do governador Geraldo Alckmin, ele próprio envolvido em escândalos de corrupção nas licitações do metrô e de manipulação da crise hídrica em São Paulo, e acusado por várias organizações de direitos humanos de ação inconstitucional e criminosa no Pinheirinho? Eu teria muito interesse em conversar com pessoas que votaram em Dilma Rousseff e hoje pedem sua saída. Quanto aos que simplesmente usam a atual situação por não aceitar os resultados da última eleição, como conversar como adultos? Seus ouvidos estão ensurdecidos pelos próprios gritos.

Como conseguem ver este governo como sendo de esquerda? Comunistas com Joaquim Levy à frente da economia? Defendendo um pacote de medidas como as apresentadas por Renan Calheiros? Como podem crer que o Brasil caminha para tornar-se uma Cuba ou Venezuela quando o Congresso Nacional, nas mãos de um crápula como Eduardo Cunha, leva o país a passos de Speedy González a uma versão ainda mais decrépita de uma Itália democrata-cristã?

Cresci em um lar que nutria verdadeiro ódio ao PT. À frente de Lula da Silva, o único político capaz de extrair gritos mais furibundos de meu pai ao aparecer na televisão era Leonel Brizola. Jamais fui petista, ainda que tenha votado em Lula em 2002. Minhas críticas ao governo de Dilma Rousseff sempre foram públicas, mas passam longe do que odeiam estes senhores e senhoras (em grande parte brancos e abastados) que se enrolam na bandeira nacional e gritam nas ruas nos últimos meses. Enrolar-se na bandeira nacional porque tem jogo dos pernas de pau, até entendo. Mas, em protesto? Que tipo tacanho de patriotismo é este? Nunca leram Machado de Assis? Luiz Gama? Raul Pompeia? Euclides da Cunha? Lima Barreto? Autores que, ao contrário do tom celebratório dos modernistas de 1922, sempre nos ensinaram a ver com desconfiança e olhos críticos nossos crimes de nacionalidade.

E não havia lugar nestes protestos para uma defesa de seus concidadãos que sofreram outra chacina na periferia de São Paulo, com resultados de balística apontando novamente para a Polícia Militar? Este fim de semana, decidi passar meu tempo retornando a estes autores que mencionei, do período de transição entre Império e uma República forjada em um golpe militar sem apoio popular, sempre do alto para baixo. Não somos republicanos. Jamais o fomos. Eu, como escritor, sigo meu próprio princípio: oposição, sempre, não importa quem está no poder. Fez bem o trabalho? Pois não fez mais que a obrigação. É pago/paga para isso. São nossos funcionários. Assim podemos, escritores, falar de coisas mais interessantes, o pôr-do-sol no Arpoador e a florzinha crescendo ali na esquina da Cardeal Arcoverde com a Teodoro Sampaio. Chorar os pés na bunda. Fez mal o trabalho? Mentiu? Usou a linguagem, nossa ferramenta e bem comunitário para manipular? Estaremos aí para acusar.

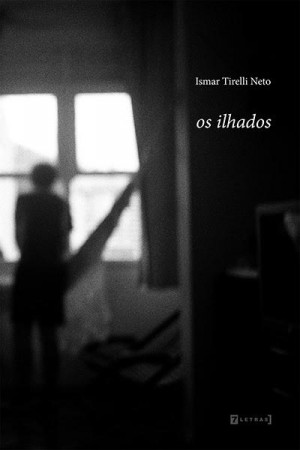

“Os ilhados”, de Ismar Tirelli Neto

A editora carioca 7Letras acaba de lançar Os ilhados (Rio de Janeiro: 7Letras, 2015), terceiro livro do poeta e prosador carioca Ismar Tirelli Neto, nascido em 1985. Com este volume, este jovem senhor de 30 anos de idade mostra-nos que o velho discurso das promessas, quando se trata de jovens autores, já não lhe cabe mais. Ele acaba de dar-nos um livro belo e de mão firme. Alguns pensarão que estou tentando dar passagem só de ida ao livro para dentro do cânone, mas esta anda sendo a última de minhas preocupações. Vocês ainda não notaram o nível do mar? Estamos próximos do fim. Para os seres que habitam o livro de Ismar Tirelli Neto, parece que já estão ilhados em seus prédios de dezenas de andares.

Comecemos pelo título: Os ilhados alerta o leitor, desde a capa, que ele está prestes a entrar em território de isolamento, dando a justa dimensão da existência das personagens que o habitam. Mas, personagens ou vozes? Talvez seja uma discussão inevitável, e tentarei conduzi-la da maneira menos desencaminhadora possível. Formado em parte considerável por textos que ocupam toda a página, de margem a margem, o leitor poderia crer estar diante de um livro que contém, a meu ver, alguns dos melhores contos publicados ultimamente. Mas há também os muitos textos que lançam mão da quebra-de-linha, poesia à vista.

Esta conversa talvez seja ociosa. Mesmo os críticos mais sazonados hesitam à hora de traçar a linha que possa separar os gêneros, especialmente neste nosso tempo de misturas e indefinições. Algumas das funções incorporadas pela prosa nos últimos séculos, como a narratividade que a estrutura na maior parte dos casos, foram desenpenhadas pela poesia por milênios. Mesmo a narratividade como efeito poético, hoje em dia, é usada por alguns poetas contemporâneos, como Marília Garcia em seu Um teste de resistores (Rio de Janeiro: 7Letras, 2014), livro que já discuti aqui [“Marília Garcia e um teste de resistores”, DW Brasil, 12.12.2014]. Mas no trabalho de Garcia vemos outro efeito, através do minar a poesia de seus elementos mais reconhecíveis, como a metáfora ou os vários efeitos sonoros, concentrando-se na voz e na performance. Talvez a maneira mais segura continue sendo a de Roman Jakobson: a função poética é aquela que faz com que a linguagem chame para si a atenção do leitor. Mas são muitas as maneiras com que a linguagem festeja-se. E talvez o mais difícil de definir seja o que poderíamos chamar de controle do tom. Portanto, mesmo estas definições podem ser enganadoras. Como definir o mais poético: a prosa plena de poeticidade de João Guimarães Rosa ou a poesia plena de prosaísmo de Manuel Bandeira?

Esta conversa talvez seja ociosa. Mesmo os críticos mais sazonados hesitam à hora de traçar a linha que possa separar os gêneros, especialmente neste nosso tempo de misturas e indefinições. Algumas das funções incorporadas pela prosa nos últimos séculos, como a narratividade que a estrutura na maior parte dos casos, foram desenpenhadas pela poesia por milênios. Mesmo a narratividade como efeito poético, hoje em dia, é usada por alguns poetas contemporâneos, como Marília Garcia em seu Um teste de resistores (Rio de Janeiro: 7Letras, 2014), livro que já discuti aqui [“Marília Garcia e um teste de resistores”, DW Brasil, 12.12.2014]. Mas no trabalho de Garcia vemos outro efeito, através do minar a poesia de seus elementos mais reconhecíveis, como a metáfora ou os vários efeitos sonoros, concentrando-se na voz e na performance. Talvez a maneira mais segura continue sendo a de Roman Jakobson: a função poética é aquela que faz com que a linguagem chame para si a atenção do leitor. Mas são muitas as maneiras com que a linguagem festeja-se. E talvez o mais difícil de definir seja o que poderíamos chamar de controle do tom. Portanto, mesmo estas definições podem ser enganadoras. Como definir o mais poético: a prosa plena de poeticidade de João Guimarães Rosa ou a poesia plena de prosaísmo de Manuel Bandeira?

Num belo retrato do autor, escrito por Bolívar Torres [“Ismar Tirelli Neto e a arte da irrealização”, O Globo, 11.07.2015], a ênfase voltou-se para a biografia de Ismar Tirelli Neto como forma de compreensão deste seu último trabalho. É certo que a personalidade do carioca é formadora de sua escrita, desde o seu primeiro bom poema publicado, aquele que anunciava a promessa, “Ansiedades quanto a uma academia”, incluído em seu primeiro livro, Synchronoscopio (Rio de Janeiro: 7Letras, 2008). Desde então, Ismar Tirelli Neto publicou ainda Ramerrão, pela mesma editora em 2011, e vem se mostrando um dos autores mais atentos e capazes de exercitar o léxico da língua, dono, sim, de uma personalidade que devora tudo e nos devolve artefatos de linguagem, em especial seu interesse pelo cinema e pela canção de fossa. Quando Ramerrão foi lançado, escrevi em linguajar pedante-especializado para a Modo de Usar & Co.: “Uma das características que mais me interessam em seu trabalho é como sua composição, nos melhores momentos, parece oscilar entre hipotaxe e parataxe, entre o linear e o desconexo, criando um encadeamento de imagens e ideias que surpreendem, mas ao mesmo tempo encaixam-se com uma naturalidade da voz, a voz dos bons de papo.”

Pois ler Ismar Tirelli Neto é como estar diante de alguém que fala tanto com inteligência como com exuberância. Suas encadeações de argumento desconexas, sua escrita elíptica, mostram-se tanto nos textos que ocupam toda a página como nos poemas propriamente ditos. Mas é interessante notar como a linguagem se materializa mais nos textos em prosa, com o estranhamento da mescla dos registros culto e popular, resgatando palavras de outros ambientes, porque ali funcionam e nos levam a estas vidas isoladas e descritas com carinho e agressão ao mesmo tempo, de um mundo que parece ter perdido o dom de compartilhar, ainda que “compartilhar” seja um dos verbos mais usados nestes tempos de redes sociais.

A mim, o que principalmente importa é o prazer da linguagem através da exuberância da língua, e neste talento ele aproxima-se de seu conterrâneo Victor Heringer, ainda que sejam autores de índoles muito distintas. Talvez a melhor maneira seja remeter o leitor ao próprio texto de Ismar Tirelli Neto, como neste início de “As mães em chamas”:

“Desde que pôs os pés aqui dentro, já quase não tenho forças para visitar ninguém. Isto deve ter sido em fins de março. De lá para cá, não houve um só instante de paz. Abro a porta e lá está ela – a mãe, em chamas. Tento me explicar, não posso, não estou em casa. Mas ela passa por mim estalando, senta-se no sofá sem dar acordo do que digo. O que é, mãe? É dinheiro? Precisa de dinheiro? São os tranquilizantes? Eu não tenho tranquilizantes. O que tenho? Receio que as línguas de fogo acabem se alastrando pelo sofá, mas parecem inteiramente circunscritas à sua figura breve, acaixotada. Ela já não foi assim, evidente, houve tempo que não era assim –, como nos comove pensar que houve tempo que não era assim, que eu não andava tão ocupado –, da missa –, a metade –, coloco a distância avisada. Longo tempo permaneço chegado à porta, a mão sobre a maçaneta, o rosto voltado em sua direção. Minha mãe se volta com o fogo para mim. Minha mãe se volta com o fogo para mim. Minha mãe faz com o fogo inúmeros gestos exasperados sem finalidade aparente. Crepita, estala, balbucia. Sua voz rompe o mosquiteiro negro e ocupa com um espesso ruído eletrônico. Essa voz, esse som, tão volumoso que não consigo me acercar. Continuo chegado à porta, a mão na maçaneta, o rosto voltado em sua direção. O que significa? Que derrota tomar? Ela se volta com o fogo para mim. No corredor, uma pinha de passantes. Limpo a garganta, tusso, peço desculpas. Como é antigo este vaudeville. Devo pegar um balde d’ água, minha mãe? Devo tremer? Devo telefonar para alguém? Quer que eu prepare um escalda-pés? Pequenos pedaços chamuscados de papel vão saltando dela, antes de pousarem no piso riscado riscam no ar uns adejos tolos – sei que se trata de um pedido, sei que querem algo de mim, algo talvez importantíssimo, mas o quê? Sinto-me culpado, não sei que derrota tomar, rebusco em mim mesmo algum escrúpulo de lealdade.” – Ismar Tirelli Neto, Os ilhados (Rio de Janeiro: 7Letras, 2015).

Aqui vemos exemplificado o que tento argumentar sobre o livro: a narratividade atenta à materialidade da língua, o controle de tom, o uso do léxico, com um vocabulário que vai do “escalda-pés” à “pinha de passantes”. É uma experimentação da língua com febre, que busca o real através da hipersensibilidade, e seu uso da língua portuguesa poderia ligá-lo aos mais diversos autores, de Otto Lara Resende a Hilda Hilst, mas, como cada um eles, de maneira pessoalíssima. Pensando em alguns de seus textos como contos, por vezes me veio a escrita de Donald Barthelme e Lydia Davis à mente.

Ezra Pound escreveu certa vez que deveríamos prestar atenção nos poetas, que talvez seus comportamentos aparentemente estranhos possam indicar simplesmente que estão vendo uma catástrofe formar-se, catástrofe que ainda não se tornou visível a todos. É nisto que escolho não ver este belo, triste e por vezes claustrofóbico livro de Ismar Tirelli Neto como fruto das possíveis derrotas pessoais do autor, mas ver nestas vozes-personagens um alerta de nossas catástrofes vindouras, quando talvez estaremos todos ilhados, verdadeira e literalmente ilhados, não em nossas vidas, mas em nossas sobrevivências. Como tantos de nós já estamos.

Um Andreazza é um Andreazza, ou a Direita Miojo

Há que se começar dando aos mensageiros aquele tradicional e exemplar tratamento em tempos de cidade sitiada. O jornalista Mateus Campos, de jornal O Globo, intitulou sua peça promocional para a editora Record da seguinte maneira: “Editor de nomes conservadores, Carlos Andreazza se firma como voz dissonante do mercado de livros” [O Globo, 31.07.2015]. Talvez seja apenas o hábito de escritores com alguma dose razoável de responsabilidade, o querer que as palavras realmente signifiquem algo. Uma postura desagradável para muitos nos dias de hoje. A que se deveria o uso do adjetivo dissonante, doado tão generosamente por nosso jornalista ao editor? Segundo as palavras do próprio Carlos Andreazza, “havia e há uma imensa demanda reprimida, culpa dos cerca de 50 anos em que a produção editorial brasileira excluiu os pensamentos liberal e conservador de suas prensas”, desta vez ao jornalista Rodolfo Borges, este mostrando-se mais capaz de exercer algum pensamento crítico sobre o que escreve, em seu artigo “A direita brasileira que saiu do armário não para de vender livros”.

Tenho apreço especial pelo adjetivo dissonante. Ele sempre me faz pensar em Federico García Lorca, o fuzilado pela direita espanhola (“pelos esbirros de Franco”, nas palavras de Theodor Adorno), a partir da ideia da “metáfora dissonante” em seu livro El Poeta en Nueva York (1927), como propôs o Grupo Noigandres. Mas a frase “voz dissonante” traz uma memória ainda mais forte: a de ter assistido, no ano 2000, pouco antes de deixar o Brasil, ao espetáculo Vozes Dissonantes, de Denise Stoklos. Nele, a dramaturga, encenadora e performer paranaense traz para o palco e para seu corpo a escrita de Gregório de Matos, do Euclides da Cunha de Os sertões (1902), de João Cabral de Melo Neto. Vozes dissonantes, naquele momento em que o Brasil era capitaneado pela versão perversa de “democratas sociais” que haviam tomado conta da política no Ocidente. A terceira via. O Consenso de Washington que alguns dos “pensadores” de Andreazza por certo gostariam de opor ao grande mal do Foro de São Paulo. Em um momento do espetáculo, Stoklos reencena e reencarna a morte da guerrilheira Iara Iavelberg (1944-1971), morta em um cerco dos agentes de segurança da Ditadura Militar em Salvador. A versão oficial é a de que Iavelberg se suicidou ao ver-se encurralada, escondida em um banheiro. Stoklos, ao fim decide dar-lhe um pouco mais de tempo, um pouco de mais tempo, antes de ser alvejada pelos agentes da subversão da Constituição, os esbirros do regime que instaurara no Brasil a pena de morte extra-oficial, a mesma que ainda paira sobre tantos cidadãos brasileiros nas mãos deste resquício macabro da Ditadura que é a Polícia Militar.

O leitor deste texto talvez esteja se exasperando, crendo que me perdi em digressões. Peço sua confiança por um parco tempo mais. “Dissonante” significa, sabemos, “adj. Que expressa ou ocasiona dissonância: melodia dissonante. Que não combina; desarmônico”, segundo o Houaiss. O Aurélio nos diz ainda “Que não soa bem. Que não fica bem; que não condiz; que destoa. Díssono, dissonoro”.

Já faz um tempo que a vacuidade da linguagem política nacional começou a extrair de nossas palavras qualquer significado tangente. O uso de um adjetivo como dissonante para descrever o (des)serviço de Carlos Andreazza ao pensamento político no país demonstra a vacuidade da linguagem do artigo que o promove, assim como da linguagem usada em sua entrevista pelo neto de Mário Andreazza, político da Ditadura, ou da linguagem de grande parte de seus autores de “pensamento” de direita. A palavra dissonante sofre aqui do mesmo esvaziamento das palavras “situação” e “oposição”, invólucros vazios. Por criticar o governo, seus autores são tomados como vozes dissonantes. É como se os envolvidos no artigo do O Globo jamais tivessem aberto o mesmo jornal nos últimos dez anos, ou se esquecido do tipo de governo que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde editora Record está localizada, tiveram nos últimos vinte. Os ideais que grande parte da população destes estados possuem, sua atitude vingativa contra as camadas da população brasileira que veem como ameaçadoras, o eterno “silêncio sorridente de São Paulo” diante dos crimes de Estado, do Carandiru ao Pinheirinho.

Seria ocioso aqui tentar apontar para o próprio esvaziamento da palavra “pensamento” de direita na boca de Carlos Andreazza. O que o garoto do programa da direita hoje no país promove como “pensamento” está em livros do calibre intelectual de Esquerda caviar, da vacuidade mental que é Rodrigo Constantino, e Não é a mamãe, de Guilherme Fiuza. É a direita miojo. Basta aquecer um pouquinha nas mãozinhass suadas das viúvas da ditadura. Até mesmo Kim Kataguiri, o analfabeto político, já foi elencado para o time dos sonhos do “pensamento” de direita de Carlos Andreazza.

Terá sucesso, como já demonstram seus números de venda. Para os atentos, palavras como “dissonante” e “pensamento”, ligados ao seu trabalho editorial, continuarão causando o estranhamento devido. Ambiciosa empreitada a sua, como a Transamazônica. Prevejo que terá o mesmo sucesso, não sem antes causar estragos.

Feedback