Mulheres, homens e a violência milenar dos últimos sobre as primeiras

Há algumas semanas, em uma conversa com o escritor e músico alemão Jonas Lieder sobre nossos passatempos televisivos dos últimos tempos, ele me recomendou que assistisse ao seriado britânico The Fall, produzido pela BBC, com Gillian Anderson em um dos papeis principais. Anderson interpreta uma agente que vem de Londres a Belfast para investigar uma série de assassinatos de mulheres na capital da Irlanda do Norte. Há, é claro, um subtexto político, ao fazer de Belfast o cenário de crimes investigados por uma inglesa. Mas o principal substrato político, creio, não se dá no conflito entre irlandeses e ingleses, pois se trata não apenas de um policial inglês investigando os crimes de um irlandês, mas de uma mulher no comando das investigações de assassinatos de mulheres e que, ela tem certeza, estão sendo cometidos por um homem.

A série, que tem alguns problemas, é perturbadora, com cenas de violência bastante explícitas, e a atuação do belíssimo Jamie Dornan como Paul Spector, o psicopata, torna as coisas ainda mais incômodas. Mas trata-se de uma série com momentos de dramaturgia realmente inteligente da autoria de Allan Cubitt.

Um diálogo me marcou: a personagem de Gillian Anderson está conversando na cama com a personagem de Colin Morgan, que interpreta outro policial envolvido nas investigações, após terem feito sexo. A personagem de Morgan, um homem, confessa sentir certo fascínio pela figura do psicopata, que parece emanar certo charme. A personagem de Anderson responde não ter qualquer interesse ou fascínio pelo assassino, que ele é apenas um homem que mata mulheres. Ela então completa: “Conheço alguém que perguntou a um grupo de homens por que eles se sentiam ameaçados por mulheres. Eles responderam: ‘Porque temos medo de que elas riam de nós’. Então, perguntou a um grupo de mulheres por que elas se sentiam ameaçadas por homens. Elas responderam: ‘Porque temos medo de que eles nos matem'”.

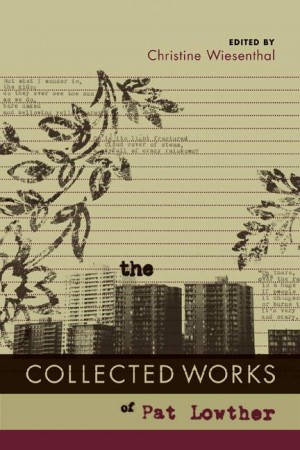

Este diálogo me voltou à mente estes dias, ao reler alguns poemas da canadense Pat Lowther. Seu assassinato pelo próprio marido, outro poeta, completará 40 anos em 2015. A autora e ativista por direitos trabalhistas, nascida Patricia Tinmuth em Vancouver, havia publicado os livros This Difficult Flowering (1968), The Age of the Bird (1972) e Milk Stone (1974). Em 1975, o manuscrito de seu A Stone Diary seria aceito para publicação pela prestigiosa Oxford University Press. Seu marido Roy Lowther, de quem adotou o sobrenome, não aceitava a fama da mulher, enciumado com a atenção crítica que ela recebia. Na noite de 24 de setembro de 1975, Pat Lowther era aguardada no Salão dos Metalúrgicos de Vancouver, onde faria uma leitura para os operários, mas jamais apareceu. Seu corpo seria encontrado três semanas mais tarde em uma gruta. Seu marido, condenado por seu homicídio.

Este diálogo me voltou à mente estes dias, ao reler alguns poemas da canadense Pat Lowther. Seu assassinato pelo próprio marido, outro poeta, completará 40 anos em 2015. A autora e ativista por direitos trabalhistas, nascida Patricia Tinmuth em Vancouver, havia publicado os livros This Difficult Flowering (1968), The Age of the Bird (1972) e Milk Stone (1974). Em 1975, o manuscrito de seu A Stone Diary seria aceito para publicação pela prestigiosa Oxford University Press. Seu marido Roy Lowther, de quem adotou o sobrenome, não aceitava a fama da mulher, enciumado com a atenção crítica que ela recebia. Na noite de 24 de setembro de 1975, Pat Lowther era aguardada no Salão dos Metalúrgicos de Vancouver, onde faria uma leitura para os operários, mas jamais apareceu. Seu corpo seria encontrado três semanas mais tarde em uma gruta. Seu marido, condenado por seu homicídio.

A violência cometida por homens heterossexuais no Brasil tem números alarmantes. Trata-se de um país extremamente perigoso para mulheres e homossexuais. No contexto literário, não é uma discussão fácil. A violência se mostra de muitas formas, e uma delas é o silêncio sobre esta violência. O apagar das vozes femininas. É espantoso como feiras literárias, editoras, antologias e artigos seguem apagando as vozes das mulheres no país. Outros, imediatamente veem como menores os textos que enfrentam o problema, por considerá-los contextuais demais, “não universais” o bastante. Como se tal preocupação fosse nada mais que um sintoma do politicamente correto que impregnou os Estados Unidos, onde Harold Bloom cunhou o termo “escola do ressentimento”. No entanto, a violência é real. Mata.

Quando trato do assunto, recebo com frequência comentários educados e inteligentes de colegas, alertando-me para o perigo de misturar política e literatura, com os argumentos que já conhecemos há tempos, resumidos sob o adágio de que só importa a qualidade literária. Estas defesas da pureza do literário vêm, invariavelmente, de homens brancos heterossexuais.

O conceito de universalidade vem sendo questionado há tempos. Para uns, isto significa uma perda inestimável. Outros, apesar de o questionarem, não apreciam os rótulos que são impostos a escritores. Pessoalmente, não tenho problemas com certos rótulos, como literatura feminina e homossexual, mas com o fato de que são dados apenas aos “outros”. Desde que se perceba que há, sim, literatura masculina, branca e heterossexual, não me parece problemático discutir o dilema nestes termos. Não consigo compreender, para dar um exemplo específico, que algumas pessoas realmente acreditem que um livro como On The Road, de Jack Kerouac, apresente uma sensibilidade “universal”. Ou discutimos tudo por suas especificidades, ou nada. Ou todos são universais, ou ninguém.

Deixem-me contar uma anedota pessoal. Em 2013, minha antologia poética lançada na Alemanha foi discutida por quatro críticos literários do país, em uma série importante que ocorre três vezes por ano em Munique. Certo crítico de renome comentou sobre meu livro na ocasião que, apesar de muito bom, infelizmente não trazia “nutrição suficiente para um homem normal heterossexual”. Sim, estas foram suas palavras. Que um homem possa dizer isso em público, na Alemanha e em pleno século 21, pareceu-me apenas mostrar que meu trabalho também pode ter suas implicações políticas aqui, como sei terem no Brasil, ainda que eu quisesse viver em um mundo no qual meus poemas de amor fossem apenas isso: poemas de amor. Se o crítico considerava o livro bom, o que o impedia de encontrar nutrição nos poemas? Apenas porque eram claramente escritos por um homem para outro homem? Ele sente-se assim também com a lírica amorosa de Konstantínos Kaváfis, Sandro Penna e Frank O’Hara, para mencionar autores que escrevem com candor e honestidade sobre seus amores? Eu sou perfeitamente capaz de apreciar a lírica amorosa de Vinícius de Moraes, por exemplo, apesar de sentir-me distante de sua sensibilidade claramente heterossexual, longínqua de qualquer universalidade indiscutível.

Jamais preguei o revisionismo do cânone baseado em questões político-ideológicas. Mas também sei há bastante tempo que escritores e artistas estão longe de serem baluartes da ética. Precisamos lê-los com olhos e mente abertas, atentos, sabendo que em muitos deles o racismo e a misoginia de sua época (que ainda é a nossa) poluem seus textos, por mais geniais que alguns deles sejam.

Em sua entrevista televisiva a Günter Gaus em 1964, Hannah Arendt diz de forma enfática, batendo a mão na poltrona em que está sentada: “Se você é atacado por ser judeu, é como judeu que você tem que se defender, não como alemão, ou cidadão cosmopolita, ou membro da Humanidade”.

Será necessário sentir na pele a opressão para compreendê-la? Estamos condenados a nossa única e própria pele? Como pensar isso em nosso contexto atual? Pois há algo mais que complica nossa discussão, e sobre o qual venho pensando muito. Quando o funcionário do censo passa por nossas casas, são poucos os que podem dizer que não fazem um X num quadradinho, de alguma descrição de si mesmos, que os coloque entre os opressores. Pois a mulher branca heterossexual por vezes se mostra insciente de seus privilégios por ser branca, e oprime seus concidadãos negros, ou se mostra cega a suas dores. Assim como um homem homossexual branco por vezes se mostra cego às dores dos negros e das mulheres. Ou um homem heterossexual negro se mostra cego às dores de mulheres e homossexuais. As fronteiras são às vezes tênues, e precisamos todos estar atentos e fortes. Conscientes de nossos privilégios, de nossas opressões, e de nossas eventuais quedas na Síndrome de Estocolmo.