Status: em uma relação complicada com escritores mais velhos

Todo jovem escritor chega a uma tradição e uma cena literária em que autores mais velhos já estabeleceram suas obras e funcionam muitas vezes como catalisadores ou bloqueadores de novos talentos, dependendo de suas inclinações.

Quem leu a correspondência deles sabe o quanto Carlos Drummond de Andrade lucrou por sua amizade com Manuel Bandeira e Mário de Andrade. No âmbito internacional, já se escreveu muito sobre a transformação pela qual passou a obra de W.B. Yeats ao tomar contato com Ezra Pound. Elizabeth Bishop manteve contato com Marianne Moore, que a encorajou, e por sua vez ela mesma veio a encorajar Robert Lowell. Os exemplos são inúmeros. Nem sempre a relação deixa de ter seus percalços, mesmo se amistosa no início, como vemos nas anedotas de Gertrude Stein e Sherwood Anderson sobre Ernest Hemingway, a quem ajudaram no começo e mais tarde preferiram ter dele apenas distância.

No Brasil, há uma legião, por exemplo, de quinquagenários que ainda se veem como enfants terribles. Se não pega muito bem para um escritor que já entrou na casa dos 30, imagine para um cinquentão.

Mas talvez poucas coisas sejam tão antigas quanto a literatura como esta tradição de autores entre os quinquagenários e os octogenários vomitando bile contra os que estão surgindo naquele momento.

Chegou até nós, por exemplo, o desgosto de Cícero para com os jovens poetas que ele viria a satirizar como neoteroi, os “novos poetas”, os novidadeiros, nos últimos anos da Roma ainda República. Entre estes novidadeiros que tanto desgostaram o velho Cícero, estava Catulo, um dos poetas mais clássicos. Bem, clássico hoje, para nós. É claro que Catulo não estava sendo “novidadeiro”, mas rejeitando uma poética prevalente em sua época e escolhendo o seu próprio passado, ao voltar-se para a poesia de Calímaco, que por sua vez havia rejeitado em sua própria época as imitações baças de Homero.

Talvez a melhor coisa para um escritor seja, de qualquer maneira, buscar a companhia e o diálogo com escritores de sua própria geração. O perigo é sempre que isso se engesse e o diálogo se mantenha apenas com os de sua geração, mesmo quando uma ou duas outras já tenham surgido. Meus diálogos mais intensos são em geral com autores, como eu, nascidos na década de 1970. Mas também passei a ter diálogos e seguir com atenção o trabalho de vários autores mais jovens que eu, nascidos na década de 1980, como Reuben da Cunha Rocha, Ismar Tirelli Neto, Victor Heringer e William Zeytounlian. As informações são outras e todos podemos aprender muito uns com os outros, como também sigo com admiração o trabalho de autores mais velhos, como Leonardo Fróes e Lu Menezes.

É direito e dever de um poeta jovem buscar suas próprias referências, mesmo que isso desgoste os cinquentões de cada época quando não se veem escolhidos ou sentem seus caminhos serem rejeitados. Talvez isso desperte certas ansiedades em relação à sobrevivência de suas próprias obras. Mas não adianta querer controlar o que autores mais jovens vão escolher fazer. Pensaríamos que as várias lições do passado, de escritores velhos dos quais hoje rimos por não terem compreendido as transformações literárias de seu tempo, fariam com que nossos famosos senhores tomassem mais cuidado antes de declararem com pompa que não há mais bons autores com menos de 40 anos, que toda a literatura jovem de seu tempo é ruim etc.

Um anedota desta semana: eu estava lendo o texto de um poeta septuagenário sobre o que ele considera um fenômeno atual da poesia contemporânea. Homem culto e excelente poeta, ele menciona em seu texto Baudelaire, Mallarmé, Lautréamont e Rimbaud. Também fala sobre Apollinaire e Pessoa. Recapitulemos: todos os poetas mencionados na primeira lista morreram no século XIX; Apollinaire, ao fim da Primeira Guerra, e Pessoa, em 1935.

Algum poeta do pós-guerra? Das décadas de 70 ou 80? Ou – loucura das loucuras, ao falar sobre o que ele mesmo chamava de um fenômeno atual da poesia contemporânea – algum poeta atual/contemporâneo? Nenhum. É claro que o poeta septuagenário encerrava seu texto condenando o tal fenômeno atual da poesia contemporânea, dizendo que ela se comporta como se nada houvesse acontecido depois de Mallarmé e Pessoa. No texto dele, realmente nada parece ter acontecido depois de Mallarmé e Pessoa.

Eis o exemplo de um momento em que um autor mais velho poderia ter se poupado do ridículo, nem mesmo o de gerações futuras, mas o de hoje mesmo. Não estou insinuando que não haja muita porcaria sendo publicada hoje, como em qualquer época. Mas tratar de poesia contemporânea traz riscos, requer também generosidade e certa humildade. Talvez seja algo difícil demais para quem já se julga no Olimpo. Mas, lembremo-nos: mesmo deuses morrem. Como aqueles, do Olimpo.

Gullar na Academia

O poeta maranhense Ferreira Gullar, nascido em 1930 e autor de livros importantes como A luta corporal (1954) e Poema sujo (1976), foi eleito na semana passada o mais novo “imortal” da Academia Brasileira de Letras, na cadeira anteriormente ocupada pelo poeta Ivan Junqueira, morto em julho deste ano. A cadeira, que tem como patrono Tomás Antônio Gonzaga, foi o assento ainda de Silva Ramos, Alcântara Machado, Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand e João Cabral de Melo Neto. Como se pode ver, gente de valor literário variado para o país. Se eu disser que isto é o “coroamento” de sua carreira ou o fim lógico e apropriado para sua trajetória, talvez entendam como um elogio. Deixem-me elaborar um pouco a ideia.

A Academia Brasileira de Letras foi fundada em 1897 e teve como primeiro presidente ninguém menos que Machado de Assis. Teve seus moldes copiados da Academia Francesa, e é apropriadíssimo que tenha como sede, no Rio de Janeiro, uma réplica algo cafona do Petit Trianon de Versalhes. O valor e prestígio de qualquer grupo ou instituição não ultrapassa o de seus participantes, e a Academia sempre oscilou entre o valor inquestionável de alguns de seus membros, como o gigante Machado ou, mais tarde, João Cabral de Melo Neto e Jorge Amado, unidos a criaturas de contribuição no mínimo questionável, como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Paulo Coelho.

Há pessoas ali que merecem nosso respeito, como Nelson Pereira dos Santos, Cleonice Berardinelli, Alfredo Bosi, Evaldo Cabral de Mello, Gerardo Hollanda Cavalcanti ou Lygia Fagundes Telles. Ao mesmo tempo, que Academia de Letras não leva seus membros a regurgitarem o chá das cinco ao verem na cadeira ao lado gente como Sarney e FHC, sendo que não foram eleitos, recusaram-se a candidatar-se ou sequer foram cogitados Carlos Drummond de Andrade, Lima Barreto, Gilberto Freyre, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Antonio Candido e Dalton Trevisan?

A tática é eleger gente questionável da política nacional para angariar influência e cacife, junto a escritores de importância verdadeira para, talvez num processo de osmose, seus membros medíocres conseguirem satisfazer seus delírios de relevância. A coisa toda é um tanto ridícula.

Onde entra Ferreira Gullar nisso tudo?

Ferreira Gullar escreveu livros importantes, como os já citados A luta corporal, publicado quando ele tinha apenas 24 anos, ou o Poema sujo, documento poético e histórico memorável. Tenho grande apreço também por seu Muitas vozes (1999), com poemas de que gosto muitíssimo, como “Nova concepção da morte” e outros de uma simplicidade desarmante, muito bonitos, como “Q‘el bixo s‘esgueirando assume ô tempo” e “Meu pai”. Um escritor importante, ainda que menos do que imagina de si. Porém sua crítica de arte e colunas políticas são constrangedoras, atestados públicos de ignorância e falta de discernimento. O problema é que Ferreira Gullar, apesar de sua megalomania, jamais teve o mesmo estofo intelectual de outros autores e críticos de sua geração, como Haroldo de Campos e Mario Faustino.

Há duas possibilidades de consagração para um escritor: a glória acadêmica ou a eleição como mestre por parte das gerações mais novas de escritores. Duas possibilidades de influência e também de sobrevivência da obra. Na última, podemos pensar em escritores como Hilda Hilst e Roberto Piva, ou Leonardo Fróes entre os vivos, ignorados pela Academia, por críticos e pela imprensa em seus momentos históricos, mas levados por autores e leitores das gerações mais jovens ao cume, numa garantia verdadeira de sobrevida para seu trabalho. São também autores que se mantiveram coerentes tanto ética quanto esteticamente. Tentem imaginar Hilst e Piva no chá das cinco, lá no Pequeno Trianon, com Pitanguy e Sarney.

A outra opção é a institucionalização. Neste novo século, este parece ser o caminho escolhido por Ferreira Gullar. Sua posição hoje não me surpreende, como seu rancoroso viés político. Um homem que oscilou entre a self-righteousness esquerdista e a self-righteousness direitista demonstra apenas uma invariável em sua trajetória. O que importa, dirão, é sua qualidade estética. Mas talvez a fraqueza do último livro de Ferreira Gullar – o premiado Em algum lugar algum (2010), que é uma sombra da sombra do que já foi capaz de fazer, com versões aguadas de poemas anteriores – comece a demonstrar em sua poesia a mesma falta de discernimento que demonstrou por anos em outras áreas de sua produção intelectual.

Murilo Mendes escreveu que era contemporâneo de si mesmo, não seu sobrevivente. Parece-me que Ferreira Gullar sobreviveu a Ferreira Gullar. Parabenizo-o por sua eleição ao panteão dos “imortais” em rodízio. A próxima vez que passar pela sede da Academia, estando no Rio, farei o que sempre faço: deter-me por alguns minutos diante da estátua de Machado de Assis, que sempre demonstrou discernimento e coerência ética e estética em toda a sua produção. É um dos que salvam do completo ridículo aquela instituição.

Considerações sobre um Nobel

Foi anunciado em Estocolmo que o Prêmio Nobel de Literatura de 2014 vai para o romancista francês Patrick Modiano, nascido em 1945, autor de Rue des Boutiques Obscures (1972), talvez seu trabalho mais famoso. Ainda não li o autor, então permitam-me uma pequena digressão sobre o Nobel em geral e a importância que teve para mim em certos momentos – talvez a única importância verdadeira que se possa esperar de um galardão como esse, além de tornar mais fácil a vida financeira do autor, o que já não é pouca coisa.

Em 1994, estudava nos Estados Unidos e tinha uma aula no colégio chamada “Novels”, na qual dedicávamos um mês inteiro a um único romance. Líamos o livro em aula, discutíamos o contexto histórico do autor, sua biografia, possíveis interpretações. Eu tinha 17 anos. Certa manhã, a professora – a excelente sra. Pamela Peak – anunciou que no próximo mês leríamos a novela Teach us to outgrow our madness, do japonês Kenzaburo Oe (n. 1935), pois ele havia acabado de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura de 1994. Jamais havia ouvido falar do autor, e li não apenas esta novela, como as outras três que o volume americano trazia: The Day He Himself Shall Wipe My Tears Away, Prize Stock e Aghwee the Sky Monster. Segue sendo até hoje uma das leituras mais febris e maravilhadas que fiz, especialmente a novela The Day He Himself Shall Wipe My Tears Away. É possível que eu o jamais tivesse descoberto e lido sem a atenção que o prêmio trouxe ao autor.

Sala da minha casa em Bebedouro, numa noite de 1996. A TV Cultura começa a passar um documentário sobre uma poeta polonesa, da qual jamais havia ouvido falar, pois ela ganhara o Prêmio Nobel de Literatura de 1996: tratava-se de Wisława Szymborska (1923 – 2012). Fiquei completamente fascinado por aquela senhora elegante, fumando, lendo aqueles poemas lindos. Isso era antes da internet em todas as casas. Só em 2001 eu voltaria a encontrar um poema seu, na revista Inimigo Rumor. Hoje, ela é editada e famosa no Brasil. Seu poema “Autotomia” é um mantra para meus tempos de escuridão. Talvez não a tivesse descoberto sem o prêmio.

Bandejão da USP, 1998. Estou comendo a gororoba servida com amigos que também estudavam filosofia. Um deles chega e diz: “O Nobel foi pro Saramago”. Bato na mesa e digo: “Merda!”. Eles me olham, eu explico: queria que fosse para João Cabral de Melo Neto. Que é, diga-se de passagem, muito mais importante. Pulo aqui para 2004, já morando em Berlim: anuncia-se que a austríaca Elfriede Jelinek ganhou o Nobel daquele ano. Me alegro muito, pois havia ido ao cinema 11 vezes para ver a filmagem de Michael Haneke de seu romance Die Klavierspielerin (A professoa de Piano, como ficou conhecido no Brasil). Foi o primeiro romance alemão que me aventurei a ler na língua original, penando muito, mas em completa admiração pela violência e brutalidade da escrita de Jelinek.

Porém, com o tempo e certa idade, além da internet para fazer o papel de desbravamento, confesso que passei a ver o prêmio com certo tédio. Com exceção de Harold Pinter, em 2005, nao há nada que tenha particularmente me alegrado. Em 2013, durante a Feira do Livro de Frankfurt, foi muito especulado que talvez um brasileiro ganhasse. Apostando nisso, a própria Deutsche Welle me encomendou logo três artigos em preparação para uma cobertura jornalística, que permaneceu hipotética, sobre os três brasileiros mais cotados: Ferreira Gullar, Nélida Piñon e Manoel de Barros. Estão guardados em algum arquivo, caso um dia isso ocorra. É uma pena que escritores como Machado de Assis, Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector ou Hilda Hilst não o tenham recebido. A Hilda Hilst, teria garantido uma vida sem dívidas e humilhações.

Repito que não li Patrick Modiano. Alguns amigos ficaram muito alegres com a notícia e recomendaram seu trabalho. Creio que este ano farei algo que não faço há muito tempo: ler um autor porque ele ganhou o Nobel.

Poetas em tempos de penúria

Sabemos da famosa pergunta de Hölderlin, “wozu Dichter in dürftiger Zeit”, que tem sido traduzida para o português de várias maneiras: para que poetas em tempos de penúria, tempos de miséria, tempos de necessidade? E poderíamos perguntar: quando não foram tempos de penúria? Cada poeta em seu tempo, se contemplava e escrevia sobre o pôr-do-sol, tinha sete vacas magras atrapalhando a foto panorâmica.

Penso em Percy Bysshe Shelley, que seguiu crendo nos ideais da Revolução Francesa, apesar do Grande Terror e Napoleão, ou Vladimir Maiakóvski, que produziu sua grande obra durante a Revolução Russa, decepcionando-se com o caminho que tomava, suicidando-se pouco tempo antes de recomeçar o Grande Terror. Essas duas revoluções foram, de qualquer maneira, momentos que exigiram de poetas e outros intelectuais que redirigissem e reposicionassem suas alianças políticas. Suas formas de sustento. Suas audiências de classe. A quem serviriam, a que classe, a que grupo?

Se a Revolução Francesa exigiu que o poeta reavaliasse suas estratégias de produção e sustento, não mais podendo simplesmente depender da corte e da aristocracia, e ainda trazendo a burguesia ao centro de comando, por sua vez a Revolução Russa trouxe mais uma vez um embaralhar das cartas, questionando as alianças burguesas da intelligentsia com a chegada da desejada e nunca vinda revolução proletária.

Esses dilemas estão até hoje encravados no debate político-estético, mesmo que disfarçados, e apenas um ingênuo ignora os efeitos que tiveram sobre a própria produção artística. O velho adágio-desejo da “arte pela arte” foi apenas uma das tentativas canhestras de evitar este furdunço, assim como a mitologia do poeta como outsider. Escondam-se ou não no topo da torre de marfim, o fogo corre solto logo abaixo.

O escritor e a política no Brasil

O histórico de engajamento político entre escritores brasileiros é extenso. Joaquim de Sousândrade e Raul Pompeia foram republicanos convictos, enquanto Joaquim Nabuco discursava em prol da abolição da escravatura sem a extinção da Monarquia. Por sua vez, o grande Machado de Assis criava sua alegoria das contradições da transição da Monarquia para a República em seu romance Esaú e Jacó (1904). Cruz e Sousa estava bastante consciente da realidade ao seu redor, como prova seu grande poema “Litania dos pobres”, apesar de nossos manuais escolares o pintarem como o distraído amante “dos incensos dos turíbulos das aras”; assim como Euclides da Cunha em Os Sertões (1902) e Lima Barreto em todo o seu trabalho. De Gregório de Matos a Luiz Gama, deste a Sebastião Nunes, os poetas satíricos brasileiros não deixaram de rir da cara de nossa miséria.

Em alguns casos, são muito sutis as implicações políticas do trabalho de um escritor. Machado de Assis e Clarice Lispector são exemplos de enorme sutileza em sua violência de cunho político. Clarice, que não é vista com frequência como “escritora engajada”, expediu algumas das maiores invectivas à nossa noção de civilização em livros como A maçã no escuro (1951) e A paixão segundo GH (1964), livros mais despertos e perigosos que mil panfletos.

Penso em Augusto dos Anjos e em seu Eu (1912), com sua linguagem poética que à primeira vista não parece pensada como escolha ética e política, mas que já foi ligada por Anatol Rosenfeld à dos expressionistas germânicos, seus contemporâneos exatos, como Gottfriend Benn, que publicou seu livro Morgue também em 1912. Quando leio suas imagens de decomposição corporal, penso na decomposição social, na pobreza do país. E penso no debate travado por Georg Lukács e Ernst Bloch na imprensa alemã em 1934, no qual Lukács acusou os expressionistas germânicos de serem meros representantes da decadência burguesa, usando sua linguagem como prova disso, ao que Bloch saiu em defesa dos mesmos, buscando demonstrar que era justamente essa linguagem que expunha a decadência política da época. O que para um crítico parecia inconsciência histórica, era para o outro prova de consciência.

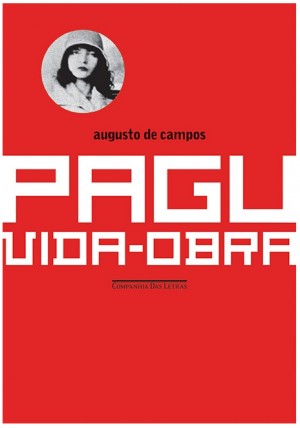

O trabalho de escritores estará sempre exposto à leitura aberta de suas implicações políticas por outrem. E, para mim, as imagens de Patrícia Galvão sendo presa num comício de estivadores em Santos em 1931, e depois voltando em 1938 para as prisões de Getúlio Vargas, são como uma acusação que não dorme, contra todos nós e nossa apatia. A poeta e romancista lançada nos porões da mesma ditadura que encarcerou Graciliano Ramos, Dyonélio Machado e outros.

Possibilidades de resistência

Há, para alguns, a possibilidade de resistência articulada por Theodor W. Adorno em seu ensaio “Lírica e sociedade”, a da negação do seu momento histórico pela fuga da lírica. Em seu ensaio “Poesia resistência”, Alfredo Bosi fala sobre o poeta que recusa o tempo presente, seja pela idealização do passado em uma “Idade de ouro”, ou na invocação da vingança futura, a Parúsia, usando uma expressão religiosa. Mas Carlos Drummond de Andrade insistiu em cantar “o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.” E num dos maiores poemas líricos do Brasil, o “Cântico dos cânticos para flauta e violão”, Oswald de Andrade cantou por sua amada e pela Stalingrado sitiada.

Em seu poema maior, “As cinzas de Gramsci”, Pier Paolo Pasolini não se furtou a recorrer aos tercetos que ecoam a Dante, para qualquer italiano, ao tratar das tragédias dos mortais de seu tempo. Penso no poeta francês Henri Chopin, recusando-se a usar palavras, e voltando-se para a poesia sonora, composta com sua respiração, porque segundo ele “não é possível, não se pode continuar com a Palavra onipotente, a Palavra que impera sobre tudo. Não se pode seguir admitindo-a em toda casa, e ouvi-la em todos os cantos descrevendo-nos e descrevendo eventos, dizendo-nos como votar, e a quem devemos obedecer…”.

Há momentos em que o silêncio, deixando soar apenas a sua respiração, é o único discurso político coerente. Estar respirando, um sinal de resistência.

Após um tempo de apatia política, de defesas de uma certa pós-utopia, o Brasil volta a se radicalizar na figura de uma parte de seus escritores. Alguns tomam partido, muitos tomam uma posição. O que, às vezes, exige também não tomar partido. Ser oposição aos dois lados da trincheira.

De qualquer forma, neste tempo de penúria de partidos, encerro com a notícia apropriada da reedição de uma obra importantíssima para o nosso momento histórico: a biografia e estudo de Augusto de Campos sobre a obra de Patrícia Galvão, Pagu: vida-obra (São Paulo: Companhia das Letras, 2014), a grande Pagu, mulher que tomou partido, tomou posição, e sentiu na carne o que significa ter os olhos abertos neste país, o Brasil, meu Brasil brasileiro.

Literatura e Segunda Guerra

Esta semana foi o aniversário de 75 anos da invasão da Polônia pela Alemanha, em 1° de setembro de 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial, ou, como querem alguns historiadores, a segunda prestação da Grande Guerra. O conflito mais definidor do último século, ainda vivemos em muitos aspectos sob suas consequências. O mundo que emergiu da Primeira não era o mesmo, e certamente não era este o que por sua vez emergiu da Segunda. Suas marcas estão também na Literatura, tanto a que foi produzida no período, como a que se seguiu.

Não haveria espaço aqui para tratar da miríade de obras que estão, direta ou indiretamente, ligadas à Segunda Guerra Mundial. O que apresento aqui são notas muito pessoais sobre algumas obras, oriundas dela, que mais me causaram impacto, e que gostaria de recomendar, caso haja alguma surpresa no que se segue.

A escrita dos campos

Seria necessário um ensaio denso apenas para falar sobre a escrita dos sobreviventes dos campos, ou o que se convencionou chamar de Literatura do Holocausto. Já se falou muito sobre a invectiva de Theodor W. Adorno, a de que, após Auschwitz, escrever poesia seria um ato de barbárie. Talvez a resposta mais célebre seja a obra do poeta romeno de língua alemã Paul Celan, seu gesto constante de dar voz aos mortos. É importante lembrar, no entanto, que o próprio Celan fala em um de seus poucos textos em prosa sobre o horror que lhe causava ler escritores que seguiram produzindo textos como se nada estivesse acontecendo (ou houvesse acontecido), retomando sua escrita ciosa da Grande Beleza, sem debruçar-se sobre o abismo da Catástrofe. Daí, a fratura da santíssima sintaxe alemã que vemos na obra de Celan. Em seu poema mais famoso, Celan escreve (a tradução é minha):

Seria necessário um ensaio denso apenas para falar sobre a escrita dos sobreviventes dos campos, ou o que se convencionou chamar de Literatura do Holocausto. Já se falou muito sobre a invectiva de Theodor W. Adorno, a de que, após Auschwitz, escrever poesia seria um ato de barbárie. Talvez a resposta mais célebre seja a obra do poeta romeno de língua alemã Paul Celan, seu gesto constante de dar voz aos mortos. É importante lembrar, no entanto, que o próprio Celan fala em um de seus poucos textos em prosa sobre o horror que lhe causava ler escritores que seguiram produzindo textos como se nada estivesse acontecendo (ou houvesse acontecido), retomando sua escrita ciosa da Grande Beleza, sem debruçar-se sobre o abismo da Catástrofe. Daí, a fratura da santíssima sintaxe alemã que vemos na obra de Celan. Em seu poema mais famoso, Celan escreve (a tradução é minha):

Leite negro da madrugada nós te bebemos à noite

nós te bebemos de manhã e ao meio-dia nós te bebemos à tardinha

nós bebemos e bebemos

Certo homem habita a casa e brinca com víboras que escreve

que escreve quando escurece à Alemanha teu cabelo doirado Margarete

Teu cabelo cinzento Sulamita nós cavamos nos ares uma cova onde espreguiçar-nos

Ele grita pás mais fundo no miolo da terra vós e vós cantai e tocai

ele alcança o ferro na cintura agita-o nos ares seus olhos são azuis

mais fundo com as pás mais alto com os violinos chacoalhemos os esqueletos

(Paul Celan, “Fuga da morte”, excerto.Tradução de Ricardo Domeneck)

Na prosa, um dos grandes nomes dentre os escritores sobreviventes daquele horror é o de Primo Levi, que sobreviveu a Auschwitz. Seu livro de memórias É isso um homem? (Se questo è un uomo, 1947) foi um dos primeiros textos sobre as trevas dos campos, no mesmo ano de publicação de A espécie humana (L’espèce humaine), de Robert Antelme, que sobrevivera a Buchenwald. Muitos outros viriam, como Além da culpa e expiação (Jenseits von Schuld und Sühne, 1964), de Jean Améry, que passara também por Auschwitz e Buchenwald, sendo libertado em 1945 em Bergen-Belsen. Améry tem uma das citações mais marcantes (e, de certa forma, condenadora de toda a nossa noção de civilização) sobre a experiência dos campos:

“Uma leve pressão na mão que segura os instrumentos da tortura basta para transformar o outro, juntamente com sua cabeça, na qual estejam talvez armazenados Kant e Hegel, e todas as nove sinfonias, e O Mundo Como Vontade e Representação– em um histérico leitão guinchante no abatedouro. O próprio torturador pode então, quando tenha executado tudo, extinguindo o que restava de espírito na vítima, fumar um cigarro ou tomar o café da manhã, ou, se tiver vontade, ensimesmar-se com a leitura de O Mundo Como Vontade e Representação.” — Jean Améry.

De Primo Levi, eu recomendo especialmente o excelente Se não agora, quando? (Se non ora, quando?, 1982), que conta a história pouco conhecida dos judeus que pegaram em armas e se uniram aos partisans na resistência antinazista.

Um autor que era pouco conhecido no Brasil, mas que passa agora a ser traduzido, é o franco-egípcio Edmond Jabès. A Lumme Editor lançou no ano passado um volume traduzido por Eclair Antonio Almeida Filho e Amanda Mendes Casal, e promete lançar toda a obra de Jabès no Brasil até 2017.

Jabès é um escritor fascinante, e é muito interessante pensá-lo ao lado de Celan. Suas obras são muito distintas, mas é como ver duas pontes paralelas sobre o abismo. Cultuado na França e nos Estados Unidos, tem um dos projetos literários mais belos da língua francesa, e também mais estranhos e difíceis, desde Francis Ponge. Ainda que tenha publicado também volumes de poemas, seus livros mais misteriosos são de difícil classificação, séries de diálogos entre rabinos imaginários que buscam a recuperação da autoridade do Livro. É uma leitura essencial, não apenas para poetas ou pessoas interessadas na história da Segunda Guerra e da Shoah, mas por seu comovente trabalho de salvação da e através da linguagem.

Por fim, sinto-me impelido a falar de um dos meus poetas favoritos, que não sobreviveu aos campos: o húngaro Miklós Radnóti (1909 – 1944). Autor de poemas luminosos antes da Guerra, tradutor de poetas franceses como Rimbaud, Mallarmé e Apollinaire, seus últimos poemas são documentos literais do massacre. Forçado a unir-se ao regimento judeu do exército húngaro, mas desarmado (por ser judeu), acabou na minas de Bor. Com o avanço do exército de Tito, foi forçado a uma das infames marchas da morte. Escrevia seus últimos poemas numa caderneta, lutando ao mesmo tempo pela sobrevivência na marcha. Segundo testemunhas, foi executado por um miliciano bêbado, no início de novembro de 1944, por “ficar escrevinhando.” Seu corpo foi mais tarde reconhecido, ao ser exumado em uma vala comum, por encontrarem no bolso do seu casaco a caderneta com seus últimos poemas.

Prosa e poesia de guerra

O número de trabalhos em prosa baseados na Guerra é muito grande. Vou me referir a dois autores, especificamente: o norte-americano Joseph Heller e o russo Vasily Grossman. O primeiro, Heller, deu-nos uma das obras mais estranhas e singulares do pós-guerra: o romance Catch-22 (1961), no qual expõe, de forma satírica e inteligentíssima, os próprios absurdos da mentalidade militarista, da máquina de guerra. O segundo, Grossman, foi correspondente de guerra para jornais soviéticos e deixou-nos alguns dos relatos mais marcantes sobre o dia a dia das batalhas. Tem excelentes contos, mas o romance que fincou seu nome no imaginário mundial é Vida e destino, escrito na década de 50 mas só publicado na década de 80. Grossman morreu acreditando que o livro havia sido destruído pelos censores do Kremlin, e o livro sobreviveu por ter sido levado para fora do país em microfilmes pelo poeta Semyon Lipkin.

O número de trabalhos em prosa baseados na Guerra é muito grande. Vou me referir a dois autores, especificamente: o norte-americano Joseph Heller e o russo Vasily Grossman. O primeiro, Heller, deu-nos uma das obras mais estranhas e singulares do pós-guerra: o romance Catch-22 (1961), no qual expõe, de forma satírica e inteligentíssima, os próprios absurdos da mentalidade militarista, da máquina de guerra. O segundo, Grossman, foi correspondente de guerra para jornais soviéticos e deixou-nos alguns dos relatos mais marcantes sobre o dia a dia das batalhas. Tem excelentes contos, mas o romance que fincou seu nome no imaginário mundial é Vida e destino, escrito na década de 50 mas só publicado na década de 80. Grossman morreu acreditando que o livro havia sido destruído pelos censores do Kremlin, e o livro sobreviveu por ter sido levado para fora do país em microfilmes pelo poeta Semyon Lipkin.

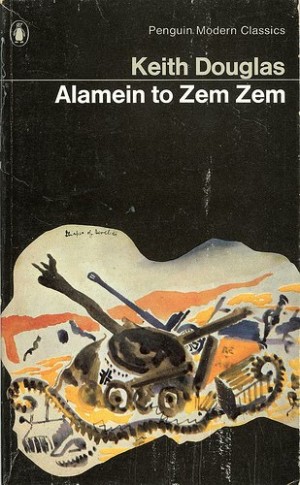

Quanto à poesia, no aniversário do início da Primeira Guerra, escrevi para a Deutsche Welle Brasil um artigo em que discutia a literatura produzida durante o conflito de 1914 – 1918, intitulado “A literatura na Primeira Guerra Mundial”, publicado no caderno de cultura da Deutsche Welle Brasil no dia 2 de maio deste ano. Ali discuto como a relação de poetas com a guerra muda a partir dos massacres da Primeira. Muitos escreveram com fervor patriótico ainda naquele momento, talvez ainda tomados pela tradição épica da poesia europeia. Com a Segunda Guerra, a mudança já havia sido completada. Poetas entregam-se ao lamento sobre os despojos e a sátira contra seus Governos. Um exemplo é o britânico Keith Douglas (1920 – 1944), morto durante uma batalha, mas não sem antes deixar poemas extremamente sardônicos e impactantes sobre a vida nas trincheiras.

Segunda Guerra Mundial e o Brasil

O Brasil de Getúlio Vargas, relutantemente, entrou na Segunda Guerra em 1942, quando submarinos alemães afundaram navios brasileiros no Atlântico, acredita-se que em represália à adesão do Brasil aos compromissos da “Carta do Atlântico”, o que encerrava a suposta neutralidade brasileira no conflito. Um contingente de 25.000 soldados brasileiros foram enviados para os campos de batalha na Itália.

O Brasil de Getúlio Vargas, relutantemente, entrou na Segunda Guerra em 1942, quando submarinos alemães afundaram navios brasileiros no Atlântico, acredita-se que em represália à adesão do Brasil aos compromissos da “Carta do Atlântico”, o que encerrava a suposta neutralidade brasileira no conflito. Um contingente de 25.000 soldados brasileiros foram enviados para os campos de batalha na Itália.

A guerra não deixou marcas na prosa brasileira, mas afetou intensamente o espírito e a produção de três grandes poetas modernistas: Oswald de Andrade, Murilo Mendes e Carlos Drummond de Andrade.

O belíssimo “Cântico dos cânticos para flauta e violão” (1945), de Oswald, traz para o seu foro íntimo a tragédia mundial. Em um ensaio, Haroldo de Campos chega a traçar paralelos entre esta lírica engajada de Oswald de Andrade e a de outros poetas internacionais, como o alemão Bertolt Brecht e o russo Vladimir Maiakóvski. Em seu A Rosa do Povo, também de 1945, Carlos Drummond de Andrade publicou poemas como “Com o russo em Berlim”, “Carta a Stalingrado”, “Visão 1944” e “Telegrama de Moscou”.

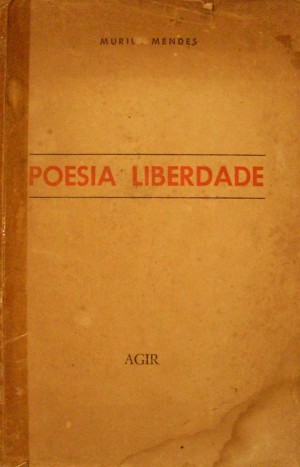

Já Murilo Mendes, com sua dicção característica, publicou em 1947 um de seus livros mais importantes, Poesia Liberdade, que se encerra com um dos melhores poemas da modernidade brasileira, “Janela do caos”, com sua linguagem fragmentária e assustadora, sobre a tragédia que se abatia no mundo.

Cai das sombras das pirâmides

Este desejo de obscuridade.

Enigma, inocência bárbara,

Pássaros galopando elementos.

Do fundo céu

Irrompem nuvens eqüestres.

Onde estão os braços comunicantes

E os pára-quedistas da justiça?

Vultos encouraçados presidem

À sabotagem das harpas.

(Murilo Mendes, “Janela do caos”, excerto)

O pós-guerra, sempre anteguerra

Se disse no início deste texto que a sombra da Segunda Guerra ainda paira sobre nós, com consequências que se acumulam, se entrelaçam, talvez o mais eloquente escritor desta sombra seja o alemão W.G. Sebald. Ainda não me recuperei da leitura, feita há dois anos, de seu livro Os Anéis de Saturno (Die Ringe des Saturn, 1995). Em minha opinião o maior prosador dos últimos 25 anos, ao lado de Roberto Bolaño, o alemão começou a publicar tarde, e seus poucos livros antes de sua morte prematura são o testemunho de nossa vida sob a sombra da guerra, escondendo-nos do sol escaldante da verdade de nossa conivência cotidiana com os muitos massacres que nasceram com ela.

Feedback