Vida em Berlim: Leste/Oeste ainda faz sentido?

Na Torstrasse em Berlim, muito próximo da Rosenthaler Platz, que sempre foi parte do epicentro de minha vida por aqui, há uma casa famosa em que foi pintada a frase: “ Dieses Haus stand früher in einem anderen Land” (Antigamente esta casa ficava em outro país, em tradução literal). A primeira vez que vi a pixação autorizada, estilizada, pensei que se tratava de uma crítica à forma como a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, se dissolvera na República Federal Alemã, a Ocidental. No meio do Mitte (Centro) de Berlim, eu a havia compreendido como uma reação à gentrificação que tomara este bairro de assalto antes de todos os outros, seguindo para Prenzlauer Berg, com o qual faz fronteira. Para quem vive em Berlim desde o começo do século, como é o meu caso, e viu as transformações pelas quais estes dois bairros do Leste passaram, percebe que eles estão praticamente irreconhecíveis. É importante notar na fachada da casa a frase acima, no entanto, que diz “Menschlicher Wille kann alles versetzen” (A vontade humana pode mover tudo), mostrando que a casa celebra os movimentos sociais que levaram à queda do Muro.

Dieses Haus stand früher in einem anderen Land” (Antigamente esta casa ficava em outro país, em tradução literal). A primeira vez que vi a pixação autorizada, estilizada, pensei que se tratava de uma crítica à forma como a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, se dissolvera na República Federal Alemã, a Ocidental. No meio do Mitte (Centro) de Berlim, eu a havia compreendido como uma reação à gentrificação que tomara este bairro de assalto antes de todos os outros, seguindo para Prenzlauer Berg, com o qual faz fronteira. Para quem vive em Berlim desde o começo do século, como é o meu caso, e viu as transformações pelas quais estes dois bairros do Leste passaram, percebe que eles estão praticamente irreconhecíveis. É importante notar na fachada da casa a frase acima, no entanto, que diz “Menschlicher Wille kann alles versetzen” (A vontade humana pode mover tudo), mostrando que a casa celebra os movimentos sociais que levaram à queda do Muro.

Faz mais de 25 anos que o Muro caiu. Ainda faz sentido falar em Berlim Oriental e Berlim Ocidental? Pode parecer absurdo, mas na vida prática de quem mora em Berlim, esta divisão ainda está viva. Tenho amigos que nasceram e cresceram no Oeste, em Schöneberg ou Charlottenburg, que raramente põem os pés na Berlim Oriental. Por outro lado, eu, que sempre vivi na parte oriental da cidade, assim como alguns outros amigos, temos a Alexanderplatz como ponto de referência, e raramente nos encontramos em pontos ocidentais da cidade como a Ku’damm e seus arredores. É claro que todos acabam por se trombar em Kreuzberg e Neukölln, antes ocidentais, e hoje parte do que eu chamo de “Nova Berlim”, a parte em que vivem os alemães mais jovens, os estrangeiros festeiros. A “Nova Berlim”, como a entendo, toma dois bairros do Oeste: Kreuzberg/Neulkölln, e do Leste: Mitte/Prenzlauer Berg. É esta “Nova Berlim” mesma que muitos berlinenses ocidentais e orientais detestam.

Mas se nos fastamos desta “Nova Berlim”, para leste ou oeste, fica patente como estas duas décadas e meia não são suficientes para cicatrizar as feridas de uma cidade. Há pouco tempo fui ao concerto da banda alemã Lea Porcelain na Ku’damm. Ao sair do concerto e perambular com amigos (todos residentes de bairros do Leste) pela redondeza, era muito forte a sensação de estar em outra cidade. Para quem vem da Karl-Marx-Allee, sente-se que se está de viagem andando pela Ku’damm, assim como alguém acostumado com as boutiques da Ku’damm reage como forasteiro entre os prédios enormes daquela rua de nome tão carregado, a Karl-Marx-Allee. Isso tudo torna Berlim uma cidade descentrada, como ela de certa forma sempre foi, mesmo antes do Muro, talvez mesmo antes da guerra. E todos nós nos movemos entre estas três cidades dentro de uma, a Berlim Ocidental, a Oriental e a Nova, às vezes sem nos entendermos muito bem. Esta ideia de uma “Nova Berlim” não é exatamente ortodoxa. É uma ideia minha à qual voltarei.

O de falar o menos possível

Em sua já clássica e única entrevista televisiva, em conversa com o jornalista Júlio Lerner em 1977, Clarice Lispector diz várias coisas impactantes, com aquela verve quase minimalista, seca, meio bruta que já conhecíamos de seus livros, mas agora e para sempre podíamos ouvir e ver em voz e gesto. Há na conversa, porém, uma resposta que não me era exatamente impactante, mas perturbadora: à pergunta sobre qual o papel do escritor brasileiro hoje, Clarice Lispector responde: “O de falar o menos possível.”

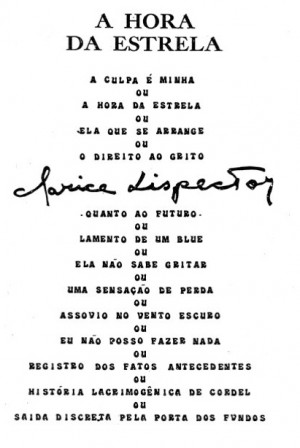

“Hoje” era fevereiro de 1977. No Palácio do Planalto, oficiava Ernesto Geisel. Pessoas ainda lutavam com armas e com palavras contra o Regime Militar do qual este era, àquele momento, a cabeça. Covas clandestinas enchiam-se, corpos eram lançados no Oceano Atlântico. É por isso que esta resposta de Clarice Lispector sempre me perturbou. Claro está que precisamos lembrar-nos de que a escritora havia acabado de finalizar a novela A Hora da Estrela. Entre os 13 títulos do livro, está “O direito ao grito”. Está ainda aquele estranho “.Quanto ao futuro.”, precedido e seguido por pontos finais. Falar o menos possív el. O direito ao grito.

el. O direito ao grito.

“.Quanto ao futuro.”

Nas últimas semanas, especialmente, tive a sensação de compreender um pouco melhor o que a autora quis dizer ao dizer tão pouco. O mínimo. O país foi posto em estado de emergência. Havia urgência em dizer, falar contra ou a favor. Quando alguém grita “fogo!” no meio da casa, corre-se, não se começa uma discussão sobre a semântica da palavra “fogo”, ou se é apenas fumaça, etc. Mas que contribuição verdadeira pode fazer um escritor senão gritar “fogo” primeiro, ou questionar a palavra se outro a gritou e os motivos parecem dúbios? Estado de emergência. O poeta norte-americano Frank O’Hara tem um livro com um título bonito e apropriado: Meditations in an emergency. Meditações em uma emergência.

Mas isto estava vedado. Ao time dos “coxinhas” e dos “petralhas” veio juntar-se a figura do “isentão.” O momento era de “cerrar as fileiras”. Unir-se porque o inimigo do outro lado era pior, ainda que o inimigo tenha chegado ao poder em coalizão com aquela a que se urgia defender. A expressão, sem saber exatamente sua etimologia, sempre me faz pensar nos trezentos de Esparta e Tebas contra o exército persa na Batalha das Termópilas, a tática militar de cerrar escudo com escudo enquanto se luta com a lança por cima e por baixo. Em inglês, a expressão que se usa é circle the wagons, lembrando os colonos que se dirigiam ao Oeste e, em caso de ataque, faziam um círculo com as carroças para melhor defesa. Vale lembrar, como cheguei a comentar durantes as eleições de 2014 – quando até os críticos mais ferrenhos a Dilma Rousseff se uniram à campanha do Governo por temer a vitória de Aécio Neves, que o objetivo era manter os índios do lado de fora. Os índios sempre do lado de fora.

Escrevo este texto um par de horas após o Senado afastar a presidente Dilma Rousseff, democraticamente eleita, por meios que continuam a dividir juristas, gente contra e gente a favor que está longe de ser golpista. Nas redes sociais, amigos declaram luto pelo Estado de Direito, anunciam o início da repressão autoritária a movimentos sociais e eu pasmo que se declare o luto agora. Com Amarildo de Souza e Cláudia Ferreira da Silva mortos. Com Rafael Braga Vieira na cadeia. Com uma lei antiterrorismo sancionada por Dilma Rousseff. Ver amigos falando tudo isso com a mesma veemência com que chamaram de “ditadura” o Governo de Rousseff durante as repressões violentas aos protestos de esquerda de 2013. Mas eu entendo. É o cerrar das fileiras. Circle the wagons. Fazemos círculo com as carroças enquanto Belo Monte começa a operar, aquela coisa chamada de “grandiosa” pela presidente democraticamente eleita, ainda que construída por cima dos direitos constitucionais dos povos indígenas.

Eu choro junto. A lágrima, eu juro, é verdadeira. Só não é por Rousseff. Comecei esse texto citando Clarice Lispector, que esta semana teve seus contos completos reunidos em volume único no Brasil. Em A Paixão segundo GH (1964), ela escreveu: “E uma desilusão. Mas desilusão de quê? Se, sem ao menos sentir, eu mal devia estar tolerando minha organização apenas construída? Talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto se deveria dizer assim: ele está muito feliz porque finalmente foi desiludido. O que eu era antes não me era bom. Mas era desse não-bom que eu havia organizado o melhor: a esperança.”

E é assim, nesse luto geral agora, como única contribuição que posso dar sem ser jurista ou senador, que eu gostaria de dizer que mesmo neste velório talvez haja a felicidade de termo-nos finalmente desiludido, de talvez percebermos que nossa chamada transição democrática foi uma farsa, mesmo se bonita, com a qual havíamos organizado o que tínhamos de melhor, a esperança, mas uma esperança que precisava morrer para ver quantos morriam antes dela, ao nosso redor. E que talvez agora, revertidos todos possivelmente ao estado que já conhecem muito bem os índios e os negros em nosso “Estado de direito”, tenhamos a coragem de, como a personagem GH, não de perder e sim de amputar aquela terceira perna que nos mantinha estáveis, mas nos impedia de caminhar. A palavra mais bonita da língua é faxina. E, respondendo à charge de Millôr Fernandes que vem recirculando pela rede, a que diz que “o Brasil é um país que tem muito passado pela frente”, talvez precisemos mesmo disso: de olhar para a frente, para o passado. E consertar de verdade as gambiarras que arrastamos com a barriga há décadas.

Tempos difíceis para trás e para a frente. Faço votos que possamos ser exemplo de democracia nos debates que estão por vir, aceitando divergências quanto a como ser oposição a tudo o que merece oposição.

“.Quanto ao futuro.”

Sobre o politicamente correto em literatura

Em 2012 fui convidado a fazer a curadoria da oficina de tradução do Festival de Poesia de Berlim, que reuniria seis poetas brasileiros e seis poetas alemães para traduções mútuas com a ajuda de intérpretes. Os poetas brasileiros eram Horácio Costa, Jussara Salazar, Ricardo Aleixo, Marcos Siscar, Dirceu Villa e Érica Zíngano. No prefácio à antologia que nasceu da oficina, incluindo os brasileiros e seus parceiros de língua alemã (Gerhard Falkner, Christian Lehnert, Barbara Köhler, Jan Wagner, Ulf Stolterfoht e Ann Cotten), tracei alguns paralelos entre as cenas literárias brasileira e alemã. Não vou voltar a todos eles, mas uma das questões que menciono é o fato de que ambas as literaturas, surgindo em momentos de redemocratização no fim da década de 80 (fim da ditadura militar no Brasil e Queda do M uro de Berlim na Alemanha), haviam experimentado na década de 90 uma espécie de ressaca política, voltando-se para outros temas e gerando o que para alguns de nós pareceu uma despolitização do debate literário. Isso, é óbvio, refere-se à cena mais visível, aos debates na imprensa e aos autores mais prestigiados daquele momento. Seria um erro fazer disso uma narrativa generalizante, já que escritores como Sebastião Nunes e Adão Ventura seguiram com seus trabalhos, assim como surgiu um autor como Paulo Lins. Estas são impressões pessoais.

uro de Berlim na Alemanha), haviam experimentado na década de 90 uma espécie de ressaca política, voltando-se para outros temas e gerando o que para alguns de nós pareceu uma despolitização do debate literário. Isso, é óbvio, refere-se à cena mais visível, aos debates na imprensa e aos autores mais prestigiados daquele momento. Seria um erro fazer disso uma narrativa generalizante, já que escritores como Sebastião Nunes e Adão Ventura seguiram com seus trabalhos, assim como surgiu um autor como Paulo Lins. Estas são impressões pessoais.

É também portanto pessoal a impressão de que este paralelo hoje não existe mais. Se eu sinto a cena literária alemã ainda regida pela ideologia da autonomia da literatura em relação à história, o cenário literário brasileiro sofreu uma transformação. A consciência política no manejo da linguagem é central para vários autores. Poetas e prosadores como Ricardo Aleixo, Veronica Stigger, Pádua Fernandes, Angélica Freitas, Victor Heringer, Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, Bruno Brum, e tantos outros, têm-se debruçado sobre algumas de nossas gangrenas mais mal-cheirosas: nosso racismo, nosso machismo, nossa homofobia, as nossas várias outras pequenas mesquinharias que têm consequências tão devastadoras sobre o tecido social do país. Ao mesmo tempo, isso gera uma reação por parte daqueles que acreditam que o debate literário brasileiro estaria caindo, em alguns momentos, na preocupação não com uma consciência política, mas com a polidez política.

Tive uma conversa com um autor há pouco tempo, autor que respeito muito mas do qual discordo em quase tudo, sobre a questão do “politicamente correto” quando se trata da literatura. A questão, me parece, é saber diferenciar entre o politicamente correto e o politicamente consciente, já que por trás da batalha contra o “politicamente correto”, em muitos casos, sinto na verdade uma defesa da ideologia da autonomia incondicional da escrita em relação à história, uma batalha, na verdade, contra qualquer forma de ação de caráter histórico e político na literatura. Nos piores casos, sinto que a utores querem apenas seguir defendo certa visão masculina como universal.

utores querem apenas seguir defendo certa visão masculina como universal.

Em palavras claras: por que as agruras do dia-a-dia de um homem seriam universais, mas a descrição das agruras do universo da mulher são imediatamente rotuladas como “literatura feminina”? Sem mencionar que elas são, de qualquer forma, a maioria da população mundial. Por que os tormentos descritos por homens como Charles Bukowski e Jack Kerouac são Literatura, sem rótulos, mas os tormentos descritos por mulheres como Virginia Woolf e Katherine Mainsfield são Literatura feminina? Ou rotulamos tudo, ou não rotulamos nada. Se leitores homossexuais sempre foram capazes de ler os poemas de amor de um heterossexual como Vinicius de Moraes e retirar dali o que os toca e nos toca a todos, qual a dificuldade de ler os poemas de amor de um homossexual como Mario Cesariny e retirar dali o que toca a todos?

Mas há uma questão ainda mais espinhosa: por que certas catástrofes parecem tocar toda a humanidade e certas catástrofes parecem ser limitadas ao grupo que as sofre?

Meu colega e eu falamos sobre trabalhos que tiveram a coragem de olhar o “mal” e o “horror” histórico de vários momentos nos olhos. Citamos textos como o poema “Fuga da morte” de Paul Celan. Celan foi um autor que lidou com um Horror histórico, real, que tinha contexto – o genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra – vítimas e algozes que eram gente de carne e osso. E não há nas Américas um mal e um horror que precisam ser olhados nos olhos, que ainda estão entre nós e formam a fábrica de nossa sociedade, como o genocídio indígena e o sequestro e escravização genocida de milhões de africanos no nosso continente?

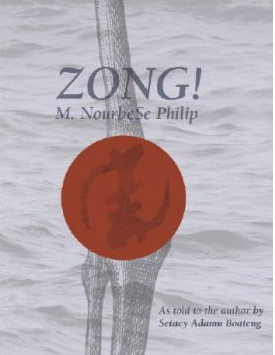

Elencar trabalhos que estejam lidando com este horror ajudaria? Não sei. Será que nós teríamos reconhecido um poema de Celan como “A Fuga da Morte” se tivéssemos sido contemporâneos de sua escrita? Sua poesia sofreu duras críticas quando surgiu. Falemos por exemplo de um dos grandes crimes de nossa doentia civilização ocidental, já mencionado: o sequestro e escravização de milhões de seres humanos do continente africano. Há o livro Zong! (2008), de M. NourbeSe Philip, que olhou este horror de frente. O livro é baseado no fato real do navio Zong e num processo jurídico de 1781, quando aquele navio negreiro lançou ao mar cerca de 140 mulheres e homens africanos, que teriam sido vendidos como escravos, simplesmente porque os traficantes perceberam que ganhariam mais dinheiro coletando o seguro da “carga” que a vendendo. O mal. O horror. Eis um exemplo de uma autora, mulher negra nascida em Trindade e Tobago, lidando com um dos capítulos mais tenebrosos da História das Américas. Sem pestanejar e sem recorrer ao esconderijo do sublime. Há também o livro La sodomía en la Nueva España (2010), de Luis Felipe Fabre, no qual o autor, homem homossexual nascido no México, parte dos arquivos da Inquisição Mexicana e um episódio específico em que homossexuais foram queimados em praça pública na Cidade do México, para compor um livro extraordinário em “retábulos” e “villancicos”, conhecedor que é das formas mais sofisticadas do Barroco hispânico e, especialmente, de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695).

Dois exem plos, que leio com a atenção de quem compartilha oxigênio com estes autores do nosso continente e sente a necessidade de encararmos o NOSSO ABISMO, em vez de fazer como muitos, que leem Paul Celan como uma espécie de “poeta órfico”, e não como o poeta eminentemente histórico que é. Portanto, eu pergunto: o terrível destino dos homens e mulheres que pereceram na Shoah, judeus, atinge-nos a todos, mas o terrível destino dos homens e mulheres que foram lançados ao mar, na embarcação Zong, sendo negros, antige-nos a todos ou apenas aos negros? O terrível destino dos homens homossexuais que foram queimados em praça pública na Cidade do México atinge-nos a todos, ou apenas a homossexuais? Qual é a fronteira do universal, se o há?

plos, que leio com a atenção de quem compartilha oxigênio com estes autores do nosso continente e sente a necessidade de encararmos o NOSSO ABISMO, em vez de fazer como muitos, que leem Paul Celan como uma espécie de “poeta órfico”, e não como o poeta eminentemente histórico que é. Portanto, eu pergunto: o terrível destino dos homens e mulheres que pereceram na Shoah, judeus, atinge-nos a todos, mas o terrível destino dos homens e mulheres que foram lançados ao mar, na embarcação Zong, sendo negros, antige-nos a todos ou apenas aos negros? O terrível destino dos homens homossexuais que foram queimados em praça pública na Cidade do México atinge-nos a todos, ou apenas a homossexuais? Qual é a fronteira do universal, se o há?

Ao escreverem estes dois livros que julgo excepcionais, mas com clara intenção também de intervenção histórica e política, a escritora (negra) M. NourbeSe Philip e o autor (homossexual) Luis Felipe Fabre estavam sendo apenas politicamente corretos, ou politicamente conscientes? Faria sentido estudar estes livros apenas por suas óbvias qualidades formais, mas ignorar o contexto de que tratam e o contexto em que foram escritos? Seriam mais universais se tivessem escrito sobre as ansiedades do homem branco heterossexual em meio ao sistema capitalista? Em meio a regimes comunistas? Se tivessem sido menos históricos, contextuais? Mas a poesia de Paul Celan não é ela toda também histórica e contextual? Sigo acreditando que é preciso dar atenção ao trabalho formal do autor, mas não parar aí: entender a maestria formal de um poeta e também seu contexto histórico. E que, para entrar nesta discussão, se conheça a literatura de forma ampla, não apenas a que foi feita por homens (brancos) (heterossexuais) (ocidentais) (mortos).

150 anos de Euclides da Cunha

“O planalto central do Brasil desce, nos litorais do Sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares; e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas.” (Euclides da Cunha, Os Sertões, 1902)

“O planalto central do Brasil desce, nos litorais do Sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares; e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas.” (Euclides da Cunha, Os Sertões, 1902)

Assim começa um dos livros mais estranhos e belos deste país de escritores de vidas curtas, trágicas, que nos deixam muitas vezes uma única obra prima, talvez falha, marcada por seu tempo (como deveria ser, de qualquer forma), mas que também ainda nos apontam caminhos, dão-nos pistas de onde erramos. Euclides de Cunha teria completado hoje 150 anos. Considerado um catatau difícil, talvez alguém estranhe se eu disser que se trata também de uma das leituras mais febris que já fiz nesta vida. Mas é o que foi, para mim, ao abrir aquela primeira página da primeira parte, “A Terra”, num ônibus que me levava da antiga capital do Império e da primeira República do Brasil, o Rio de Janeiro, às cidades portuguesas de Minas Gerais e destas mais tarde para a primeira capital do território, Salvador, numa viagem pelos litorais e interiores. Costas, cabeças e intestinos do país do qual sou cidadão. Um trem de Belo Horizonte a Vitória, que não sei se ainda carrega passageiros, levava também carvão. Cheguei dos intestinos do país a suas costas com a cara e o livro pretos de pó queimado da terra.

Falar sobre Euclides da Cunha é falar sobre Os Sertões, é falar sobre a transição do Império à República, sobre capital e interior, dualidades que sempre nos surgem na cabeça ao pensar sobre “esta terra de feracidades excepcionais”, como escreveu Manuel Bandeira no poema O cacto, cacto que evocava “o seco Nordeste, carnaubais, caatingas”. Pensar em Euclides da Cunha, escritor do Rio de Janeiro em pleno sertão, é pensar sobre os dois Brasis que se encaram em determinados momentos da história e se estraçalham um ao outro, com um lado vitorioso, ao menos até agora, sempre o mesmo. Naquele momento, os dois lados eram propostos como “A rua do Ouvidor e as caatingas”, ou, como escreve Euclides da Cunha: “A rua do Ouvidor valia por um desvio das caatingas. A correria do sertão entrava arrebatadamente pela civilização adentro. E a guerra de Canudos era, por bem dizer, sintomática apenas. O mal era maior. Não se confinara num recanto da Bahia. Alastrara-se. Rompia nas capitais do litoral.”

Há pouco tempo, revi com um amigo o filme Capote (2005), com aquela atuação genial de Philip Seymour Hoffman no papel de Truman Capote durante a escrita de seu livro In Cold Blood (1966), no qual o americano pretendia inventar um novo gênero, a non-fiction novel. Ao ver o filme pela primeira vez, pensei: “Mas já não tinha Euclides da Cunha inventado o gênero com Os Sertões?” Contudo, se no livro de Capote um crime isolado no interior dos Estados Unidos assume proporções épicas, de caráter investigativo da alma nacional, de duas Américas que se encontravam e encaravam de forma violenta numa noite de novembro de 1959, em Os Sertões, temos o relato de uma guerra civil, a sangue frio e quente, a mais violenta de nossa história, na qual uma cidade inteira foi dizimada. Era o ano de 1896, 1897, República recém-instaurada, e, como fanáticos positivistas, as forças republicanas encontravam-se e digladiavam-se no sertão com aqueles que viam como fanáticos religiosos de forças monarquistas.

Euclides da Cunha partiu, contratado pelo jornal O Estado de S. Paulo, como correspondente de guerra, após seus primeiros artigos sobre o conflito, intitulados A nossa Vendeia. Já se tratava de um indício da posição republicana do escritor, ao comparar Canudos às forças contrarrevolucionárias da Vendeia, após a Revolução de 1789, durante a Primeira República Francesa. Positivista, militar de carreira, republicano convicto, foi com esse espírito que Euclides da Cunha partiu para a guerra, convencido da legitimidade da posição do governo federal.

No entanto, alguns anos depois de testemunhar o massacre da população de Canudos pelas forças republicanas, a meditação do escritor sobre “A Terra”, “O Homem” e “A Luta” daquela região em Os Sertões – livro que escreveu em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, onde trabalhava como engenheiro na construção de uma ponte – tornou-se o nosso épico antiépico. Pois, se a épica é formada pelos mitos de fundação de uma nação, Os Sertões é muito mais o relato de nossa “findação”: olhando para ele agora, após mais de um século, vê-se que “A rua do Ouvidor e as caatingas” continuam de costas uma para a outra, como Brasis que não se entendem e seguem se estraçalhando nas ruas das capitais do país.

“O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão”, profetizou essa figura estranhíssima da nossa história, Antônio Conselheiro, que eu próprio, homem de São Paulo, talvez jamais possa verdadeiramente compreender. Mas se olhamos com atenção, como Euclides da Cunha o fez, para a terra, o homem e a luta, chegamos mais próximos das reivindicações daquela população da grande cidade inoficial do país, uma capital às avessas, Canudos. Cidade que hoje está alagada por um açude, deixando a cruz de sua catedral à vista em períodos de seca. As calotas polares derretem-se. Talvez não tenha previsto Antônio Conselheiro que é a Rua do Ouvidor que um dia virará mar. Das ingerências da República, já se garantiu que de Mariana à foz do Rio Doce no Atlântico, parte do interior se transformasse em mar de lama.

O desacordo ortográfico

Sobre língua não se legisla. Quando isso ocorre, é sempre um ato de cima para baixo, ordens do topo da pirâmide para o povo na areia escaldante, e ocorre com frequência num contexto de dominação e incompreensão das diferenças que enriquecem nossa fala.

Um dos primeiros atos dessa natureza no Brasil foi o do Marquês de Pombal, que baniu em 1758 a língua geral paulista, derivada do tupi e que se falava em São Paulo, por exemplo, tornando a língua portuguesa obrigatória na colônia. O nheengatu é a única das línguas crioulas que sobreviveu, sendo falada ainda hoje no norte do país.

Não, este não é um texto de um Policarpo Quaresma, que gostaria de ver o tupi como língua oficial do país. Eu certamente teria gostado muito de ter crescido bilíngue, falando o português e o tupi ou uma das línguas crioulas derivadas deste, como a língua geral paulista ou o nheengatu. Como teria sido nossa relação com a terra e com os povos nativos que nos formaram se isso tivesse ocorrido? Talvez a pergunta de Oswald de Andrade siga válida: “Tupy or not tupy, that is the question.”

Estou certo de que muitos gostam de pensar que não há outros escritores que amem a língua portuguesa tanto quanto ele ou ela. Eu tenho um prazer imenso em falá-la. Quando faço leituras públicas dos meus textos, algumas pessoas já disseram que elas estranham a forma como leio, por articular demais as sílabas. Eu articulo mesmo. Gosto de cada som, de ir do alto ao baixo na língua – tanto neste conjunto de signos como com o órgão que escondo entre os dentes.

Na linda canção Língua, Caetano Veloso o diz bem: “Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões / Gosto de ser e de estar / E quero me dedicar a criar confusões de prosódia / E uma profusão de paródias / Que encurtem dores / E furtem cores como camaleões / Gosto do Pessoa na pessoa / Da rosa no Rosa / E sei que a poesia está para a prosa / Assim como o amor está para a amizade / E quem há de negar que esta lhe é superior? / E deixe os Portugais morrerem à míngua /’Minha pátria é minha língua’ / Fala, Mangueira! Fala!”

A relação do brasileiro com a língua portuguesa me parece bastante única dentro do contexto pós-colonial. Não sei como é isso em países como Angola e Moçambique, onde as guerras de independência ainda estão frescas na memória. Queria ouvir todos. Sim. Fala, Mangueira. Fala, Mooca. Mas falem conosco também, Alfama e Baixa. Falem conosco, Kikolo e Panguila. Precisamos de todos.

Meu primeiro contato com acordos ortográficos foi em volumes antigos de poetas como Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles – aquelas primeiras edições da Nova Aguilar de suas obras completas, em capa dura e papel-bíblia. Aquelas “flôres” e “fôrmas”, “seqüências” e “ungüentos”, assim mesmo, com tils e tremas. Lembro-me de, ainda criança, ter perguntado a um adulto, já não me lembro quem, por que não tínhamos K, Y e W na língua portuguesa. A explicação me pareceu bastante plausível: porque o C, o I e o V já cumpriam as mesmas funções fonográficas e não tínhamos um som específico para aquelas.

Precisamos realmente de outro acordo ortográfico, e os motivos para esse novo acordo são plausíveis? Algum leitor brasileiro algum dia teve problemas ao ler edições portuguesas de poetas como Fernando Pessoa e Mário Cesariny? E o que fazer com os poemas de Mário de Andrade, por exemplo? Pessoalmente, não acho que o acordo seja uma tragédia. Mas temo os problemas maiores neste campo mesmo da escrita, onde ainda há tanto racismo, ignorância e mentalidade colonialista. Parece-me simplesmente um desperdício de energia e recursos, uma demonstração de incompreensão da língua justamente por aqueles que querem legislar sobre ela.

Uma ortografia unificada não vai mudar nossas diferenças sintáticas e nossos vocabulários cheios de marcadores históricos – lembretes de quanto sangue e quanto sofrimento esta língua linda custou às colônias. E ainda assim a amamos. E quanto. Cheguei a ler que acreditam que este acordo unificando as línguas trará mais prestígio internacional a ela. Quanta baboseira, vendo a maneira como tratam a literatura em nossos países. Prestígio à língua portuguesa traz a reputação internacional de Fernando Pessoa. A febre que os livros de Clarice Lispector estão causando no mundo anglófono – mundo que, por sinal, não tem um acordo ortográfico unificando-o.

A briga sobre o mais recente acordo ortográfico vai continuar e, infelizmente, em muitos casos pelos piores motivos. Li textos a respeito que apenas pingavam de racismo velado e aquela velharia da mentalidade colonialista. Não precisamos de puristas, e vejo purismo por vezes tanto nos que defendem e atacam o novo acordo. Portugueses vão continuar não lendo brasileiros, brasileiros vão continuar não lendo moçambicanos, e assim por diante. Acreditar que um acordo ortográfico vá mudar isso ou que seja realmente um primeiro passo necessário mostra que continuamos sendo regidos por bacharéis.

Porque acordo ortográfico nenhum vai ajudar um leitor brasileiro a entender o que um poeta angolano quer dizer com “mulemba” ou um leitor português a entender o que um poeta brasileiro quer dizer com “macambira”, assim como eu próprio levei tempo para descobrir o que eram “osgas” nos poemas de Adília Lopes, e, ao descobrir, enriqueci minha lusofonia. Entretanto, é necessário ter acesso à língua comum, mas diferente.

Estes dias peguei-me perguntando o que Elomar Figueira Mello quer dizer com “futuca a tuia” em uma de suas canções. E que tristeza é abrir uma edição recente de Mensagem, de Fernando Pessoa, e ver que corrigiram sua ortografia propositalmente antiga! Enlouqueceram, bacharéis? Que baixaria. Vão querer me corrigir ao pedir “a bença” para a minha vó morta? Precisamos deixar de ignorãça, meu povo. Cadê, quedê ou onde é o encontro anual entre escritores lusófonos? Um ano em Lisboa, outro em Luanda, depois em Maputo, e no Rio de Janeiro, passando por Bissau e aquela capital de lindo nome, Praia.

Os esforços não seriam muito mais válidos para nos unir? Por que a tal comunidade não começa a publicar e distribuir gratuitamente volumes de poetas de cada país lusófono em cada um dos países lusófonos? Ou é tudo apenas para ajudar editoras a vender seus xaropes? Ora, sem saber o que exatamente quero dizer, mas confiando no poeta, conclamo os falantes da língua portuguesa: “futuca a tuia, pega o catadô, vâmu plantá feijão no pó.”

Feedback