Das pequenas editoras com grandes projetos: Chão da Feira

A notícia do mundo editorial mais discutida nos últimos meses foi o fechamento da Cosac Naify, anunciado de forma intempestiva por seu fundador, Charles Cosac, em entrevista e matéria do jornal O Estado de S. Paulo [”Referência no mercado por livros de arte de luxo, Cosac Naify fecha as portas”, Estadão, 01.12.2015]. No dia anterior, um livro da editora, Tempo de espalhar pedras, de Estevão Azevedo, havia ganhado o Prêmio São Paulo de Literatura. A notícia levou a várias discussões sobre o estado do mercado editorial brasileiro, a relação de editoras e livrarias, a situação da política cultural dos governos atuais. Sem querer me entregar ao tom apocalíptico da conversa em alguns momentos, falei a respeito neste espaço [“As portas da Cosac Naify”, DW Brasil, Contra a capa, 01.12.2015].

O fechamento de uma editora grande e prestigiada assustou alguns, mostrando que, ao contrário de bancos, não há editoras “too big to fail”. Mas um dos efeitos interessantes da discussão foi voltar a atenção ao que estavam fazendo editoras alternativas e de pequeno porte. Na revista Continente, por exemplo, Gianni Paula de Melo publicou um artigo [“O nicho das pequenas editoras”] discutindo algumas delas, como a Rádio Londres, dedicada à ficção estrangeira, a Luna Parque, dedicada à poesia, a Carambaia, a Mundaréu, a Relicário Edições e ainda a Chão da Feira, sobre a qual me debruço neste texto.

Com base em Belo Horizonte e capitaneada por Maria Carolina Fenati, Júlia de Carvalho Hansen, Luísa Rabello e Cecília Rocha, nos últimos meses o selo lançou algumas publicações excelentes. Para começar, o segundo número de sua revista Gratuita. Em dois volumes, a revista traz textos de ficção, poemas e ensaios de brasileiros e portugueses como Victor Heringer, Maria Filomena Molder, Carlos Trovão, Miguel Cardoso, Reuben da Rocha, Patrícia Lino e Marcos Siscar, assim como traduções para textos de Paul Celan, Heinrich Böll, Pablo Palacio, Maria Sabina, Hisayasu Nakagawa, Ghérasim Luca, Juan José Saer, entre muitos outros textos impactantes. Foi um dos melhores números de revista literária que li nos últimos tempos.

Além da revista, saíram livros de dois dos maiores poetas lusófonos vivos. Um deles é a reedição de Sibilitz, de Leonardo Fróes (lançado originalmente em 1981), um livro híbrido com textos em prosa e poemas, entre os quais alguns de seus já clássicos, como “Justificação de Deus”. A reedição traz um prefácio de Reuben da Rocha. Junta-se aos esforços de críticos e poetas contemporâneos que vêm chamando a atenção para a obra deste grande poeta brasileiro, que voou por tempo demais abaixo dos nossos radares.

O outro volume reúne dois livros do grande poeta português Alberto Pimenta: Marthiya de Abdel Hamid segundo Alberto Pimenta, publicado originalmente em Portugal em 2005, que trata da invasão e guerra do Iraque, e Indulgência Plenária, de 2007, que aborda o assassinato de Gisberta Salce, uma transexual brasileira, na cidade do Porto há 10 anos. O lançamento levou ainda ao evento “Transfobia e literatura: Gisberta Salce e ‘Indulgência Plenária’ de Alberto Pimenta”, no dia 14 deste mês, na Casa do Povo em São Paulo. Em memória da brasileira espancada e violentada por 14 adolescentes na cidade do Porto, e do racista e transfóbico circo midiático com que o assassinato foi tratado. O evento contou com a presença da transfeminista Daniela Andrade, do poeta Leonardo Gandolfi, professor de Literatura Portuguesa na Unifesp e do poeta e crítico Pádua Fernandes, estudioso da obra de Alberto Pimenta.

Os próximos lançamentos são dois livros do português Daniel Faria, Explicação das Árvores e de Outros Animais e Homens que são como Lugares mal Situados, lançados em Portugal em 1998, um ano antes da morte acidental e prematura do jovem português no Mosteiro Beneditino de Singeverga, onde era noviço. Daniel Faria é um autor de certo culto em Portugal e entre alguns iniciados brasileiros, e esta é a primeira vez que seus livros são editados no país.

Por fim, gostaria de encerrar mencionando o belo livro de Júlia de Carvalho Hansen lançado há pouco pela editora, Seiva Veneno ou Fruto (Belo Horizonte: Chão da Feira, 2016). Conheci o trabalho da autora em 2011, quando publicamos poemas seus no terceiro número impressa da revista Modo de Usar & Co. Naqueles poemas a autora paulistana, nascida em 1984, já demonstrava seu talento. Alguns deles viriam a formar seu segundo livro, alforria blues ou poemas do destino do mar (2013). Mas com este Seiva Veneno ou Fruto, eu acredito que Júlia de Carvalho Hansen, aos 32 anos agora, firma-se como uma das vozes líricas mais singulares e signicativas em sua geração. Não é sempre fácil falar de certos livros que nos causam um prazer quase instintivo, sem desfiles de teorias literárias pela cabeça justificando tal prazer. Porque o prazer não precisa de justificativas. Há um texto de Sérgio Buarque de Holanda em que discute o trabalho de Dante Milano, no qual se sai com esta formulação: “seu pensamento é de fato sua forma.” Esta mesma formulação me veio à mente ao tentar desfilar teorias sobre o prazer que me causou este livro de Júlia de Carvalho Hansen.

Mas resta o prazer, que gostaria de compartilhar com outros, recomendando-o. São destes pequenos prazeres que tecemos nossa sobrevivência. Pequeninos milagres, como foram Asmas (1982), de Ronaldo Brito, e Alba (1983), de Orides Fontela, naquela década chamada de perdida. Milagrinhos discretos. Nossa medida é pequena. Assim como na década de 90, quando as aves da propaganda gritavam a vitória dos capitais e capitães, Hilda Hilst nos deu lições de derrota digna em seus Cantares do sem nome e de partidas (1995), Waly Salomão publicou um milagrinho chamado Algaravias (1996), e Marly de Oliveira deu-nos lições também de perda, mas à sua maneira, em O mar de permeio (1997). Entre outros pequenos milagres que nos ajudam a sobreviver neste Brasil de catástrofes que se acumulam.

“Famosa na sua cabeça”, antologia de Mairéad Byrne

O poeta norte-americano Ezra Pound escreveu que toda grande época de criação literária é precedida por uma época de intensa tradução. Uma literatura que cai na ilusão da autossuficiência acaba condenando-se ao provincianismo, à atrofia. Ao tédio também, por fim. Mesmo as mais prestigiadas no mundo vivem em comunicação constante. Precisamos traduzir, traduzir e traduzir. No entanto, é inescapável aceitar que nossos recursos são limitados. Financeiros, ou simplesmente de tempo. O que traduzir? O que é preciso? Quando se chega à conclusão de que é hora de recepcionar um autor em português, no Brasil? Quando se trata de prosa, ao menos não precisamos esperar que certos autores sejam premiados com o Nobel. Ou morram. Ou tenham o Nobel e morram. Penso sempre naquele poema de Carlos Drummond de Andrade, em que ele escreve: “Preciso de todos.” Eu creio também que precisemos, em certos casos, especialmente dos vivos.

Em se tratando de poesia, a coisa fica especialmente complicada em termos de morte como pré-requisito para a publicação. A Nobel polonesa Wislawa Szymborska foi editada um ano antes de morrer, pela Companhia das Letras, em 2011, 15 anos após receber o prêmio, em 1996. Sem tanto espalhafato midiático, poetas precisam esperar acumular mais selos de prestígio.

Em se tratando de poesia, a coisa fica especialmente complicada em termos de morte como pré-requisito para a publicação. A Nobel polonesa Wislawa Szymborska foi editada um ano antes de morrer, pela Companhia das Letras, em 2011, 15 anos após receber o prêmio, em 1996. Sem tanto espalhafato midiático, poetas precisam esperar acumular mais selos de prestígio.

É por estes motivos que me alegra uma coleção como a “Passagens”, coordenada por Álvaro Faleiros para a editora Dobra Editorial. Já discuti aqui o volume Cores Desinventadas (São Paulo: Dobra Editorial, 2014), a tradução de Lauro Maia Amorim de uma pequena antologia da norte-americana Harryette Mullen. Já saíram também pela coleção os autores vivíssimos Paol Keineg com Mojennoù gwir / Histórias verídicas, em tradução Ruy Proença; Minha vida, de Lyn Hejinian, em tradução de Mauricio Salles Vasconcelos; e o próprio Álvaro Faleiros organizou o volume Mário Laranjeira: poeta da tradução. A coleção agora nos traz dois novos volumes: Instante após o tempo, do catalão Carles Camps Mundó, em tradução de Ronald Polito; e Famosa na sua cabeça, da irlandesa Mairéad Byrne, em tradução de Dirceu Villa e com posfácio de Leonardo Fróes.

É este último livro que eu gostaria de comentar aqui. Trata-se de um pequenino volume precioso. Em primeiro lugar, a tradução de Dirceu Villa, sem a qual esta irlandesa permaneceria desconhecida entre nós por mais tempo. O paulistano já provou sua capacidade e talento exemplares na arte da tradução com seu volume de Ezra Pound, Lustra (São Paulo: Selo Demônio Negro, 2014). Mairéad Byrne certamente oferece desafios distintos, mas um autor acostumado às máscaras poéticas do norte-americano pode enfrentar os vários engenhos da irlandesa. Pois nesta pequena amostragem do trabalho de Byrne, encontramos epigramas, poemas concretos, textos longos, narrativos, prosa, poemas conceituais tirados de outros contextos, paródias e experimentação linguística entre o inglês e o gaélico. O livro pode parecer pequeno, mas é como um canivete suíço. Em uma página, encontramos um texto como “Na cidade”, em sua linguagem direta, eficiente:

Ninguém que queira evitar.

Nem quero ver ninguém.

Tive meus grandes amores.

Eles me tiveram também.

Logo à próxima página, encontramos o longo e sofisticado “The Pillar”, repleto de referências históricas, com aquele início cheio de sons trovejando na boca, aqui na tradução de Villa:

Nuvens vão, e mais, em céu cinzento e, sim,

gaivotas guincham indo à baía e, acho, ao fim

da garganta do rio, e o céu desprende

cortinas de chuva, granizo, neve, escuras sementes

(…)”

Em textos como “Na cidade”, Byrne lembra-nos alguns dos poetas brasileiros da década de 70, como Isabel Câmara, assim como no epigrama “Pequena escultura 1”:

A família toda no sofá

Com cintos de segurança.

Ao mesmo tempo, um poema como “O Pilar” demonstra confiança na tradição e controle de suas técnicas, mas totalmente consciente de seu lugar e hora, como provam os vários poemas críticos da política externa norte-americana, onde a autora vive, e suas sátiras da vida literária e de uma sociedade lobotomizada pelo consumo.

Nascida em Dublin em 1957, Mairéad Byrne lançou Nelson and the Huruburu Bird (2003), Vivas (2005), An Educated Heart (2005), SOS Poetry (2007), Talk Poetry (2007), The Best Of (What’s Left of Heaven) (2009) e Lucky (2011). Escreveu ainda um estudo de seu conterrâneo em James Joyce – a clew (1981), e sua última publicação foi uma antologia poética com textos de seus vários livros, trazendo poemas inéditos: You Have to Laugh: New and Selected Poems (2013). Este pequeno volume da Dobra Editorial é um cartão de visitas.

Chalámov: testemunha do terror soviético

A literatura russa tem uma recepção respeitável no Brasil, assim como em outros países ocidentais. Escritores como Fiódor Dostoiévski e Leon Tolstói fazem parte da formação de leitores brasileiros interessados no chamado cânone mundial. Púshkin é conhecido ao menos em parte, e Tchékov tem seus contos lidos e suas peças encenadas. Graças aos esforços de tradutores como Boris Schnaiderman, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, os poetas mais importantes da chamada Era de Prata da poesia russa, assim como alguns outros do pós-guerra são admirados no país – tendo sido incluídos na antologia Poesia Moderna Russa, organizada pelo trio.

O Prêmio Nobel de Literatura a Alexander Soljenítsin, em 1970, e a Joseph Brodsky, em 1987, fizeram dos dois os mais famosos autores russos do pós-guerra, e ambos são também razoavelmente conhecidos no Brasil. Suas biografias dão o tom do que sabemos ou imaginamos saber sobre o que significava ser um escritor dissidente na antiga União Soviética, após as tragédias que circundam as biografias de poetas como Blok, Gumiliév, Khlébnikov e Maiakóvski ao longo da década de 1920. Tal atmosfera foi captada de forma genial na monografia de Roman Jakobson, A Geração que Desperdiçou seus Poetas (1930), escrita antes de a tragédia tornar-se ainda maior e mais irreparável, com as mortes de Mandelshtam no Gulag, em 1938, e o controverso suicídio de Marina Tsvetáieva, em 1941, visto por alguns como assassinato político.

A experiência do Gulag, sigla da agência governamental que administrava os campos de trabalho forçado e pela qual ficou conhecido o sistema, teve em Soljenítsin uma de suas mais contundentes testemunhas. A leitura de Um dia na vida de Ivan Denisovich (1962) nos provê as imagens literárias mais conhecidas daquele horror.

A experiência do Gulag, sigla da agência governamental que administrava os campos de trabalho forçado e pela qual ficou conhecido o sistema, teve em Soljenítsin uma de suas mais contundentes testemunhas. A leitura de Um dia na vida de Ivan Denisovich (1962) nos provê as imagens literárias mais conhecidas daquele horror.

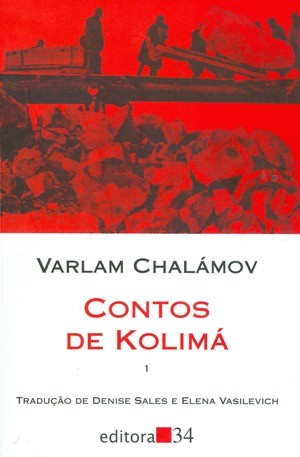

Agora, a publicação no Brasil do primeiro volume dos Contos de Kolimá, de Varlam Chalámov (1907-1982), traz ao país outro grande escritor e testemunha do terror que foi o regime de Stálin [Contos de Kolimá, volume 1, tradução de Denise Sales e Elena Vasilevich. São Paulo: Editora 34, 2015].

A um leitor brasileiro em plenos trópicos, talvez seja impossível compreender a geografia, a flora e o clima que povoam relatos como os de Chalámov. Sibéria, estepe e neve talvez nos pareçam imagens tão distantes, literárias e exóticas quanto parecerão a um leitor russo de Graciliano Ramos as aflições de suas personagens em Alagoas, sertão e seca. Mas, se há um autor que consegue pela secura de gelo de seu estilo nos transportar ao vazio que congela e consome as almas desses homens perdidos em plena Sibéria, estepe e neve, este autor é Chalámov.

“Todos os sentimentos humanos, amor, amizade, inveja, generosidade, misericórdia, sede de glória, honestidade, desapareciam junto com a carne que perdíamos ao longo do jejum prolongado. Na camada muscular insignificante que ainda restava sobre nossos ossos, que ainda nos dava a possibilidade de comer, de nos mover, respirar, cortar lenha, pegar a pá e jogar pedras e areia no carrinho de mão e inclusive de empurrar o carrinho pela interminável trilha de madeira até a galeria da mina de ouro e pela estreita estrada de madeira até o equipamento de lavagem, nessa camada muscular acomodava-se apenas raiva, o sentimento humano mais duradouro”, escreve o russo no conto Ração seca.

Aqui, economia de meios e o que poderíamos chamar de um minimalismo realista de descrição não são meras escolhas estilísticas. Nos campos do Gulag, não há espaço para metáforas e epifanias, ou qualquer tipo de lirismo. Há apenas o homem em toda a pobreza de seu organismo. A secura e o realismo da escrita de Chalámov são a única maneira honesta de tratar daquele horror vazio, daquela tragédia átona diária no gelo, daqueles esforços de um Sísifo que nunca sabe por que carrega pedras montanha acima. É uma secura de caráter tanto estético quanto ético – algo que se poderia dizer também da secura em Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto. Mas, nos contos perturbadores de Chalámov, não é a pedra seca do sertão que entranha a alma e a ensina, mas as pedras geladas no chão do permafrost siberiano.

Lançado na excelente Coleção Leste da Editora 34, que vem trazendo ao público brasileiro não apenas novas traduções de autores já conhecidos, como Dostoiévski e Gógol, mas também apresentando autores sem recepção no país, como Sigismund Krzyzanowski e Anton Makarenko, este primeiro volume dos Contos de Kolimá será seguido pelos outros cinco. Estes são: A margem esquerda, O artista da pá, Ensaios sobre o mundo do crime, A ressurreição do lariço e A luva, ou KR-2. Cada um ficou a cargo de tradutores diferentes, completando o painel caleidoscópico deste épico em fragmentos de Chalámov – autor que certamente entrará para o rol dos russos a nos educar sobre os terrores das guerras políticas do século 20.

Faço votos de que uma antologia dos poemas do russo – também poeta fenomenal – esteja planejada para a empreitada da Editora 34 e de seus tradutores. Caminhando com o volume em meu bornal pelas ruas geladas de Berlim, sou tomado por compaixão por aqueles infelizes, mas fico perturbado com as implicações do que narra Chalámov: de que até mesmo essa compaixão é um luxo de quem está aquecido por agasalhos e com o estômago cheio. Lemos este livro memorável – que estranhamos por sua realidade impensável e seu cenário estrangeiro e desconhecido –, agasalhados e nutridos. Acompanhamos os dias desses prisioneiros à beira da hipotermia, para os quais luxo é uma sopa não rala, e saímos dele também com o pensamento nos que perduram ainda hoje em prisões de Sísifos pelo mundo.

Nota sobre música contemporânea alemã, a partir do duo Lea Porcelain

A comunidade artística de que faço parte em Berlim é composta de forma majoritária por músicos. Mesmo os poetas que a compõem são mais conhecidos por seus trabalhos como performers. Ellison Glenn, poeta norte-americano, é mais conhecido por seu trabalho como Black Cracker, seu codinome como performer. O mesmo pode ser dito da britânica Annika Henderson, mais conhecida como Anika, ou a norueguesa Hanne Lippard, escritora nomeada há pouco por uma revista europeia como uma das melhores artistas do continente, por apresentar seu trabalho em vocalizações e performances em galerias e museus, mais que em festivais de literatura. É o mesmo tipo de trabalho vocal feito, por exemplo, pela sueca Cia Rinne ou os austríacos Max Oravin e Oskar May.

Eu acompanho bem a cena musical alemã, em especial a berlinense, também por ter estado à frente, por sete anos (2005-2012) da programação musical às quartas-feiras do clube Neue Berliner Initiative (NBI). O clube fez história na década de 90, pois foi lá onde começaram a se apresentar produtores de música eletrônica importantes como T.Raumschmiere (Marco Haas) ou Apparat (Sascha Ring). E sempre conversava com amigos da cena sobre o porquê de Berlim ou a Alemanha em geral não terem realmente produzido música pop de alcance internacional, com algumas exceções, como o duo Stereo Total. A Alemanha continua conhecida em grande parte por sua produção de música eletrônica, na qual poucos países a igualam ou superam.

O artista pop de maior renome ligado a Berlim é uma canadense, a grande Peaches (Merrill Nisker), que fez e ainda faz história, desde os primórdios da cena do electroclash em Berlim, de onde saíram ainda as Chicks On Speed, por exemplo. Não sei se haveria hoje um alemão com este nível de renome e influência no mundo da música pop. É claro que a própria definição de pop seria difícil e polêmica. Em certos círculos, a própria noção de pop será vista como inferior e desimportante. Mas isto me parece cegueira. Há coisas de extrema qualidade. Falemos então, de forma genérica e abrangente, da ideia de cancioneiro popular. Minha teoria é a de que o pop, neste aspecto, sempre estará ligado ao folk, influenciando a partir daí várias divisões, do pop ao punk e ao rock em suas encarnações instrumentais. Os Estados Unidos, com sua tradição forte do folk, gerou importantes artistas no pop, no punk, no rock. Em termos musicais, o que sempre complicou as coisas na Alemanha foi uma questão política. A instrumentalização que os nazistas fizeram da cultura popular alemã, ligando-a a uma noção de nacionalismo, interditou esta tradição para os músicos alemães no pós-guerra. Daí a necessidade de uma tabula rasa musical, que levaria à grande inventividade alemã na música eletrônica, com grupos como Kraftwerk, Tangerine Dream, Faust, Amon Düül e Can, que ficariam conhecidos como o movimento do Krautrock.

O que me interessa, como amante da música popular e como poeta, é a maneira como países com tradição trovadoresca, como Portugal, Espanha e França, mantiveram uma forte tradição de poesia cantada, mas a Alemanha, que teve seus trovadores na figura dos Minnesänger (Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach e Oswald von Wolkenstein estão entre os mais conhecidos), também teria forte influência na poesia lírica, como nas Lieder (canções) de Heinrich Heine, e, eu diria, influenciaria outra tradição forte alemã: a do cabaré. Aqui, pensamos nas maravilhosas colaborações entre Bertolt Brecht e Kurt Weill, que, eu ousaria dizer, fazem parte de uma tradição popular que vai desaguar no trabalho dos melhores cantautores alemães, como Rio Reiser (1950 – 1996) e Wolf Biermann (n. 1936). São os alemães que se aproximam da tradição que deu aos Estados Unidos, por exemplo, Bob Dylan, e, ao Brasil, Caetano Veloso e Chico Buarque. O cabaré informaria ainda o rock e o punk alemães, sua música industrial e a geração da NO Wave, com bandas como Malaria!, Palais Schaumburg e Grauzone, até chegar a este século, no punk, por exemplo, de bandas como Surf Nazis Must Die e Herpes, ambas capitaneadas por Florian Pühs.

São aproximações. Talvez apenas uma teoria tresloucada minha. Berlim continua sediando vários projetos de música pop internacional, como Planningtorock, rRoxymore ou Oni Ayhun, o projeto solo de Olof Freijer, do duo The Knife, além da própria Peaches. No cenário alemão, vêms urgindo projetos como Born in Flamez, Sizarr e o mais recente, o duo Lea Porcelain, do cantor Markus Nikolaus e do produtor Julien Bracht, que já havia feito um nome na cena de techno de Frankfurt.

São aproximações. Talvez apenas uma teoria tresloucada minha. Berlim continua sediando vários projetos de música pop internacional, como Planningtorock, rRoxymore ou Oni Ayhun, o projeto solo de Olof Freijer, do duo The Knife, além da própria Peaches. No cenário alemão, vêms urgindo projetos como Born in Flamez, Sizarr e o mais recente, o duo Lea Porcelain, do cantor Markus Nikolaus e do produtor Julien Bracht, que já havia feito um nome na cena de techno de Frankfurt.

Lea Porcelain parece beber de todas estas tradições, do cabaré, do Krautrock, da NO Wave e música industrial dos anos 80, do espírito punk alemão, trazendo-nos em seu EP de estreia canções com excelentes letras e um som árido, trilha sonora para estes nossos tempos difíceis. Com aparições frequentes em rádios inglesas ligadas à BBC em Londres, resenhas prestes a sair em revistas alemãs como Spex e Intro, o duo vem-se mostrando como a maior promessa berlinense de entrar nas paradas do que chamamos, internacionalmente, de pop. Abaixo, você pode ouvir o EP de estreia do duo.

Nota sobre “Sala de chuto”, de Rui Caeiro

Em Lisboa, há duas semanas, em uma leitura organizada pelo poeta Miguel Martins como o faz todas as quintas-feiras no excelente Teatro A Barraca, vi Alexandra Lucas Coelho conversando com um senhor que me parecia familiar e perguntei ao lendário Changuito, com quem tagarelava àquela altura: “quem é aquele senhor conversando com Alexandra?”

“Ora, é o Rui Caeiro.” Soube então que o reconheci por uma das raras fotos do autor, fornecida pelo próprio Changuito a mim em 2013, quando preparamos uma pequena amostra dos textos de Rui Caeiro para a revista que edito, Modo de Usar & Co. Caeiro é um destes excelentes escritores da língua portuguesa que evitam as ninharias do mundo literário. Nossa língua flui na escrita destes homens e mulheres, mas nossos centros de comunicação, tão frequentemente surdos e capengas, os escondem mais amiúde do que seria aconselhável para nossa saúde. Conversei com o autor por um tempo, o que foi uma honra e um prazer, dado ser ele o cavalheiro que é. Bom comprovar, a cada vez nova, como a mesquinharia é algo que vai de mão em mão com os medíocres. Os grandes que tive a honra de conhecer, até hoje, foram invariavelmente generosos. Ao fim da conversa, Rui Caeiro apertou em minhas mãos seu último livro, Sala de chuto (Lisboa: Edição do autor, 2015), com desenhos de Mariana Gomes.

Na manhã seguinte, após um café com o poeta brasileiro radicado em Lisboa Ederval Fernandes, pus-me a ler o livro próximo à Torre de Belém. Com apenas 32 págins, lê-se-o de um jato, mas um jato de raio lúcido, tal a clareza de olhos abertos com que Rui Caeiro encara a experiência que gerou livro, sua passagem por sessões de quimioterapia para o tratamento de um câncer (ou cancro, no português-lusitano do livro). O primeiro estranhamento vem com o título, que só pude pesquisar mais tarde, ao começar este texto. “Salas de chuto” são locais para o consumo assistido ou salas de injeção assistida de drogas, que visam diminuir os riscos de doenças de contágio intravenoso, que começam a ser instaladas em alguns países da Europa, entre eles Portugal. “Chuto” é uma palavra pejorativa para o consumo ou vício em drogas injetáveis. Governos europeus, sabiamente tentando diminuir os riscos de contágio entre dependentes químicos, que sempre vêm a ser um peso para o sistema público de saúde, mas compreendendo que cidadãos fazem de seus corpos o que queiram, chegaram a esta possível solução. Imaginem, agora, o Congresso brasileiro (um dos piores de nossa História em direitos humanos) ouvindo sobre tal ideia.

Na manhã seguinte, após um café com o poeta brasileiro radicado em Lisboa Ederval Fernandes, pus-me a ler o livro próximo à Torre de Belém. Com apenas 32 págins, lê-se-o de um jato, mas um jato de raio lúcido, tal a clareza de olhos abertos com que Rui Caeiro encara a experiência que gerou livro, sua passagem por sessões de quimioterapia para o tratamento de um câncer (ou cancro, no português-lusitano do livro). O primeiro estranhamento vem com o título, que só pude pesquisar mais tarde, ao começar este texto. “Salas de chuto” são locais para o consumo assistido ou salas de injeção assistida de drogas, que visam diminuir os riscos de doenças de contágio intravenoso, que começam a ser instaladas em alguns países da Europa, entre eles Portugal. “Chuto” é uma palavra pejorativa para o consumo ou vício em drogas injetáveis. Governos europeus, sabiamente tentando diminuir os riscos de contágio entre dependentes químicos, que sempre vêm a ser um peso para o sistema público de saúde, mas compreendendo que cidadãos fazem de seus corpos o que queiram, chegaram a esta possível solução. Imaginem, agora, o Congresso brasileiro (um dos piores de nossa História em direitos humanos) ouvindo sobre tal ideia.

Ao descobrir o que eram salas de chuto, sorri com o sarcasmo de Rui Caeiro, ao descrever assim a sala onde recebia seu tratamento quimioterápico. Alguns dos nossos melhores escritores são mestres neste humor autodepreciativo, como Machado de Assis já no título de Dom Casmurro (1899) e Fernando Assis Pacheco em tantos de seus poemas, como em Variações em Sousa (1987). À página 7, Rui Caeiro escreve:

“Antes de entrar na sala convém, como é da praxe das boas maneiras, preparar a forma de saudação. Talvez a dos antigos gladiadores, antes da actuação na arena:

— Avé César, avé todo poderoso, ou

Avé ó czar de todas as Rússias, ou

Avé diretores, responsáveis superiores, enfermeiras, técnicos subalternos,

Aquele que vai morrer saúda-vos!”

(Rui Caeiro, Sala de chuto, p. 7)

O pequeno grande livro tem todo este tom, esta clareza, esta lucidez que sempre é um ato de coragem. Há a passagem em que o autor vê/pensa ver um rato, o momento em que contempla os rostos dos seus colegas-gladiadores, doentes como ele, suas expressões de tristeza, onde “acende-se quiçá uma lembrança, um trejeito, um sorriso de dor.” Mas, o que não há no livro é pena, dó. O tom é o de uma depuração completa à pobreza de nossos corpos, nós, organismos.

“Querias um humanismo para o nosso tempo, não era? Well, you came to the right place. Um humanismo para o nosso tempo. Quem não queria? O humanismo da burocratice, do caga e tosse, do faz de conta. O da indiferença e o da impiedade. Sobretudo este. Here you are. Vieste ao sítio certo.”

(Rui Caeiro, Sala de chuto, p. 27)

Rui Caeiro nasceu em Vila Viçosa, no dia 27 de junho de 1943. Vive em Oeiras. Estreou com o volume Deus, sobre o magno problema da existência de Deus (1988), e ainda publicou, entre outros, Sobre a nossa morte bem muito obrigado (1989), Livro de Afectos (1992) e O Quarto Azul e outros poemas (2011). Traduziu obras de Rainer Maria Rilke, Robert Desnos, Nâzim Hikmet, Ramón Gómez de la Serna e Roger Martin du Gard. Nas palavras de Changuito, Caeiro “usa o silêncio como generosa estratégia. Estudou direito. Tem filhos, netos, amigos. Gosta de ler e de comer. Dorme cedo. Leu tudo. É um sábio.”

Como leitor e admirador de Rui Caeiro, espero que sua luta lúcida na sala de chuto tenha sido completamente vitoriosa, e que tenhamos sempre mais palavras saídas de sua cabeça clara.

“Pois morre-se de muita coisa, de muita coisa

se morre, morre-se por tudo e por nada

morre-se sempre muito

Por exemplo, de frio e desalento

um pouco todos os dias

mas de calor também se morre

e de esperança outro tanto

e é assim: como a esperança nunca morre

morre a gente de ter que esperar

Morre-se enfim de tudo um pouco

De olhar as nuvens no céu a passar

ou os pássaros a voar, não há mais remédio

ó amigos, tem que se morrer

Até de respirar se morre e tanto

tão mais ainda que de cancro

De amar bem e amar mal

de amar e não amar, morre-se

De abrir e fechar, a janela ou os olhos

tão simples afinal, morre-se

Também de concluir o poema

este ou qualquer outro, tanto faz

ou de o deixar em meio, o resultado

é o mesmo: morre-se

Data-se e assina-se – ou nem isso

Sobrevive-se – ou nem tanto

Morre-se – sempre

Muito”

Feedback