A literatura febril de João Gilberto Noll

Meu primeiro contato com o trabalho de João Gilberto Noll se deu em 1998. Ainda me lembro bem da situação. Era meu primeiro ano na Universidade de São Paulo e vivia pelas livrarias, sem dinheiro, lendo em pé diante das prateleiras. Esses primeiros anos na capital paulista foram tempos de descobertas constantes de escritores do pós-guerra que ainda não haviam sido canonizados e que circulavam menos pela grande imprensa.

Meu primeiro contato com o trabalho de João Gilberto Noll se deu em 1998. Ainda me lembro bem da situação. Era meu primeiro ano na Universidade de São Paulo e vivia pelas livrarias, sem dinheiro, lendo em pé diante das prateleiras. Esses primeiros anos na capital paulista foram tempos de descobertas constantes de escritores do pós-guerra que ainda não haviam sido canonizados e que circulavam menos pela grande imprensa.

A posição de Noll já era mais estabelecida. Sua estreia com o livro de contos O cego e a dançarina havia, afinal, recebido os prêmios Jabuti, da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e do Instituto Nacional do Livro. Enquanto outros escritores recebem prêmios sem chegar a um público mais amplo, como eram os casos já naquela época de Hilda Hilst ou Orides Fontela, Noll começava naquele fim de século a ser reconhecido como um dos grandes escritores em atividade na República.

Leitores mais jovens como eu podiam chegar a ele de forma completa no volume dos romances e contos do gaúcho reunidos numa edição imponente de capa dura que a Companhia das Letras havia lançado em 1997. Foi justamente este volume que abri no início de seu primeiro romance, A fúria do corpo, publicado originalmente em 1981. O título havia me atraído. Queria corpo e queria fúria.

“O meu nome não. Vivo nas ruas de um tempo onde dar o nome é fornecer suspeita. A quem? Não me queira ingênuo: nome de ninguém não. Me chame como quiser, fui consagrado a João Evangelista, não que o meu nome seja João, absolutamente, não sei de quando nasci, nada, mas se quiser o meu nome busque na lembrança o que de mais instável lhe ocorrer. O meu nome de hoje poderá não me reconhecer amanhã. Não soldo portanto à minha cara um nome preciso.”

— João Gilberto Noll, início de A fúria do corpo (1981).

O que me prendeu imediatamente àquela escrita foi seu fluxo febril, aquele narrador possesso, a obsessão pelo corpo e suas escuridões. Era fluxo de fala e exatamente o que eu buscava na literatura brasileira naqueles anos, após ter lido os escritores principais e mais celebrados entre nós, famosos justamente por sua elegância, sua secura, sua precisão. Eu queria febre e fome, o que já havia feito de Hilda Hilst uma descoberta desnorteante para mim naquela mesma época. Nos cantos escuros da literatura brasileira, eram textos que não negavam nossas experiências corporais que eu buscava e ia encontrando em trabalhos como A obscena senhora D, de Hilda Hilst; Abra os olhos e diga Ah!, de Roberto Piva; O animal dos motéis, de Márcia Denser; Me segura que eu vou dar um troço, de Waly Salomão; e naquela fúria do corpo do narrador de Noll.

Essa obsessão pelo corpo se dava em personagens e histórias que circulavam pelas noites escuras e às margens do país oficial, mas não era inicialmente um interesse pelo submundo e pelos inferninhos o que me havia atraído. Talvez hoje possamos dizer, na verdade, que a recusa a abstrair o corpo e suas escuridões é o que lança essas personagens às margens. Sabemos o que faz o Brasil cristão-carnavalesco com aqueles que se despem nas horas não estipuladas pelo calendário de feriados. Ou que se despem com desejo perante corpos que algum livro sagrado tenha pregado não serem naturais para corpos pelados juntos. Vivemos num país que busca controlar nossos orifícios e secreções. Era também por essas épocas que começava a perceber como essa escrita do corpo parecia ser mais frequente em escritores homossexuais, em mulheres, em negros. Mas o porquê de o corpo parecer por vezes menos abstrato nesses escritores seria assunto para um longo ensaio.

Do livro de estreia de Noll, o conto Alguma coisa urgentemente entraria na antologia de melhores contos brasileiros do século organizada por Italo Moriconi, após ter sido adaptado para o cinema por Murillo Salles ainda na década de 80, no filme Nunca fomos tão felizes (1984). Harmada seria filmado por Maurice Capovilla em 2003, e Hotel Atlântico, por Suzana Amaral em 2009. Nestes últimos anos, Noll era um escritor consagrado, ainda que a sexualidade escancarada de alguns de seus trabalhos ainda causasse desconforto para a crítica. Isso seria assunto para outra longa discussão: a abstração da sexualidade em autores como Mário de Andrade por parte de certa crítica, e como a explicitação política dessa sexualidade em um autor como Lúcio Cardoso condiciona a recepção de sua obra. Na literatura do pós-guerra, isso se torna mais complexo ao pensarmos na recepção de autores como Noll e seu conterrâneo e contemporâneo Caio Fernando Abreu, além de vários outros.

Noll nasceu no dia 15 de abril de 1946, na cidade de Porto Alegre, onde morreu esta madrugada. Publicou, além dos livros aqui mencionados, Bandoleiros (1985), Rastros de Verão (1986), O Quieto Animal da Esquina (1991 – traduzido nos Estados Unidos por Adam Morris como Quiet creature on a corner), Harmada (1993), A Céu Aberto (1996), Canoas e Marolas (1999), Mínimos Múltiplos Comuns (2003), Lorde (2004), Acenos e Afagos (2008), Anjo das Ondas (2010) e Solidão Continental (2012), entre outros. A literatura brasileira se tornou hoje um pouco menos febril com a morte do gaúcho. Ficou um pouco mais limpinha, mais sequinha, como querem alguns que seja o tempo todo. Restam-nos as febres do passado e a espera por novas febres futuras.

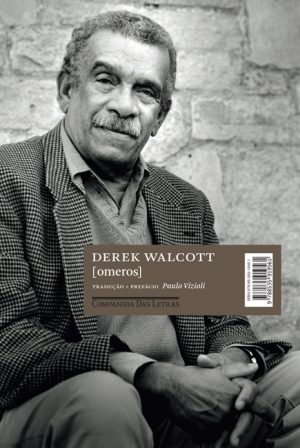

Uma pequena homenagem a Derek Walcott

Edição de “Omeros” em português

No último dia 17 de março, o mundo perdeu Derek Walcott, poeta e dramaturgo santa-lucense, caribenho e das Américas, que se tornou mundialmente conhecido ao receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1992. Meu primeiro contato com seu trabalho se deu ainda na década de 1990, quando a TV Cultura exibiu um documentário inglês sobre o autor, filmado na própria ilha de Santa Lúcia. Com 539 quilômetros quadrados e 162 mil habitantes, o pequeno ponto no mapa se tornou independente apenas no fim da década de 1970 e também deu ao mundo Sir Arthur Lewis, Prêmio Nobel de Economia em 1979.

No documentário, ouvíamos Walcott, dono de um estilo claro e ao mesmo tempo exuberante, lendo alguns dos poemas que já o haviam tornado conhecido no mundo anglófono. Ou talvez a exuberância viesse também daquilo que cantava: a própria beleza tropical de sua ilha natal. À época do documentário, Walcott trabalhava em seu trabalho mais conhecido e citado hoje, o longo poema narrativo e épico Omeros (1990), editado no Brasil em 1994 pela Companhia das Letras com tradução de Paulo Vizioli. Ao publicar Omeros, Walcott já havia porém lançado livros admiráveis como Sea Grapes (1976) e Midsummer (1984), sempre dedicado à paisagem viva das espécies que tinham Santa Lúcia por lar, entre humanos, pássaros e plantas.

Mas também suas experiências como poeta pós-colonial no mundo da língua inglesa, que se encontrava em seus últimos anos de poder imperial e colonial pelo planeta. Como inserir-se nessa língua, que se dizia dos colonizadores? Esta tem sido uma pergunta constante nas poesias das Américas, seja em inglês, português, espanhol ou francês. E foi na vida de pescadores simples que Walcott encontrou seu material épico, conectando sua existência nas águas do Caribe à existência dos homens históricos e míticos nas águas do Mediterrâneo.

A um brasileiro, essa sua lealdade ao mar e aseu povo soa por vezes extremamente familiar pelas canções de Dorival Caymmi e pelos romances de Jorge Amado. E mesmo para leitores brasileiros que já experimentaram essa busca por uma independência poética com os modernistas de 1922, é muito bonito ouvir Walcott defender no documentário a beleza virginal das mangueiras tropicais, tão pouco descritas na poesia, contra a beleza já cantada dos carvalhos europeus. Dos papagaios e não dos rouxinóis. E a força do pescador caribenho Achilles, personagem de sua terra, em relação à força do guerreiro grego Aquiles, personagem de outra terra.

No entanto, como escritor pós-colonial, Walcott cantava a beleza de Santa Lúcia e a força de seu povo sabendo que a grande maioria negra da ilha (85%) havia ali chegado como força de trabalho escrava, sequestrada das margens da África, e era ainda mantida em grande pobreza por uma elite herdeira dos privilégios de um mundo colonial. Foi em meio a essas contradições que Walcott construiu sua obra, sabendo-se poeta santa-lucense e caribenho, em casa na língua inglesa, mas jamais deixando de comunicar-se com as origens históricas, como atesta seu poema A Far Cry From Africa. Poetas importantes do pensamento negro no Brasil vêm lidando com essas questões, como Adão Ventura e Paulo Colina, ainda que suas obras continuem soterradas sob o silêncio da mídia ignorante.

Walcott nasceu em 1930 na capital de Santa Lúcia, a cidade de Castries. Enriqueceu a língua inglesa com os acentos também da língua crioula santa-lucense. Foi um dos gigantes da geração de poetas do pós-guerra, que vamos perdendo aos poucos nesses últimos anos. Restam-nos contemporâneos seus, como o nigeriano Wole Soyinka, o americano John Ashbery, a austríaca Friederike Mayröcker ou o brasileiro Augusto de Campos. Que suas obras sigam nos guiando nestes tempos escuros de recolonização.

As fronteiras abstratas e reais da Europa

Meus amigos alemães ou europeus em geral, quando começam a conversar sobre a situação dos refugiados e outros imigrantes não-europeus no continente, sempre gostam de dizer como são abstratas as fronteiras. Apenas linhas num mapa, nem sempre seguindo o curso de um rio, ou de um vale, invisíveis geograficamente. Entendia o que queriam dizer e até achava isso bonito. São coisas criadas pelo homem na maior parte dos casos. Seguem desdobramentos históricos que não respeitam línguas, culturas, elos de costumes. Basta pensar, por exemplo, nas tragédias que se desenrolam no Mediterrâneo. Quanto mais leio sobre as culturas às margens daquele mar, mais se torna mais difícil separar em continentes distintos aqueles países salgados. Pela história que conhecemos, o Mediterrâneo serviu muito menos como fronteira do que como ponte para as culturas milenares que ali se desenvolveram. O domínio romano se dá após aprender com os avanços náuticos dos cartagineses. Os gregos se deixam inspirar pelos egípcios. E assim por diante. O Mediterrâneo e suas margens deveriam ser vistos como um continente em si.

Mas não podemos ignorar as fronteiras tal como funcionam hoje. Nos últimos tempos, comecei a perceber que para certos europeus mais jovens é realmente difícil compreender que, apesar de abstratas neste sentido geográfico, fronteiras são reais, obstáculos verdadeiros para a maior parte das pessoas deste mundo. Viajei muito no ano passado, quando a crise migratória se intensificou. Jamais fui obrigado a mostrar tantas vezes meu passaporte ao cruzar fronteiras entre países no continente quanto nesse período. Ônibus parados entre Holanda e Alemanha, e novamente entre esta e a Áustria, ou policiais exigindo os passaportes de todos os passageiros em trens, mesmo entre países que firmaram o Acordo de Schengen. Minha experiência mais estranha foi há duas semanas, quando tentei cruzar o Canal da Mancha de barco, da França à Inglaterra, justamente em Callais. O que antes fora apenas um porto, como outro qualquer, hoje está cercado por inúmeras cercas de arame farpado. É uma cena de calamidades, que remete a um filme distópico como ‘Children of Men’ (2006), de Alfonso Cuarón. Apenas alguns dias antes da minha passagem, a chamada “selva de Callais”, com centenas de refugiados, havia sido forçosamente evacuada pela polícia francesa. Amigos que fazem a viagem com frequência relataram imagens assustadoras desde o início da catástrofe humanitária que vem se desenrolando entre África, Oriente Médio e Europa.

Os amigos europeus na casa dos 20 ou 30 anos, viajando apenas com suas identidades muitas vezes, sem sequer precisar de passaporte, entrando em países de outros continentes, realmente têm dificuldade em compreender como é difícil mover-se no mundo. Nunca precisaram ir ao Departamento de Estrangeiros. Vejam bem, não estou querendo começar uma polêmica entre os leitores desta página em relação à política migratória alemã. Não queria que esse texto (ou apenas sua chamada) fosse apenas a desculpa para brigas em caixas de comentário. Esse texto gostaria mais de chamar a atenção para nossos conceitos de fronteira, e sugerir que antes que comecemos discussões a respeito, possamos compreender o verdadeiro impacto delas nas vidas das pessoas. Que só comecemos certas conversas quando estamos bem informados ao menos sobre como estas fronteiras foram formadas historicamente. Com nossa cultura de atualizações a cada 5 minutos, vamos perdendo cada vez mais nossa noção e orientação histórica. Mesmo as discussões sobre a crise migratória parecem tratá-la apenas em termos de curto prazo, quer-se apenas esconder o problema, ou jogá-lo no colo de outros. Não se compreende sequer seu motivo. Seus motivos. Não apenas a guerra, mas o fato de que as mudanças climáticas causadas por todos nós já começam a atingir várias regiões do planeta, com secas terríveis nunca antes vistas. E isso, nos próximos anos, só deverá piorar.

Matriarcado de Pindorama

Oswald de Andrade, que invocou o matriarcado entre nós após a Invasão de 1500, escreveu: “A alegria é a prova dos nove./ No matriarcado de Pindorama.” Mas hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ao menos hoje, que homem nenhum fale, nem Oswald de Andrade nem eu. Deixo os leitores desta página hoje com as vozes de algumas mulheres do território:

Canto feminino kuikuro

vamos banhar

disse-me o meu amor

lave-me e tire um pouco do meu cheiro de copaíba

lave-me e tire um pouco do meu urucum

disse-me o meu amor

(tradução de Bruna Franchetto)

:

uãka kete

uhisü kilü uheke

utalitsügü kutsonkgitomi

umüngitsügü kutsonkgitomi

uhisü kilü uheke hegei

§

A noite não adormece nos olhos das mulheres

A noite não adormece

nos olhos das mulheres

a lua fêmea, semelhante nossa,

em vigília atenta vigia

a nossa memória.

A noite não adormece

nos olhos das mulheres,

há mais olhos que sono

onde lágrimas suspensas

virgulam o lapso

de nossas molhadas lembranças.

A noite não adormece

nos olhos das mulheres

vaginas abertas

retêm e expulsam a vida

donde Ainás, Nzingas, Ngambeles

e outras meninas luas

afastam delas e de nós

os nossos cálices de lágrimas.

A noite não adormecerá

jamais nos olhos das fêmeas

pois do nosso sangue-mulher

de nosso líquido lembradiço

em cada gota que jorra

um fio invisível e tônico

pacientemente cose a rede

de nossa milenar resistência.

— Conceição Evaristo

§

Ainda era Rio de Janeiro, Botafogo

Eu me confundi comendo pão

Eu perdi o óculos

Ele ficou com o óculos

Passou a língua no óculos para tratar o óculos com a língua

Ela na vigilância do pão sem poder ter o pão

Essa troca de sabedoria de ideia de esperteza

Dia tarde noite janeiro fevereiro dezembro

Fico pastando no pasto à vontade

Um homem chamado cavalo é o meu nome

O bom pastor dá a vida pelas ovelhas

— Stela do Patrocínio

§

Anatomia

Meu corpo se dobra na curva dos dias,

as ondas passam prenhes de pássaros, peixes e maresias

o mar bebe o mundo com sua língua de onda

e meu útero permanece vazio.

Desconsolada,

engoli naufrágios inteiros

com pescadores e navios

e meus sonhos ganharam pele de peixe.

(Ando com esta barriga murcha,

recolhida no labirinto das entranhas.)

Meu útero bebeu a tinta das letras,

comeu papéis e teclas,

guardou-se debaixo do travesseiro, para o quando,

guardou-se no bolso, numa caderneta fina, para se.

Tudo vão:

Meu útero apenas ganhou guelras

e respira submerso.

— Lívia Natália

§

uma mulher sóbria

é uma mulher limpa

uma mulher ébria

é uma mulher suja

dos animais deste mundo

com unhas ou sem unhas

é da mulher ébria e suja

que tudo se aproveita

as orelhas o focinho

a barriga os joelhos

até o rabo em parafuso

os mindinhos os artelhos

— Angélica Freitas

§

Oriki de Oiá-Iansã

Ê ê ê epa, Oiá ô.

Grande mãe.

Ia ô.

Beleza preta.

No ventre do vento.

Dona do vento que desgrenha as brenhas

Dona do vento que despenteia os campos

Dona da minha cabeça

Amor de Xangô.

Duzentas e uma esposas

O seu amado domina.

Oiá é a favorita.

Um dia de guerra bastou

Para a sua glória.

Orixá que abraçou seu amor terra adentro.

Com o dedo tira a tripa do inimigo.

Oiá que cuida das crianças

Toma conta de mim.

Seu fogo queima como sol.

Ela dorme dançando.

Epa, Oiá ô.

Não me queime o sol de sua mão.

Ligeira mulher guerreira

Corre veloz o fogo de Oiá

Oiá veloz faz o que fizer.

Fêmea forte com passos de macho

Moradora de Irá

Grande guerreira

Enérgica se ergue à mira do marido.

Vendaval e brisa.

Força de orixá que está no alto.

Oiá que vem à vila envolta em fogo.

Rara Oiá, rumores de amores com Ogum.

Aquela que dorme na forja.

Oiá na cidade, Oiá na aldeia

Mulher suave como sol que se vai

Mulher revolta como o vendaval

Levanta e anda na chuva

Assim é a grande Oiá

Eparipá, Oiá ô, he-hê-hê

Firme no meio do vento

Firme no meio do fogo

Firme no meio do vendaval

Firme orixá

Que bate sem mover as mãos

Firme orixá

Que tomou o tambor para tocar

E com pouco rasgou o couro

Epa, vocês tragam mais um tambor

Firme orixá

Epa, ela dançou sob a árvore aiã

Eparipá, as folhas de aia caíram todas

Orixá que é só axé

Castiga sem ser castigada

Dona do vento da vida.

Aquela que luta nas alturas.

Que doma a dor da miséria

Que doma a dor do vazio

Que doma a dor da desonra

Que doma a dor da tristeza.

Mulher ativa, amor de Xangô

Bela na briga, altiva Oiá.

Mãe lúcida.

Fecha o caminho dos inimigos.

Deusa que fecha as veredas do perigo.

Egungum de pé no pilão.

O que é isso?

Oiá espanta o babalaô, que nem apanha o seu ifá.

Oiá, o tempo que fecha sem chuva

Fogo no corpo todo

Riscafaísca – fogo.

Oiá corpo todo de pedra.

Com Oiá eu sou.

Com axé de Oiá na cabeça.

Minha cabeça aceitou a sorte.

Esse orixá me carrega no colo.

Amor de Xangô

Êpa, senhora sem medo

De segredo de egum.

Ialodê

Espada na mão

Bela no batuque

Do tantã tambor.

Ventania que varre lares

Ventania que varre árvores

Não nos desarvore.

Epa Oiá, maravilha de Irá.

Quem não sabe que Oiá é mais que o marido?

Oiá é mais que o alarido de Xangô.

(tradução de Antonio Risério)

Os autores esquecidos do arquipélago Brasil

Capa de “Poesia Completa”, de Gilka Machado

Há poucos dias, conversava com um amigo americano sobre o fato de que se traduz pouco nos Estados Unidos. Ambos lamentávamos que não houvesse mais interesse por literatura estrangeira no norte, ainda que algumas editoras independentes como a Action Books e a Burning Deck Press, entre outras, se esforcem bastante neste sentido, assim como a excelente revista Asymptote Journal. No entanto, eu disse a ele que essa insularidade dos EUA tinha ao menos um efeito positivo para eles. Pois, como há a demanda constante de escritores e quer-se que estes escritores sejam americanos, há uma pesquisa maior entre eles sobre os autores que possam ter sido ignorados enquanto vivos, ou que ainda produzam em obscuridade.

Editoras comerciais e universitárias publicam com uma frequência maior as obras de autores do passado, completamente desconhecidos ou esquecidos. O cânone americano parece ter um caráter de processo interminável muito mais do que entre nós, onde a inflação bibliográfica – sempre sobre os mesmos autores – torna a lista de escritores estudados uma procissão de santos imutável. Já foi discutido como isso está claro na própria palavra “cânone”: santo não cai do altar.

Há esforços importantes no Brasil que precisam receber maior atenção. Para mencionar dois recentes, a editora da Universidade Federal do Pará começou a relançar a obra completa do poeta paraense Max Martins, e o Selo Demônio Negro, capitaneado por Vanderley Mendonça, acaba de lançar a poesia completa da carioca Gilka Machado. Outros acontecimentos importantíssimos são a reedição dos romances do mineiro Campos de Carvalho (Editora Autêntica) e a reedição das peças do dramaturgo paulista Plínio Marcos (Funarte). Fico feliz que esss iniciativas tenham encontrado eco na grande imprensa, com artigos em jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Um dos problemas dos grandes jornais paulistanos e cariocas é comportarem-se como imprensa local em questões de cultura, ainda que tirem todas as vantagens possíveis de seu alcance nacional quando isso é conveniente.

Precisamos conhecer o que teve valor histórico, mas isso jamais deve se sobrepor ao valor artístico e político que as obras podem ter para nosso tempo, mesmo que os seus contemporâneos as tenham ignorado. Há os casos de autores que receberam atenção quando vivos, mas caíram em obscuridade após sua morte, como a poeta mineira Henriqueta Lisboa e o romancista carioca Marques Rebelo. Há os autores que têm ainda suas obras defendidas por leitores apaixonados e por escritores que os elencam entre suas influências maiores, autores cultuados por um pequeno grupo, mas que precisam encontrar reedições de alcance nacional, como o prosador catarinense Manoel Carlos Karam e o poeta mineiro Adão Ventura.

Muitas vezes, a obra de um escritor permanece num limbo de silêncio e poeira de sebos ou escondidos nas bibliotecas particulares de outros escritores, até que suas obras explodem ou reexplodem quando recebem a devida atenção. Basta pensar na obra do poeta mais popular do Brasil nas três últimas décadas, a de Manoel de Barros, que pôde alcançar a leitura apaixonada dos brasileiros quando começou a circular pela editora Record. O primeiro livro do autor, Poemas concebidos sem pecado, é de 1937. O poeta era três anos mais novo que Vinícius de Moraes e quatro anos mais velho que João Cabral de Melo Neto. Sua linguagem de louvor do terreno já vinha sendo formada desde a década de 1960, com a publicação de Compêndio para uso dos pássaros (1960) e Gramática expositiva do chão (1966), mas permaneceu escondida até a década de 1990. E o que dizer dos casos excepcionais de Hilda Hilst e Roberto Piva, cultuados por poucos por tanto tempo, e hoje figuras incontornáveis da literatura brasileira do pós-guerra?

Muitas vezes basta o esforço profissional de uma pequena editora competente. Um dos acontecimentos literários do ano passado, em minha opinião, foi a atenção dada a Leonardo Fróes, que muitos consideram um dos maiores poetas vivos do Brasil, quando a editora Azougue lançou uma antologia de seus poemas, Trilha, e o poeta passou com sucesso pela FLIP. Dono de uma obra extensa, consolidada, como autor e tradutor, está mais do que na hora de que seu trabalho alcance um grande número de leitores. Mas quanto é necessário que um autor escreva para isso?

Nós temos um fetiche compreensível pelos autores de obras vastas, aquelas que cabem mais tarde em tijolos de papel-bíblia pela editora Nova Aguilar. O que fazer dos autores que desaparecem, deixando-nos apenas algumas poucas jóias? Raduan Nassar, autor de um romance, uma novela e alguns contos, não ganhou no ano passado o maior reconhecimento a um escritor da língua, o Prêmio Camões? Uma das leituras inesquecíveis que fiz nos últimos anos foi Uns contos, de Ettore Bottini, seu único livro, com apenas 120 páginas. O livro é todo ele uma pequena joia.

Aos que mantêm os olhos e ouvidos abertos, vêm as descobertas. Ontem, o poeta e professor Marcus Fabiano Gonçalves comentou sobre o trabalho de Waldemar das Chagas, autor do livro Malungo (1954). Após ler os poucos poemas encontrados, ficou apenas o desejo de ver também este autor circulando em escala nacional. Outros autores que recomendo descobrir e espero que encontrem edições, reedições e leituras críticas são Paulo Colina, Stela do Patrocínio, Maria Ângela Alvim, Rosário Fusco, Marly de Oliveira, Arnaldo Xavier, Orlando Parolini, entre tantos outros. Vamos trabalhar, editores.

Feedback