Sobre o trabalho do mexicano Luis Felipe Fabre

Luis Felipe Fabre é um poeta e ensaísta latino-americano, nascido na Cidade do México em 1974. Conheci seu trabalho em 2007, quando participou em Berlim do Festival de Poesia Latino-Americana no Instituto Cervantes. Àquela altura, havia publicado quatro livros: as coletâneas de poemas Vida quieta (2000), Una temporada en el Mictlán (2003) e Cabaret Provenza (2007) – lançado pela prestigiosa editora da UNAM, e ainda a coletânea de ensaios Leyendo agujeros, na qual discute trabalhos de poetas como Néstor Perlongher, Ramón López Velarde, Ulises Carrión, Nicanor Parra, assim como o romance Los Detectives Salvajes (1999), de Roberto Bolaño, autor que estuda com interesse especial.

Luis Felipe Fabre é um poeta e ensaísta latino-americano, nascido na Cidade do México em 1974. Conheci seu trabalho em 2007, quando participou em Berlim do Festival de Poesia Latino-Americana no Instituto Cervantes. Àquela altura, havia publicado quatro livros: as coletâneas de poemas Vida quieta (2000), Una temporada en el Mictlán (2003) e Cabaret Provenza (2007) – lançado pela prestigiosa editora da UNAM, e ainda a coletânea de ensaios Leyendo agujeros, na qual discute trabalhos de poetas como Néstor Perlongher, Ramón López Velarde, Ulises Carrión, Nicanor Parra, assim como o romance Los Detectives Salvajes (1999), de Roberto Bolaño, autor que estuda com interesse especial.

Nos últimos anos, preparou ainda uma antologia da poesia de Mario Santiago Papasquiaro (1953 – 1998), contemporâneo e grande amigo de Bolaño, com quem fundou o movimento infrarrealista que seria imortalizado no romance do chileno, no qual Papasquiaro ressurge na personagem Ulises Lima. Outra antologia organizada por Fabre foi La Edad de Oro, também para a UNAM, reunindo alguns dos melhores poetas mexicanos da nova geração, como Óscar de Pablo, Alejandro Albarrán, Paula Abramo, Daniel Saldaña París e Maricela Guerrero, entre outros, antologia que, como não podia deixar de ser, gerou polêmica no país.

Mas o trabalho que, em minha opinião, fincou o nome de Luis Felipe Fabre entre os melhores poetas latino-americanos de minha geração foi o importantíssimo La Sodomia en la Nueva España (2010), lançado apenas na Espanha. Trabalho de fôlego poético e histórico, nele Fabre debruça-se sobre a História mexicana de perseguições religiosas contra homossexuais no país durante o século XVII. Apropriando-se da linguagem poética da época, especialmente das formas barrocas praticadas pela grande Sor Juana Inés de la Cruz (1651 – 1695), o livro é composto em retábulos, autos e vilancetes, nos quais o poeta mexicano empreende um trabalho de reconstituição poético-histórica, dando voz a vítimas de perseguição e execução impiedosas na Nova Espanha. O caso sobre o qual Fabre dedica sua atenção ocorreu nos anos de 1657 e 1658, quando foram executados vários homossexuais na Cidade do México. A pena à epoca era a fogueira.

É assim que o livro nos apresenta Juan de la Vega, conhecido como la Cotita, baseando-se textualmente em documentos da época, em reconstrução e resgate, retomando a linguagem alegórica barroca do período. Ouvimos então a voz da Santa Doutrina, praguejando contra o “pecado nefando”, ouvimos a voz do Silêncio e do Fogo que consumiram estes homens. Ao retomar formas históricas como o vilancete e o retábulo, geralmente associadas à poesia religiosa, o livro cria várias implicações ético-estéticas ao livro, especialmente quando pensamos que a grande Sor Juana, que as praticou, também foi “acusada” e atacada por “suspeitas de lesbianismo”, acabando por silenciar a si mesma e deixar de escrever, uma perda nossa pelo machismo daquela época. E da nossa. Creio que seria um momento muito importante para traduzir este livro no Brasil.

Seu último trabalho chama-se Poemas de terror y de misterio (2013). Fabre disse sobre o livro, com humor característico, que se o público leitor está tão interessado em zumbis, mortos-vivos e vampiros, ele escreveria um livro de poemas a respeito. Mas o volume, como nos melhores casos de ficção científica distópica, é muito mais que isso, tornando-se uma inteligente metáfora política para os dias atuais. Traduzi uma série do livro, intitulada Notas em torno do apocalipse zumbi, lançada no ano passado pela Lumme Editor. Encerro com minha tradução para dois dos textos, enquanto os zumbis grunhem lá fora e nas redes sociais.

Trechos de Notas em torno do apocalipse zumbi

Luis Felipe Fabre

1

Os zumbis: cadáveres canibais.

2

Os zumbis: mortos insones.

3

Os zumbis: pústulas do desconhecido:

matilha de podridões

caminhando em sua direção.

4

Olhe como executam

sua lenta coreografia de tropeços:

a dança de uma caçada sonâmbula na qual a caça é você.

5

Os zumbis: uma nova oportunidade

para que o governo

demonstre sua ineficácia e corrupção.

6

Os zumbis: uma nova oportunidade

para que a sociedade demonstre

sua conivência e corrupção.

7

Os zumbis: a decomposição do tecido social em pessoa.

8

Os zumbis:

a persistência post-mortem da fome e da miséria

caminhando em sua direção.

*

Dizem

que os zumbis

são uma estratégia do tráfico

para aterrorizar o governo. Dizem que

os zumbis são uma estratégia do governo para aterrorizar

a população. Dizem que os zumbis são uma estratégia

da população para aterrorizar o tráfico. Dizem

que os zumbis são uma estratégia do governo

para aterrorizar o governo. Dizem

que os zumbis são uma estratégia

do tráfico

para

aterrorizar

a população. Dizem que

os zumbis são uma estratégia do tráfico para

aterrorizar o tráfico. Dizem que os zumbis são uma estratégia

da população para aterrorizar o governo. E você, o que acha dos zumbis?

Informe-se: escute a Rádio Mictlán:

transmitindo

ao vivo

a insurreição dos mortos.

(tradução minha, in Notas em torno do apocalipse zumbi (São Paulo: Lumme Editor, 2013)

Gullar na Academia

O poeta maranhense Ferreira Gullar, nascido em 1930 e autor de livros importantes como A luta corporal (1954) e Poema sujo (1976), foi eleito na semana passada o mais novo “imortal” da Academia Brasileira de Letras, na cadeira anteriormente ocupada pelo poeta Ivan Junqueira, morto em julho deste ano. A cadeira, que tem como patrono Tomás Antônio Gonzaga, foi o assento ainda de Silva Ramos, Alcântara Machado, Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand e João Cabral de Melo Neto. Como se pode ver, gente de valor literário variado para o país. Se eu disser que isto é o “coroamento” de sua carreira ou o fim lógico e apropriado para sua trajetória, talvez entendam como um elogio. Deixem-me elaborar um pouco a ideia.

A Academia Brasileira de Letras foi fundada em 1897 e teve como primeiro presidente ninguém menos que Machado de Assis. Teve seus moldes copiados da Academia Francesa, e é apropriadíssimo que tenha como sede, no Rio de Janeiro, uma réplica algo cafona do Petit Trianon de Versalhes. O valor e prestígio de qualquer grupo ou instituição não ultrapassa o de seus participantes, e a Academia sempre oscilou entre o valor inquestionável de alguns de seus membros, como o gigante Machado ou, mais tarde, João Cabral de Melo Neto e Jorge Amado, unidos a criaturas de contribuição no mínimo questionável, como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Paulo Coelho.

Há pessoas ali que merecem nosso respeito, como Nelson Pereira dos Santos, Cleonice Berardinelli, Alfredo Bosi, Evaldo Cabral de Mello, Gerardo Hollanda Cavalcanti ou Lygia Fagundes Telles. Ao mesmo tempo, que Academia de Letras não leva seus membros a regurgitarem o chá das cinco ao verem na cadeira ao lado gente como Sarney e FHC, sendo que não foram eleitos, recusaram-se a candidatar-se ou sequer foram cogitados Carlos Drummond de Andrade, Lima Barreto, Gilberto Freyre, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Antonio Candido e Dalton Trevisan?

A tática é eleger gente questionável da política nacional para angariar influência e cacife, junto a escritores de importância verdadeira para, talvez num processo de osmose, seus membros medíocres conseguirem satisfazer seus delírios de relevância. A coisa toda é um tanto ridícula.

Onde entra Ferreira Gullar nisso tudo?

Ferreira Gullar escreveu livros importantes, como os já citados A luta corporal, publicado quando ele tinha apenas 24 anos, ou o Poema sujo, documento poético e histórico memorável. Tenho grande apreço também por seu Muitas vozes (1999), com poemas de que gosto muitíssimo, como “Nova concepção da morte” e outros de uma simplicidade desarmante, muito bonitos, como “Q‘el bixo s‘esgueirando assume ô tempo” e “Meu pai”. Um escritor importante, ainda que menos do que imagina de si. Porém sua crítica de arte e colunas políticas são constrangedoras, atestados públicos de ignorância e falta de discernimento. O problema é que Ferreira Gullar, apesar de sua megalomania, jamais teve o mesmo estofo intelectual de outros autores e críticos de sua geração, como Haroldo de Campos e Mario Faustino.

Há duas possibilidades de consagração para um escritor: a glória acadêmica ou a eleição como mestre por parte das gerações mais novas de escritores. Duas possibilidades de influência e também de sobrevivência da obra. Na última, podemos pensar em escritores como Hilda Hilst e Roberto Piva, ou Leonardo Fróes entre os vivos, ignorados pela Academia, por críticos e pela imprensa em seus momentos históricos, mas levados por autores e leitores das gerações mais jovens ao cume, numa garantia verdadeira de sobrevida para seu trabalho. São também autores que se mantiveram coerentes tanto ética quanto esteticamente. Tentem imaginar Hilst e Piva no chá das cinco, lá no Pequeno Trianon, com Pitanguy e Sarney.

A outra opção é a institucionalização. Neste novo século, este parece ser o caminho escolhido por Ferreira Gullar. Sua posição hoje não me surpreende, como seu rancoroso viés político. Um homem que oscilou entre a self-righteousness esquerdista e a self-righteousness direitista demonstra apenas uma invariável em sua trajetória. O que importa, dirão, é sua qualidade estética. Mas talvez a fraqueza do último livro de Ferreira Gullar – o premiado Em algum lugar algum (2010), que é uma sombra da sombra do que já foi capaz de fazer, com versões aguadas de poemas anteriores – comece a demonstrar em sua poesia a mesma falta de discernimento que demonstrou por anos em outras áreas de sua produção intelectual.

Murilo Mendes escreveu que era contemporâneo de si mesmo, não seu sobrevivente. Parece-me que Ferreira Gullar sobreviveu a Ferreira Gullar. Parabenizo-o por sua eleição ao panteão dos “imortais” em rodízio. A próxima vez que passar pela sede da Academia, estando no Rio, farei o que sempre faço: deter-me por alguns minutos diante da estátua de Machado de Assis, que sempre demonstrou discernimento e coerência ética e estética em toda a sua produção. É um dos que salvam do completo ridículo aquela instituição.

Considerações sobre um Nobel

Foi anunciado em Estocolmo que o Prêmio Nobel de Literatura de 2014 vai para o romancista francês Patrick Modiano, nascido em 1945, autor de Rue des Boutiques Obscures (1972), talvez seu trabalho mais famoso. Ainda não li o autor, então permitam-me uma pequena digressão sobre o Nobel em geral e a importância que teve para mim em certos momentos – talvez a única importância verdadeira que se possa esperar de um galardão como esse, além de tornar mais fácil a vida financeira do autor, o que já não é pouca coisa.

Em 1994, estudava nos Estados Unidos e tinha uma aula no colégio chamada “Novels”, na qual dedicávamos um mês inteiro a um único romance. Líamos o livro em aula, discutíamos o contexto histórico do autor, sua biografia, possíveis interpretações. Eu tinha 17 anos. Certa manhã, a professora – a excelente sra. Pamela Peak – anunciou que no próximo mês leríamos a novela Teach us to outgrow our madness, do japonês Kenzaburo Oe (n. 1935), pois ele havia acabado de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura de 1994. Jamais havia ouvido falar do autor, e li não apenas esta novela, como as outras três que o volume americano trazia: The Day He Himself Shall Wipe My Tears Away, Prize Stock e Aghwee the Sky Monster. Segue sendo até hoje uma das leituras mais febris e maravilhadas que fiz, especialmente a novela The Day He Himself Shall Wipe My Tears Away. É possível que eu o jamais tivesse descoberto e lido sem a atenção que o prêmio trouxe ao autor.

Sala da minha casa em Bebedouro, numa noite de 1996. A TV Cultura começa a passar um documentário sobre uma poeta polonesa, da qual jamais havia ouvido falar, pois ela ganhara o Prêmio Nobel de Literatura de 1996: tratava-se de Wisława Szymborska (1923 – 2012). Fiquei completamente fascinado por aquela senhora elegante, fumando, lendo aqueles poemas lindos. Isso era antes da internet em todas as casas. Só em 2001 eu voltaria a encontrar um poema seu, na revista Inimigo Rumor. Hoje, ela é editada e famosa no Brasil. Seu poema “Autotomia” é um mantra para meus tempos de escuridão. Talvez não a tivesse descoberto sem o prêmio.

Bandejão da USP, 1998. Estou comendo a gororoba servida com amigos que também estudavam filosofia. Um deles chega e diz: “O Nobel foi pro Saramago”. Bato na mesa e digo: “Merda!”. Eles me olham, eu explico: queria que fosse para João Cabral de Melo Neto. Que é, diga-se de passagem, muito mais importante. Pulo aqui para 2004, já morando em Berlim: anuncia-se que a austríaca Elfriede Jelinek ganhou o Nobel daquele ano. Me alegro muito, pois havia ido ao cinema 11 vezes para ver a filmagem de Michael Haneke de seu romance Die Klavierspielerin (A professoa de Piano, como ficou conhecido no Brasil). Foi o primeiro romance alemão que me aventurei a ler na língua original, penando muito, mas em completa admiração pela violência e brutalidade da escrita de Jelinek.

Porém, com o tempo e certa idade, além da internet para fazer o papel de desbravamento, confesso que passei a ver o prêmio com certo tédio. Com exceção de Harold Pinter, em 2005, nao há nada que tenha particularmente me alegrado. Em 2013, durante a Feira do Livro de Frankfurt, foi muito especulado que talvez um brasileiro ganhasse. Apostando nisso, a própria Deutsche Welle me encomendou logo três artigos em preparação para uma cobertura jornalística, que permaneceu hipotética, sobre os três brasileiros mais cotados: Ferreira Gullar, Nélida Piñon e Manoel de Barros. Estão guardados em algum arquivo, caso um dia isso ocorra. É uma pena que escritores como Machado de Assis, Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector ou Hilda Hilst não o tenham recebido. A Hilda Hilst, teria garantido uma vida sem dívidas e humilhações.

Repito que não li Patrick Modiano. Alguns amigos ficaram muito alegres com a notícia e recomendaram seu trabalho. Creio que este ano farei algo que não faço há muito tempo: ler um autor porque ele ganhou o Nobel.

Poetas em tempos de penúria

Sabemos da famosa pergunta de Hölderlin, “wozu Dichter in dürftiger Zeit”, que tem sido traduzida para o português de várias maneiras: para que poetas em tempos de penúria, tempos de miséria, tempos de necessidade? E poderíamos perguntar: quando não foram tempos de penúria? Cada poeta em seu tempo, se contemplava e escrevia sobre o pôr-do-sol, tinha sete vacas magras atrapalhando a foto panorâmica.

Penso em Percy Bysshe Shelley, que seguiu crendo nos ideais da Revolução Francesa, apesar do Grande Terror e Napoleão, ou Vladimir Maiakóvski, que produziu sua grande obra durante a Revolução Russa, decepcionando-se com o caminho que tomava, suicidando-se pouco tempo antes de recomeçar o Grande Terror. Essas duas revoluções foram, de qualquer maneira, momentos que exigiram de poetas e outros intelectuais que redirigissem e reposicionassem suas alianças políticas. Suas formas de sustento. Suas audiências de classe. A quem serviriam, a que classe, a que grupo?

Se a Revolução Francesa exigiu que o poeta reavaliasse suas estratégias de produção e sustento, não mais podendo simplesmente depender da corte e da aristocracia, e ainda trazendo a burguesia ao centro de comando, por sua vez a Revolução Russa trouxe mais uma vez um embaralhar das cartas, questionando as alianças burguesas da intelligentsia com a chegada da desejada e nunca vinda revolução proletária.

Esses dilemas estão até hoje encravados no debate político-estético, mesmo que disfarçados, e apenas um ingênuo ignora os efeitos que tiveram sobre a própria produção artística. O velho adágio-desejo da “arte pela arte” foi apenas uma das tentativas canhestras de evitar este furdunço, assim como a mitologia do poeta como outsider. Escondam-se ou não no topo da torre de marfim, o fogo corre solto logo abaixo.

O escritor e a política no Brasil

O histórico de engajamento político entre escritores brasileiros é extenso. Joaquim de Sousândrade e Raul Pompeia foram republicanos convictos, enquanto Joaquim Nabuco discursava em prol da abolição da escravatura sem a extinção da Monarquia. Por sua vez, o grande Machado de Assis criava sua alegoria das contradições da transição da Monarquia para a República em seu romance Esaú e Jacó (1904). Cruz e Sousa estava bastante consciente da realidade ao seu redor, como prova seu grande poema “Litania dos pobres”, apesar de nossos manuais escolares o pintarem como o distraído amante “dos incensos dos turíbulos das aras”; assim como Euclides da Cunha em Os Sertões (1902) e Lima Barreto em todo o seu trabalho. De Gregório de Matos a Luiz Gama, deste a Sebastião Nunes, os poetas satíricos brasileiros não deixaram de rir da cara de nossa miséria.

Em alguns casos, são muito sutis as implicações políticas do trabalho de um escritor. Machado de Assis e Clarice Lispector são exemplos de enorme sutileza em sua violência de cunho político. Clarice, que não é vista com frequência como “escritora engajada”, expediu algumas das maiores invectivas à nossa noção de civilização em livros como A maçã no escuro (1951) e A paixão segundo GH (1964), livros mais despertos e perigosos que mil panfletos.

Penso em Augusto dos Anjos e em seu Eu (1912), com sua linguagem poética que à primeira vista não parece pensada como escolha ética e política, mas que já foi ligada por Anatol Rosenfeld à dos expressionistas germânicos, seus contemporâneos exatos, como Gottfriend Benn, que publicou seu livro Morgue também em 1912. Quando leio suas imagens de decomposição corporal, penso na decomposição social, na pobreza do país. E penso no debate travado por Georg Lukács e Ernst Bloch na imprensa alemã em 1934, no qual Lukács acusou os expressionistas germânicos de serem meros representantes da decadência burguesa, usando sua linguagem como prova disso, ao que Bloch saiu em defesa dos mesmos, buscando demonstrar que era justamente essa linguagem que expunha a decadência política da época. O que para um crítico parecia inconsciência histórica, era para o outro prova de consciência.

O trabalho de escritores estará sempre exposto à leitura aberta de suas implicações políticas por outrem. E, para mim, as imagens de Patrícia Galvão sendo presa num comício de estivadores em Santos em 1931, e depois voltando em 1938 para as prisões de Getúlio Vargas, são como uma acusação que não dorme, contra todos nós e nossa apatia. A poeta e romancista lançada nos porões da mesma ditadura que encarcerou Graciliano Ramos, Dyonélio Machado e outros.

Possibilidades de resistência

Há, para alguns, a possibilidade de resistência articulada por Theodor W. Adorno em seu ensaio “Lírica e sociedade”, a da negação do seu momento histórico pela fuga da lírica. Em seu ensaio “Poesia resistência”, Alfredo Bosi fala sobre o poeta que recusa o tempo presente, seja pela idealização do passado em uma “Idade de ouro”, ou na invocação da vingança futura, a Parúsia, usando uma expressão religiosa. Mas Carlos Drummond de Andrade insistiu em cantar “o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.” E num dos maiores poemas líricos do Brasil, o “Cântico dos cânticos para flauta e violão”, Oswald de Andrade cantou por sua amada e pela Stalingrado sitiada.

Em seu poema maior, “As cinzas de Gramsci”, Pier Paolo Pasolini não se furtou a recorrer aos tercetos que ecoam a Dante, para qualquer italiano, ao tratar das tragédias dos mortais de seu tempo. Penso no poeta francês Henri Chopin, recusando-se a usar palavras, e voltando-se para a poesia sonora, composta com sua respiração, porque segundo ele “não é possível, não se pode continuar com a Palavra onipotente, a Palavra que impera sobre tudo. Não se pode seguir admitindo-a em toda casa, e ouvi-la em todos os cantos descrevendo-nos e descrevendo eventos, dizendo-nos como votar, e a quem devemos obedecer…”.

Há momentos em que o silêncio, deixando soar apenas a sua respiração, é o único discurso político coerente. Estar respirando, um sinal de resistência.

Após um tempo de apatia política, de defesas de uma certa pós-utopia, o Brasil volta a se radicalizar na figura de uma parte de seus escritores. Alguns tomam partido, muitos tomam uma posição. O que, às vezes, exige também não tomar partido. Ser oposição aos dois lados da trincheira.

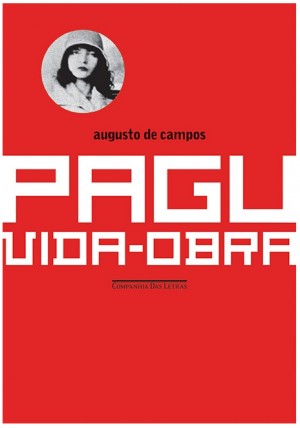

De qualquer forma, neste tempo de penúria de partidos, encerro com a notícia apropriada da reedição de uma obra importantíssima para o nosso momento histórico: a biografia e estudo de Augusto de Campos sobre a obra de Patrícia Galvão, Pagu: vida-obra (São Paulo: Companhia das Letras, 2014), a grande Pagu, mulher que tomou partido, tomou posição, e sentiu na carne o que significa ter os olhos abertos neste país, o Brasil, meu Brasil brasileiro.

A Roma de Pasolini em Berlim

Há pouco tempo, em São Paulo, participava de uma conversa entre escritores, regada a cachaça: “Se você pudesse ressuscitar um único poeta, qual você traria de volta à vida?” Ouvia as respostas, às vezes um pouco surpreso com as escolhas dos meus colegas. Quando chegou minha vez, disse sem pestanejar: Catulo. Acho que alguns se surpreenderam, mas todos riram. É, Catulo. Caio Valério Catulo, nascido em Verona, hoje Itália, nos últimos anos da República centrada em Roma, no ano 84 antes da Era Comum. Afinal, o rapaz morreu com menos de 30 anos, escreveu alguns dos mais belos e mais divertidos poemas clássicos em latim, e quem os leu tende a querer acreditar que ele devia ser um bom companheiro de boteco. Há ainda certas questões biográficas que me fazem querer estar entre quatro paredes com ele, a quem eu ainda, é claro, imagino bem bonito e saudável.

Há pouco tempo, em São Paulo, participava de uma conversa entre escritores, regada a cachaça: “Se você pudesse ressuscitar um único poeta, qual você traria de volta à vida?” Ouvia as respostas, às vezes um pouco surpreso com as escolhas dos meus colegas. Quando chegou minha vez, disse sem pestanejar: Catulo. Acho que alguns se surpreenderam, mas todos riram. É, Catulo. Caio Valério Catulo, nascido em Verona, hoje Itália, nos últimos anos da República centrada em Roma, no ano 84 antes da Era Comum. Afinal, o rapaz morreu com menos de 30 anos, escreveu alguns dos mais belos e mais divertidos poemas clássicos em latim, e quem os leu tende a querer acreditar que ele devia ser um bom companheiro de boteco. Há ainda certas questões biográficas que me fazem querer estar entre quatro paredes com ele, a quem eu ainda, é claro, imagino bem bonito e saudável.

Mas, mais tarde, comecei a pensar: “Pobre Catulo, que senso ele faria deste nosso mundo?” Seria necessário explicar e contextualizar tanta coisa que as conversas de boteco se tornariam longas e chatas, talvez, além de deprimentes para ele. Foi aí que pensei em outro poeta nascido naquele território que ainda chamamos de Itália e que seria e ainda é tão imprescindível ter conosco nos dias de hoje: Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975). Foi com isso em mente que visitei a exposição itinerante Pasolini Roma, em cartaz neste momento no Martin-Gropius-Bau de Berlim.

A exposição centra-se em Roma como local de produção e inspiração para o grande poeta, romancista, cineasta e crítico, assassinado por seus inimigos, os que combateu toda a vida, naquela horrível noite de 2 de novembro de 1975. É comovente para quem admira o trabalho de Pasolini deparar-se com manuscritos de seus poemas, trechos de cartas a amigos, uma cuidada iconografia fotográfica, gravação sonora de uma leitura de seu grande poema “As cinzas de Gramsci”, vídeo em que lê sua “Súplica à minha mãe”, poemas impressos enormes nas paredes, excertos de seus filmes, entrevistas com ele e amigos, recortes de jornal sobre os 33 processos movidos contra ele por “obscenidade e atentado contra a moral”, separados em salas que se concentram em períodos específicos de sua vida em Roma. É uma excelente exposição e me emocionei em vários momentos.

É impossível saber o que estaria fazendo Pasolini hoje, quando suas declarações tidas como exageradas nos anos 60 e 70 tornaram-se assustadoramente proféticas. O que teria escrito Pasolini perante a Itália de Berlusconi? Não se pode saber exatamente, mas uma coisa é certa: se eu o pudesse ressuscitar e trazê-lo de volta à vida hoje, ele imediatamente arregaçaria as mangas e se lançaria ao trabalho.

O sonho da razão

Pier Paolo Pasolini

Jovem do rosto honesto

e puritano, também tu, da infância,

preservas além da pureza a vileza.

Tuas acusações te fazem mediador que leva

tua pureza – ardor de olhos azuis,

fronte viril, cabeleira inocente –

à chantagem: a relegar, com a grandeza

do menino, o diverso ao papel do renegado.

Não, não a esperança, mas o desespero!

Porque quem virá, no mundo melhor,

terá a experiência de uma vida inesperada.

E nós esperamos por nós, não por ele.

Para nos assegurar um álibi. E isto

também é justo, eu sei! Cada um

fixa o impulso em um símbolo,

para poder viver, para poder pensar.

O álibi da esperança confere grandeza,

acolhe na fila dos puros, daqueles

que, na vida, se ajustam.

Mas há uma raça que não aceita álibis,

uma raça que, no instante em que ri,

se recorda do choro, e no choro do riso,

uma raça que não se exime um dia, uma hora,

do dever da presença invadida,

da contradição em que a vida jamais concede

ajustamento nenhum, uma raça que faz

da própria suavidade uma arma que não perdoa.

Eu me orgulho de pertencer a esta raça.

Oh, eu também sou jovem, claro! Mas

sem a máscara da integridade.

Tu não me apontes, fazendo-te forte

dos sentimentos nobres – como é a tua,

como é a nossa esperança de comunistas -,

na luz de quem não está nas fileiras

dos puros, nas multidões dos fiéis.

Porque eu estou. Mas a ingenuidade

não é um sentimento nobre, é uma heroica

vocação a não se render nunca,

a jamais fixar a vida, nem sequer no futuro.

Os homens bons, os homens que dançam

como nos filmes de Chaplin com mocinhas

tenras e ingênuas, entre bosques e vacas,

os homens íntegros, em sua própria

saúde e na do mundo, os homens

sólidos na juventude, sorridentes na velhice

– os homens do futuro são os HOMENS DO SONHO.

Ora minha esperança não tem

sorriso, ó humana omertà:

porque ela não é o sonho da razão,

mas é razão, irmã da piedade.

(tradução de Maurício Santana Dias, originalmente publicada

no quarto número impresso da Modo de Usar & Co.)

Feedback