Com dois escritores ucranianos no Rio de Janeiro

Quando comecei a me corresponder com o escritor ucraniano Andriy Lyubka, no ano passado, eu perguntei a ele se conhecia o trabalho de Clarice Lispector, nossa grande escritora nascida na Ucrânia. Lyubka me disse que não, e vim a descobrir depois, através de Benjamin Moser, que o trabalho de Lispector ainda não tem tradução em seu país de nascimento. Por sua vez, Lyubka me perguntou se eu conhecia Wira Wowk, nascida em 1926 e uma das mais famosas e respeitadas poetas, romancistas e dramaturgas da Ucrânia, autora que vive no Rio de Janeiro há cerca de 60 anos. Eu também não a conhecia.

Quando comecei a me corresponder com o escritor ucraniano Andriy Lyubka, no ano passado, eu perguntei a ele se conhecia o trabalho de Clarice Lispector, nossa grande escritora nascida na Ucrânia. Lyubka me disse que não, e vim a descobrir depois, através de Benjamin Moser, que o trabalho de Lispector ainda não tem tradução em seu país de nascimento. Por sua vez, Lyubka me perguntou se eu conhecia Wira Wowk, nascida em 1926 e uma das mais famosas e respeitadas poetas, romancistas e dramaturgas da Ucrânia, autora que vive no Rio de Janeiro há cerca de 60 anos. Eu também não a conhecia.

Passei a me corresponder com Wira ao pedir sua permissão para reproduzir, na revista Modo de Usar & Co., uma tradução sua, para o português, de um poema de Andriy Lyubka, publicada no volume 25 Poetas Ucranianos: Antologia (Rio de Janeiro: Contraste, 2009), lançado pela pequena editora que vem publicando os trabalhos de Wowk no Brasil, tanto suas traduções como seus romances e coletâneas de poemas.

Com meu retorno ao lado de Andriy Lyubka para o Rio de Janeiro, após participarmos do Festival Artes Vertentes em Tiradentes, fomos convidados por Wira Wowk para um café com bolo, como ela disse. Ela nos recebeu em seu apartamento no bairro de Laranjeiras, e tivemos os três uma conversa que pulava do português para o ucraniano, e às vezes o inglês e o alemão. Quando foi a última vez que você tomou café com uma pessoa que estava em Dresden nas noites de 13 a 15 de fevereiro de 1945? Estudante de Literatura Comparada e Alemã na cidade, Wira Wowk sobreviveu aos bombardeios dos Aliados naquelas noites. Seu pai, não. Logo em seguida, Wira e sua mãe deixam a Alemanha e emigram para Portugal. Em 1949, vêm para o Brasil.

Desde então, Wira traduziu inúmeros autores ucranianos para o português, em volumes lançados por pequenas editoras, e escreveu uma dezena de coletâneas de poemas, romances e peças teatrais, publicados na Ucrânia e pelos quais recebeu os mais importantes prêmios literários do país. Sua estreia foi com a coletânea de poemas Iunist’ (Juventude, 1954), já vivendo no Brasil e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1964, lançou em ucraniano uma antologia bilíngue de poesia lusófona, com poemas de Fernando Pessoa, José Régio, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, entre vários outros. Na parede de sua biblioteca, fotos dos dois últimos. “Meus amigos”, ela diz, com carinho.

Com 88 anos, Wira Wowk é uma presença importante no Brasil, parte de uma geração de intelectuais que vieram ao país durante ou após a guerra, como Otto Maria Carpeaux, Anatol Rosenfeld ou Paulo Rónai, enriquecendo nossa vida cultural. Deveria ser mais conhecida e ter seus trabalhos editados por casas com maior distribuição. Disponível hoje no Brasil, há o volume Vida / Miragem (Rio de Janeiro: Constrate, 2012), que reúne três de seus romances. Faço aqui esta pequena e primeira contribuição para o processo.

Reedição da obra de Murilo Mendes

A partir de hoje (19/04), estão disponíveis os primeiros volumes do projeto de reedição da obra de Murilo Mendes pela editora paulista CosacNaify. Os títulos são bem escolhidos e apropriados para o início da empreitada: Poemas (1930), o livro de estreia de Murilo Mendes, o autobiográfico A Idade do Serrote (1968), seu trabalho em prosa mais conhecido, o volume Convergência (1970), um de seus trabalhos mais experimentais, e ainda uma nova Antologia Poética, com seleção e introdução de Júlio Castañon Guimarães e Murilo Marcondes de Moura. A partir destas primeiras reedições, é possível já ter um pequeno panorama da multifacetada obra do escritor mineiro, que vem se firmando cada vez mais como um dos nomes mais importantes do Modernismo brasileiro.

A partir de hoje (19/04), estão disponíveis os primeiros volumes do projeto de reedição da obra de Murilo Mendes pela editora paulista CosacNaify. Os títulos são bem escolhidos e apropriados para o início da empreitada: Poemas (1930), o livro de estreia de Murilo Mendes, o autobiográfico A Idade do Serrote (1968), seu trabalho em prosa mais conhecido, o volume Convergência (1970), um de seus trabalhos mais experimentais, e ainda uma nova Antologia Poética, com seleção e introdução de Júlio Castañon Guimarães e Murilo Marcondes de Moura. A partir destas primeiras reedições, é possível já ter um pequeno panorama da multifacetada obra do escritor mineiro, que vem se firmando cada vez mais como um dos nomes mais importantes do Modernismo brasileiro.

Murilo Mendes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 13 de maio de 1901. Uma rápida menção de outros nomes nascidos à mesma época nos dá a dimensão da importância desta geração: no mesmo ano de 1901, nascem também Cecília Meireles, Henriqueta Lisboa, Pedro Xisto e José Lins do Rego. No ano seguinte, nasce Carlos Drummond de Andrade. Foi com o último que Murilo Mendes estreou em publicação: em 1930, ano que seria tomado como divisor de águas entre a primeira geração modernista e a dos mais jovens, Drummond publica Alguma poesia e Murilo Mendes, Poemas. Manuel Bandeira, que já havia anunciado a primeira geração modernista com seu poema “Os sapos” e participado ativamente dela com seu Ritmo dissoluto (1924), anuncia a segunda geração com Libertinagem, no mesmo ano de 1930.

A reedição dos Poemas de estreia de Murilo Mendes pela CosacNaify traz posfácio de Silviano Santiago, e ainda duas cartas do autor a Mario de Andrade, nas quais comenta o contexto político e literário da época, ano portentoso, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Já o seu A idade do serrote, publicado originalmente em 1968, é uma bela introdução à prosa altamente inventiva de Murilo Mendes, no qual relata sua infância e adolescência, que marcaram fortemente sua escrita. O posfácio da presente edição é de Cleusa Rios Passos, e o volume traz ainda uma crônica de Carlos Drummond de Andrade sobre o livro publicada no jornal Correio da Manhã em 1968, além de uma resposta de Murilo Mendes. Ambas são inéditas em livro. Há que se prestar maior atenção na obra em prosa de Murilo Mendes, que tem textos originais e de grande potência literária.

Convergência, publicado em 1970, demonstra de forma clara como Murilo Mendes levava a sério seu adágio: “Não sou meu sobrevivente e sim meu contemporâneo.” Com uma obra já estabelecida e altamente singular dentro da poesia brasileira, autor de grandes livros como Mundo enigma (1942) e Poesia Liberdade (1947), o poeta transforma-se, em sua convergência consigo mesmo e seus contemporâneos, como os mais jovens João Cabral de Melo Neto e Haroldo de Campos, entrando em diálogo com a poética da secura e objetividade de Cabral, algo que já vinha desde o volume Tempo espanhol (1954), e com os experimentos do Grupo Noigandres de São Paulo. Como escreveu Murilo: “Webernizei–me. Joãocabralizei-me/ Francispongei-me. Mondrianizei- me.” O livro demonstra a extrema juventude de espírito de Murilo Mendes, ao publicar um livro tão experimental e distinto da imagem que sua obra havia até então produzido, e isso aos 69 anos de idade. O posfácio da reedição é de Júlio Castañon Guimarães.

A nova Antologia Poética, dos organizadores do projeto Júlio Castañon Guimarães e Murilo Marcondes de Moura, traz poemas de todos os seus livros, inclusive dos dois livros escritos em língua estrangeira: Ipotesi, com os poemas de Murilo Mendes em italiano (o poeta viveu por muitos anos em Roma), e Papiers, em francês. O poeta brasileiro teve um papel cultural importante na Itália, algo similar ao de João Cabral de Melo Neto na Espanha. Seus Retratos-relâmpago são textos deliciosos, apresentando personagens com as quais se encontrara ao longo da vida, como Ezra Pound ou André Breton.

Esta antologia vem unir-se a duas importantes antologias anteriores, uma organizada por João Cabral de Melo Neto na década de 70, e outra de Luciana Stegagno Picchio na década de 90. Morto em 1975 em Lisboa, onde está enterrado, Murilo Mendes vem ressurgindo com grande força na poesia brasileira, especialmente após a publicação de sua Poesia completa e prosa em 1994 pela Nova Aguilar. Que estas reedições agora o coloquem de vez na posição de destaque que lhe é cabida na poesia do século 20.

A recepção de Hilda Hilst em língua inglesa

Tem-se discutido muito a maior inserção da literatura brasileira no cenário internacional. Sabemos que, graças à bolsa de tradução de Biblioteca Nacional, traduziu-se mais nos últimos dois anos que nos 20 anteriores. Há outros fatores, e é muito difícil dizer com precisão o que é causa e consequência. Desde a estabilização da economia brasileira nos anos 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, até a ultrapassagem econômica que o Brasil logrou nos últimos anos nos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff, tornando-se uma economia maior que a francesa e a britânica, e ainda sua maior participação no panorama geopolítico talvez sejam todos fatores que tenham levado a uma maior atenção para o que se faz no país, seja em termos de literatura, seja nas artes visuais, no cinema ou na música. A verdade é que o Brasil já não é visto mais por lentes únicas, como foi por muitos anos no mundo através da literatura de Jorge Amado ou da música de Tom Jobim, representantes excelentes, de qualquer forma.

Tem-se discutido muito a maior inserção da literatura brasileira no cenário internacional. Sabemos que, graças à bolsa de tradução de Biblioteca Nacional, traduziu-se mais nos últimos dois anos que nos 20 anteriores. Há outros fatores, e é muito difícil dizer com precisão o que é causa e consequência. Desde a estabilização da economia brasileira nos anos 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, até a ultrapassagem econômica que o Brasil logrou nos últimos anos nos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff, tornando-se uma economia maior que a francesa e a britânica, e ainda sua maior participação no panorama geopolítico talvez sejam todos fatores que tenham levado a uma maior atenção para o que se faz no país, seja em termos de literatura, seja nas artes visuais, no cinema ou na música. A verdade é que o Brasil já não é visto mais por lentes únicas, como foi por muitos anos no mundo através da literatura de Jorge Amado ou da música de Tom Jobim, representantes excelentes, de qualquer forma.

O grande Machado de Assis vem já há alguns anos angariando um status de autor cultuado, ganhando admiradores entre críticos como Susan Sontag e Harold Bloom, e Clarice Lispector teve uma recepção quase febril nos Estados Unidos após a publicação da biografia de Benjamin Moser e a edição de novas traduções para romances como A hora da estrela, A paixão segundo GH e Perto do coração selvagem. Clarice tornou-se a primeira autora brasileira a aparecer na coleção de clássicos modernos da prestigiosa editora britânica Penguin, e está também sendo reeditada na Alemanha. Ela é hoje um nome conhecido, uma estação comum para as leituras da escrita do século XX. Há pouco tempo, em entrevista sobre seu novo romance The Green Girl, a escritora norte-americana Kate Zambreno mencionou A hora da estrela como referência importante para seu trabalho. É um fenômeno novo: a literatura brasileira não apenas como campo de conhecimento especializado de exotismos, mas referência internacional. O autor conhecido primeiramente por seu trabalho, não por sua nacionalidade. Em breve, a nova tradução de Richard Zenith para poemas de Carlos Drummond de Andrade chegará à mesma Penguin, e o brasileiro talvez possa assumir seu lugar merecido não apenas como grande poeta brasileiro, mas como grande nome internacional da poesia do século XX.

Mas confesso que poucas coisas me alegraram tanto este ano quanto o início da recepção da autora paulista Hilda Hilst (1930 – 2004) em língua inglesa. A tradução de Nathanaël (Nathalie Stephens) e Rachel Gontijo de Araújo para o romance A obscena senhora D (1982), publicado pela editora norte-americana Nightboat Books sob o título The Obscene Madame D, tem ganhado leitores fascinados para a grande Hilda. A mesma editora, em colaboração com a brasileira A Bolha, lançou também Cartas de um sedutor (1991) como Letters from a Seducer, em tradução de John Keene, e Adam Morris traduziu Com meus olhos de cão (1986) como With My Dog-Eyes. Em breve, os americanos terão ainda a tradução de Alex Forman para o livro de estreia de Hilst na prosa, Fluxo-Floema (1970). Tudo isso neste ano de 2014.

Ainda que Hilda Hilst seja hoje considerada, por muitos, como uma das mais importantes escritoras do pós-Guerra no Brasil, sabemos que sua obra viveu em ostracismo durante cinco décadas, editada corajosamente por Massao Ohno e mesmo que recebendo a atenção de alguns poucos críticos, como Sérgio Buarque de Hollanda e Leo Gilson Ribeiro. Teria sido muito bonito se Hilda tivesse vivido para ver isso, mas antes tarde do que nunca, e rezo ao “cubo de gelo ancorado no riso”, como ela chamava Deus, que isto seja apenas o começo.

As mortes, e a de Nicolau Sevcenko

Há pouco tempo, conversando com um estranho que me perguntara o que eu fazia, respondi com uma piada triste: “Trabalho na seção de obituários de um jornal.” O rapaz sorriu amarelo, parecendo acreditar, e provavelmente pensando: “Que trabalhinho triste.” Estava com um humor do cão de rua naquela noite, havia escrito nas últimas semanas basicamente textos ocasionados por mortes, a de João Ubaldo Ribeiro, a de Ariano Suassuna, e, por fim, a do meu próprio pai no primeiro dia de agosto, mês de desgosto. Com as novas adições à lista de mortos de 2014, este ano bizarro, tem se tornado difícil não começar a semana com a pergunta: “Quem será o próximo? Serei eu?”

Foi com esta pergunta na cabeça que liguei o computador, para ter respondida a pergunta, logo de cara, com a notícia da morte do historiador Nicolau Sevcenko (1952 – 2014). Se a morte chegada na casa dos 80 não pode nos surpreender demais, perder um homem da importância de Sevcenko com apenas 61 anos de idade é um choque verdadeiro.

Filho de russos da Ucrânia que se exilaram no Brasil por seu avô ter lutado ao lado do Exército Branco contra os bolcheviques durante a Guerra Civil Russa, a primeira língua de Sevcenko foi o russo. Ele conta em uma entrevista à Revista de História, em 2006, que ao ser mandado para a escola, no Brasil onde nasceu, não entendeu nada. Ao reclamar para os pais que eles o haviam mandado para uma escola de estrangeiros, a mãe retrucou: “Os estrangeiros somos nós.” Segundo ele, sua família acreditava poder um dia voltar à Rússia, e não terminava de se fixar devidamente no novo país.

Ainda está por ser discutida mais amplamente a influência das novas ondas migratórias do século 20 sobre a literatura brasileira, com a chegada dos Lispector, Leminski e Hilst, junto dos Sevcenko, a uma cultura que vinha marcada cultural e linguisticamente pela ascendência lusófona dos Andrade e Guimarães.

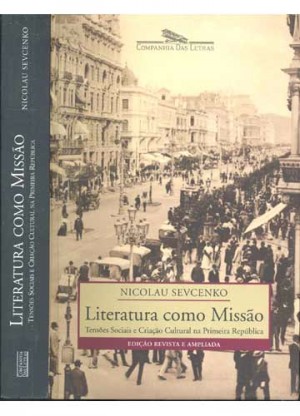

A primeira vez que ouvi falar de Sevcenko deve ter sido entre 1998 e 1999, meus anos na Faculdade de Filosofia da USP. Tomando todas as minhas matérias optativas na Faculdade de Letras, comentava com uma amiga sobre minha decepção com o nível das aulas e do interesse dos alunos, ali, por literatura. Sua resposta foi: “Você precisa tentar fazer alguma aula do Nicolau Sevcenko na Faculdade de História.” Isso acabou não acontecendo, tendo abandonado o curso após dois anos para vir para a Alemanha. O que houve foi a leitura de seus textos, admirando sua capacidade de conjugar áreas cada vez mais separadas nestes tempos de especializações. Duas das grandes contribuições de Nicolau Sevcenko a uma junção inteligente dos pensamentos histórico, político e literário brasileiros estão nos seus livros Literatura como Missão (1983) e Orfeu Extático na Metrópole (1992).

Escrito como tese de doutorado durante a Ditadura Militar (1964 – 1985), Sevcenko parte em Literatura como Missão da escrita de Euclides da Cunha e Lima Barreto para contemplar a história política e das ideias do início do século 20. Num momento de embates políticos duais, entre direita e esquerda, resistência ou adesão ao ideário militar-desenvolvimentista do regime, a escolha de olhar para a realidade por meio da ficção não deixou de causar polêmica. No entanto, com homens como Sérgio Buarque de Holanda e Boris Schnaidermann na banca, Nicolau Sevcenko não apenas convenceu como gerou repercussão e admiração pela ousadia. Na entrevista já citada, ele comenta:

“Acho que a razão pela qual o livro teve uma repercussão tão grande e tão imediata foi a necessidade, naquele momento da abertura, de o país ter um projeto de futuro, que de alguma forma trouxesse consigo, como ideia dominante, a do resgate da dívida social brasileira. Era essa a questão que a ditadura tinha tirado de circulação. Ela colocou a questão do desenvolvimento a qualquer custo, da integração do país ao mercado internacional independente das condições específicas características da sociedade brasileira – a última grande sociedade escravocrata do mundo ocidental. Um erro. A dimensão da divida social brasileira é tão exponencial que ela tem de ser pleiteada em qualquer projeto político.”

Meu interesse pessoal pelo trabalho de Sevcenko vem também, especial e justamente por minha admiração pelos intelectuais brasileiros do final do século 19, a chamada geração de 1870, passando por Machado de Assis, Joaquim Nabuco e Capistrano de Abreu, os primeiros autores a lidarem com os dilemas políticos da transição entre o Império e a República, cujos projetos alimentariam as ideias e obras de Euclides da Cunha e Lima Barreto, sobre os quais Nicolau Sevcenko debruça-se admirável e admiradamente em seu livro mais conhecido, Literatura como Missão.

Numa visão ampla de uma geração ativa especificamente nas duas últimas décadas do século 19, podemos pensar ainda nos embates com estas questões por autores como Joaquim de Sousândrade, Raul Pompeia e Cruz e Sousa, que expuseram cada um à sua maneira as mazelas e inviabilidades da sociedade brasileira para além da atitude por vezes ingenuamente celebratória do Grupo de 1922. A louca tentativa de inserção do Brasil em um sistema do capital internacional sem um pensamento detido sobre as características culturais específicas do país, a gigantesca dívida social cujo balanço é sempre postergado e a violência inerente da sociedade brasileira (racista e sexista, nascida de um genocídio), que vemos encarnar-se do “Inferno de Wall Street” a O Ateneu, passando pela “Litania dos pobres”, assim como em toda a obra de Machado de Assis, mestre de todos, chegando ao século 20 de Os Sertões e Triste Fim de Policarpo Quaresma.

É uma geração admirável, e é uma pena que certos preconceitos (imposturas típicas e talvez compreensíveis das chamadas fases heroicas de um movimento literário) herdados dos nossos modernistas ainda turvem nossa visão quando olhamos para nossos modernos. Considero a expressão “pré-modernismo” uma verdadeira aberração crítica.

Orfeu Extático na Metrópole retorna à São Paulo dos anos 1920, iniciando sua narrativa em 1919, para traçar através dos jornais da época o espírito reinante na cidade, numa releitura inteligente do movimento modernista, captando o espírito de desenraizamento de milhares de imigrantes, como a própria família do autor logo seria, imigrantes cujos filhos, em um par de décadas, começariam a transformar a cultura nacional.

O fato do nome de Nicolau Sevcenko não comparecer com mais frequência entre os nomes dos grandes críticos literários brasileiros dos últimos 30 anos talvez seja apenas outro sintoma da separação pseudo-especializada dos campos do conhecimento. Seu trabalho é a prova de que uma pluralidade de interesses não precisa levar ao mero diletantismo. Seu desaparecimento é outra perda debilitante para o pensamento no país. O que podemos fazer, e o que eu pretendo sem dúvida fazer nos próximos tempos, é retornar aos textos de Nicolau Sevcenko.

O Brasil profundo e os outros Brasis – a morte de Ariano Suassuna

Acabo de encerrar e enviar um artigo sobre Suassuna para o caderno de cultura da Deutsche Welle, mas gostaria de retomar alguns pontos aqui, de cunho mais pessoal, que ficariam deslocados no artigo ligeiramente mais sóbrio para o jornal.

Meu primeiro contato com Suassuna foi através de suas polêmicas de cunho nacionalista. Eram meados da década de 90 e eu, tendo retornado dos meus estudos nos Estados Unidos um tanto inflamado em meu nacionalismo, estava fascinado com o trabalho de Chico Science & Nação Zumbi. O que me fascinava, no entanto, não eram tanto as guitarras quanto os tambores, menos o rock que o maracatu. Graças a Chico Science, descobríamos elementos da cultura pernambucana e do Nordeste novamente no sul. Os ataques de Suassuna ao Manguebeat me incomodavam, porque eu via no movimento seus aspectos de brasilidade e modernidade, como no Tropicalismo. A sensação era de que certas pesquisas estéticas abortadas pelo advento da Ditadura Militar talvez estivessem aos poucos sendo retomadas com a redemocratização do país. Naquele momento, portanto, Ariano Suassuna me parecia uma figura menos arcaica que arcaizante. Alguém que, apesar de seus méritos, afundava em sua própria intransigência. Eu era muito jovem e caía no mesmo discurso dualista que imperava na imprensa e nas polêmicas.

Então veio a morte trágica de Chico Science em 1997, e muito se comentou à época sobre Ariano Suassuna no velório, desconsolado, chorando a morte do jovem. Para alguns, parecia haver um tom de vingança na forma como comentavam sobre isso. Para mim, aquilo serviu como uma lição: as coisas por aqui são muito mais complicadas e complexas do que aparentam ser.

Que Pernambuco comportasse naquela década uma figura como Ariano Suassuna e outra como Chico Science, apesar das óbvias diferenças geracionais e aparentes diferenças estéticas, era uma demonstração de pujança na cultura do estado, da região e do país. Não se precisa parar por aí. Basta pensarmos que Ariano Suassuna, nascido na Paraíba em 1927, era contemporâneo exato de Décio Pignatari, nascido em São Paulo no mesmo ano. Figuras emblemáticas de aspectos distintos do Brasil, ainda que Suassuna talvez os visse como manifestações de facções opostas, o rural e o urbano. A visão estética e política de Suassuna não pode ser do retirada facilmente dos embates políticos do seu tempo, em especial os que circundaram o Golpe de 1930.

Ariano Suassuna era, não se pode esquecer, um membro da elite do Nordeste. Da mesma elite que deu ao Brasil figuras como Manuel Bandeira, Gilberto Freyre e João Cabral de Melo Neto. Suas referências à grande família por vezes me incomodavam mais que suas declarações estéticas. Como neto de caboclos pobres do interior paulista e imigrantes analfabetos da Catalunha e Calábria, minha reação a isso era a mesma que tinha a certas falas dos quatrocentões paulistanos. Mas Suassuna tinha consciência disso. Em sua entrevista ao programa Roda Viva em 2012, é muito comovedor quando relata o momento em que percebeu que, na sua mítica batalha imaginada entre as forças rurais de seu pai, João Suassuna, e as forças urbanas de João Pessoa, mais uma vez desenrolava-se no Brasil o embate entre elites, entre as forcas abastadas de um lado e as forças abastadas do outro. Foi com Euclides da Cunha e Os Sertões que ele percebeu o grande embate real, entre o Sertão do interior e o Sertão da rua do Ouvidor. Entre uma elite e o resto do país, que não se entendem. Homens como Suassuna, Cabral, Bandeira e Freyre poderiam facilmente ter seguido carreiras políticas, de comando, algo destinado aos filhos das elites. Que tenham escolhido a poesia, o teatro, a literatura demonstra o quanto perceberam os verdadeiros embates do país, e suas obras deixam claro de que lado queriam lutar.

Rejeitar por completo o projeto estético de Ariano Suassuna é cair na mesma armadilha retórica do “quem não está comigo, está contra mim” que tanto se critica nele. E demonstra o quanto o debate estético por vezes se assemelha ao debate político, não por filiações patidárias dos artistas, mas na sua estrutura intrínseca, denotando o mesmo anseio por hegemonia.

Pensando hoje em Suassuna e Science, percebo que o que sempre me atraiu em Ariano foi sua mestiçagem de linguagens, sua modernidade. Como escrevi no artigo para a Deutsche Welle, o Romance d´A Pedra do Reino é uma das últimas grandes obras do modernismo brasileiro, com sua mescla de gêneros, seu uso de formas da literatura medieval das línguas latinas, sua narratividade fincada na tradição oral ibérica e brasileira.

Nestes aspectos, ele se liga tanto ao Mário de Andrade e seu uso da rapsódia em Macunaíma (1928) como a João Guimarães Rosa e seu uso da canção de gesta em Grande Sertão: Veredas (1956). São textos ainda ligados a um anseio épico no sentido de criação de mitos fundacionais para o país. Por sua vez, em Science o que me fascinava era o arcaico. Menos as guitarras que os tambores, como já disse no início deste texto. Foram estes elementos tradicionais que impediram que Chico Science fosse apenas mais um pseudo-roqueiro como os que há às pencas pelo país.

Quando penso em todos estes artistas: Ariano Suassuna, Mário de Andrade, Caetano Veloso, Glauber Rocha ou Chico Science, vejo muito mais o que os une que o que os separa. Em todos, uns mais conscientes que outros, parecia queimar certo fogo sebastianista. Ainda assim, suas diferenças, mesmo suas polêmicas, deveriam ser benvindas, se passássemos a ver as relações culturais do país mais como ecossistema do que selva – com sua lei do mais forte, ou do que grita mais alto.

Feedback