Escritores brasileiros entre os países escondidos

Vou começar este texto com uma pergunta que já me foi feita várias vezes na Alemanha e em outros países, intensificou-se durante o período da Feira do Livro de Frankfurt em 2013, e volta, vira e mexe: “Se eu tivesse que ler um único escritor brasileiro, qual seria?” São sempre pessoas bem-intencionadas, realmente interessadas, e, dependendo do meu humor, respondo, fazendo alguns apartes, tentando incluir dois ou três escritores mais na lista. Nos momentos de pouca paciência, respondo com outra: “Você faria esta pergunta a um russo, a um francês ou a um americano?” Pois, imagine a situação: perguntar a um cidadão de um país cuja literatura vem sendo celebrada e traduzida há décadas ou séculos, com vários autores de importância mundial, “se eu fosse ler apenas um russo/francês/americano, qual deveria ler?”

Vou começar este texto com uma pergunta que já me foi feita várias vezes na Alemanha e em outros países, intensificou-se durante o período da Feira do Livro de Frankfurt em 2013, e volta, vira e mexe: “Se eu tivesse que ler um único escritor brasileiro, qual seria?” São sempre pessoas bem-intencionadas, realmente interessadas, e, dependendo do meu humor, respondo, fazendo alguns apartes, tentando incluir dois ou três escritores mais na lista. Nos momentos de pouca paciência, respondo com outra: “Você faria esta pergunta a um russo, a um francês ou a um americano?” Pois, imagine a situação: perguntar a um cidadão de um país cuja literatura vem sendo celebrada e traduzida há décadas ou séculos, com vários autores de importância mundial, “se eu fosse ler apenas um russo/francês/americano, qual deveria ler?”

Mas um país como a Rússia, para a tomarmos como exemplo, tem tido importância geopolítica crucial para o globo, seus autores têm influenciado outras literaturas, e uma pessoa saberia o ridículo de imaginar-se lendo apenas Dostoiéviski e, assim, perder Tchékhov, Tolstói, Maiakóvski, Tsvetáieva, e assim por diante. E, mesmo assim, não lemos Tchékhov ou Maiakóvski porque eles são russos, mas porque são Tchékhov e Maiakóvski, em primeiro lugar, mas sabendo que através deles recebemos informações sobre a vida russa. São escritores universais que não poderiam ter nascido em qualquer outro lugar, ou seriam autores diferentes. A relação entre local e universal talvez seja uma das mais difíceis de definir.

Talvez você esteja se perguntando: “mas, quando você responde, qual autor menciona?” Eu respondo, sem titubear, Machado de Assis. Quanto ao aparte, tento educadamente apontar que o leitor interessado deveria lê-lo, não porque seja brasileiro, mas porque um leitor realmente interessado na literatura ocidental, que não conheça Machado de Assis, tem uma lacuna em sua biblioteca tal qual não houvesse lido Flaubert ou Tchékhov. Uma pessoa deveria ler Machado de Assis porque ele foi Machado de Assis, mas, ao mesmo tempo, sei que o nosso grande autor local e universal, entre alguns outros, não poderia ter escrito o que escreveu em outro país além do Brasil. Como Flaubert, universal, é francês, e Tchékohv, universal, é russo. Um grande poema do século 20 como “A mesa”, de Carlos Drummond de Andrade, poderia ter sido escrito por alguém que não tivesse nascido no Brasil, e, ainda mais, em Minas Gerais? Mais uma vez, repito: definir esta relação entre universal e local seria assunto para vários tomos. Quanto à narrativa histórica da literatura no século 20, o crítico italiano Alfonso Berardinelli levanta algumas destas questões de forma muito interessante em seu ensaio “Cosmopolitismo e provincianismo na poesia moderna” [Da Poesia à Prosa, São Paulo: CosacNaify, 2007. Tradução de Maurício Santana Dias].

Nele, Berardinelli discute a relação entre o cosmopolitismo de poetas internacionais como André Breton, T. S. Eliot, Jorge Luis Borges e Giuseppe Ungaretti, em oposição a autores que se mantiveram fieis a certo localismo, como Antonio Machado, Miguel Hernández, Williams Carlos Williams e Sandro Penna. Ao ler o ensaio, me pareceu que seria uma tarefa interessante pensar nas complicações da inserção da poesia brasileira no cenário dos Modernismos Internacionais a partir desta relação entre cosmopolitismo e localismo, já que a maior parte da poesia e prosa brasileiras modernas fincaram pé em sua própria terra: eram modernas e locais. Isso as torna menos universais? É importante notar que Berardinelli usa o termo “cosmopolita”, não “universal.” O crítico italiano percebe uma mudança em nossos parâmteros, passando a dar maior ou a mesma importância ao universalismo do local, e, realmente, hoje Williams parece ter suplantado Eliot nos Estados Unidos, e confesso ter nos últimos tempos maior interesse em poetas italianos como Cesare Pavese, Sandro Penna ou Giorgio Caproni que na lírica hermética, “cosmopolita”, de Ungaretti e Quasimodo. O grande Pier Paolo Pasolini é um poeta eminentemente local, italiano, por vezes escrevendo até mesmo no dialeto de sua mãe, o friuliano, e, no entanto, tem um alcance que vai muito além das fronteiras da Itália.

A importância geopolítica de um país, e o uso político que faz o Governo de sua cultura, têm efeitos intensos sobre a recepção da literatura e arte daquele território no resto do mundo. Bombardeados como fomos por Hollywood, espalhando a mitologia identitária norte-americana pelo globo, não nos é, hoje, tão difícil adentrar uma literatura tão localista e insular como a norte-americana. Parece-nos fácil chamar de universais trabalhos bastante localistas como As I Lay Dying (1930), de William Faulkner, ou On The Road (1957), de Jack Kerouac. Mas, quantas notas-de-rodapé um americano precisaria para compreender Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, ou Grande Sertão: Veredas (1956), de João Guimarães Rosa, tão marcados e determinantes para nossa mitologia identitária? Serão mais cosmopolitas ou menos localistas Clarice Lispector e Hilda Hilst, que vêm sendo celebradas no Estados Unidos nos últimos dois anos? A Hora da Estrela (1977) poderia ter sido escrita em outro país? E A Obscena Senhora D (1982)?

Não são perguntas fáceis de responder. Sabemos que, por vezes, aquilo que parece mais simples e direto torna-se o mais difícil de traduzir. Não sei se um dia alguma tradução poderá mostrar a estrangeiros a grandeza da simplicidade de Manuel Bandeira. E estes são todos escritores brasileiros que deveriam ser conhecidos, como devem ser conhecidos outros autores, de tantos países. Como escreveu o poeta inglês Andrew Marvell, “had we but world enough, and time.”

Sim, o Brasil é um país enorme, com centenas de milhões de habitantes, importante geopoliticamente, e produziu algumas joias da modernidade ocidental, como Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), O Guesa (1884), alguns poemas de Cruz e Sousa, Os Sertões (1902), Memórias Sentimentais de João Miramar (1924), Angústia (1936) [tão superior a O Estrangeiro (1942), de Camus, p.ex. e em minha opinião], Grande Sertão: Veredas (1956), Crônica da Casa Assassinada (1959), A Paixão segundo GH (1964) ou A Obscena Senhora D (1982), além de poemas de Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Henriqueta Lisboa, João Cabral de Melo Neto, Augusto de Campos, e outros. Certamente, a coisa tem mudado. Já escrevi para a DW Brasil sobre a recepção internacional tanto de Clarice Lispector [“Romances de Clarice Lispector voltam a despertar interesse internacional”, DW Brasil, 28.06.2012] quanto de Hilda Hilst [“A recepção de Hilda Hilst em língua inglesa“, DW Brasil, 12.09.2014]. Para 2016, a escritora e tradudora alemã Odile Kennel e eu planejamos a primeira antologia de Hilda Hilst em alemão, a sair por minha editora aqui, a Verlagshaus J. Frank, em uma coleção de poetas internacionais mortos que já conta com antologias do grego Konstantínos Kaváfis, do britânico Wilfred Owen e do russo Vladimir Maiakóvski. Poetas extremamente locais, mas que o mundo não teme em chamar de universais.

Mas, se frequentemente nos irritamos com o desconhecimento do público internacional em relação a nossa literatura, podemos realmente jogar pedras na casa do vizinho, ou talvez nossa casa seja de vidro, para usar o ditado americano? Por exemplo, este ano a Feira do Livro de Frankfurt homenageia a literatura da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo. Os três mais populosos, logo à frente, são China, Estados Unidos e Índia. Logo em seguida, em quinto lugar, vem o Brasil. Pois bem, quantos escritores indonésios você leu ou poderia mencionar, assim, de cabeça? Eu, sinceramente, só poderia agora mencionar o poeta e prosador Afrizal Malna (Jacarta, 1957), e tão-só porque o conheci e li com ele em um festival de poesia na Holanda, no ano passado. Hoje, graças à revista americana Asymptote Journal, que dedica bastante energia a divulgar autores internacionais nos Estados Unidos (já publicou Hilda Hilst, Waly Salomão, Nuno Ramos e Paulo Scott, por exemplo), descobri a poeta e arquiteta Avianti Armand, nascida em Jacarta em 1969. A revista menciona, em um artigo sobre a literatura indonésia contemporânea, o autor Pramoedya Ananta Toer (1925-2006), que parece funcionar para a literatura indonésia como Jorge Amado por muito tempo funcionou para a brasileira e Gabriel García Márquez para a colombiana. Ou seja, “aquele único autor” do país que deve cumprir o papel de porta-voz e compêndio de todas as experiências do território, quando se trata de um país do qual o “mundo civilizado” não espera demasiado. Pessoalmente, veja bem, não me lembrava de jamais ter ouvido falar de Pramoedya Ananta Toer. E quanto a um clássico da literatura indonésia, do porte de Machado de Assis ou Anton Tchékhov? Eu não saberia responder, da mesma forma que imagino que um holandês ou indonésio possam perfeitamente, apesar de cultíssimos, jamais ter ouvido falar de Machado de Assis. Quantos autores australianos conheço, daquele país enorme? Será que um dia o excelente escritor zimbabuense Dambudzo Marechera (1952-1987) será traduzido no Brasil? Enfim, nós mal conhecemos a poesia produzida no território brasileiro em línguas que não a portuguesa, como a poesia araweté, a maxakali ou a kuikuro.

E aqui chegamos talvez à doença da qual tudo o que discuti acima sejam apenas os sintomas: nossa mentalidade colonial e colonialista, ainda imperando em pleno século 21. E, contra esta doença, a tradução continua sendo o melhor remédio. Traduzir, traduzir, traduzir: indonénios, zimbabuenses, australianos, húngaros, e, por que não?, mais russos, e mais franceses, e mais americanos. Mas com uma certa atenção para nossas grandes lacunas de gente cultíssima.

Sobre o “Jóquei” de Matilde Campilho

Poucos livros de poesia em língua portuguesa nos últimos anos foram recebidos com a atenção e o entusiasmo que se dedicou a Jóquei (Lisboa: Tinta-da-China, 2014), de Matilde Campilho. Sim, é certo que a Poesia Reunida de Paulo Leminski entrou para a lista de mais vendidos, e a felicidade de muitos leitores foi grande com a reunião da obra poética de Ana Cristina Cesar em um único volume, ambos pela Companhia das Letras. Mas são autores de culto já há algum tempo. Matilde Campilho era uma estreante, tendo surgido no cenário com alguns poucos poemas publicados em jornais e revistas, todos no Brasil. Em Portugal, a recepção foi tonitruante. Em poucos meses, o livro chegou à terceira edição, e a autora foi convidada de programas de televisão, rádio, tendo o livro comentado pelos principais jornais dos dois lados do charco Atlântico.

Poucos livros de poesia em língua portuguesa nos últimos anos foram recebidos com a atenção e o entusiasmo que se dedicou a Jóquei (Lisboa: Tinta-da-China, 2014), de Matilde Campilho. Sim, é certo que a Poesia Reunida de Paulo Leminski entrou para a lista de mais vendidos, e a felicidade de muitos leitores foi grande com a reunião da obra poética de Ana Cristina Cesar em um único volume, ambos pela Companhia das Letras. Mas são autores de culto já há algum tempo. Matilde Campilho era uma estreante, tendo surgido no cenário com alguns poucos poemas publicados em jornais e revistas, todos no Brasil. Em Portugal, a recepção foi tonitruante. Em poucos meses, o livro chegou à terceira edição, e a autora foi convidada de programas de televisão, rádio, tendo o livro comentado pelos principais jornais dos dois lados do charco Atlântico.

As expressões de críticos eram de pasmo, surpresa. No jornal português O Público, o crítico João Bonifácio chegou a chamar a autora de “meteorito” (“A montanha privada de Matilde Campilho”, O Público, 1.8.2014). A metáfora me pareceu estranha, já que meteoritos não são exatamente bem-vindos, e tendem a espatifar-se no chão, causando um ou dois estragos. No mesmo O Público, o crítico Gustavo Rubim escreveu uma pequena nota, dizendo: “Esta coisa é certa: nenhuma geração de poetas nos prepara para a geração seguinte. Fôssemos acreditar em certo recato, pacato até na rebeldia, que por aí imperou em livros e revistas, e o vento de pura selvajaria que sopra na poesia de Matilde Campilho ser-nos-ia absolutamente ininteligível. Jóquei é um acontecimento precioso em língua portuguesa, nem vale a pena dizer menos.” E uma palavra parece recorrente nos comentários ao livro: alegria, a alegria da autora e seus poemas, diagnosticando esta como o motivo para a paixão de tantos leitores pelo trabalho de Matilde Campilho. No Brasil, a última autora portuguesa a gerar esta atenção havia sido Adília Lopes, quando Carlito Azevedo publicou sua Antologia (São Paulo/Rio de Janeiro: CosacNaify/7Letras, 2002), na década anterior.

Parece difícil filiar a poesia da autora, e isso não deixa de ser sorte para Campilho, que escapou em grande parte da obsessão, de certos críticos (eu, muitas vezes, entre eles), de encontrar pai e mãe para novos poetas. Ao mesmo tempo, essa tentativa de fazer sua poesia pairar como sem âncora na poética lusófona contemporânea não me parece completamente correta. Talvez Rubim tenha apontado um caminho correto ao posicionar a obra da autora contra o pano de fundo das publicações dos últimos anos. Creio que ele se referia tão-só à poesia portuguesa, mas não deixa de fazer sentido também em relação à brasileira.

Portugal conta hoje com excelentes poetas. Sou um admirador do trabalho de Miguel Martins, assim como de António Barahona, Rui Pires Cabral, Inês Dias e vários outros. Mas são autores de outra geração, e talvez haja realmente algo diferente acontecendo agora, cada qual à sua maneira, no trabalho de poetas como Golgona Anghel, Raquel Nobre Guerra… e Matilde Campilho, foco deste artigo.

Tentarei elaborar algumas ideias a seguir, como poeta e crítico brasileiro, o que certamente condiciona minha leitura. Não vou retomar a narrativa sobre sua biografia nos últimos anos. Sabe-se, isso foi mencionado em todos os artigos, que Matilde Campilho, nascida em Lisboa em 1982, vive há alguns anos entre sua cidade natal e o Rio de Janeiro. A influência disso sobre sua escrita foi também discutida, seu português lisboeta-carioca, o uso de construções sintáticas que se mesclam entre os infinitivos e os gerúndios, expressões dos dois países casadas muitas vezes no mesmo poema. Isso certamente tem um impacto sobre sua linguagem e portanto sobre seus leitores, um impacto de estranhamento, que funciona poeticamente nos dois territórios lusófonos.

Mesmo antes de publicar – como nos acostumamos a entender publicação, ou seja, botar no papel, Matilde Campilho já havia publicado (tornado públicos) outros textos, com sua voz, em vídeos. Isso é um fator importante. Ainda que os textos dos vídeos não tenham entrado no livro, com a exceção de “Conversa de fim de tarde depois de três anos no exílio”, a composição deles, seja qual for o suporte de publicação, parece-me fincada na tradição oral. No seu manifesto “Personism”, Frank O’Hara – com quem creio que a portuguesa aprendeu algumas coisas, escreve: “While I was writing it I was realizing that if I wanted to I could use the telephone instead of writing the poem.” Há no trabalho de Campilho um tom de conversação, de diálogo, e dois dos poemas chegam a assumir esta forma [“Obituário de J. Anderson Pritt, pela mão da viúva” e “Quando (A) e (B) se sentam no degrau da banca de jornal para conversar sobre pormenores supradimensionados”]. Mas ainda assim eles não são mera conversa, linguagem transparente, apenas funcional em sua transmissão de uma mensagem. Se eu tentasse aqui uma filiação na tradição, diria que a poesia de Campilho é bárdica, se me permitem usar a expressão altissonante. Trata-se de algo que perpassa grande parte da poesia ocidental, de Taliesin no século 6 a Ginsberg no século 20.

Quando em um verso ela diz algo simples, direto, até comum, mas logo em seguida o liga a algo que jamais esperaríamos em sequência, ela está lançando mão de uma forma eficiente de iluminar o comum com o incomum, e vice-versa. É como o “I do this, I do that” de O’Hara, mas a experiência logo é transformada pela imaginação. O texto pode surgir de uma ocasião banal, mas a autora logo o conecta a outras experiências, e tudo se torna experiência de linguagem. Pois, a isso tudo, une-se o talento fanopaico invulgar de Matilde Campilho, sua poesia que é fortemente imagética, gerando suas surpresas através de metáforas e símiles que causam um sobressalto, não por qualquer surrealismo, mas por ser capaz de fazer conexões, em nossa mente, de coisas que não teríamos imaginado irmanadas. No entanto, sem retirá-las do mundo onde e tal qual são e estão. Se seus poemas nascem de impactos recebidos em sua vida, a imaginação da autora imediatamente parece fazer com que ela os conecte a impactos outros, sobre outros, ligando a História geral à sua história pessoal. E é isso que difere sua poesia da de alguns outros autores que partem de sua biografia. Muito diferente do que por vezes se chama de “poesia do cotidiano”, Campilho não está buscando a beleza do simples, do diário, do pessoal, apenas por serem simples, diários, pessoais. É aqui que eu tentaria classificar o diagnóstico de alegria em sua poesia. Não me parece tanto alegria quanto certo espanto. Matilde Campilho é uma poeta que ainda se espanta, e o confessa com candor, em meio a um tempo que espera demonstrações de inteligência através da ironia, do sarcasmo, de certa contemplação fria do mundo. Mas a contemplação da portuguesa jamais é fria. É por isso que eu diria: não alegria, mas espanto. E esse espanto parece-me eminentemente religioso. Há em sua poesia uma sensação, mesmo que tênue, de algo sagrado que sobrevive. Ainda que ela não faça aparentes voos ao transcendental, eu diria que sopra pela poesia de Matilde Campilho uma certa reverência pelo mundo como local em que algo, mesmo que tangível e visível apenas por segundos, revela-se. Se alegria, então aquela que Clarice Lispector descreve em sua advertência aos possíveis leitores de A Paixão segundo GH (1964): a alegria difícil.

Pois, ao ler Jóquei, de Matilde Campilho, não vejo ingenuidade em seu candor. É um risco que ela assume, como escritora. Pessoalmente, sendo também poeta, às vezes mal consigo crer que ela tenha escolhido começar um poema da forma como começa alguns deles. Mas conforme a leitura do texto avança, os choques entre o banal e o maravilhoso vão se acumulando, gerando um efeito bastante singular. Não é fácil escrever sobre sua poesia, pois ela parece caminhar na corda-bamba entre o que é e o que não é com um equilíbrio delicado. E fica-se com medo de distraí-la. Pensei nas expressões de Federico García Lorca em sua conferência “Teoria e prática do duende”, quando diz “O anjo deslumbra, mas voa sobre a cabeça do homem, está acima, derrama sua graça, e o homem, sem nenhum esforço, realiza sua obra, ou sua simpatia, ou sua dança. (…) A musa dita, e, em algumas ocasiões, sopra.” Há vários poetas hoje, escrevendo em nossa língua, que parecem ter uma linha direta, estilo 0800, com a Musa, e outros que têm encontros semanais com o Anjo. São excelentes. E há alguns como Campilho, de quem eu diria simplesmente: “tiene duende, cariño, tiene duende.” Bem-aventurados, pois estes acertam até quando erram.

Preciso encerrar este texto, esta aproximação. Deixem-me tentar fazer da seguinte maneira: eu acredito que Matilde Campilho sabe que “a aproximação, do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente – atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar,” como escreveu Lispector naquela mesma advertência. O que chamei de atenção ao sagrado, o que chamei de místico, de religioso em Jóquei, talvez seja certa lucidez, certa atenção ao mundo que Orides Fontela descreveu tão bem em seu pequeno poema: “A um passo / do pássaro/ res / piro”: atenção ao pássaro unida à atenção do próprio pássaro. No momento em que as duas se encontram, perde-se a contemplação. Trata-se do contrário, me parece, da ideia de Drummond sobre a tristeza das coisas “contempladas sem ênfase.” Matilde Campilho dá seu passo, a um passo da res (coisa, em latim), seja pássaro ou amante distante ou sorvete ou roda gigante ou a ilha Formosa ou a baleia que tropeça – jamais sem ênfase, e res-pira.

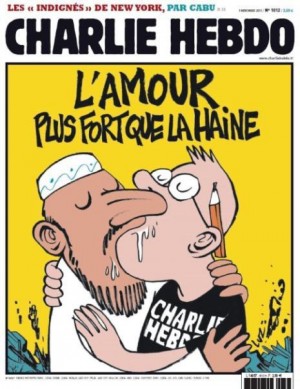

Charlie Hebdo e a necessidade da sátira

O atentado contra a redação do semanário satírico francês Charlie Hebdo ontem [07.01.15] em Paris, no qual foram executados o editor Stéphane Charbonnier, o Charb, assim como vários membros da revista (Tignous, Cabu, Wollinski, entre outros) e dois policiais, causou consternação, revolta e repúdio ao redor do mundo. Foi um dia lúgubre. Do outro lado do Atlântico, uma bomba explodiu diante do escritório da NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) em Colorado Springs, sem deixar feridos. No Cairo, um policial do esquadrão antibombas perdeu a vida ao tentar desarmar um explosivo que detonou em suas mãos. Tudo isso com um mundo que parece polarizar-se cada vez mais ao fundo. Reportagens já pipocam hoje com notícias de represálias na França. Em Les Mans, oeste de Paris, granadas foram lançadas contra uma mesquita.

O atentado contra a redação do semanário satírico francês Charlie Hebdo ontem [07.01.15] em Paris, no qual foram executados o editor Stéphane Charbonnier, o Charb, assim como vários membros da revista (Tignous, Cabu, Wollinski, entre outros) e dois policiais, causou consternação, revolta e repúdio ao redor do mundo. Foi um dia lúgubre. Do outro lado do Atlântico, uma bomba explodiu diante do escritório da NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) em Colorado Springs, sem deixar feridos. No Cairo, um policial do esquadrão antibombas perdeu a vida ao tentar desarmar um explosivo que detonou em suas mãos. Tudo isso com um mundo que parece polarizar-se cada vez mais ao fundo. Reportagens já pipocam hoje com notícias de represálias na França. Em Les Mans, oeste de Paris, granadas foram lançadas contra uma mesquita.

É tudo muito recente e é difícil escrever no calor da hora. Cartunistas, jornalistas, escritores, poetas de vários países fizeram suas homenagens aos artistas mortos. Sem dúvida, é um momento para unirmo-nos em nossos ideais republicanos e democratas, defender a liberdade de expressão contra qualquer tipo de censura, seja política ou religiosa. Para alguém vivendo na Alemanha, o momento parece particularmente perigoso. Há semanas vêm recrudescendo as manifestações islamofóbicas semanais na cidade de Dresden, com o movimento Pegida, em alemão: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Europeus Patriotas contra a Islamização do Ocidente). Já se pode imaginar de que forma o movimento tentará instrumentalizar o atentado horrível de ontem.

Democratas de todo o mundo, de qualquer religião ou ideologia, sabem qual a importância da sátira para a democracia. São os totalitários, de qualquer religião ou ideologia, que não a podem tolerar. Na República de Roma, ela floresceu nas mãos de poetas como Catulo. Seu poema contra Júlio César foi tolerado pelo político, mas, segundo Suetônio, ele sabia muito bem que o poema seria uma mancha em sua reputação pelos séculos vindouros. Já Ovídio, no Império, não teve a mesma sorte com Augusto. Não se sabe o motivo de seu exílio, mas Ovídio o teria explicado como sendo fruto de carmen et error, um poema e um erro.

Na própria França, Honoré Daumier acabaria preso por 6 meses em 1832 por representar em um desenho o rei Louis Philippe I como Gargântua e, mais tarde, com uma pera por cabeça. O semanário que precedeu Charlie Hebdo, chamado Hara-Kiri (“Journal bête et méchant”), foi banido pelo governo de Charles de Gaulle entre 1961 e 1966, e em 1970, quando o jornal satirizou a morte do próprio De Gaulle, sua venda foi proibida para menores pelo Ministro do Interior da época, Raymond Marcellin. São tantos e horríveis os exemplos no século 20. Basta mencionar aqui o caso triste de Óssip Mandelshtam (1891-1938), que morreria no Gulag por seu poema satírico contra Stálin.

O Brasil tem uma longa e forte tradição satírica. Nosso primeiro poeta lusófono, Gregório de Matos (1636-1696), é conhecido como Boca do Inferno. No século 19, a sátira foi uma arma política em autores como Sapateiro Silva, Machado de Assis e Luiz Gama, cada um à sua maneira. No século 20, grande parte do nosso modernistmo recorreu à sátira, como no poema “Os sapos”, de Manuel Bandeira, ou no romance Memórias Sentimentais de João Miramar (1924), de Oswald de Andrade. Jamais me esqueci do capítulo 8, “Fraque do ateu”:

FRAQUE DO ATEU

Saí de D. Matilde porque marmanjo não podia continuar na classe com meninas.

Matricularam-me na escola modelo das tiras de quadros nas paredes alvas escadarias e um cheiro de limpeza.

Professora magrinha e recreio alegre começou a aula da tarde um

bigode de arame espetado no grande professor Seu Carvalho.

No silêncio tique taque da sala de jantar informei mamãe que não havia Deus porque Deus era a natureza.

Nunca mais vi o Seu Carvalho que foi para o Inferno.

(Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar, 1924)

Durante a ditadura militar, foi inestimável a importância de um semanário satírico como O Pasquim, com jornalistas e cartunistas como Jaguar, Sérgio Cabral, Tarso de Castro, que o fundaram, e, mais tarde, Millôr Fernandes, Ziraldo, Henfil e Fausto Wolff, entre outros. Mesmo hoje, a escrita satírica vem sendo uma arma na mão de vários autores contemporâneos, como Ricardo Aleixo, Marcus Fabiano Gonçalves, Angélica Freitas, Veronica Stigger e Dirceu Villa.

O riso é um direito inalienável. E ele sempre causa desconforto. Não há maior ofensa, em determinadas situações, do que o riso. Mas trata-se de uma ofensa apenas para os que se creem detentores de uma verdade única e absoluta. As relações entre as diferenças de opinião dentro de uma democracia não são fáceis de negociar. Elas têm, no entanto, que incluir o direito de uns ao afirmarem que outros são pecadores, e o direito destes de responder com a afirmação de que aqueles são tolos. Por fim, os extremistas das três religiões abraâmicas parecem desconhecer os próprios ensinamentos pacíficos destas religiões. E isso finalmente leva a estes crimes hediondos, que se acumulam sob os pés do Anjo da História, descrito por Benjamin como em pé sob os escombros das catástrofes. Foram extremistas cristãos os que massacraram milhares de palestinos em Sabra e Shatila em 1982. Foi um extremista judeu quem assassinou Yitzhak Rabin em 1995. Os extremistas que assassinaram Charb, Tignous, Cabu, Wollinski e outras 8 pessoas em Paris eram islâmicos. Mas precisamos manter em mente que esta não é a natureza inerente destas religiões.

Num dia como o de ontem, dedici passar algumas horas lendo, pensando e convivendo uma vez mais com o trabalho de Abul ʿAla Al-Maʿarri (973-1058), um poeta e filósofo árabe que satirizou inúmeras vezes as sandices de qualquer religião, dirigindo sua pena contra judeus, cristãos, masdeístas e muçulmanos. Um de seus poemas diz:

Erram todos – judeus, cristãos,

muçulmanos e masdeístas:

A humanidade segue duas seitas:

Uma: pensadores sem religião,

Outra: religiosos sem intelecto.

Seu riso agnóstico causa desconforto até hoje. Mais de um milênio depois de escrever estas linhas, a estátua de Al-Maʿarri na Síria seria decapitada por rebeldes durante a Guerra Civil.

Cartunistas ao redor do mundo, ontem, responderam com o riso. Não era um momento fácil para ele. Em seu poema em resposta aos atentados [“a quente manhã de janeiro”, revista Modo de Usar & Co., 08.01.15], o paulistano William Zeytounlian recorreu a uma epígrafe de Konstantínos Kaváfis: “aproxima-te – não hesites – da janela / e escuta comovido, porém / sem pranto ou prece pusilânime, / como quem frui de um último prazer, os sons, / os soberbos acordes do místico tíasos: / e saúda Alexandria, enquanto a estás a perder”. Que Alexandria estamos perdendo? Teremos a lucidez para saber, quando há sangue jorrando? O próprio Zeytounlian escreve em seu poema:

Hollande diz, em seu pronunciamento, duas vezes

a palavra ‘bárbaro’

(antes da França ser França

os povos que ali habitavam

eram chamados de bárbaros).

hoje, a França se embarbára contra os barbados

e o le point espalha nos metrôs de Paris

a chamada nos ennemis islamistes

(em cima a palavra MALI contextualiza discretamente).

Se a intenção dos assassinos era galvanizar diferenças e dividir, podemos apenas esperar que falhem. Milhares de pessoas em Paris ontem ergueram suas canetas em protesto e homenagem silenciosos. Ergo aqui a minha.

As obscuras (de Vivian Maier a Hilda Machado)

Há algumas semanas, pude finalmente assistir ao documentário do historiador e colecionador John Maloof sobre a fotógrafa norte-americana Vivian Maier (1926-2009), Finding Vivien Maier (2013), dirigido por ele e Charlie Siskel. O filme mostra sua descoberta da obra da fotógrafa, completamente desconhecida até então, e sua busca pela história de sua vida. Talvez alguns de vocês conheçam alguns dos fatos: em 2009, pouco tempo depois da morte da artista, John Maloof comprou em um leilão uma caixa de negativos, e, ao revelá-los, deparou-se com o trabalho fotográfico da mulher que vem conquistando admiradores ao redor do mundo, com várias exposições e publicações. Maier jamais tentou angariar esta fama. Fez milhares de fotos, sem revelar os negativos, deixando caixas e caixas de um trabalho que a põe lado a lado de fotógrafos como Lisette Model, Eugène Atget, Diane Arbus, Robert Frank ou William Eggleston. Compartilho da opinião.

O que fascina não é apenas seu trabalho, mas sua história. Por que uma mulher com este talento jamais tentou, seriamente, ter seu trabalho mostrado, publicado, reconhecido? A pergunta percorre todo o documentário. Vivian Maier passou toda a sua vida trabalhando como babá de famílias ricas de Nova Iorque, mas teria dito que esta era sua escolha, pois o trabalho lhe dava liberdade para percorrer as ruas, onde fazia suas fotos, onde produzia sobre obra. Sai-se do documentário com a impressão de uma mulher que foi senhora dos seus passos, dona de sua vida. Que fez escolhas a partir de sua arte. Mas também se sai dele com certa tristeza, pelo fim que teve, sozinha, desconhecida, jamais recebendo tratamento pelos problemas que parecia certamente carregar.

Durante o filme, não pude deixar de pensar em outras duas americanas que tiveram destino parecido. Obviamente, em primeiro lugar, a poeta Emily Dickinson (1830-1886), que viveu toda a sua vida na casa dos pais, em Amherst, cuidando da casa, e, ao morrer, deixara centenas de papéis com alguns dos poemas mais belos do século 19. Hoje, Dickinson é incontornável para compreendermos nossa modernidade, nossa própria época. A outra foi também poeta, Lorine Niedecker (1903-1970), que passou a vida na ilha onde nasceu, a Black Hawk Island, e ganhou o pão limpando casas e espaços alheios. Enquanto isso, produzia uma obra poética brilhante. O quanto o gênero feminino destes seres fabulosos influiu em seu isolamento, na impossibilidade de seu reconhecimento, seria assunto que nos levaria a algumas questões espinhosas.

O filme me levou a pensar também em algumas mulheres brasileiras, como a grande Francisca Júlia (1871-1920), a poeta paulista que, ao publicar os primeiros poemas em revistas, levou homens famosos da época a questionar se vinham de uma mente feminina ou se se tratava de um pseudônimo. Isso diz muito de nós. Um deles, João Ribeiro, mais tarde tentou consertar o erro escrevendo o prefácio admirado do primeiro livro da autora, Mármores (1895). Ler este livro hoje é deparar-se com um dos poetas brasileiros com maior firmeza e tesura de linguagem, com poemas de uma plasticidade realmente exuberante, apesar do epíteto que deram à poeta: a “Musa Impassível”. Sempre a surpresa diante da mente feminina. Sua circunscrição ao sentimental, a dúvida de sua lucidez. Como Clarice Lispector viria a ironizar na voz de seu narrador em A Hora da Estrela (1977), “Um outro escritor sim, mas teria que ser homem porque escritora mulher pode lacrimejar piegas.”

O que sabemos é que Francisca Júlia publicou outro livro, Esfinges (1903), uma reescritura do primeiro – retirando poemas e acrescentando outros – além de dois livros infantis, antes de silenciar-se a si mesma após o casamento, retirando-se para os afazeres domésticos e talvez sua escrita, que não voltaria a publicar. Reconhecida em vida, sim, mas hoje esquecida. Por que ela se silenciou? Continuou realmente escrevendo? O que foi feito destes papeis após seu suicídio? Pois Francisca Júlia foi a nossa primeira grande poeta e primeira suicida da literatura, matando-se em 1920 após a morte do marido. Alguém cuidou de seus papéis? Sobrou algo? Há grandes poemas místicos seus escondidos, empoeirando-se, alimentando traças em algum lugar? Morta há tanto tempo, é mais provável que, se houve novos trabalhos, já estão perdidos.

Há outros exemplos de mulheres que não alcançaram na hora certa o reconhecimento que mereciam, estando entre os maiores escritores do país, como a grande Hilda Hilst, ou Orides Fontela. O caso é distinto, porém, já que foram mulheres que publicaram, buscaram o diálogo, mas foram silenciadas pela estupidez crítica das gerações a que pertenciam.

No Brasil, talvez o caso mais parecido ao de Vivian Maier seja o de Hilda Machado (1952-2007). Conhecida como cineasta e historiadora, escreveu alguns dos poemas mais luminosos, tesos e inteligentes que li na última década. Dois foram publicados na revista Inimigo Rumor, como “Miscasting”, certamente um dos meus favoritos. Carlito Azevedo possuía um arquivo com outros poemas, pois a conheceu pessoalmente e foi quem conseguiu tirar dela estes textos, e os publicamos no segundo número impresso da Modo de Usar & Co. Há alguns dias, decidi disponibilizá-los todos para leitura coletiva [“Hilda Machado”, revista Modo de Usar & Co., 3 de janeiro de 2015] (link: http://revistamododeusar.blogspot.de/2008/04/hilda-machado-1952-2007.html)

Estou em contato há alguns anos com a irmã de Hilda Machado, buscando a possibilidade de editar os papéis que a autora deixou. Segundo ela, há alguns arquivos: poemas, artigos, escritos sobre o cinema. Faço votos que este trabalho possa vir à luz em breve. Eu me ofereci para editar o trabalho poético, mas não importa quem o faça, desde que este trabalho não se perca e possa ser lido por todos. O talento de Hilda Machado é inegável, e basta ler o que está disponível para estar certo de que estes excelentes textos não foram acidentes de percurso, nem sorte de principiante. São poemas de uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo, tinha voz própria e inteligência, lucidez e humor fascinantes.

Faço aqui minha pequena homenagem a estas mulheres que respeito e admiro, como Francisca Júlia e Hilda Machado, com a esperança de que elas deixem o quanto antes de ser obscuras. Precisamos, para nosso bem, deixar de cometer estes erros.

Pequena homenagem a Tomaž Šalamun

Este ano de 2014 parece realmente não querer dar trégua aos obituários. No mesmo dia em que fazia minha homenagem a Friederike Mayröcker por seus 90 anos [Friederike Mayröcker: 90 anos, DW Brasil, 20.12.2014], mencionando a alegria de poder comentar um aniversário num ano de tantas mortes de escritores, vim a saber algumas horas depois da morte de Gerardo Deniz (1934-2014), poeta nascido na Espanha mas residente no México e que eu admirava imensamente. Minha família poética mexicana havia celebrado há pouco seu aniversário de 80 anos com uma série de eventos.

Mas ao receber do artista esloveno Dražen Dragojević a notícia, esta manhã [27.12.2014], de que havia falecido o grande poeta Tomaž Šalamun (1941-2014), nosso querido amigo em comum, a sensação foi de perda pessoal, além da grande perda literária. Infelizmente, não foi uma surpresa, pois os mais próximos sabíamos que ele há dois anos lutava contra um câncer. Triste saber, no entanto, que o ano levaria este amigo. E em uma semana, outra vez, perdemos dois grandes poetas contemporâneos internacionais.

Tomaž Šalamun era considerado um dos maiores poetas europeus da atualidade, amplamente traduzido, e provavelmente o mais famoso poeta do Leste Europeu nesta última década. Esteve no Brasil uma única vez, no ano passado, a convite meu e de Luiz Gustavo Carvalho, para participar do Festival Artes Vertentes, em Tiradentes. O quarto número impresso da revista que coedito, Modo de Usar & Co., trazia uma mini-antologia de seus poemas, com traduções de Flávio Britto. Era sua primeira publicação no Brasil. Está muito longe de ter feito de Šalamun, no Brasil, um nome tão conhecido como já era há anos nos Estados Unidos e Europa Ocidental, mas era um começo.

Šalamun nasceu em Zagreb, na Croácia, em 1941, mas viveu quase toda a sua vida em Liubliana, na Eslovênia. Era poeta esloveno. Seu livro de estreia, Poker (1966), é considerado um marco das Letras de seu país, um renovador da tradição poética na língua. Amplamente traduzido para dezenas de línguas e um dos poetas mais conhecidos e respeitados da Europa, era convidado frequente dos grandes festivais de poesia do continente e uma estrela nos Estados Unidos. Isso, no entanto, jamais transformou sua atitude generosa para com poetas mais jovens. Foi um dos mais gentis cavalheiros que já conheci nesta profissão.

Por coincidências felizes, estivemos juntos em alguns festivais de duração mais longa, permitindo que passássemos algum tempo juntos em algumas ocasiões. Tínhamos o mesmo aniversário, ambos nascidos a 4 de julho, e tivemos a sorte de passá-lo juntos em um ano. Nos encontramos algumas vezes no Festival de Poesia de Berlim e, em 2008, passamos uma semana bastante estranha juntos nos Emirados Árabes, durante o primeiro Festival Internacional de Poesia de Dubai, ao lado de poetas como Wole Soyinka (o Nobel da Nigéria), Yang Lian (China) e Breyten Breytenbach (África do Sul), mas Tomaž sempre parecia preferir a companhia dos mais jovens, com um interesse genuíno, comentando nossos trabalhos pessoalmente ou por correspondência. Em 2009, tive a chance de passar um tempo com ele em seu próprio país, quando participei de um festival nas cidades eslovenas de Liubliana e Medana. Ele, sempre jovial e generoso.

Nosso último encontro mais demorado foi no Brasil, meu país desta vez, no ano passado, mas o câncer que o mataria já havia tomado muito de suas forças, de sua alegria. Só meses mais tarde soube que ele estava doente, através de outro amigo em comum, o poeta norte-americano Christian Hawkey. Fiquei me perguntando se havia aproveitado sua companhia o suficiente durante os dias brasileiros, temeroso de que não voltaria mais a vê-lo. Infelizmente, foi este o caso.

O mundo perdeu um grande poeta e um verdadeiro cavalheiro. Os poetas mais jovens perderam um aliado. Descanse em paz, amigo. Deixo vocês com um poema de Šalamun, em tradução de Flávio Britto, publicada originalmente na Modo de Usar & Co.

A Janela da Morte

Tomaž Šalamun

Estancar o sangue das flores e virar a ordem das coisas.

Morrer no rio, morrer no rio.

Auscultar o coração do rato. Não há diferença

Entre a prata da lua e a das minhas tribos.

Limpar o campo e correr até os limites da terra.

Carregar no peito a palavra: o cristal. Na porta

O sabão evapora, a conflagração iluminou o dia.

Dar meia-volta, outra vez meia-volta.

E despir a túnica. A papoula havia mordido o céu.

Caminhar pelas estradas desertas e beber sombras.

Sentir o carvalho na boca de uma primavera.

Estancar o sangue das flores, estancar o sangue das flores.

Os altares se fitam, olho no olho.

Deitar num repolho azul.

(tradução de Flávio Britto, Modo de Usar & Co. 4, Rio de Janeiro: Berinjela, 2013).

Feedback