Ainda sobre escrita e engajamento

Em meu último texto neste espaço, falei sobre algo bastante pessoal, que chamei de crise de crença nas possibilidades da literatura como campo de intervenção política [“A política e a poesia são demais para um só homem”, DW Brasil, 14/07/2015]. Um par de amigos fez algumas objeções em mensagens privadas, então busco apenas esclarecer alguns pontos a seguir.

Ao trazer o exemplo de George Oppen para esta conversa, com seu abandono da poesia por mais de 20 anos para engajar-se no ativismo político, queria partir justamente de um exemplo extremo de um poeta que se viu impelido à participação mas não parecia acreditar ser possível fazer isso através da escrita, por não querer seguir o caminho que vários poetas mais velhos ou de sua geração trilharam: o da poesia engajada, como vimos em W.B. Yeats, Vladimir Maiakóvski, Bertolt Brecht, Carlos Drummond de Andrade, ou W.H. Auden, para citar alguns dos mais famosos, e que resolveram estas questões das mais diversas maneiras. Sua escolha pelo abandono da escrita é que o torna um fantasma para mim.

Encerrar o texto com a invocação de vários heróis pessoais, poetas e prosadores que trabalharam em meio aos dilemos políticos e sociais de seus tempos – como Carlos Drummond de Andrade escrevendo em pleno Estado Novo e Segunda Guerra; James Baldwin em tempos de segregação racial nos Estados Unidos; ou Pier Paolo Pasolini em sua elegia a Gramsci e, mais tarde, em seus filmes, poemas e artigos em tempos de Brigada Vermelha e Democratas Cristãos na Itália – era minha forma de seguir crendo que o escritor pode e deve manter-se desperto em seu momento histórico. Minha crença nisso segue fincada no fato de que nossa matéria prima são a linguagem e sua encarnação na língua específica de uma comunidade, aquela que é usada pelo escritor. Não se trata de uma obrigação de engajamento partidário, ou de que todo texto a sair do tinteiro de um autor tenha que lidar exclusivamente com as questões políticas de seu tempo. Eu próprio escrevi mais poemas de amor do que provavelmente deveria. Os exemplos eram tão diversos para demonstrar o quanto aqueles autores tinham de liberdade estética, ao mesmo tempo que pareciam conscientes do seu contexto histórico e, a meu ver, mantinham-se atentos a certos ditames éticos.

Uma citação frequente nas discussões sobre a inutilidade da poesia diante dos dilemas políticos de seu tempo é a pergunta do poema de Friedrich Hölderlin: “Para que poetas em tempos indigentes?”, e a resposta sempre me pareceu vir embutida na pergunta: justamente porque são tempos indigentes, ou tempos de penúria, na outra tradução frequente do “Wozu Dichter in dürftiger Zeit”. Não há por que estabelecer uma competição de penúria entre as épocas. Se estamos hoje envoltos no que nos parece um momento de obscurantismo, racismo, violência terrível entre brasileiros, outros poetas lidaram com seus próprios tempos indigentes, suas penúrias que talvez lhes parecessem intransponíveis. Invocar estes homens e mulheres do passado é apenas uma maneira de buscar aprender com eles, ao meditar sobre como lidaram com seus próprios tempos indigentes.

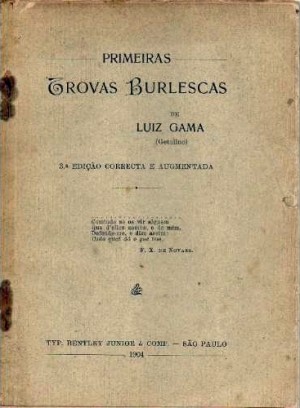

Como Luiz Gama (1830-1882) – filho da grande Luísa Mahin, que esteve envolvida na articulação de revoltas como a dos Malês (1835) e a Sabinada (1837-1838) – seguiu escrevendo seus impiedosos poemas satíricos e artigos, enquanto a seu redor via homens e mulheres como ele e sua mãe sendo tratados como animais nas mãos de uma sociedade escravocrata. Grande figura do Movimento Abolicionista brasileiro, morreu sem ver o fim da escravidão. Tempos indigentes, os seus, os mesmos de seu contemporâneo Cruz e Sousa, um dos maiores poetas do século 19, que tendo vivido para ver a Abolição, seguiu mesmo assim sendo tratado como animal por uma sociedade agora apenas pós-escravocrata, mas ainda inerentemente racista.

Como Luiz Gama (1830-1882) – filho da grande Luísa Mahin, que esteve envolvida na articulação de revoltas como a dos Malês (1835) e a Sabinada (1837-1838) – seguiu escrevendo seus impiedosos poemas satíricos e artigos, enquanto a seu redor via homens e mulheres como ele e sua mãe sendo tratados como animais nas mãos de uma sociedade escravocrata. Grande figura do Movimento Abolicionista brasileiro, morreu sem ver o fim da escravidão. Tempos indigentes, os seus, os mesmos de seu contemporâneo Cruz e Sousa, um dos maiores poetas do século 19, que tendo vivido para ver a Abolição, seguiu mesmo assim sendo tratado como animal por uma sociedade agora apenas pós-escravocrata, mas ainda inerentemente racista.

São inúmeros os nossos problemas, e tantos deles são centenários. No próximo artigo, tentarei tratar de alguns autores contemporâneos e obras que lidam com nossos tempos indigentes.

“A política e a poesia são demais para um só homem”

É o que diz a personagem Sara, interpretada por Glauce Rocha, ao poeta e ativista Paulo Martins, interpretado por Jardel Filho, em Terra em Transe (1968), num dos momentos mais amargos do filme de Glauber Rocha. É pouco provável que o diretor baiano tivesse conhecimento disso, mas este dilema fez parte da vida de outro poeta e ativista, de carne e osso, o norte-americano George Oppen (1908-1984). Um pequeno histórico do autor: em 1931, Oppen teve seus primeiros poemas publicados em um famoso número da revista Poetry , que marcou a história da poesia norte-americana. Editado por Louis Zukofsky, a edição ficaria conhecida como o “número dos Objetivistas”, lançando o grupo com poemas do próprio Zukofsky e de Oppen, além de poetas modernistas da geração anterior, como Basil Bunting e William Carlos Williams, e ainda um texto de Samuel Putnam, que viria a se tornar o primeiro tradutor de Euclides da Cunha para o inglês. Trata-se de uma geração contemporânea à que daria ao Brasil poetas como Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e Vinicius de Moraes. Trata-se ainda de uma década de intensa atividade política por parte dos poetas jovens daquele tempo, como vemos na Inglaterra no círculo ao redor de W.H. Auden, ou, na Alemanha, com poetas como Bertolt Brecht (ativo desde os tempos dos expressionistas). Em 1934, George Oppen lançou seu primeiro livro, Discrete Series. O primeiro poema do livro termina com os versos “Of the world, weather-swept, with which / one shares the century”, algo como “Do mundo, varrido pelos climas, com o qual / dividimos o século”. Sempre me pareceu uma declaração tanto de estética quanto de ética. Uma atenção a seu tempo e a seu espaço.

É o que diz a personagem Sara, interpretada por Glauce Rocha, ao poeta e ativista Paulo Martins, interpretado por Jardel Filho, em Terra em Transe (1968), num dos momentos mais amargos do filme de Glauber Rocha. É pouco provável que o diretor baiano tivesse conhecimento disso, mas este dilema fez parte da vida de outro poeta e ativista, de carne e osso, o norte-americano George Oppen (1908-1984). Um pequeno histórico do autor: em 1931, Oppen teve seus primeiros poemas publicados em um famoso número da revista Poetry , que marcou a história da poesia norte-americana. Editado por Louis Zukofsky, a edição ficaria conhecida como o “número dos Objetivistas”, lançando o grupo com poemas do próprio Zukofsky e de Oppen, além de poetas modernistas da geração anterior, como Basil Bunting e William Carlos Williams, e ainda um texto de Samuel Putnam, que viria a se tornar o primeiro tradutor de Euclides da Cunha para o inglês. Trata-se de uma geração contemporânea à que daria ao Brasil poetas como Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e Vinicius de Moraes. Trata-se ainda de uma década de intensa atividade política por parte dos poetas jovens daquele tempo, como vemos na Inglaterra no círculo ao redor de W.H. Auden, ou, na Alemanha, com poetas como Bertolt Brecht (ativo desde os tempos dos expressionistas). Em 1934, George Oppen lançou seu primeiro livro, Discrete Series. O primeiro poema do livro termina com os versos “Of the world, weather-swept, with which / one shares the century”, algo como “Do mundo, varrido pelos climas, com o qual / dividimos o século”. Sempre me pareceu uma declaração tanto de estética quanto de ética. Uma atenção a seu tempo e a seu espaço.

E então George Oppen, engajado, com sua mulher, Mary, nas lutas dos trabalhadores norte-americanos em plena Grande Depressão pós-crack da Bolsa em 1929, decide justamente isso: que “a política e a poesia são demais para um só homem”, e abandona a escrita para engajar-se de vez na luta política, filiando-se ao Partido Comunista norte-americano (Communist Party USA) e ajudando a organizar greves de trabalhadores em Nova York, como a chamada Greve do Leite, em Utica. Acusado de agredir um policial quando um dos encontros políticos recebe uma blitz, passa anos defendendo-se na Justiça até ser inocentado. Em 1942, Oppen enlista-se e segue para a Segunda Guerra Mundial, participando de batalhas na Linha Maginot e nas Ardenas, sendo gravemente ferido na chamada Batalha do Bulge (ou Batalha das Ardenas), a grande contra-ofensiva alemã entre dezembro de 1944 e janeiro de 1945. De volta aos Estados Unidos, ainda sem escrever, acaba tendo que deixar o país com sua mulher no período de perseguição a comunistas pelo Senador Joseph McCarthy, conscientes de que seu passado de ativismo político certamente chamaria a atenção do comitê anticomunista do Congresso. O casal passaria anos exilado no México.

Ao retornar aos Estados Unidos em 1958, mais de 20 anos após a publicação de seu primeiro livro, George Oppen retoma a poesia, publicando The Materials (1962), This In Which (1965) e Of Being Numerous (1968), pelo qual recebe o Prêmio Pulitzer em 1969. Este último livro, Of Being Numerous (De Ser Numerosos), é um marco para poetas que buscam uma linguagem que os ligue a uma comunidade, a um tempo e espaço comuns. No poema de número 7, Oppen escreve:

Obsessed, bewildered

By the shipwreck

Of the singular

We have chosen the meaning

Of being numerous.

Ou, “Obcecados, confusos // Pelo naufrágio / Do singular // Nós escolhemos o significado / De ser numerosos”. Eu confesso que George Oppen é um dos meus fantasmas. É um nome que entra no meu crânio, acusando, quando começo a pensar nas responsabilidades do escritor em tempos sombrios. Não apenas em suas responsabilidades, mas em suas possibilidades de intervenção. E nosso momento é certamente um instante na longa História que se mostra bastante difícil para um poeta ou prosador brasileiro, ao menos para aqueles que mantêm um desejo de pertencer a uma comunidade, de estar acordados para seu tempo e seu espaço. As notícias de linchamentos pelas ruas do país, crimes de ódio contra cidadãos homossexuais e negros, o obscurantismo que toma conta do Congresso e da opinião pública, os atentados contra a democracia vindo de várias frentes, da mídia, do Parlamento, de intelectuais conservadores, chegam a me desanimar por completo.

Em sua famosa entrevista a Júlio Lerner, ao ser perguntada sobre o papel do escritor brasileiro naquele momento, Clarice Lispector respondeu: “O de falar o menos possível”. Era 1977, e Ernesto Geisel sentava-se no Palácio do Planalto. Ela acabava de escrever aquele que é visto por muitos como seu livro mais político, A Hora da Estrela. Não quero ser apenas do contra, mas sempre vi seus livros mais políticos como sendo A Maçã no Escuro (1951) e A Paixão segundo GH (1964), com seus questionamentos de nossa noção destrutiva e violenta de civilização, ao mesmo tempo mostrando a crença de uma mudança possível. A Hora da Estrela talvez seja ao mesmo tempo seu livro mais místico e o mais desesperançado. De alguém que parecia ter deixado de crer nas possibilidades de transformação, como parece claro em certos momentos da entrevista daquele ano.

Qual é o ponto deste artigo? Simplesmente confessar uma crise de crença – na literatura, na possibilidade de intervenção pela poesia. O fantasma de George Oppen na sala, sobre a mesa em que escrevo. A personagem de Glauce Rocha dizendo para a personagem de Jardel Filho: “A política e a poesia são demais para um só homem”. Como antídoto, posso fazer uma única coisa: abrir o livro de George Oppen e repetir alguns de seus versos, como um mantra: “Obcecados, confusos // Pelo naufrágio / Do singular // Nós escolhemos o significado / De ser numerosos”.

Buscar na estante outros guias. Chegar ao Carlos Drummond de Andrade de A Rosa do Povo (1945), repetir alguns versos: “Onde te ocultas, precária síntese, / penhor de meu sono, luz / dormindo acesa na varanda?”. Logo ao lado está Bertolt Brecht, e a seu lado James Baldwin, e ao lado deste estão Hilda Hilst e Roberto Piva, com suas fúrias. Há Alaíde Foppa e Audre Lorde, aquela que escreveu:

E quando o sol se ergue temos medo

que talvez não permaneça

quando o sol se põe temos medo

que talvez não se erga de manhã

quando nossos estômagos estão cheios temos medo

da indigestão

quando nossos estômagos estão vazios temos medo

que talvez nunca mais comamos

quando nós amamos temos medo

que o amor desaparecerá

quando estamos sós temos medo

que o amor jamais voltará

e quando falamos temos medo

que nossas palavras não sejam ouvidas

nem benvindas

mas quando estamos em silêncio

ainda assim temos medo

Então é melhor falar

lembrando-nos

de que nunca fomos destinados a sobreviver

(de “A litany for survival”, tradução minha)

Há a fé de Roberto Bolaño, e os alertas de W.G. Sebald, e por fim me vêm as imagens do corpo vivo e do corpo trucidado de Pier Paolo Pasolini, que viveu em um tempo tão sombrio quanto o nosso, que profetizou e nos alertou contra o que estava por vir, e abro seu livro As Cinzas de Gramsci (1957), e repito por último antes de dormir:

Pobre como os pobres, agarro-me

como eles a esperanças humilhantes,

como eles, para viver me bato

dia a dia. Mas na minha desoladora

condição de deserdado,

possuo a mais exaltante

das posses burguesas, o bem mais absoluto.

Todavia, se possuo a história,

também a história me possui e me ilumina:

mas de que serve a luz?

(Pier Paolo Pasolini, As Cinzas de Gramsci, tradução de Maria Jorge Vilar de Figueiredo)

Língua

Sempre me perguntam aqui na Alemanha como é ser um escritor lusófono que vive cercado de outra língua. Eu costumava responder que isso é bastante frutífero, pois desnaturaliza a língua para o escritor. Começa-se, ou pelo menos foi meu caso, a prestar atenção a construções que são mesmo isso, construções, quando antes pareciam tão naturais quanto as plantas e os pássaros que me cercavam na infância. Os sons parecem ficar mais claros, e você volta a questionar se são arbitrários ou se há uma ligação íntima, antiquíssima, entre som e sentido. Discussão também antiga em linguística, ainda que hoje a relação entre som e sentido seja questionada por praticamente todos. Mas, como disse George Steiner, poetas parecem estar sempre do lado desta ligação íntima entre som e sentido, entre nome e coisa, defendida por Crátilo no diálogo epônimo de Platão.

Venho pensando muito na língua. Na nossa relação com esta língua que amamos e que no entanto está relacionada a tanto horror em nosso território. O texto abaixo é o único que escrevi nos últimos meses, desde que dei por encerrado meu livro novo de poemas. Sempre passo por um período de “secura” e pausa após terminar um livro, buscando um novo caminho. Especialmente agora, por sentir que esgotei, para mim mesmo, o módulo de escrita que usei nos últimos três livros, Cigarros na cama (2011), Ciclo do amante substituível (2012) e o novo, ainda sem título definido. O texto é um ensaio sobre a língua materna, que escolho chamar de língua natal e que é, no fundo, a língua da infância. Que foi usada de forma tão exuberante por mulheres e homens, como Euclides da Cunha, que perguntou quem escreveria sobre “as loucuras e os crimes das nacionalidades”.

Minha cidade natal tem uma Praça da Matriz, na qual estão a Matriz, e a Fonte Luminosa, e a Concha Acústica. São utilizadas raramente, a Matriz, a Fonte, a Concha. Minha cidade natal tem um Lago, que (não gosto de revelar) é lago artificial, represa de nada mais que um córrego. Minha cidade natal tem 131 anos de fundação, minha cidade natal tem um cemitério. Neste cemitério, dois jazigos de família, o dos Domeneck, o dos Cardoso. Ingresso em um deles não obedece leis rígidas. Não se confere o R.G. aos mortos. Há trocas. Não sei em qual jazigo jaz meu pai. Não estava presente quando morreu meu pai em minha cidade natal nem quando o deitaram eternamente em berço pacífico. Raramente penso em minha cidade natal. Às vezes, minha cidade natal me tira o sono, não por causa da Matriz, da Fonte ou da Concha, ainda que me lembre da Matriz, da Fonte, da Concha, mas porque é a minha cidade natal, e nascer, escreveu Murilo Mendes, é muito comprido. Na minha cidade natal, tenho um pai morto e uma mãe sem estômago, uma mãe, literalmente, sem estômago. Na minha cidade natal, tenho irmãos e irmãs que respondiam às demandas de uma mãe sem estômago exigindo o pagamento de nossas dívidas por seus sacrifícios com a sentença: “Eu não pedi pra nascer”. Não apenas na cidade natal, no estado natal, no país natal, no planeta natal, na galáxia natal: eu não pedi pra nascer, ponto final. Gosto de ter nascido. Não pedi pra nascer, mas gosto de ter nascido. Não por causa da cidade natal, do estado natal, do país natal, do planeta natal, da galáxia natal: gosto de ter nascido, ponto final. Minto. Parte de gostar de ter nascido deve-se ao ter nascido na cidade natal, no estado natal, no país natal, no planeta natal, na galáxia natal, ainda que eu não tenha pedido pra nascer. Mas às vezes não gosto de ter nascido. Teria pedido pra nascer, tivessem me perguntado? Talvez. Deveras. Mas gosto de minha língua natal, isso é certo. Gosto de minha língua natal e jamais tive problemas com minha língua natal. Minha língua natal é a língua natal de meu pai morto e de minha mãe sem estômago. Nunca desejei ter nascido em outra língua. Minha língua natal é esta, com que escrevo este texto não natalino. Minha língua natal é a língua com que se compra requeijão em minha cidade natal. Todos na minha cidade natal compram requeijão com esta língua. Com ela, compra-se requeijão, e leite, e goiabada, e alface, e quindim. Nem todos falam minha língua natal no meu país natal, ainda que muitos acreditem que apenas se fale minha língua natal em meu país natal. São várias as línguas natais em meu país natal, ainda que apenas uma seja a língua oficial. Minha língua natal é a língua oficial de meu país natal e oficial. Esta língua, ainda que se diga surgida no além-mar, é minha língua natal. É minha. É minha língua. É minha língua natal. Com ela, não compro requeijão onde vivo, caso onde vivo houvesse requeijão. É uma língua de história violenta, a minha língua, a natal. Para muitos em meu país natal, esta minha língua natal é o símbolo de sua destruição, da morte de suas línguas natais, dos seus pais mortos por gente que fala esta minha língua natal, suas mães sem estômago, suas mães de úteros invadidos por esta minha língua natal. Por que não a chamo de língua materna se ela é a língua materna e natal de minha mãe sem estômago? Por respeito às línguas maternas e natais de outros tempos. Minhas línguas maternas foram proibidas pela língua paterna. Minhas línguas maternas foram o tupi e o iorubá. Mas o tupi e o iorubá não são minhas línguas natais, são minhas línguas maternas proibidas. Minha língua natal tem 800 anos. Como é jovem minha língua natal, bela e culta. Quanta beleza já se disse em minha língua natal, quanto horror já se impôs com minha língua natal. Em minha língua natal já se matou e estuprou, em minha língua natal segue-se matando e estuprando. Mente-se muito em minha língua natal. Sinto-me responsável por minha língua natal. Minha língua natal me tira o sono e, quando sonho, é quase sempre em minha língua natal. Minha língua natal é minha, e de outros em outros 7 países natais e oficiais. Em todos eles, mata-se e estupra-se e mente-se, enquanto se grita nesta nossa língua natal. Que bela língua natal, como é linda minha língua natal. Que pena que tenho dos que não falam minha língua natal. Que sorte a dos que não falam minha língua natal, pois que são outros seus berços esplêndidos. Não há berços pacíficos, apenas o dos jazigos das famílias, sejam Domeneck ou Cardoso ou outrem. R.I.P. não é uma sigla de minha língua natal. Nem todo jazigo é um berço pacífico. Neste nosso mundo natal, há valas comuns, berços violentos. Xibolete. Xibolete é um jogo que se joga com uma língua natal. Ouvir dizer e disse-que-disse são expressões de minha língua natal. Então digo ter ouvido dizer que na Guerra do Paraguai, uma das guerras da minha língua natal, usou-se a palavra pão como xibolete. Pão. Diga pão, paraguaio. Diga pão paraguaio. Diga pão, estrangeiro. João. João é o nome do meu pai morto. Diga João, estrangeiro. João, meu xibolete. Quando eu morrer, espero que minhas últimas palavras sejam em minha língua natal. Com meu corpo, façam o que lhes bem aprouver. Eu não pedi pra morrer.

Flip 2015

Começa hoje em Paraty a Flip 2015, com o poeta, prosador, musicólogo e ensaísta Mário de Andrade como homenageado. Há tempos o nome do autor paulistano não aparecia tanto na imprensa, e a homenagem da FLIP certamente teve seu impacto. Até mesmo a tão discutida sexualidade do autor acabou sendo “revelada” com a publicação da famosa carta a Manuel Bandeira. O ensaísta, crítico e músico José Miguel Wisnick discutirá a obra do autor em um evento especial da feira literária. O curador deste ano é Paulo Werneck, que já havia cuidado do evento no ano passado.

Dois dias antes do evento, o italiano Roberto Saviano – um dos nomes mais aguardados do festival – cancelou sua vinda por motivos de segurança. Desde a publicação de seu Gomorra (2006), vive sob proteção policial por ameaças de morte da máfia italiana. Saviano é, de certa forma, o Salman Rushdie de nossa época, e me parece interessante pensar que a ameaça não vem do Oriente, do “outro”, mas de dentro de nossa suposta sociedade ocidental democrática. Um escritor que corre risco de assassinato dentro da própria Europa.

A Flip recebe as mesmas críticas todos os anos, e em sua grande parte são críticas merecidas. Há vários problemas com o formato do festival. O curador parece tentar amenizar vários deles, e algumas de suas escolhas devem ser elogiadas. O convite, por exemplo, para que o poeta Carlito Azevedo apresente-se na feira com alunos de suas importantes oficinas de poesia em locais cariocas como o Complexo do Alemão e a Rocinha, por exemplo, é algo muito benvindo. O projeto de edição das bibliotecas do Rio lançará na festa textos de Deocleciano Moura Faião e Geovani Martins, ambos alunos de Carlito Azevedo.

O próprio convite a Roberto Saviano, com o desejo de discutir a violência ligada ao tráfico de drogas, é algo muito importante para o Brasil, e me parece ir muito além da mera celebridade do autor. E a discussão, que agora terá que ser feita por substitutos ainda não anunciados, é mais que necessária neste momento em nosso país.

Ainda que seja um único autor, devemos sempre celebrar a vinda ao Brasil de um autor africano como Ngugi wa Thiongo. Todos nós, críticos, editores e curadores brasileiros precisamos melhorar nossa compreensão e conhecimento da literatura do continente africano.

No entanto, gostaria de voltar a uma crítica séria que a Flip recebe todos os anos: sua miopia para com as mulheres produzindo grande parte da melhor literatura mundial neste momento. Uma entrevista com o curador, que circulou no mês passado, chamou minha atenção.

Em entrevista ao El País Brasil [“Pichar qualquer festival literário como badalação frívola é elitista”, El País Brasil, 03/06/2015], Paulo Werneck defendeu o evento destas que são as críticas mais merecidas, que recebe anualmente. Sua entrevista causou reações sarcásticas nas redes sociais. Sua escolha de responder à crítica de que a festa seria elitista, chamando de elitistas os que a chamam de elitista, é coisa de praxe em “debates” no Brasil. A questão não é apenas o fato de haver tanta badalação midiática em torno de uma forma de arte que exige reflexão, outro tempo de escuta. É difícil aceitar a tática de defesa, tratando-se de um festival com entradas pagas e caras, em uma cidadezinha bucólica de difícil acesso (exigindo outros custos mais de viagem e hospedagem), festa que por sua vez não paga cachê a seus autores e segue com uma curadoria que ignora a pluralidade de vozes no mundo. A Flip não é para pobres e pronto. Com um pouco mais de responsabilidade social dos senhores e senhoras que a organizam, talvez alguns dos escritores pudessem se apresentar em locais mais democráticos no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, mas imagino que isso entraria em conflito com a necessidade de badalação exclusiva do evento, levando quem pode pagar os custos até a bucólica cidadezinha de difícil acesso.

Mas talvez a declaração que mais tenha gerado estranheza na entrevista de Werneck foi sua afirmação de que, se a presença de escritoras na Flip segue sendo minúscula, a culpa não é dele, pois, se todas as escritoras que ele convidou tivessem aceitado o convite, a quota entre homens e mulheres teria sido equânime, “com 50% ou mais de mulheres”. Ele menciona Mary Beard e Marjane Sartrapi como escritoras que, por um motivo ou outro, não aceitaram o convite.

Vejamos novamente a diferença entre autoras e autores na Flip dos dois anos em que Werneck foi curador: em 2014, foram 47 convidados. Destes, 8 mulheres, o que nos leva a crer que cerca de 18 escritoras convidadas por Paulo Werneck cancelaram ou não aceitaram o convite. Vale lembrar que algumas das convidadas vinham de outras áreas, não da literatura. Este ano, são 42 convidados. Destes, 11 são mulheres. Outras dez autoras parecem ter se recusado a participar da festa. O que ocorre, então? São substituídas por homens? Por que mulheres estão se recusando a participar da Flip, se é este mesmo o caso? Estas não são apenas picuinhas, nem compra de briga com o curador. São questões importantes, que se tornam ainda piores quando contemplamos também a questão racial no evento. Nossas responsabilidades políticas no terreno literário, se formam uma discussão complexa no campo da criação, certamente têm obrigações mais claras e fáceis de definir em nossos papéis de divulgadores de vozes.

A Flip começa hoje. Desejo-lhes uma ótima estadia na bucólica Paraty. Que algumas das importantes discussões que ocorrem no evento possam realmente tomar de assalto a imprensa cultural no país.

Notícias do front literário: nada de novo?

Olhando deste lado do Atlântico, a vida literária aí no Brasil parece agitar-se. Comento a seguir duas das notícias que me chegaram aqui nos últimos dias.

§ – Augusto de Campos recebe o Prêmio Pablo Neruda, outorgado pelo governo do Chile

Vale começar com uma boa notícia. E uma notícia que surpreende: não é sempre que um prêmio institucional, outorgado por um governo, é dado a um autor considerado experimental, e por vezes difícil. Quando o prêmio honra um poeta como Pablo Neruda, pode-se esperar que ele seja dado a autores desta linhagem da poesia latino-americana, e Augusto de Campos talvez seja hoje o maior representante de uma linhagem bastante diferente em nossas letras, mais concentrada em sua linguagem, de caráter construtivista, distante do poeta chileno, com sua verve épica, autor de um dos mais conhecidos poemas longos do continente, o Canto General (1950). Ao mesmo tempo, ainda que Augusto de Campos seja um nome incontornável no Brasil, faz pouco que sua obra começou a atravessar com mais força a fronteira, com traduções e edições em países da América Latina e na França, por exemplo. Celebrar a presença do poeta paulistano entre nós é importante, e mostra a vitalidade de sobrevivente da poesia em língua portuguesa, que ainda conta com mestres como Augusto de Campos, mesmo que tenha perdido há pouco aquela outra voz da balança poética, Herberto Helder.

§ – Academia Brasileira de Letras não outorgará prêmio de poesia este ano

Quanto a prêmios no Brasil, a última lambança a chegar ao fórum das redes sociais foi a notícia de que os jurados do prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras, os “imortais” Ferreira Gullar, Alberto da Costa e Silva e Cleonice Berardinelli, não haviam encontrado livros de poesia dignos de prêmio entre as publicações do ano passado [“Decisão da ABL de não premiar poesia surpreende o setor”, O Globo, 23/06/2015]. Os três jurados são intelectuais brasileiros importantes e merecem, com níveis variados, nosso respeito. Não estão, certamente, acima do bem e do mal, como declarou Silviano Santiago, citado no artigo já mencionado. Poetas que chegam à casa dos 80 e conseguem manter um contato real com a poesia das gerações mais novas são raros. E talvez não valha a pena voltar à crítica de sempre contra a ABL. Os senhores e senhoras de fardão têm suas prioridades e ideologias. Quiçá o fato de que a ABL não quer premiar qualquer livro de poesia este ano seja o melhor elogio que a poesia contemporânea poderia receber. Ao mesmo tempo, Adriana Calcanhotto escreveu um texto lúcido a respeito [“Decisões radicais”, O Globo, 28/06/15], dizendo que o Brasil precisa de excelência e rigor neste momento. Ainda que haja livros que poderiam ter recebido o prêmio da Academia, haveria livros que não poderiam ter deixado de recebê-lo?, ela pergunta em seu texto. É uma questão séria e importante. Ela acredita que tal atitude, demonstrando rigor, pode ser frutífera para nossa produção, e tem razão, em vários aspectos. Há muita preguiça hoje na poesia brasileira. Se muitos poetas, durante a década de 90 por exemplo, nos entregaram textos rígidos demais, talvez hoje o desejo de espontaneidade (esta desculpa brasileira para preguiça e incompetência) sirva como muleta para os textos frouxos que vêm sendo motivo para cortes de árvore e publicação em papel. Resta saber se é de um autor como Ferreira Gullar que podemos receber tal conselho, já que ele próprio ganhou vários prêmios por um livro fraco e frouxo como Em Alguma Parte Alguma (Rio de Janeiro: José Olympio, 2010).

Feedback