Uma canção austríaca, uma fotografia síria, um poema ganês

Conexões em tudo, todos os que estão vivos, e os que morrem um pouco antes de nós. Você começa um texto querendo falar sobre uma canção de um cantor e compositor austríaco que acaba de aparecer no cenário. Na pausa para um cigarro, abre as redes sociais. Uma imagem aparece, uma fotografia. Nela, uma mulher segura seu bebê contra seu seio na cama, uma cama de casal, e a seu lado está ainda um menino, com certeza também seu filho, aninhado à cabeceira, com não mais de cinco anos de idade. Estão cobertos de algo branco, como se uma tempestade de neve os tivesse surpreendido durante uma canção de ninar. Uma das mãos da mulher parece ter se congelado no ato de erguer-se, talvez o movimento de proteger-se, proteger com uma das partes do corpo outra parte do corpo, mais essencial. E não somos como as holotúrias, aqueles animais marinhos que podem sacrificar uma parte do corpo, dando-a ao predador para poder escapar com as mais essenciais. Sobre eles, um homem paira como se fosse um inspetor. Os três sobre a cama estão mortos, a coisa fina e esbranquiçada sobre eles não é neve, mas o pó de escombros. Mortos durante a noite em um bombardeio. A fotografia foi feita em Aleppo. Você não tem como desvê-la.

Na noite anterior, você havia lido um ensaio de Teju Cole, um de seus vários textos sobre fotografia, no qual ele cita Susan Sontag, argumentando como a função defendida por fotógrafos de imagens de guerra seria a de nos despertar, mas como o fluxo constante dessas imagens acaba por nos anestesiar. Parecemos todos agora pacientes anestesiados sobre uma mesa, como no verso de abertura da Terra Devastada, de T.S. Eliot. Não, não todos. Alguns estão erguendo a mão direita para proteger a cabeça, enquanto a esquerda aperta o filho contra o seio. Enquanto isso, eleições para o trono de ferro em Washington aproximam-se, e amigos falam sobre o menor entre dois males, e parecemos reduzidos a defesas por estatísticas, tendo que escolher entre o que matará muitos e o que matará talvez um pouquinho menos. Uma escolha levará a centenas de milhares de mortos, a outra a talvez alguns milhares a menos.

Você então sai, porque está com fome, e caminha pelas ruas de luxo de uma capital europeia, o luxo que vem do dinheiro sujo de sangue do sistema colonial que construiu a riqueza das ruas, e não tem como evitar sentir-se com sorte por estar ali, explorando o mesmo dinheiro sujo de sangue. Você reprime o sangue do colonizador em si e reclama a herança também sua do sangue dos colonizados, e espera que isso seja algum tipo de absolvição. A caminho do restaurante, passa por vitrines e deseja, deseja aquele maravilhoso casaco de lã! Aquele deslumbrante abrigo de tricô! Sem se importar muito com as mãos que os tricotaram e teceram. Na calçada, uma mulher sentada no chão joga para o alto o que parecem ser uns trapos enrolados e, ao aproximar-se, percebe que ela está brincando com o filho, um bebê. Ocupada com isso, não ergue a mão.

No restaurante de kebab da esquina, toca pelas caixas de som uma canção em árabe, melancólica como sempre soam para você essas canções em árabe, e você pede uma cafta. Carne, daquela espécie cuja prisão em manadas para extermínio vai destruindo o planeta, e você jura que será a última vez, a última vez. Mas sabe que mente. Enquanto espera, reabre o livro de Teju Cole e começa a ler um ensaio sobre Kofi Awoonor, o poeta de Gana que foi morto durante os ataques de 2013 em Nairóbi. Pensa naqueles versos das Songs of Sorrow, de Awoonor: “I am on the world’s extreme corner, / I am not sitting in the row with the eminent / But those who are lucky / Sit in the middle and forget / I am on the world’s extreme corner / I can only go beyond and forget.”

Em casa, querendo voltar ao texto, você ouve de novo a canção do austríaco Oskar May, e alguns versos dizem: “Oh! come on, now let’s cut it out / We don’t have much time anymore / You keep on telling yourself your lies / But you know pretty well what you are.”

Há pouco tempo, houve uma polêmica nas redes sociais porque a famosa fotografia da menina vietnamita correndo nua de um ataque americano com napalm teria sido censurada pelo Facebook. Eu próprio compartilhei com amigos a opinião de que isso era absurdo. Mas, talvez olhando por outro ângulo, qual o propósito de postar aquela foto uma vez mais nas redes sociais? Ao mesmo tempo, como chamar a atenção para a guerra de todos contra todos em que estamos, ao ver mais soldados belgas nas ruas de Bruxelas, onde estou, caminhando com suas metralhadoras? Em outra canção de Oskar May, ele canta: “We have lost the war / We have lost the war / Centuries ago.”

Minha janela, ao terminar esse texto, está aberta na direção do bairro de Molenbeek, de onde sopra um vento.

Letras civis: os laços de língua entre cidadãos

Em discussões sobre poesia e seu tempo, a pergunta de Hölderlin é sempre reciclada: “Para que poetas em tempos de penúria?” Respondo que justamente por serem tempos de penúria. Mas é papel da poesia dar conta de seu tempo? Muitos dirão que não. Poiesis vem do verbo grego fazer e a origem da palavra política está unida a polis. Tradutores alemães já verteram Polis como Staat, tirando o foco dos cidadãos que davam vida ao aglomerado de casas, e trazendo-o para uma espécie de Estado consciente, como se fosse de carne e osso. O Leviatã. Mas se trouxermos o foco político novamente para os cidadãos, para aqueles que formam a cidade, seria possível dizer que a relação entre poesia e política é a de fazer comunidade, fortalecer os elos comuns entre os cidadãos? Talvez seja esta uma possível interpretação do que Fernando Pessoa quis dizer com “Minha pátria é minha língua”?

Defende-se a noção de “arte pela arte”, atemporal, como se fosse uma ideologia milenar. No entanto, Catulo satirizou César. Mandelshtam satirizou Stálin. Poetas cantaram vitórias em guerras e lamentaram a queda de cidades. Não havia ainda a noção romântica de literatura nacional ou, como hoje, mundial. O poeta falava apenas a sua tribo, sua vila, sua comunidade. Esta tendência a exilar a poesia da História, como se jamais tivesse data e lugar, nos leva a querer analisá-la numa espécie de vácuo. Isto nos faz esquecer que transformações sociais têm impacto sobre a poesia, como as da Revolução Francesa. Quem financia a poesia? Quem a lê e a distribui? Os aristocratas da corte? A burguesia? Das decepções de Wordsworth com a Revolução Francesa às decepções de Maiakósvki com a Revolução Russa – que trouxe novas exigências de lealdade política de poetas, o sistema literário como um todo transforma-se. Não importa apenas como escreve o poeta, mas a quem fala. A que propósitos serve sua escrita? Quem paga a conta? Minha impressão é que, ao tornar-se complicada demais a resposta, escolheu-se a ideologia de que o poeta serve apenas a si mesmo, poesia pela poesia, sem implicações políticas. Uma fuga destas questões.

E com a globalização de hoje, o escritor quer ser compreendido pela gente do seu bairro, mas também por gente do outro lado do mundo. Assim, a tentação de não cantar o melro ou o bussardo, mas apenas “o pássaro”. Nem choupo nem mangueira, mas “a árvore”. E o que havia de local, ligando um poeta a sua comunidade – poiesis para a polis – é por vezes retirado da poesia em nome de uma neutralidade histórica e geográfica. À ideologia do não-tempo une-se a do não-lugar. Escrever não para seu tempo, mas para um futuro imaginário. Uma discussão difícil ao escrever este texto em português, tendo que contornar implicações de palavras em alemão. Político é o texto consciente do seu momento histórico e do público vivo. E contra os crimes que se acumulam aos pés do Anjo de Benjamin, talvez haja apenas como função possível à poesia dar testemunho, voz às vítimas, como o poeta grego dando voz às troianas. E esta flexibilidade histórica da poesia, como um poema de Catulo nos fala hoje ao mesmo tempo que nos transporta à Roma-República, quando ele queria falar a sua polis e a seu tempo.

França publica antologia de poetas brasileiros vivos

A maneira mais adequada de iniciar o anúncio e apresentação desta antologia é falar sobre seu organizador e tradutor: Patrick Quillier. Nascido em Toulouse em 1953, ele é poeta, ensaísta e um dos mais respeitados tradutores da língua portuguesa em francês, responsável, entre outros projetos hercúleos, pela versão das Obras Poéticas de Fernando Pessoa lançada na prestigiosa coleção La Pléiade. Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Nice, Quillier é ainda autor dos livros Office du murmure (1996) e Budapest (2004). E esta não é sua primeira incursão tradutória pela poesia brasileira. Quando o Brasil foi o convidado do festival Europalia em 2011, Quillier se encarregou da tradução do volume de poetas nacionais que acompanhou as leituras dos autores que foram à Bélgica.

A maneira mais adequada de iniciar o anúncio e apresentação desta antologia é falar sobre seu organizador e tradutor: Patrick Quillier. Nascido em Toulouse em 1953, ele é poeta, ensaísta e um dos mais respeitados tradutores da língua portuguesa em francês, responsável, entre outros projetos hercúleos, pela versão das Obras Poéticas de Fernando Pessoa lançada na prestigiosa coleção La Pléiade. Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Nice, Quillier é ainda autor dos livros Office du murmure (1996) e Budapest (2004). E esta não é sua primeira incursão tradutória pela poesia brasileira. Quando o Brasil foi o convidado do festival Europalia em 2011, Quillier se encarregou da tradução do volume de poetas nacionais que acompanhou as leituras dos autores que foram à Bélgica.

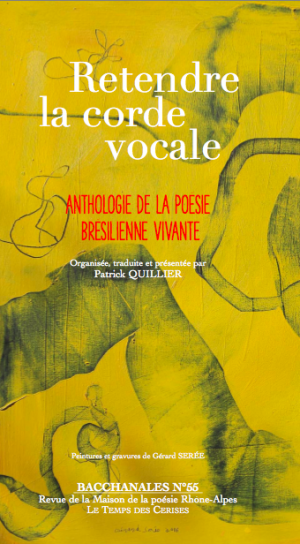

Intitulada Retendre la corde vocale: anthologie de poésie brésilienne vivante, a antologia de agora traz três dezenas de poetas vivos de várias partes do território nacional e de poéticas bastante distintas, e será um número especial da revista Bacchanales, editada pela Maison de la Poésie Rhône-Alpes, em Grenoble. A capa, assim como as ilustrações que perpassam o volume são todas do pintor francês Gerard Serée.

O próprio livro é dividido em quatro partes, guiando-se pelas idades dos autores. A primeira traz quatro importantes poetas nascidos na década de 1930 e que passaram a atuar no cenário cultural brasileiro com grande força a partir dos anos 50: Ferreira Gullar, Augusto de Campos, Zuca Sardan e Sebastião Nunes – e ainda nos ajuda a recuperar o trabalho de uma poeta que eu desconhecia, Regina Célia Colônia.

A segunda parte traz autores nascidos nas décadas de 1940/50: Elisabeth Veiga, Lu Menezes, Eliane Potiguara, Cuti, Adriano Espínola, Salgado Maranhão, Régis Bonvicino e Josely Vianna Baptista. Na terceira parte, autores nascidos a partir de 1960: Ricardo Aleixo, Ronald Augusto, Edimilson de Almeida Pereira, Cida Pedrosa, Marcos Siscar e Renato Negrão. Por fim, a antologia encerra-se com autores nascidos nos anos 1970/80, com Leo Gonçalves, Angélica Freitas, Marcus Fabiano Gonçalves, Dirceu Villa, Marília Garcia, Fabiana Faleiros, Érica Zíngano, Juliana Krapp e o mais jovem, Reuben da Rocha. Há poemas meus nessa última parte.

Por estar incluído na antologia, vou me abster de maiores comentários. A função deste texto é fazer uma simples apresentação do projeto, em homenagem aos esforços de Quillier. Quem está familiarizado com a escrita de alguns destes poetas saberá o trabalho que uma tradução deste porte envolveu. Antologias sempre tendem à discórdia, eu próprio poderia imaginar outros autores entre os que aí estão. Comentei a falta, com o tradutor, de um poeta maior como Leonardo Fróes. Ou Eliane Marques, poeta do Rio Grande do Sul que descobri há pouco tempo. Mas a boa notícia é que Quillier traduziu poemas suficientes para duas antologias e pretende suprir algumas lacunas, às vezes incontornáveis, em um volume maior que apresente também poetas que já nos deixaram, como Haroldo de Campos, Hilda Hilst, Roberto Piva e Hilda Machado. Poucas vezes a poesia brasileira viu-se em mãos de um tradutor tão hábeis quanto as de Quillier. Ainda que eu não estivesse incluído, teria visto essa lista de nomes com alegria.

E posso dizer que também já aprendi algo com ela: não conhecia o trabalho de Regina Célia Colônia, autora do livro Sumaimana (1974). Nascida no Rio de Janeiro em 1940, ela viveu seus primeiros dez anos de vida em diversos países latino-americanos com os pais, que trabalhavam junto a povos ameríndios. Estudou em Paris e retornou ao Brasil, onde viveu por um tempo junto à nação Kayapó e à nação Macuxi. Seu Sumaimana poderia ser conectado, por veios subterrâneos, a outros autores contemporâneos, como Sérgio Medeiros, Josely Vianna Baptista e Douglas Diegues, que buscam fontes e referências para além do cânone ocidental eurocêntrico em seus trabalhos. O lançamento da antologia será no dia 14 de outubro, em Grenoble.

Retendre la corde vocale: anthologie de poésie brésilienne vivante

Seleção e tradução de Patrick Quillier

Bacchanales n° 55 – Maison de la Poésie Rhône-Alpes

primeira parte

Ferreira Gullar (1930)

Augusto de Campos (1931)

Zuca Sardan (1933)

Sebastião Nunes (1938)

Regina Célia Colônia (1940)

segunda parte

Elisabeth Veiga (1941)

Lu Menezes (1948)

Eliane Potiguara (1950)

Cuti (1951)

Adriano Espínola (1952)

Salgado Maranhão (1953)

Régis Bonvicino (1955)

Josely Vianna Baptista (1957)

terceira parte

Ricardo Aleixo (1960)

Ronald Augusto (1961)

Edimilson de Almeida Pereira (1963)

Cida Pedrosa (1963)

Marcos Siscar (1964)

Renato Negrão (1968)

quarta parte

Leo Gonçalves (1973)

Angélica Freitas (1973)

Marcus Fabiano Gonçalves (1973)

Dirceu Villa (1975)

Ricardo Domeneck (1977)

Marília Garcia (1979)

Fabiana Faleiros (1980)

Érica Zíngano (1980)

Juliana Krapp (1980)

Reuben da Rocha (1984)

Um fim e um começo: 25 anos da Literaturwerkstatt Berlin

Neste mês de setembro, completa 25 anos um dos espaços mais tradicionais e importantes dos que se dedicam exclusivamente à literatura em Berlim: a Literaturwerkstatt Berlin, ou Oficina de Literatura de Berlim. Responsável pelo Poesiefestival, pelo festival de experimentos em texto e vídeo conhecido como Zebra, e que possui um dos mais extensos arquivos de gravações sonoras de autores alemães e internacionais – a Lyrikline –, o local é hoje uma instituição, mas seu início foi turbulento.

Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, o prédio da seção berlinense da União de Escritores da República Democrática Alemã na Villa Grotewohl, no Majakowskiring, foi ocupado por um grupo de escritores e tradutores que o declarou seu, para espaço de trabalho, leituras e debates. Nos meses que se seguiram, o grupo transformou a casa em um ponto vital de debate literário e político, em uma região tradicionalmente ocupada por escritores na Berlim Oriental: os bairros de Pankow e Prenzlauer Berg. Foi nesse prédio que, no dia 13 de setembro de 1991, a Literaturwerkstatt foi fundada. Autores como Heiner Müller (1929-1995), Harry Rowohlt (1945-2015), Christa Wolf (1929-2011) e Thomas Kling (1957-2005) fizeram ali algumas de suas últimas leituras antes de morrer.

O Festival de Poesia começou no ano 2000 e já é o maior da Europa. Por ele já passaram autores como o santa-lucense Derek Walcott e a alemã Herta Müller, ganhadores do Prêmio Nobel em 1992 e 2009, respectivamente. Também figuraram no festival o chinês Bei Dao, os estadunidenses Lawrence Ferlinghetti e Laurie Anderson, o esloveno Tomaž Šalamun, a dinamarquesa Inge Christensen, a austríaca Friederike Mayröcker e o mexicano Luis Felipe Fabre. Os brasileiros Arnaldo Antunes e Criolo já encerraram a noite de abertura do evento.

Um dos projetos mais interessantes do festival é a oficina de tradução, que pareia autores de língua alemã com autores de um país ou língua estrangeira específica. Em 2012, a oficina trouxe seis poetas brasileiros a Berlim: Horácio Costa, Jussara Salazar, Ricardo Aleixo, Marcos Siscar, Dirceu Villa e Érica Zíngano.

A Literaturwerkstatt celebra estes 25 anos com uma mudança, fechando o capítulo da Oficina de Literatura para transformar-se na Haus für Poesie, Casa para Poesia. Os festejos ocorrem no próximo sábado (17/09) no pátio da Kulturbrauerei, em Prenzlauer Berg. Por dois palcos, passarão autores contemporâneos alemães, como Max Czollek e Monika Rinck, e estrangeiros, como Ali al-Jallawi e Alaa al-Din Abd al-Maula. No palco pequeno, tenho a alegria de dizer que encerro a noite com uma performance – ao lado do produtor alemão Nelson Bell, que se apresenta como Crooked Waves, da cantora Vida Vojic e do austríaco Oskar May. Que venham mais 25 anos.

O romancista que matou e tentou transformar o crime em ficção

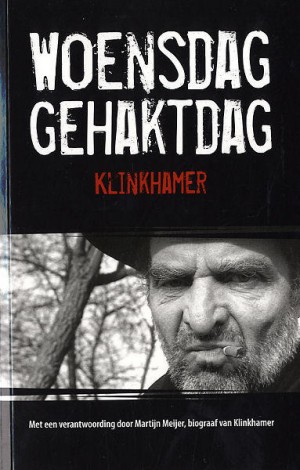

Estou em Bruxelas, onde passarei os meses de setembro e outubro como escritor-em-residência do instituto Passa Porta: Casa Internacional de Literatura. Na quarta-feira, fui ao primeiro evento organizado pelo instituto desde que cheguei. Estava na companhia dos jovens poetas flamengos Ewout De Cat, Arno Van Vlierberghe e Mathijs Tratsaert. Após o evento, conversava com meus colegas sobre romances policiais e séries televisivas como The Killing e True Detective quando Mathijs Tratsaert perguntou-me se eu conhecia a história do escritor holandês que matou a esposa e então escreveu um livro de “ficção” a respeito. Eu não conhecia. A história é digna de um roteiro ensandecido. Repasso-a para vocês aqui: em 1991, a mulher do escritor holandês Richard Klinkhamer, chamada Hannelore, desapareceu da casa que os dois dividiam no vilarejo holandês de Hongerige Wolf sem deixar rastros. Detalhe mórbido: Hongerige Wolf significa Lobo Faminto. O marido havia, até então, escrito dois livros. O primeiro, um romance, chama-se Gehoorzaam als een hond (“Obediente como um cão”).

Um ano após o desaparecimento de sua esposa, Richard Klinkhamer visitou seu editor holandês com o manuscrito de seu novo romance, intitulado Woensdag Gehaktdag, em que o narrador descreve, em detalhes, sete maneiras de matar a esposa. Uma tradução possível do título poderia ser “Dia de Carne Moída” ou “Carne Moída às Quartas”, fazendo uma referência ao costume holandês de se comprar carne moída às quartas-feiras, quando os açougues costumam moer as carnes que chegam dos abatedouros às segundas-feiras. Assim, às quartas-feiras a carne moída ainda está fresca. Isso talvez já dê uma ideia do que repugnou o editor, que rejeitou a publicação do romance, considerando-o macabro e repulsivo demais.

Um ano após o desaparecimento de sua esposa, Richard Klinkhamer visitou seu editor holandês com o manuscrito de seu novo romance, intitulado Woensdag Gehaktdag, em que o narrador descreve, em detalhes, sete maneiras de matar a esposa. Uma tradução possível do título poderia ser “Dia de Carne Moída” ou “Carne Moída às Quartas”, fazendo uma referência ao costume holandês de se comprar carne moída às quartas-feiras, quando os açougues costumam moer as carnes que chegam dos abatedouros às segundas-feiras. Assim, às quartas-feiras a carne moída ainda está fresca. Isso talvez já dê uma ideia do que repugnou o editor, que rejeitou a publicação do romance, considerando-o macabro e repulsivo demais.

E, assim, Richard Klinkhamer se tornou o principal suspeito no desaparecimento de Hannelore. Apenas desaparecimento, pois até então ela não havia sido encontrada, viva ou morta. Sem corpo, sem evidência alguma, a polícia teve que abandonar as acusações contra o escritor. Não foi por falta de buscas. Segundo o jornalista britânico Will Woodward, em seu artigo “The lying Dutchman: how a crime writer confessed to his wife’s murder” para o jornal The Guardian, a polícia holandesa questionou o autor, fez escavações no jardim, trouxe cães farejadores, usou até mesmo um jato F6 da Força Aérea Holandesa com câmeras de infravermelho. Nada. Sem corpo, não há assassinato. E Richard Klinkhamer, quando os boatos correram o país, tornou-se até mesmo uma pequena figura de “culto” nos círculos literários, sendo convidado para entrevistas televisivas. O possível assassino-escritor que matou e então fez disso “literatura”.

Até que, em 1997, Klinkhamer vendeu a residência do casal em Lobo Faminto, digo, em Hongerige Wolf, e mudou-se para Amsterdã. Como é natural ao se comprar uma casa, os novos habitantes decidiram dedicar-se a uma reforma do lugar. Quando a construtora começou a cavar o jardim da residência, os restos de Hannelore Klinkman foram encontrados, enrolados em argila, sob o chão de cimento na cabana do jardim. Preso e condenado por homicídio e ocultação de cadáver, crime que o escritor acabou por confessar, Richard Klinkhamer foi condenado a sete anos de prisão. Foi libertado apenas dois anos mais tarde por bom comportamento. Não conheço as atenuantes que o levaram a ter sentença tão curta e cumprir tão pouco tempo da pena. Mas são estes os fatos. O romance acabou por ser publicado em 2007, e Richard Klinkhamer morreu em janeiro de 2016. Como nos casos reais que inspiram o romancista James Ellroy, o mundo pode ser um grande circo macabro.

Feedback